利维坦按:此Morse,非摩尔斯密码的Morse,而是16世纪传说中的海兽。

在现代科学时代到来以前,人们一直认为每一种陆地动物都在海洋里有一种对应的动物。

奥劳斯·马格努斯在

Carta Marina里刻画了各种神奇海怪,比如下面的这个“海猪”:

它有8只眼睛,与一般的猪截然不同,

马格努斯说其

“脑后有个四分之一的圆弧,像月牙一样”,老实说,这一点与世间存在过的任何东西都迥然有异。有研究者称,存在这些明显差异的原因是因为

马格努斯

为异教徒创造了一个相当全面的讽喻。作为一个虔诚的天主教徒,

马格努斯估计是

真的不喜欢新教徒,于是创造出一个怪物来代表新教徒。

文/Natalie Lawrence

译/Lithium

校对/兔子的凌波微步

原文/publicdomainreview.org/2017/06/14/decoding-the-morse-the-history-of-16th-century-narcoleptic-walruses/

本文基于创作共用协议(BY-NC),由Lithium在利维坦发布

奥劳斯·马格努斯(Olaus Magnus)1555年那本关于北欧生活的著作中涉及了形形色色的奇闻怪事,其中便有

Morse——

一种布满毛发,令人畏惧的,海象一般的野兽

;传说它能在峭壁上打盹,只用牙齿把自己挂住。娜塔莉·劳伦斯(Natalie Lawrence)探索了这种空想神迹的发展历程;

这一历程源于学术文献中奇异的北欧形象以及海象皮肤、牙齿与骨骼的暴利交易。

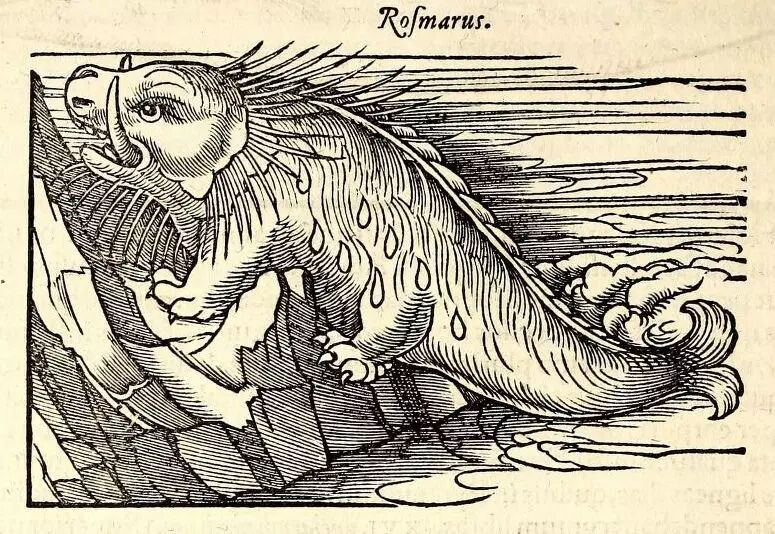

奥劳斯·马格努斯(Olaus Magnus)《北欧民族史》(1558版)一书中的海象木刻图。图源:archive.org

在很远的北方,挪威的海岸上,住着一种巨兽,像一头象那么大。它被称为walnus或者morse, 也许因其锋利的撕咬而得名;倘若它在海岸上瞥见一人而能抓住他,便会迅捷地跳上人身,用牙齿把他撕碎,顷刻便将他杀死。

奥劳斯·马格努斯(Olaus Magnus)在其1555年所著的《北欧民族史》(A History of the Northern Peoples)中,为这段关于海象

(rosmaro或morse)

的描述配了一幅木刻图,其中绘有一只四足、生着野猪獠牙、面覆厚重胡须的生物紧贴崖面的场景。

这位瑞典牧师并未亲眼见过这样一头恐怖的野兽,但为了营销此等奇事,素材来自其他受敬重的学者的记述,倘若确有其文的话,便具有了更多价值。

这些学者的记述显然允许了马格努斯创造出一种更奇幻的产品,从而更好地达到他的目的。

《海图》(Carta Marina)第二版,图源:维基

《北欧民族史》一书建立在马格努斯1539年那张详实地图

【即《海图》(Carta Marina)】

的基础上——那是关于北部所发表的最早亦是最壮观的地图之一。 马格努斯在文中描绘了北欧奇特的民族,异常的生物及怪异的分布:猎人们在浮冰上以矛刺杀长相似熊的海豹,女人们在给驯鹿挤奶,熊熊火焰从 “伊斯兰迪亚”(Islandia)深凹的洞穴里蹿出,凶猛的部落在冰面上相互作战。海洋里充满了狰狞可怖的海兽;他们钻出海面,腾空掀起巨大的水龙卷,在船的四周扭动翻滚,又顽皮地彼此伤害。

奥劳斯·马格努斯《海图》(1539)中的细节;“伊斯兰迪亚”(Islandia)位于图中左上角。图源:维基

这些画面大部分是数代学术思想的魔幻产物。马格努斯想将北方展现为令人费解的奇闻异事之邦——食肉的海兽,魔术师,巨大的涡流,以及熊熊燃烧的火山——无论是地理或是文化上,北欧都位于人们已知世界的边缘地带。重要的是,

他想要描绘能与南欧天主教的读者们形成共鸣的神迹

——新教不乏勇于发声的牧师,彼时这些声音使得新教渐渐壮大起来,开始侵蚀天主教的地位;他需要教会的支持以抵抗这种新教威胁——马格努斯使得南欧天主教权力注意到这一被遗忘的角落,是想说明它也是值得庇护的上帝疆土的一部分。为了这一初衷,他使用了切实的,从当地采集的信息,但讽刺的是,他的很多记述也因此建立在经典学术文献与南欧对于北方的认知上。

他并未构建新的北欧形象而是重燃了人们对于“北方陆地”图景的热情:

他将神话又卖给创造了这些神话的传统认知。

morse便是这样一种北极神迹。马格努斯接着论述其神奇之处:运用它们的长牙,这些动物能径直攀到悬崖顶端,就像踩着梯子似的,在崖顶它们啃食着香甜的,沾着露水的草地,而后又滚回海中;除非,在攀爬时,它们为一种沉重的困意所征服,便直接附在岩石上睡着了。

猎人们会悄悄爬上打盹的巨兽,在它们的尾巴上缠上绳索,并站在安全距离之外,向它们投掷石块将其惊醒。受惊的海象逃向大海时,便会被剥去它们珍贵的皮,又因失血而元气大伤,使得猎人们能很容易地捕捉它们。

这故事并非完全为马格努斯所杜撰。在他之前,已有很多学者描绘过这一崖顶瞌睡者的形象。天主教主教,阿尔贝图斯·马格努斯(Albertus Magnus)在他的《谈动物》(1250, De Animalibus)一书中记述了一种“生着长牙”的“毛茸茸的鲸鱼”;它们“睡觉时悬挂在悬崖的岩石上”。为了捕捉它们:一位渔人靠近了海象,并尽可能地将它的皮肤从靠近尾部的鲸油中分离开来。

他将一根结实的绳索穿过他弄松的部分,并把绳索系到在山上或是非常强壮的木桩或树上固定住的环中。苏醒过来的海象在尝试逃脱时,会将皮肤从尾部沿着背脊直至头部完全褪下……

虚弱的海象在水中失血地游着,亦或半死地躺在海岸上时,渔人便会将它捕捉。

在十六世纪早期,一位波兰外交官,梅胡夫· z ·马切伊(Maciej z Miechowa), 曾描述过用长牙攀登悬崖的“mors”; 苏格兰历史学家赫克托·博伊斯(Hector Boece)记载了“奥克尼地区”

(Orknays, 位于苏格兰东北海岸)

一种“巨大的鱼”:它在睡觉时被缠住了尾巴,尝试脱逃时受伤而亡。

在康纳德·格斯纳(Conrad Gesner)的《动物图鉴》(Icones Animalium,1560)一书中“rosmarus”图像。图源:archive.org

在十六世纪的欧洲,海象是一种相对不为人所知的生物,尽管在与格陵兰岛、冰岛和俄罗斯的贸易中,海象的身体部位已流传了数百年之久。中世纪的路易斯棋子——代表着大惊失色的主教

(bishop, 象棋棋子的一种)

和骚扰着他们脆弱盾牌的惊恐兵卒

(pawn, 象棋棋子的一种)

——乃于十二世纪由海象獠牙制成。这种贸易也体现在欧洲对于海象的称谓上。Morse这个名字,借自俄语与拉普语

(又称萨米语,北欧各国语言的统称)

中的名字morsz,而斯堪的纳维亚人和荷兰人则用Rosmarus和Walrusch, 也许源自早期挪威语中的hvalross

(生有毛发的鲸鱼)

。

十六世纪抵达南方的一块著名的海象身上物是1521年特隆赫姆(Trondheim)的瓦尔肯多夫主教(Bishop Walkendorf)寄给教皇里奥十世(Pope Leo X)的一只头颅。在这只头颅的旅途中,一位艺术家在斯特拉斯堡(Strasbourg)市镇大厅的墙上为其作了一幅肖像画,并附上一首诗:

在挪威他们叫我“海象”,

但我是一只生有长牙的鲸(“cetus dentatus”)

我的妻子被称为露骨鲸(Balaena)

我在东海无人不知

海里的电闪雷鸣乃因我而起

战斗于我不过嬉戏而已

我的同伴成千上万

……

我探索了生命的全部意义吗?

我充实地过完了我的一生吗?

也许吧,但并非在鲸群中

Nidrosia(拉丁语中的特隆赫姆)的主教在岸上将我刺杀

教皇里奥将我的头颅寄往

罗马,在那里我万众瞩目

这段悲叹来自一只被屠杀的鲸鱼丈夫;由于在欧洲几乎没有人明确了解海象,这段拟人显得尤为罕见。同年,也许正是同一只海象头颅成为了阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer)一幅速写的主题——丢勒当时正于荷兰旅行,制作和出售版画及绘画。

1521年,阿尔布雷希特·丢勒关于海象头颅的画作,图源:维基

生着獠牙的两栖野兽——也许建立于海象的形象之上,也许不是——存在于十六世纪各类学术作品中。其中的一些源于经典权威:普林尼记述过一种“海中之象”,有时人们会将海象认定为这种动物。

即便是在在现存证据相互吻合的情况下,这种一致性并不代表所陈述的便是事实。

在马丁·瓦尔德塞米勒(Martin Walderseemüller)于1516年所绘的世界地图中像大象一样的“morsus”,大概便是这些令人困惑的名字及欧洲大陆与俄国进行的象牙贸易的产物。

马丁·瓦尔德塞米勒(Martin Waldseemüller)《地图》(1516)中关于“morsus” 的细节图,图源:loc.gov

但于十六世纪后半期,当欧洲人开始自己在北极捕猎海象时,毋庸置疑,类似海象的生物开始出现于自然历史中。这并不仅仅是“发现”海象的简单过程。

除了在北极的冰川上猎杀海象的猎人们之外,没有人见过活着的海象:它们的躯干被立即输往北欧海岸的交易市场,进入药剂店,猎奇收藏阁,及自然历史书中。

海象皮被送往制革商,象牙与骨骼被刻成了梳子和刀柄,或是磨成粉末。鲸油被制成肥皂,灯油和食用油。獠牙和阴茎骨有时会被贴金,雕刻打磨成为面向猎奇藏家的奢侈品。

药剂师们将磨成粉末的海象獠牙置于其他珍奇昂贵的药材旁出售:

海象象牙常被标榜为与“独角兽的角”相似的奇物——一种能抵御所有毒素的传统万能药。

事实上,“独角兽之角”本身,可能是很多粉末状的、骨制材料中的一种——譬如独角鲸或是海象的獠牙,又或是象骨。

只要药剂师享有良好的名誉,没有人会明智地认识到,不管粉末源自哪种动物,这些药材显然无法解毒。

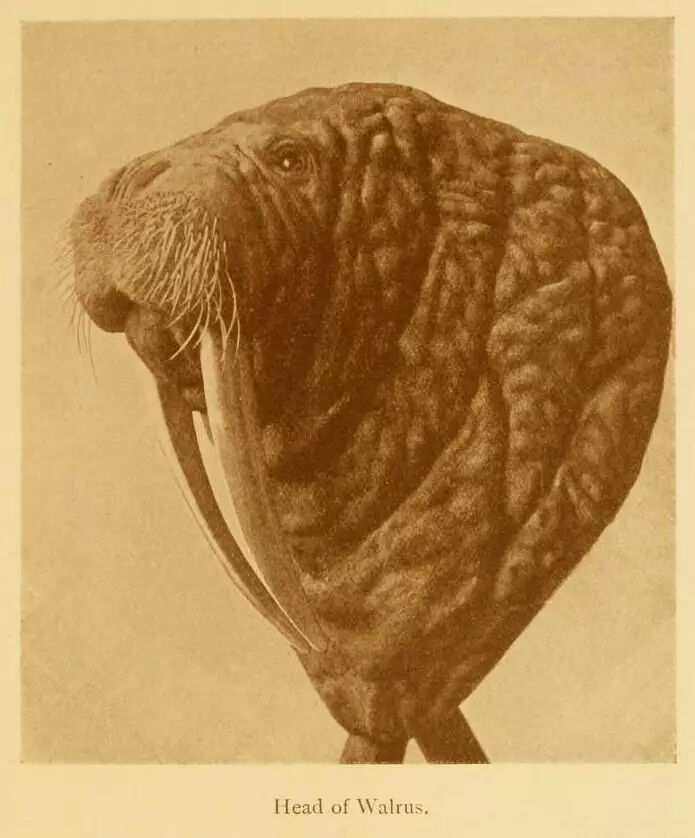

一张海象头颅的照片,来自罗兰·瓦德(Rowland Ward)《大型猎物记录:谈其分布,特征,尺寸,体重以及角和獠牙的测量》(1910),图源:

archive.org

无论是肢体上,还是作为隐喻,海象们都被分解与重组了

;被猎人们切割成可运输的部件,又被学者们以繁复多样的面具伪装、重组起来——通过海象制品及更古老的文本记载,学者们构建了

他们自己的“海象物种”

。这些半神话的形象自有其生命力。马格努斯书中瞌睡的峭壁悬挂者则尤为长寿。此外,海象形象中的一些成分也被分裂出来,散落进关于其他野兽的描写中。海象那令人惊叹的獠牙或是林立的鬃毛,曾多次作为独立元素出现在险恶大洋的居民们所制的海图中。

Morse的元素在各式记载怪兽的书中被用于描写诸如“海猪”、“海野猪”、“海狼”及“海狮”等怪异的海兽。

事实上,在这段时期有一系列来自猎人们的一手记述得到发表,描写在北极冰川上对数百只“海马”的猎杀,在水中与暴怒的,斗红了眼的野兽间英勇的战斗,以及紧随其后繁重的剥皮与肢解工作。

但极少有学者对于这类关于海象真正是什么感兴趣;他们更喜欢权威、渊博学者的描述中的怪兽形象。

最重要的权威记载之一乃是多产的瑞典自然学家,康纳德·盖斯纳(Conrad Gessner)所著《动物史》(1558,第四卷)中的海象。盖斯纳收集了他所能找到的所有,即使仅有最模糊关联的,海象资料——其中便包含马格努斯的描写——将它们编织起来,构建了关于这一物种最全面的陈述。