嘉 宾

华人德 苏州市书法家协会名誉主席 苏州大学教授、博士生导师

吴光同 吴兰荪(查阜西义兄)之孙、吴兆基之子 吴门琴社前副社长

白谦慎 张充和弟子 浙江大学艺术与考古学院教授、博士生导师

严晓星 本书作者

特邀主持人

王道 张充和传记作者 合肥张氏研究专家

时间:

4月21日(周五)19:15

地点:

苏州慢书房(苏州观前街蔡汇河头4号)

王道(主持人):

非常感谢大家在这个春天的夜晚来到慢书房做客,今天高朋满座,来了很多重量级的嘉宾。今天分享的这部书,是由中华书局出版的严晓星著《往事分明在,琴笛高楼——查阜西与张充和》,涵盖了历史、古琴、掌故、诗词,内容丰富,有很扎实的史料为依据,装帧也十分美。现在我们先请严晓星先生介绍这部书的写作过程和心得体会。

严晓星:

感谢大家。我写这本书有一个非常偶然的原因。张充和女士晚年要处理很多珍贵的收藏,当时她和白谦慎先生说起,她有张古琴是查阜西先生送她的,有人建议买下来捐给博物馆。白谦慎先生给我打电话,想听听我的建议。我很明确地讲了自己的想法——古琴一旦进了博物馆,就是死的文物,如果能够在外面流通,就一直能为大家所用。现在很多人手上用的古琴,还有宋代的、元代的,这些琴不断地在用,也不断地在修缮,在琴人手里可以说一直是有生命的。我表达的意思就是,给博物馆其实不如拍卖。买琴的人可能很有钱,但不一定会弹琴,这倒没关系,因为只要在外面流通,弹琴的人就有机会接触到,或许有一天也会传到琴人的手里。白谦慎先生把我这个想法转告给张充和女士,非常荣幸,能够得到张充和女士的认同。那么拍卖需要写一篇广告性的文字,白谦慎先生希望我来写。我当时跟白先生沟通了一下想法。白先生说,他为张老师做这件事情,是报答师恩,绝不有所图;我也说,我写这篇文章一定实事求是,虽然是广告文章,但绝不会因此而有所夸张。

写这篇文章前有一个背景,我本身跟查阜西先生的家属有比较密切的联系,参与了查阜西文集的整理,我也想写查先生的年谱长编和传记。张充和女士是查阜西先生非常重要的友人,他们的交游,我本来就是准备要写的,现在把这个题目提前了。

我当时一共用了十五天,把文章写出来了,两万多字。后来我又掌握了一些新的材料,不断补充,就形成了现在大家看到的这本书。书出版以后,很多关心张充和女士和古琴史的人,觉得这本书还是有一定意义。

书里面发生的故事,有一小半发生在昆明。书出版以后,我还特地到昆明去走访查阜西先生当年住过的、工作的地方,甚至找到了他的房东的后代。这些都是非常有意思的,待会儿可以跟大家分享一些图片,介绍一下这次昆明之行。

今天到苏州来办这场活动,是因为苏州是书里面发生故事的另一个重要场所。查阜西先生非常爱苏州。他之前的半生可以说是颠沛流离,三四十岁以前的经历,拍个电视剧绝对没问题,足够拍成一个非常传奇的故事。当然,这不是我这本书表达的重点,所以书里只用了半页纸就把他的前半生简单写掉了。颠沛半生,到了苏州这么一个好地方,能够住下来,他是想在这里过一辈子的。他到苏州来,跟我身边的吴光同先生的爷爷吴兰荪有很密切的关系。但是,查阜西在苏州只住了一年,抗日战争就爆发了。抗战后期,他又去美国考察,等他回国,抗战已经胜利,等他回苏州,已经是1946年了。与此同时,他又回归了我们党的队伍,之所以说回归,是因为他早期是中共党员。后来,他做了一系列隐秘战线的工作。这一段时期最著名的事件,是“两航起义”。大家可以在网上搜一下,有一个电视剧叫《北飞行动》。这个《北飞行动》就是以查阜西先生为原型拍的,虽然电视剧离真实已经比较远了,但是基本的故事框架,就是“两航起义”。这之后,查阜西去了北京。查阜西先生在苏州,连头带尾,只住了四五年,但在他颠沛流离的生涯中,是很美好的四五年。

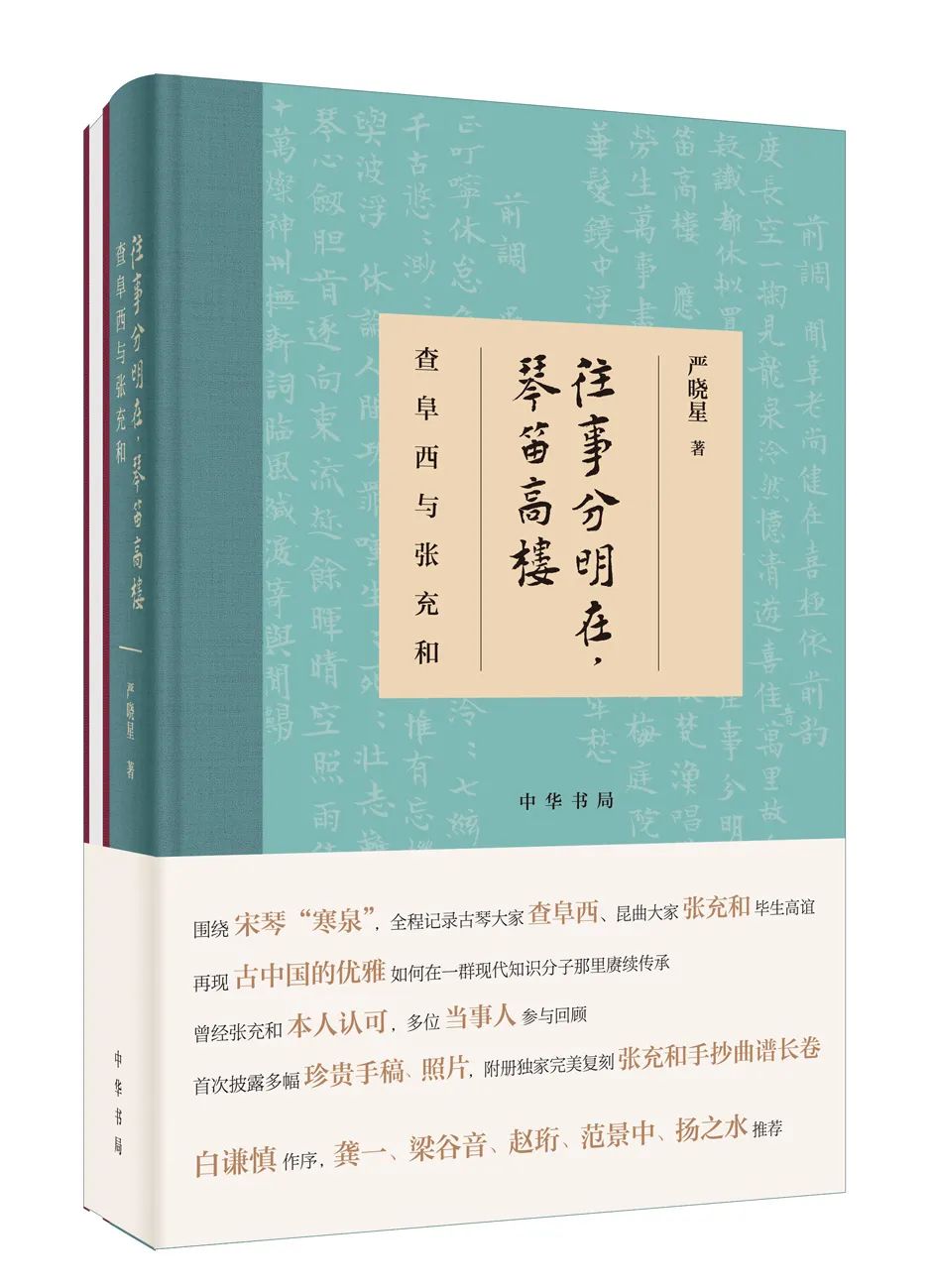

现在我来讲解这几张图片。我先给大家看一下,这个是杨家大院,当年张充和女士和查阜西先生,就住在这个大院里面。同时住在这个大院里的还有沈从文等很多名家。这是沈从文的儿子沈龙朱先生画的杨家大院图。

沈龙朱绘杨家大院图

我们在书里面可以看到一张他们在一起唱昆曲的照片,这里是他们唱昆曲的地方。还有这张张充和女士坐在蒲团上的照片,大家都非常熟悉,这张照片,我推测是查阜西先生拍的。

张充和在杨家大院云龙庵

昆明南边有一个地方叫呈贡,抗战初期,中央研究院历史语言研究所曾经一度搬到这里的龙泉镇。大家请看这张图片,这是一个寺庙,叫响应寺。中央研究院历史语言研究所就在这里,这里同时也是北大文科研究所的所在地。响应寺后面是傅斯年的家,不久史语所搬去李庄,傅斯年离开了这里,他的房子就是查阜西住的。这张照片,是当时查阜西家旁边的一口井,这个井现在还在。

石璋如拍的响应寺

(据《龙头一年:抗战期间昆明北郊的农村》)

这个是在傅斯年家拍的一张照片,拍照的具体日期我已经考证出来了。大家可以看到,房子这边有两棵梅花树,查阜西有个书房叫“古梅书屋”,就是指这里。这是查阜西的儿子查克承先生和当年房东的儿子的合影,二十多年前拍的。而这一张呢,是当时房东带着自己的太太和孩子,在自己屋子旁边。这张照片是查阜西先生拍的,八十多年来,一直保存在这个房东家里。

古梅留下的唯一影像,见于石璋如在傅斯年家拍的一张照片,左二为傅斯年(据《傅斯年文物资料选辑》)。检郑天挺日记,当是1939年10月21日

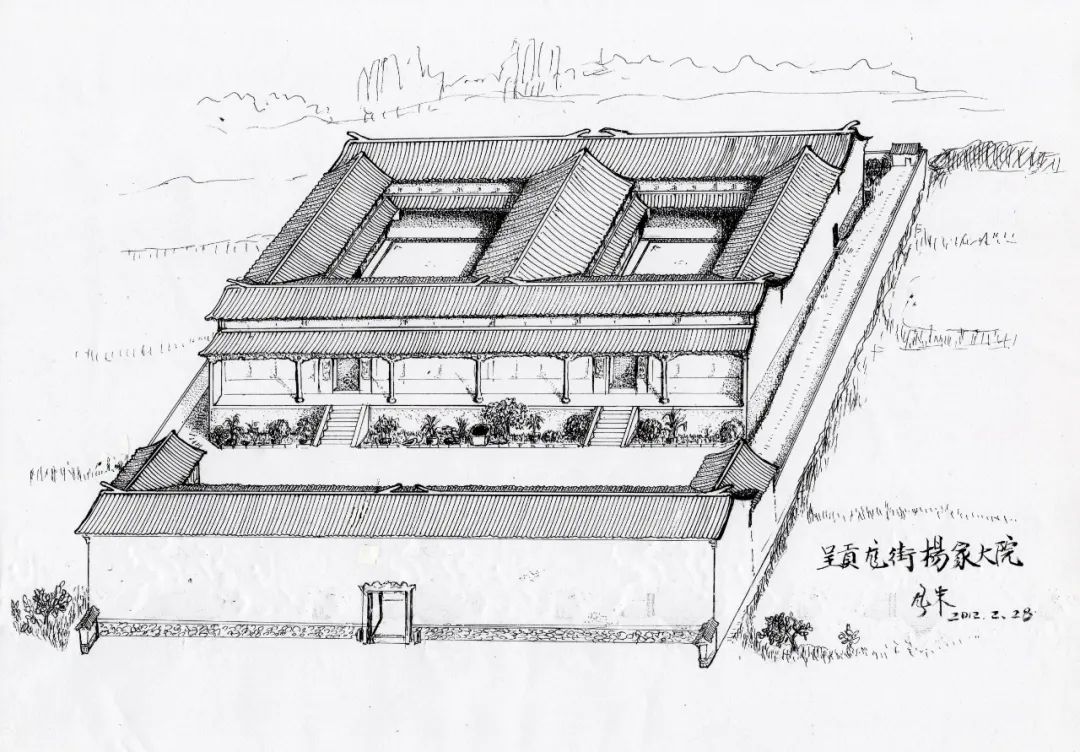

这是一个井栏的拓片。呈贡当地有一个非常有名的泉水,叫“龙泉”,张充和他们,经常在这里汲水煮茶。我书里第49、50页写到它。泉水有井栏,用三块青石砌起来的。后来龙泉干涸了,井栏也被埋到地底下去了。大概在十多年之前,呈贡又把这个井栏挖了出来。我看到这个井栏的拓片,非常激动,因为这就是当年张充和、郑颖孙他们看到、抚摸过的井栏啊!

井栏“漱玉”拓片(宋辞先生提供)

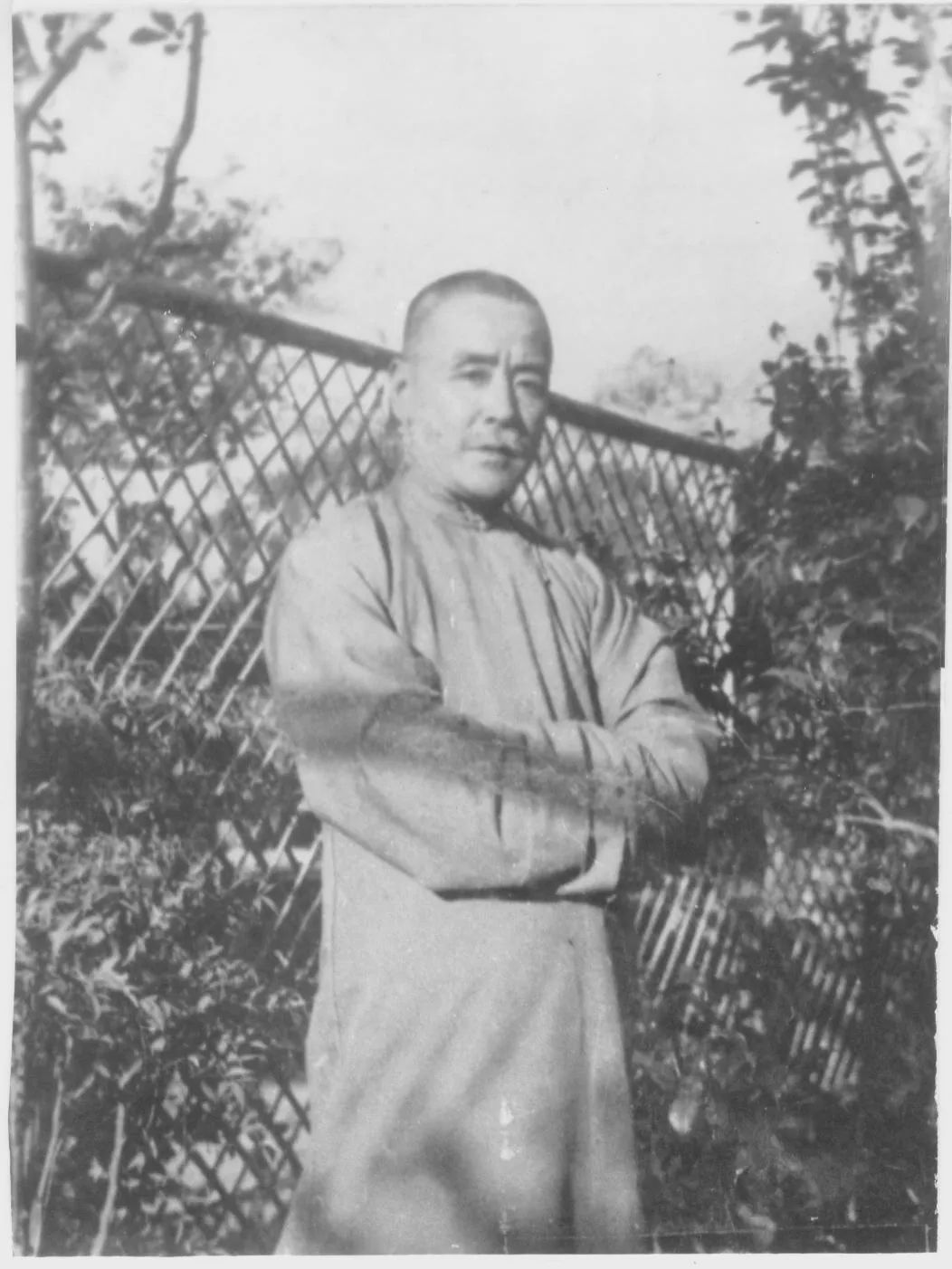

这张照片是在苏州拍的,查阜西先生在苏州的家叫“后梅隐庐”,因为他家房子后面种了一些梅。这张照片上,查阜西先生穿着一身睡衣,非常家常地在这里弹琴,这是一个琴人很日常的生活状态。如果我们知道查阜西先生前半生的经历,就知道他这种安稳的生活是非常来之不易的。他的父亲被人杀了,他整天想着怎么去报仇;他曾经领导中国海军史上著名的学潮,曾经带着同学去见孙中山,还曾参加了中国的空军;他曾经秘密参加共产党,在武汉事变的时候差点被枪毙,但他最后还是逃出来了。他还是中国民用航空的创始人之一,第一份民用航空的计划书是他起草的,所以新中国成立后他担任中国民航局的顾问。他青年时代的经历非常坎坷,到了1935年终于能够安稳下来了,能让他安稳下来的地方,就是苏州。这是1935年,他在苏州家里拍的一张照片。

查阜西在苏州家中(后梅隐庐)弹琴

这张照片,是1936年3月1日在苏州成立今虞琴社时的合影。今虞琴社的成立,是近代琴史上非常重要的一件事。我有时候需要跟一些不大了解古琴的朋友讲一些古琴、古琴史方面的情况,会做一些比拟。比如介绍查阜西,他是个怎样的人呢?在古琴界的地位是怎样的呢?我会说,他在古琴界的地位,就相当于胡适在文化界的地位。这就比较容易理解了。那么,今虞琴社在古琴史上是什么样的地位?我认为相当于西泠印社在中国的篆刻史、金石史上的地位,大概可以这么说。这张今虞琴社成立时的合影中,坐着的是查阜西,二排右三是吴兰荪先生,就是我旁边吴光同先生的爷爷。吴兰荪先生跟查阜西是结拜兄弟,那时候,结拜兄弟从伦理上来说,就相当于亲兄弟。正是吴兰荪先生对查阜西先生说,你住到苏州来。

1936年3月1日,今虞琴社成立合影。前坐者为查阜西,立者二排右三为吴兰荪

查阜西先生平时在上海浦东的航空公司工作,他每个星期都要去当时的首都南京汇报工作,所以,他在沪宁线上每周都要有一个来回。苏州在沪宁线的中间,在这里安家,当然有方便的考虑。还有两个原因也非常重要,一是查阜西过去参加过共产党,如果在南京安家,很有可能不小心会暴露过去的一些情况;同时他也不希望自己的太太跟那些官僚太太们天天打麻将,所以他把家安在苏州。

这是查阜西先生写给吴光同先生的父亲吴兆基的一封信,是介绍古琴家成公亮先生来拜访吴兆基先生的。

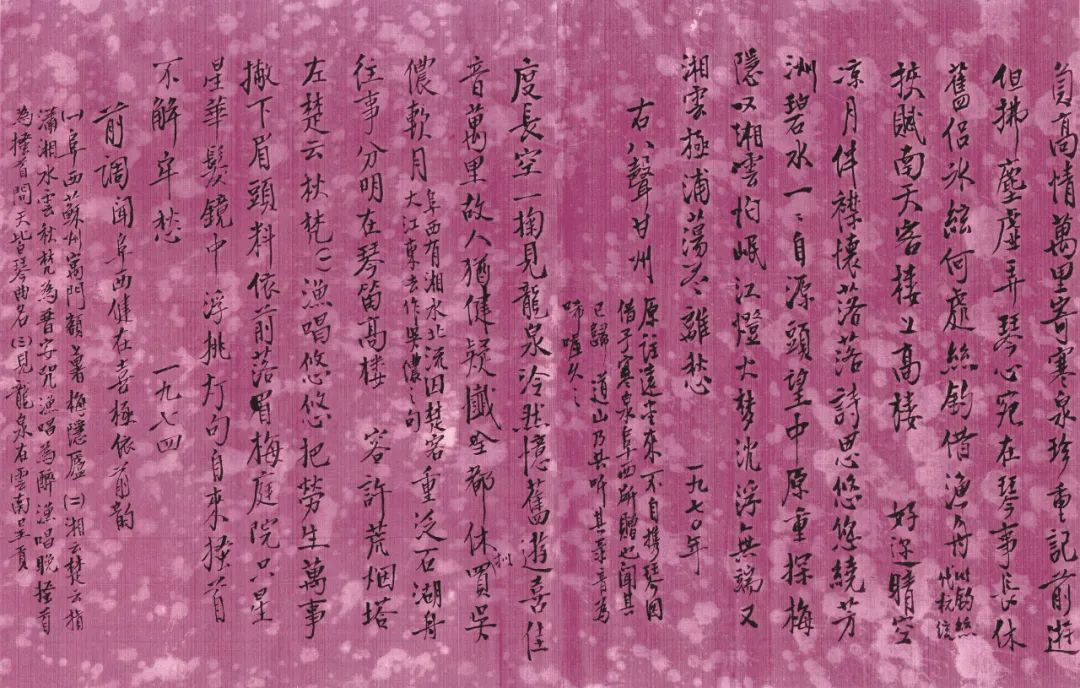

大家手上如果有书,会看到这样一本红色布面的册子。这个册子的原样这个手卷,可以卷起来。我们在出版的时候,做成了一个经折装的册页,尽可能地保持可以拉长了看,这样一个面貌。手卷的题签,大家可以看一下,是古琴家吴钊先生的父亲吴鹤望题的,而且写着“后梅隐庐珍藏”,是在苏州题的。

这张琴,是查阜西先生送给张充和的“寒泉”。“寒泉”跟苏州有很密切的关系,跟我的家乡南通也有关系。这张琴的前主人是一个著名的琴僧,叫云闲和尚。云闲和尚是南通的如皋人,最近我得到消息,有人找到了他哥哥的后人。云闲在苏州待了很长时间。这是虎丘旁边的剑池,很多苏州人甚至外地人都非常熟,去了都能看到。这就是云闲和尚留在剑池的题刻,同时,剑池上还有另一个顾韵泉的题刻,正好,顾韵泉就是给云闲修过这张“寒泉”的人。这两张图片,在书里都是有的。

前两天,我们的国家主席会见法国总统马克龙,当时有一位女士弹弹古琴。可能很多人也看到了这个新闻,这个弹古琴的李蓬蓬女士,他的父亲是查阜西的弟子,是吧?查先生在中国古琴界的地位,可想而知。

这本书封面的题签、前面的序言,都是著名的书法家,也是浙江大学著名教授白谦慎先生给写的。白谦慎先生是张充和的弟子,跟着张充和学习很长时间,还为张充和女士出版了诗书画选和诗词集。白先生的著作很多,我特别喜欢《傅山的世界》,可能很多人都读过的。

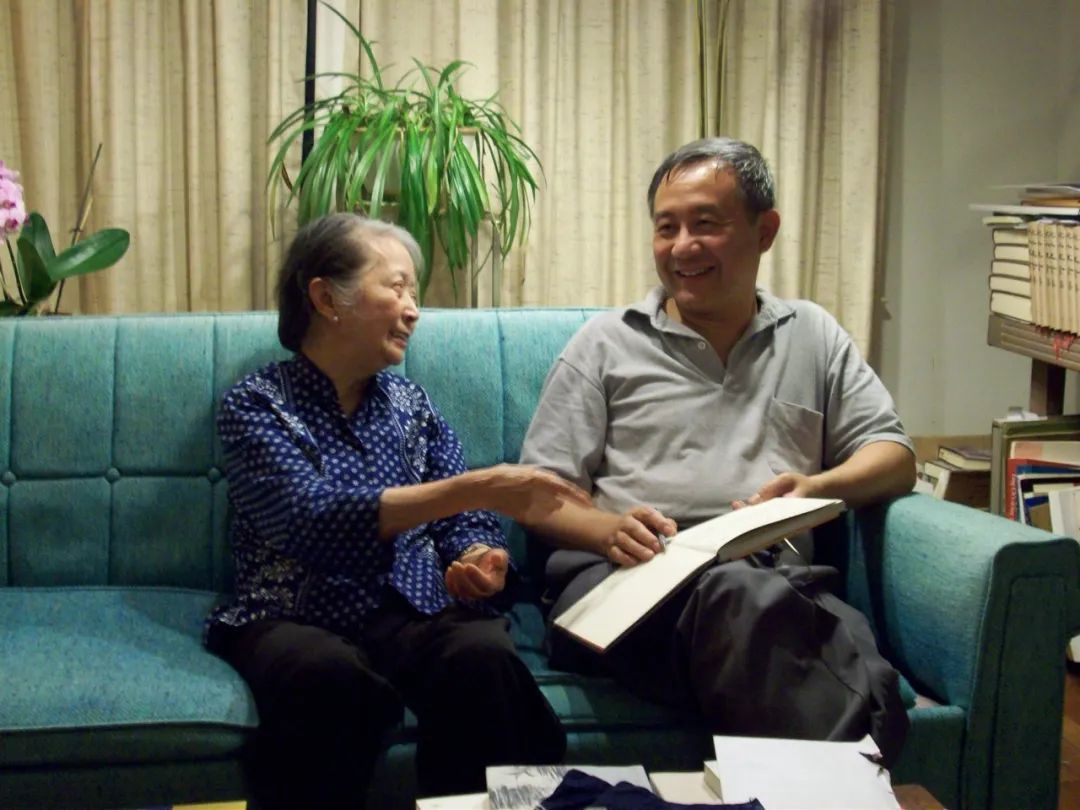

张充和与白谦慎,2008年

我记得2004年,张充和女士回到苏州,在中国昆曲博物馆办了一场书画展。那个展览,就是白谦慎先生和华人德先生一起牵头主办的,轰动一时,也可以说是了了张充和女士一个非常大的心愿,让她在自己的这个家乡办了一个展(尽管她属于“新苏州人”吧,因为她的祖籍是在合肥,出生在上海,但毕竟她把苏州作为家乡,作为她的根所在)。所以,我觉得有必要请白教授分享一下他和这本书的因缘,包括他和张充和之间的师徒友谊。我们掌声欢迎!

白谦慎:

谢谢大家。严晓星老友让我要来参加这个这活动。给严晓星这本书写序,虽然很短,确实是很认真写的。序的题目叫做《故事与历史》。你们可以看到,严晓星是一个很严谨的学者。他在写查阜西和张充和交往时,你可以看到他列举的大量图片,包括当年他们住的院子、地图、打水烧茶的井,他都弄到了。包括查阜西后人的采访,他们收藏的张充和抄的曲谱图片,他对档案工作非常注重。

“故事与历史”,我的序为什么这么写呢?查阜西和张充和两个人都是特别有故事的人,张充和的曾祖父是淮军的第二把手,她的祖母也是李鸿章的家人。她在年轻的时候接受的是古典教育,回到了苏州又接受新式教育,然后考大学。关于她的故事很多:古文考满分、数据考零分,身边出色的男性很多,追求她的也很多。后来又嫁了一个德裔犹太人,又去了美国。她的人生就是一个很丰富的故事。查阜西的故事就更加多了。这本书就讲,他儿子十几岁时就有手枪,会开车,怕被捕,随时准备带着家人逃跑。因为查阜西跟张充和的关系太好了,张充和那时就已经察觉,他在为共产党做事。

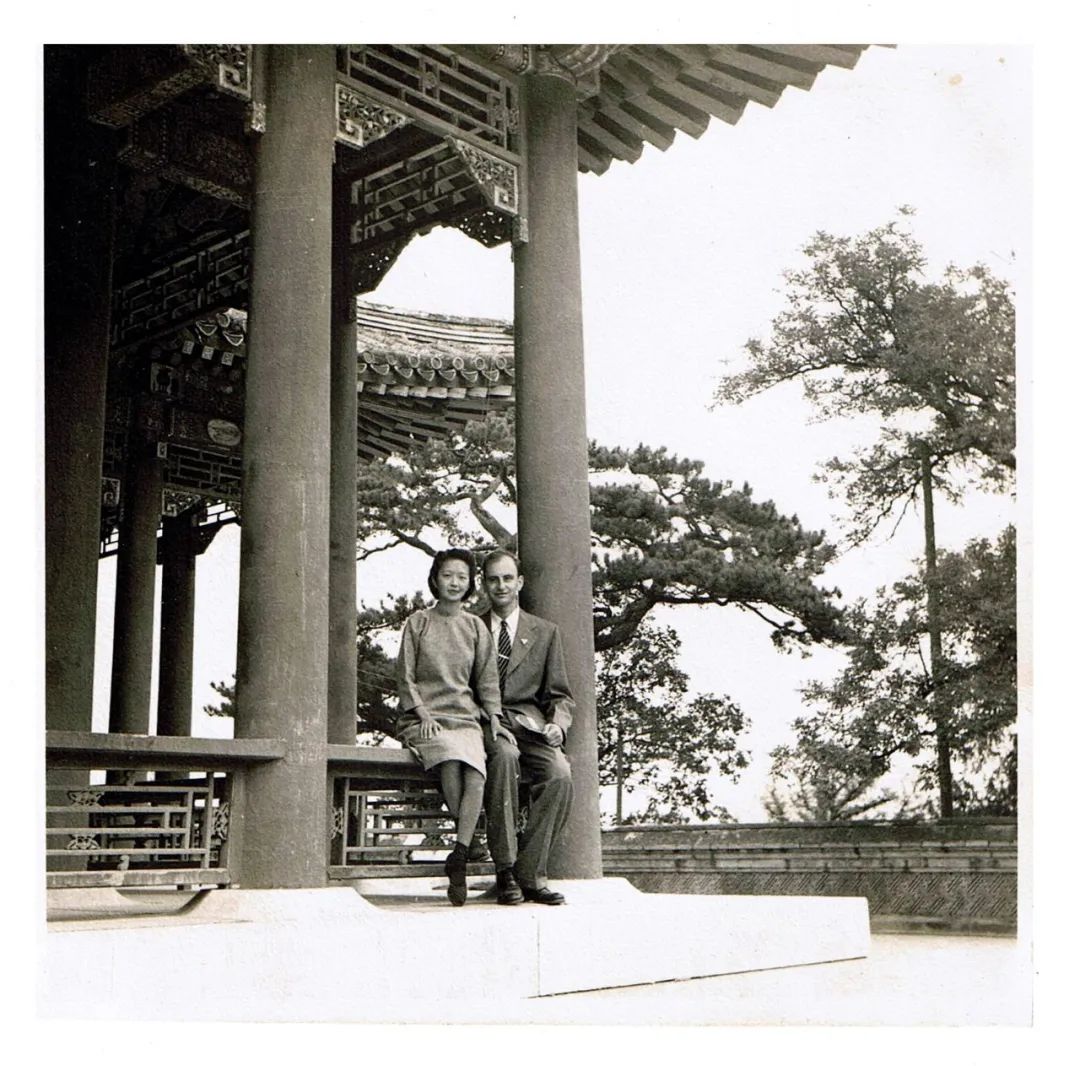

张充和和傅汉思在北平,1947年

所以,这两个人都有非常传奇色彩的一生,随便把他们的故事、人生的某一个段落、某一个阶段的一些事情拿出来写,都能够让别人很感兴趣,是吧?有个著名的诗人,写了一首很有名的诗,给张充和的,传诵至今,是吧?很多人都在写。有了网络之后呢,我也见过很多关于张充和的故事,这些故事,有的是蛮准确的,有的就不太准确了。但是严晓星的书,恰恰是一个非常严谨的历史性的写作。

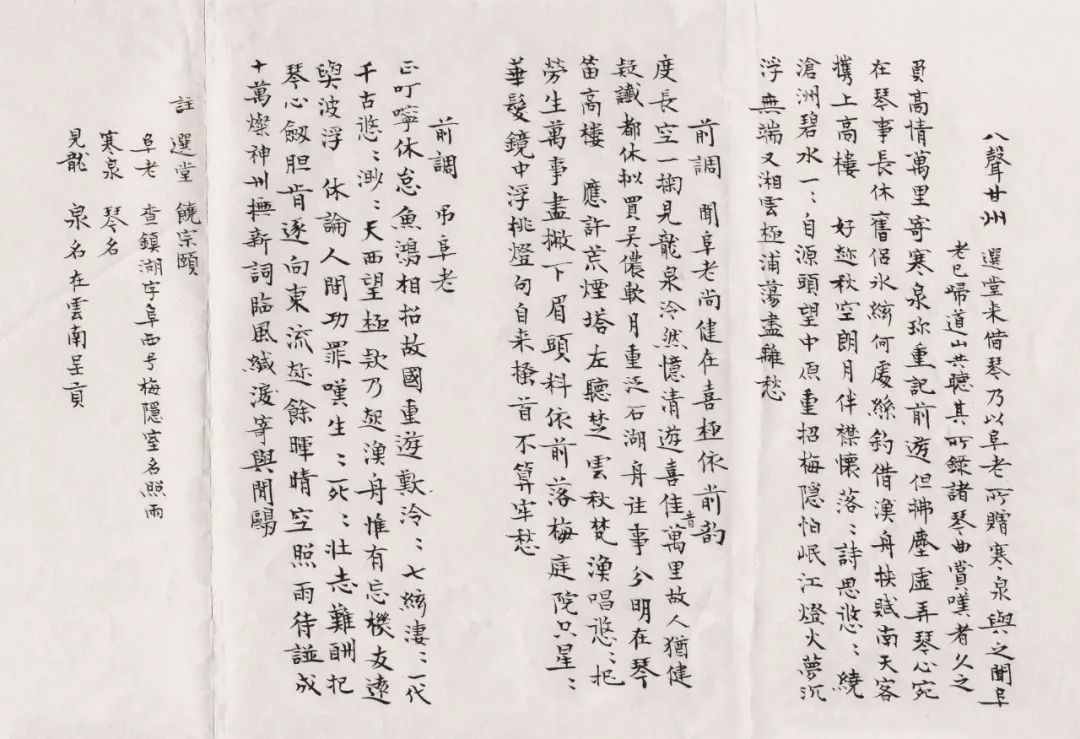

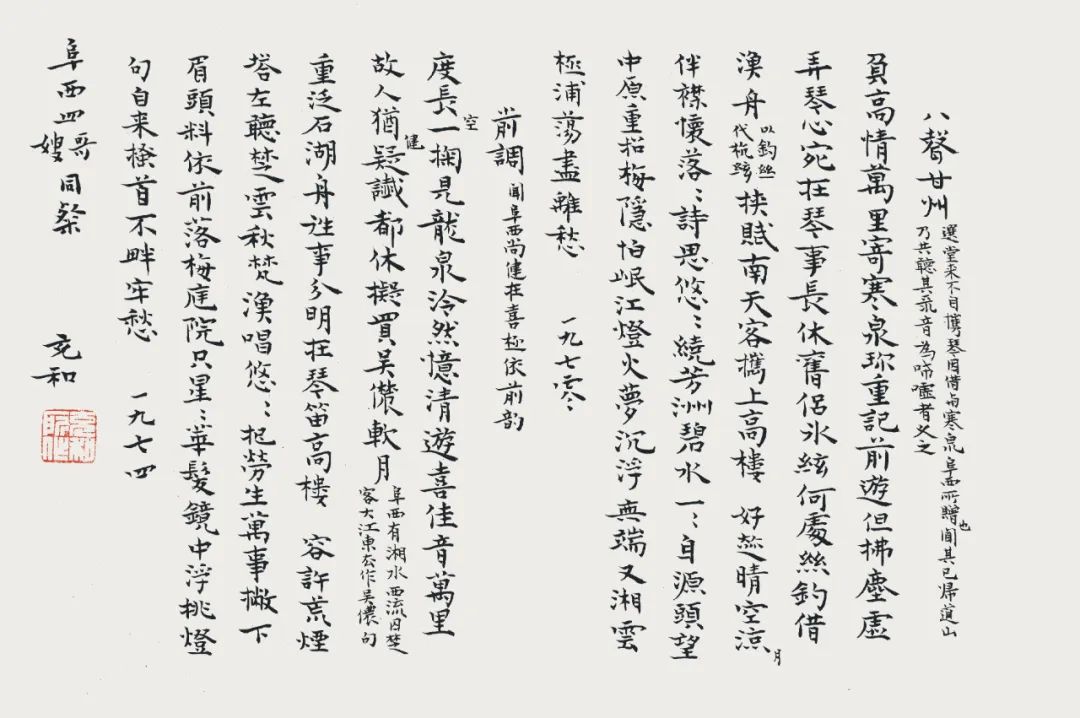

那它讲的是一个什么故事呢?严晓星刚才讲了半天,没讲主要的故事,他大概想要留给我讲。这个故事非常动人。就是1971年的时候,香港学者饶宗颐,被张充和的丈夫傅汉思教授邀请到耶鲁大学访问。在异国,饶宗颐没什么亲友,所以每个星期张充和就请他到家里面来吃饭。饶宗颐先生会弹琴,但是没有带琴去,张充和把自己收藏的“寒泉”琴借给了饶宗颐。借给他的时候呢,他们谈起查阜西,张充和听他说查阜西去世了,她就写了一首《八声甘州》,很长的一首词,怀念查阜西,这是动人故事的开始。

结果呢,过了几年,消息传来了,查阜西没有去世。张充和非常高兴。他们年纪虽然差了不小,但是两个人感情非常深厚,她又写了一首《八声甘州》,回忆当年的交往。《八声甘州》她一共写过三次,第三次的时候,就是她听到查阜西去世的消息。那是1976年,当时中美关系正好回温,消息往来也比较方便了。以为他去世了,又听说他没去世,后来又去世了,张充和创作了这三首词,后来还经过多次修改。张充和非常看重这段友谊,而她的修改能反映出她的心路历程,严晓星将这三首词的不同版本做了非常细致的对比。他把这段故事,写成了这么一本书。

《八声甘州》全三首(张充和自存本之一,白谦慎提供)

张充和抄给查阜西的两首《八声甘州》(查阜西家属提供)

《八声甘州》前二首,查阜西抄注本(查阜西家属提供)

刚开始和严晓星接触,是为那张“寒泉”琴。当然了,约严晓星写这么一个介绍,是希望得到这张琴的人能够知道它的价值、背后的故事。这张琴是查阜西到美国访问的时候带去的,后来因为买了一些照相器材,不方便带琴回来,留在了美国的朋友那里。后来得知张充和结婚了,就作为他送的结婚礼物。这张琴,张充和保存了几十年,但年纪大了,子女不可能保留的,其实只有两个去处,要么进博物馆,要么就是转手。当时我问严晓星,后来也听从了他的意见,送去拍卖。这张琴对张充和有特殊的意义,背后也有故事。所以我就讲它本身是一个非常动人的故事。严晓星给拍卖公司写的介绍是另外一篇,很短的,长的版本发表在《万象》。张充和的一位朋友、耶鲁大学的陈晓蔷女士看到这篇文章,把它给张充和看。她看了以后就评价:“这个年轻人写得好,他能想象当时的情景。”她能有这样一个评价。我就转告了严晓星,并且也跟晓星讲,希望将来好好修改、扩充,写成一本书。这就是这本书的缘起。

我写的序,其实表达一个想法,就是说关于张充和,故事很多,要写好,不容易。严晓星这本书比较可信,写得好。我们的史学传统里面,太史公就是一个写故事的高手,同时又是一个非常伟大的历史学家。

现在短视频也特别多。一些朋友知道我和张充和的关系,一会就转过来一个关于张充和的短视频。严晓星这本书是这些短视频的一个源头,肯定会有很多人把里面的故事改编一下,就变成一个短视频。很多短视频做得挺吸引人的,但是不一定能当史实看。

王道:

好,非常感谢。刚才讲到张充和回到苏州办书法展,她与著名书法家华人德先生有许多接触。我们掌声有请华先生。

华人德:

1998年,我去参加普林斯顿大学举办的书法史讨论会。到了东北部,会议结束后,汽车向北开,然后到坐落在康涅迪克州的耶鲁大学去看了张先生。进门以后,张先生很客气热情,跑上跑下拿东西,给我看她藏的古墨和一些书画。她还叫我在她家里的一本签名簿上面给她题个字。我打开一看,都是到她家里拜访或者是有其他事情到她家里去的人在上面的留言。这个事情白谦慎先生也谈起过,这是美国人的习惯:就是把一些当时不一定很重要的事情,记录下来,以后可以经常看看、回忆回忆。我当时是拿起毛笔写了,写的是“日往烟萝,幽鸟相逐;月明华屋,碧松之阴”,是集司空图《诗品》上面的句子。

她当时看了以后,就讲了一些话。她说她喜欢看人写字,会写字的是提笔写的,不会写的就是按着这个笔在上面涂的。她说华先生你是提笔写的。我也蛮高兴地说:是的,写字一定要提起笔。后来我把这个“提起笔”作为看人写字的一个三字诀。林散之先生有一次写字,沙孟海先生在旁边。林老说,我的字是提起来写的,提得起。沙老说,我也提得起。两个人把提得起笔作为运笔的一个方法。我的先生也经常跟我讲,笔要提得起来。其实这个就是笔要有那种动感,这是写字的人的要诀。我顺便提及一下。

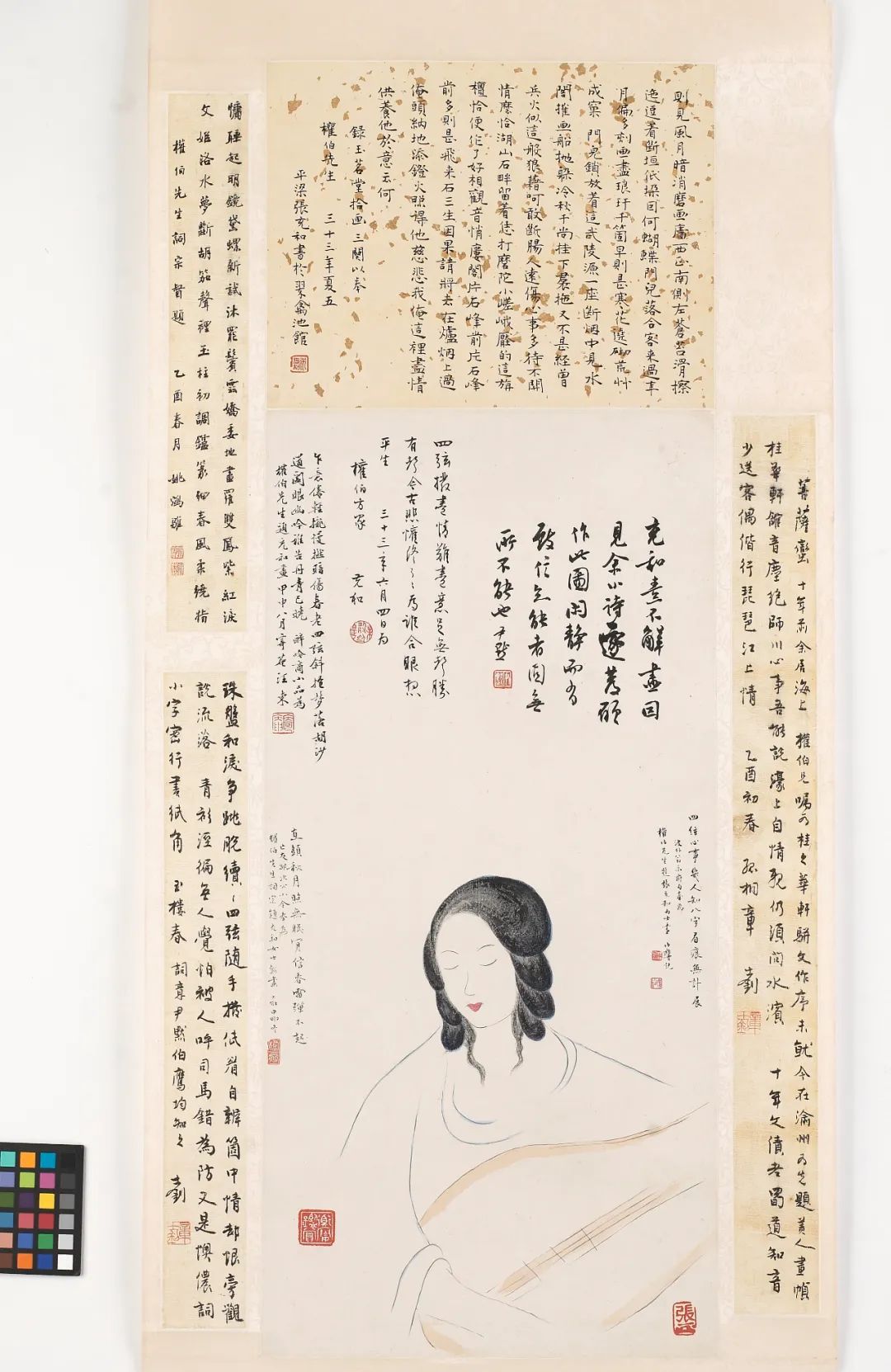

后来我看到她家里面一幅画,仕女弹琵琶的那幅画(《仕女图》)。她简单地讲了一下,因为我们也是待的时间不长,就要走的。她说,这个里面的故事下次有机会的话我再来讲。墙上还有两张画,她说是张大千先生的水仙和一个仕女的背影。她说这个水仙一枝叶甩出来,就像是我们昆曲水袖的一种。

张充和抗战时期在重庆画的《仕女画》(白谦慎提供)

2005年我到华盛顿州有一个叫WALAWALA小城镇里的一所大学讲学。我的一个美国学生薄英(做《桃花鱼》的那位艺术家)在那边做一个美术馆的负责人、主任。也不是他介绍的,是一个台湾教授到苏州找到我以后,邀请我去的。我到东部访问时,又去见过张充和先生。那次分手时,她要给我妻子红包。我当时还跟她推,后来就接下来了。我太太跟她推得眼泪汪汪的。我妻子说,张先生这么大年龄了,不知什么时候能再见面了。在这之前,也就是2003年,我给她联系了操办一次她在苏州的书画展。参加策划这个展览的有白谦慎,北京的有唐吟方,还有一个王如骏,是耶鲁的,苏州是我。我当时都联系好了,在苏州市图书馆,但SARS爆发了,一些学校停课,展览在那一年没有办。结果推到了2004年秋天先在北京中国现代文学馆办,又在苏州的中国昆曲博物馆办。

发起展览的是她的学生,学生们、朋友们每个人出几十美元、一百块美元,有的多,有的少,多了不必要,少了也不嫌少,给她办一个在北京和苏州这些她待过的地方的展览。

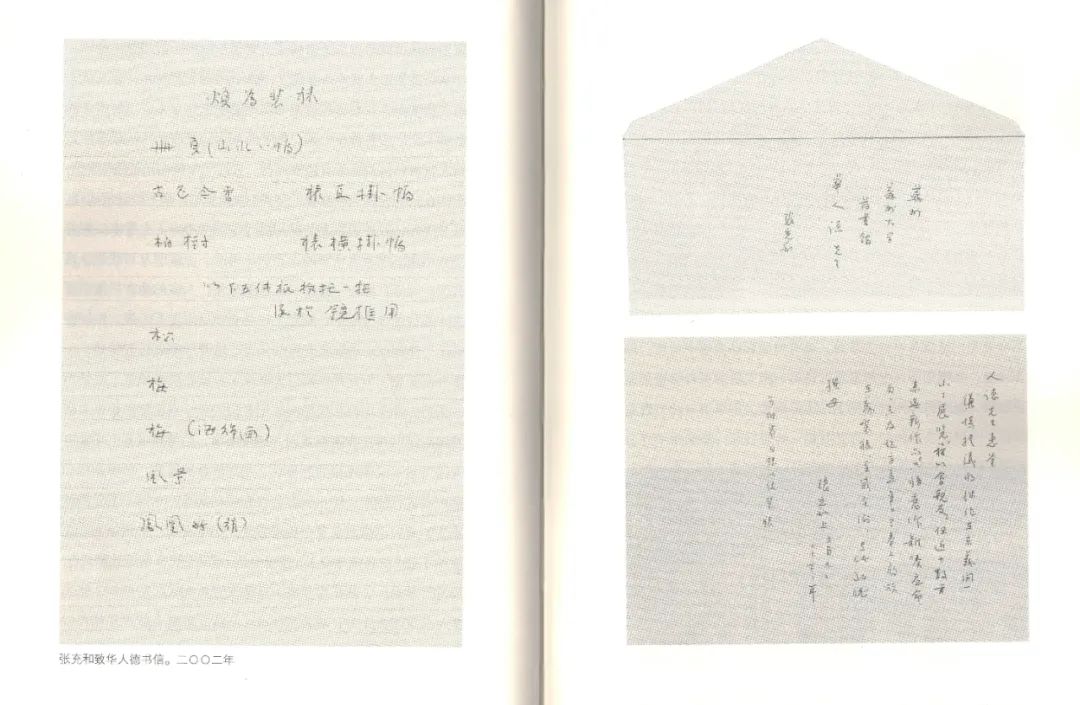

在此之前,她有几幅字画要我帮她装裱,怎么样装镜框,怎么样去弄,写了一封信,那封信我还保存着,写得比较详细,但是话不多。展览前,我叫我的两位学生做布置,一共大概二三十幅作品吧,挂出来比较疏朗。不是像我们墙上都挂满的,而是玻璃柜子里面放一点,墙上挂一点。

张充和2002年致华人德信(据《古薇山房文荟》)

开幕式的时候,来的人非常多,我们沧浪书社也来了一些社友。张充和先生在大殿里吹笛子的场面我没有见到。我跟上海来的几位朋友在那边聊天,后来听说吹了有半个多小时,我很惊奇,一个九十多岁的老太太,怎么会有这么好的中气?后来露台上面的开幕式讲话,先是文化局局长高福民讲的,张充和先生也讲话。那已经是10月份了,太阳还比较厉害,我去搬了一把椅子叫她坐下来,她不要,非要站在那个上面讲。后来她两个手扶着椅子背,借点力,讲了很长时间。那次她精神非常好。

第二天,我们请她跟沧浪书社的一些社员到太湖里面去坐游舫,玩了一下。因为她说,我非常羡慕你们的沧浪书社,在太湖里面开了会,还在太湖周边旅游,寻访这些古迹、古墓什么的,我会为有这样的机会来参加你们的活动高兴。我说这个事情容易的,我来想办法。我就跟我的一个学生张少怡说,他也是沧浪书社的社员,当时是太湖度假区的一个副总,由他安排了一个游艇,在太湖里面转了一圈。陪张充和一起来的还有她的一些亲戚,都是八九十岁的老年人,因为人数有限制,她就请了大概三五位。坐在船上,她嫌船舱里面闷,拍了两张照片以后,说要到船顶上去。我们当时很担心,你这么大年龄,上到船顶上面,我说摔下来怎么办,掉到太湖里怎么办?她说你不要为我担心,我小时候老是爬树的。后来没有办法,就让她上去,还有其他几个老年人也上去。我不放心也跑到船顶上,船顶不是弧形的,而是平台,也有栏杆。张充和先生在最前面,后面的一位拉住她的衣角,再后面的拉住第二个人的衣角,就像老鼠拔萝卜一样的,我看到很好笑。她们待了一会,因为风比较大,就下来了。后来吃饭是在我家对面的一个饭店里面,吃到鹅血汤,她喝了一碗,又添了一碗,后来又加了一点。

华人德(右三)、白谦慎(右二)和沧浪书社部分社员陪张充和游览太湖,2004年

我们吃饭的时候,点了什么点心,我跟她讲。她还是一片童心,看到稀奇的东西,就要在旁边看,很高兴。到了我家里以后,她看到草坪上面有秋千的椅子,就坐在上面,要荡秋千,我在后面推她。拍了一张照片,我写的文章里面用了这张照片。她还围着我家里面的一个池塘转了三圈,另外两个老年人跟着她。我跟她说到屋里面喝点茶吧,她说不了,我们要回去了,就坐上车子送她回去了。

白谦慎:

我补充一点,记得当时陪她去的有她在南京的弟弟和弟妹,还有她在苏州的弟弟弟妹,还有从贵州来的大弟妹。

苏州开幕式她讲了一句话,我这一辈子就是玩儿。大概就是这样。

王道:

好,非常感谢华老师。下面我们有请吴光同先生。

吴光同:

《往事分明在,琴笛高楼——查阜西与张充和》这本书发行以后影响很大。我介绍一下我爷爷吴兰荪和查老的交往。他们之间结缘,实际上有三个方面的原因:

第一个原因就是古琴。因为我爷爷是近现代苏州一带影响很大的古琴家,和查老有共同的爱好。

第二个原因,我爷爷的籍贯和出生地是湖南汉寿,从小在江西长大,而查老的籍贯是江西,出生在湖南。所以他们在苏州,就像老乡一样的。

第三个原因很有意思,刚才晓星也讲了,当时,查老在上海欧亚航空公司担任主任秘书,一直来往于南京跟上海之间,中间是苏州。查老不愿意留在南京,把苏州作为定居的选择,很想在这里找一个地方住。上世纪二十年代初期,我爷爷在苏州盘门城根七号买了五亩地,造了十间房子。我爷爷考虑到跟查老的关系蛮好,他愿意把自己一半的房子,五间房子,转让给查老。查老拿了五间房子以后,建了一个二楼的小洋楼,起名叫“后梅隐庐”。我爷爷当时在盘门造的地方也取了名字,叫“琴园”,琴园里面常有古琴朋友在那里活动的。所以我爷爷跟查老是邻居,他们常在一起叙谈、聊天、品茗、弹琴,志趣相投,相当开心,他们就结拜了兄弟。

吴兰荪在他的“琴园”门口