在更早之前,公众号文章的主题是 PPT 。

当时有朋友问我:这可是你的竞争力之一啊,为什么愿意与他人分享呢?

他的潜台词是:

一旦你身边的朋友都会了,那么你的专属价值便没了。

要说自己没有这个担心,肯定是假话。

但是,说实话,我并不怕。不怕的原因很简单:

第一,这是一项系统性工程。

PPT 对应的内容其实有很多模块:

1.基础操作。

可以理解为 Power Point 这个软件的各项功能;

2.高端操作。

这个的范畴就大了很多,包括高清图去哪找,好看的字体有哪些,不同的插件有什么优劣势等等;

3.美的感觉。

说实话,这是最重要的,也是最难的。在这一点上,自己也说不上有多厉害,但至少经过 10 来年的积累,还是有一些感觉。而这种感觉,很难言传身教,只能靠自己去悟。

所以,前两者是容易教学,或者说是容易模仿的;但第三点,就像玄学一样,只能靠不断的积累,去悟,去感知,去实践,再悟……如此循环往复。

第二,没有多少人会认真学。

跟一些培训师交流,他们在现场的感觉是:大家在一个小时的时间里,能保持 50% 的时间集中注意力,那就算真的厉害。

好,如果以 100 分来说培训的内容,那么结束后,吸收 50 分就是极限。

而之后,很少有人会与自己的工作相结合,做的笔记也遗漏他地。结果过了一个月,这 50 分也要打折,最后剩下的不过 20 分左右。

现场培训如此,更不要说公众号文章这种形式了。

大多数人看干货类文章,一般的路径就是先扫描一遍,感觉不错,然后就收藏起来。

——过了几个月,收藏的内容太多,找也找不到。

结果呢,约等于没看。

所以,有什么好担心的?

但反过来看,其实对我们的学习有两个重要的启发。

第一,学习的方法:要科学。

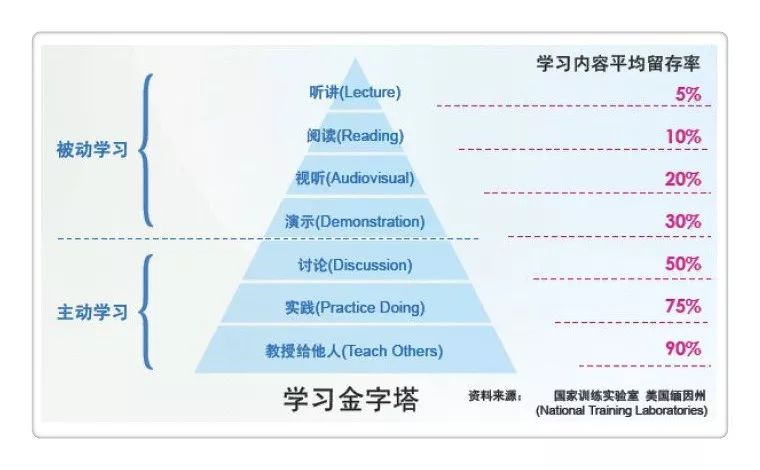

美国缅因州国家训练实验室曾做过一个研究,结论是:

使用不同的教学方法,参与者的学习效果各不相同。

从最差到最好进行排序,分别是:听讲、阅读、视听、演示、讨论、实践、教授给他人。

我们可以看到,最差的就是纯粹听听而已,最好的是把学到的东西教给他人。

知道这个有什么用呢?

比如我们听了一个音频节目,对其中一个概念有所感触,接下来可以:

1.讨论。

跟身边的朋友聊一聊,看看对方的理解。

2.实践。

既可以是具体的操作,比如将这个方法用在真实场景中;也可以是假设型实践,例如想想如果是自己遇到类似的场景,应该怎么操作。

3.教学。

将这个概念吸收完以后,自己再讲出来。但讲的内容不能只是复述,而是要结合自己的案例进行延伸。

通过吸收更多信息(讨论),进行二次理解(实践),最后用语言表达输出(教学),知识点便不断地开始延伸出更多枝丫。

如果在其中还植入了自己经历的内容,那么接下来,它便自然而然地进入了个人的知识体系。

第二,学习的内容:要成体系。

如果你的积累只是什么技巧啊、操作工具啊,那很容易被他人模仿,自然会担惊受怕。

但是,如果积累的是一套体系,则会胸有成竹。

那怎么才算完备的积累呢?

这涉及到一个重要的概念:

学习地图。

如何操作呢?

(

希望大家能耐着性子看完,真的有用!)

第一,我们要找到工作的关键任务。

比如对于助理来说,他在运营公众号的关键任务包括:

1.历史数据分析。

针对历史数据,找到哪类文章阅读量高,什么时候发文效果更好等。

2.封面图设计。

针对具体文章内容,设计相匹配的封面图。

3.文章排版。

排版内容尽量简单,但必须美观。

4.文章配图。

找到与内容一致的图片,且保证是无版权风险的。

5.商务合作沟通。

与广告主谈判,根据具体要求提供相应内容。

6.文章标题。

如何在公众号调性和传播性两个维度上,取出最合适的标题?

第二,将任务分解为知识和技能。

知识和技能是两个维度的学习点。比如,平均数、中位数、极致等概念是知识,用 Excel 求平均数是技能。前者关注理论,后者关注实现路径。

在了解了关键任务后,我们需要对它进行分解。

例如,封面图设计上,它对应的知识是「审美」,对应的能力是「软件操作」「素材搜索」。

又比如,商务沟通上,它对应的知识是「沟通的要素」「性格的维度」,对应的能力是「表达技巧」。

当我们了解清楚知识和能力的提升要点后,对于要学习的内容便逐渐清晰。

第三,筛选知识和技能。

并不是每一样知识和技能都应该「入库」。

毕竟,时间和精力有限,我们需要集中力量攻破几个重点。

在筛选时,我们必须确定标准,比较常用的指标包括:

1.是不是当前影响业绩的痛点和难点?

2.是不是会在未来影响到自己的职业发展?

以这两个为标准,那么「沟通」「审美」「软件操作」可以入库。

第四,设计学习路径。

最后,我们需要明确学习的路径。

针对知识类,我们可以通过书籍、线下培训来获取;针对能力类,我们可以重点从他人观察、线上培训来获取。

根据重要紧急程度,再来安排整个的学习进度。

于是,当我们有了一套路径图后,未来便知道如何发力。

我是小结

最后,我们来一个小结。

要保证好的学习效果,我们需要做好两个准备工作: