来源:北京大学国民经济研究中心电子期刊《原富》2018年第6期总第38期

作者:

高玉伟(

中国银行国际金融研究所研究员

)

5月26日在北京大学国民经济研究中心、原富论坛主办的“宏观经济与金融市场沙龙”第三十七次讨论会上,中国银行国际金融研究所研究员高玉伟做了题为“中美贸易战与中国经济向何处去”的发言。高玉伟认为,未来中美之间的贸易将在谈判与摩擦中前进,并指出理解贸易离不开利益与实力两个方面,中美均应正视“修昔底德情景”。

在全球经济迎来同步复苏之际,美国逆全球化倒行愈演愈烈,中美贸易战一度有一触即发之势,波及更多经济体的贸易战也正箭在弦上。面对如此不稳定不确定的外部环境,中美贸易战究竟能平和化解还是最终两败俱伤?传统贸易理论为何不能有效解释全球贸易体系遭遇的“挫折”?中美贸易摩擦有没有更深层次的根源?未来中国经济走向何方,还能否保持崛起势头?社会上对这些问题的认识不尽一致,有时分歧还较大,下面我就此谈几点认识。

一、谈判与打仗:中美贸易在谈判与摩擦中继续向前

人们在谈论中美贸易摩擦时,将其表述为“中美贸易战”。这是一个与“打仗”相类比的说法,但是中美贸易摩擦并没有真的演变成“热战”,贸易战并没有真的打起来。最近,中美两国正在推进贸易谈判,而且已经开展了多轮。5月19日,中美在谈判之后发表了联合声明。国内媒体对此的报道比较乐观,口径较为一致,说中美达成了共识,即不打贸易战,双方停止加征关税。但是,美方的三位谈判代表随后也分别作了表态,跟国内媒体报道略微有一点差异。从这些细微差异中作更细致的分析,可帮助我们更准确地把握中美贸易战态势。

在中美发布联合声明之后,美国财政部长姆努钦表示,“美中就框架问题达成协议,暂缓对中国产品加征关税,暂不与中国开打贸易战。”其中,“暂缓”“暂不”表达的都是“暂时停战”的意思。美国贸易代表莱特希泽甚至强硬地表示,“除非中国对其经济做出真正的结构性改变,否则华盛顿可能仍会诉诸于关税以及其他工具,包括投资限制和出口规定。”6月初,美国商务部长罗斯到中国继续推进谈判。由此可见,虽然中美达成了一定的“共识”,但是中美贸易摩擦并未完全结束。

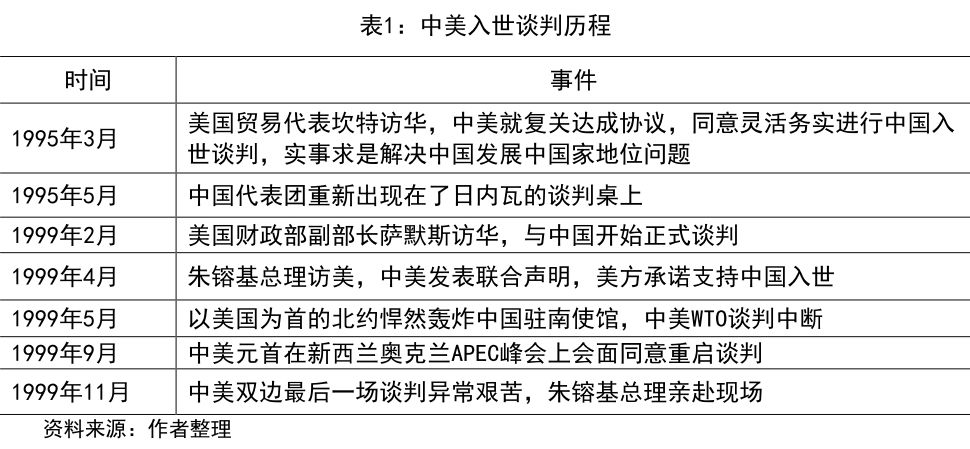

回顾中美入世谈判历程可知,接下来的中美贸易谈判也将是艰难曲折的。从1986年开始到2001年,中国经过了15年的艰辛历程,才完成了从复关到入世的谈判,其中中美之间有着多年的较量(表1)。1995年,中美开始就中国入世进行谈判;1999年5月,北约悍然轰炸中国驻南联盟大使馆后,中美入世谈判一度停止,当年9月中美重启入世谈判,11月最终完成谈判。与中国一样,美国也认为这一谈判非常艰难,时任美国商务部长斯伯林称,“世界上最伟大的谈判结束了”。

既然中美贸易战是与“打仗”相类比的表述,我们可以从来自《朝鲜停战协定》的隐喻来看中美贸易摩擦。在中美贸易摩擦酝酿发酵的过程中,朝鲜半岛形势正在发生迅速变化,其中朝鲜的一个重要诉求就是签订和平协定,因为从严格意义上说,朝鲜战争还没有结束。1953年,中国、朝鲜与以美国为首的联合国军签订了停战协定,暂时停止战争。谈判签署这一协定前后经历了两年时间,在这一过程中双方边打边谈、边谈边打,而在签署停战协定之后,朝鲜半岛陷入了长期对峙、摩擦不断。类似的特征可能在接下来的中美贸易谈判中也会存在。

通过比较中美对近期双边贸易磋商的表述,结合对中美入世谈判的回顾以及来自《朝鲜停战协定》的隐喻,可以得出以下判断:当前中美贸易摩擦尚未结束,而中美经贸磋商仍会继续。由于中美经济你中有我、我中有你,双方利益紧密相联,未来贸易摩擦和斗争难以避免,但保持斗而不破仍是大概率事件。

二、思想与实务:理解贸易离不开利益与实力视角

美国是新自由主义的大本营,拥有最好的自由贸易理论学者,但是自由贸易理论并未带来自由贸易实践。美国对农业进行巨额补贴,对高科技产品实行出口管制,征收保护性关税。继之前的钢铝232调查之后,近期美国又要对汽车开展232调查。这样看来,理论和实践出现了明显不一致的现象。

周小川在今年5月17日《经济研究》复刊40周年论坛上指出,“最近看来,连贸易理论都受到了颠覆性的挑战”。其中一个突出的表现在于,自由贸易理论是一回事,但是实务并未按照理论逻辑来展开。在近些年贸易体制、贸易协议的演变过程中,贸易保护主义抬头,贸易摩擦和争端增多,贸易区域主义盛行。而按照自由贸易理论,全球成为一个统一的自由贸易体系是最优的,但是现在多边贸易体制甚至有一点难以维系,出现了非常多的争端和摩擦。更多的区域性或者双边的贸易协定在实施、在谈判。比如,欧盟本来准备和东盟签订FTA,但是没有谈成,欧盟只好跟各个国家一一来谈,与自由贸易理论的预期有所不同。

众多双边或区域贸易协定错综交织,纠缠在一块儿,形成了所谓的“意大利面碗”现象。贾格迪什·巴格沃蒂曾对此做过研究,认为这是贸易体制中的“白蚁”,会“蛀蚀自由贸易”。基于这一观点,他并不看好亚太自贸区前景,认为“倘若亚太经合组织能建成一个区域性自由贸易协定而不是说空话的场所,那真可谓是天方夜谭。”这对传统的自由贸易理论也提出了挑战。

在理解中美贸易战时,只靠传统贸易理论是不够的,还必须考虑政治因素,必须考虑真实世界贸易的政治经济学和国际政治经济学。为什么美国今年年初开始对钢铝产品加征关税?其中一个很重要的原因就是,今年11月美国要进行中期选举,特朗普要考虑保护自己的选票。共和党的“票仓”多在中南部地区,比如能源大州德克萨斯州,大豆主产州爱荷华州。5月19日中美联合声明提到中国要扩大自美进口能源和农产品,是对特朗普的选票基本盘的有力保障。从政治或利益集团角度看贸易,利益集团的利益有交叉也有差异,比如制造业、钢铁等进口竞争集团与能源、农业等出口促进集团的利益存在矛盾。特朗普需对此进行权衡和协调,加征关税符合进口竞争集团的利益,而谈判促进出口符合出口促进集团的利益。因此,通过政治视角才能对中美贸易摩擦看得更清楚。

除了利益集团的视角之外,在国际贸易问题中还应当看到实力因素。二战之后,英美之间在布雷顿森林谈判战后国际经济体系时,英国的凯恩斯虽然很有前瞻性地提出了国际货币Bancor的方案,但后来国际经济秩序还是按照美国的设想来构建,因为美国是世界上最强大的国家。不管是在贸易还是货币等国际问题上,美国都拥有最大的话语权。这对中国的启示就是,加快发展还是当前我国的首要任务,同时要基于利益和实力,坚持反对保护主义,维护多边贸易体制。

三、历史与未来:中美均应正视“修昔底德情景”

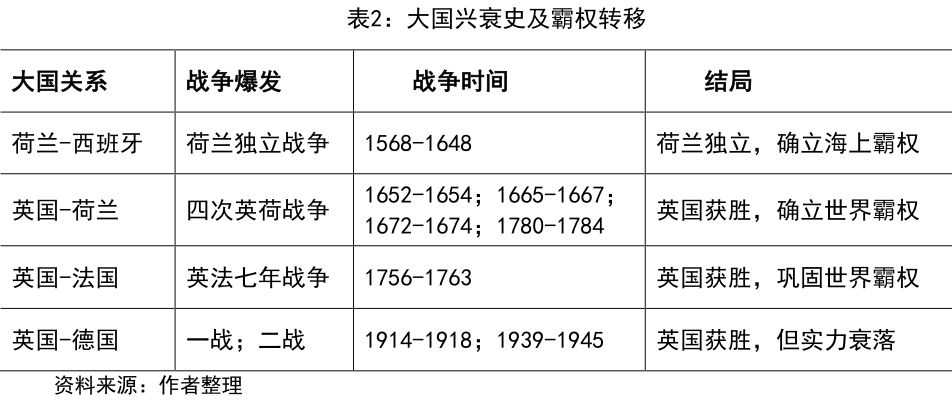

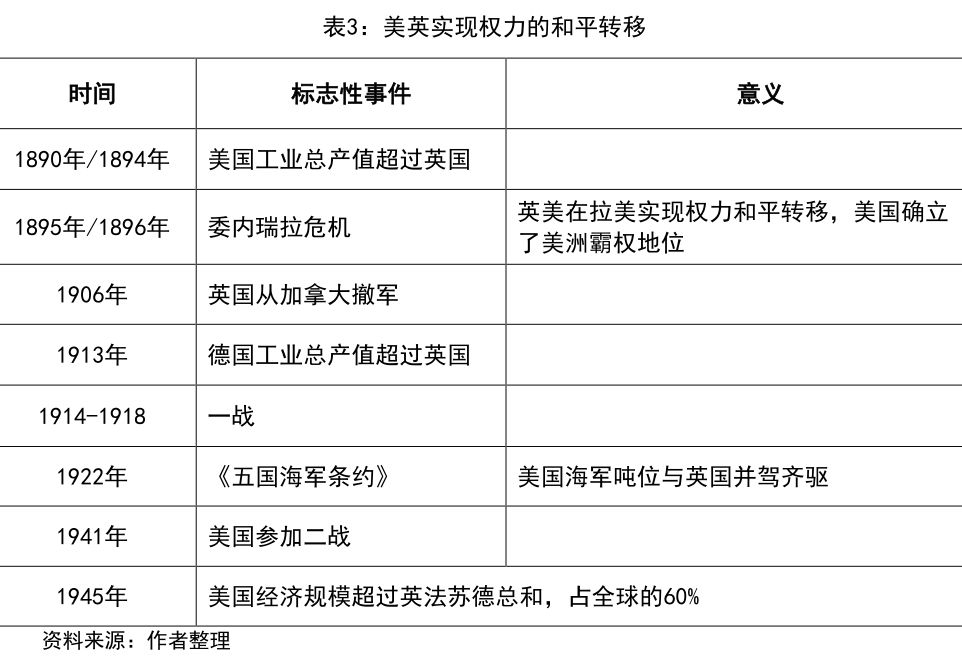

在讨论了中美贸易摩擦的现实和理论之后,还应从更宏大的视角、从历史和未来的角度作进一步分析。中美贸易是中美关系的压舱石,而最近在讨论中美关系时,人们常听到一个热词“修昔底德陷阱”。这是古希腊历史学家修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》中讲到的,即新兴大国必然会挑战守成大国的地位,二者必有一战。这一悲剧在后来的西方世界不断重演,比如荷兰挑战西班牙,英国挑战荷兰,法国、德国挑战英国,都是以战争的方式来解决,霸权在这个过程中实现了转移,或者挑战霸权的一方落败(表2)。但我们也看到有两个例外,一是美国和苏联没有爆发战争,但是二战之后一直冷战,最终苏联被拖垮、崩溃解体,美国成为唯一的超级大国。二是美国和英国实现了权力的和平转移。在美国独立战争和1812年英美战争后,美国经济、军事逐步崛起,但美英两国并未因争夺霸权而发生战争(表3)。很重要的一个原因在于,在美国崛起的过程中,德国也在欧洲崛起,经济体量超过英国,直接挑战英国的霸权,最终引爆了一战、二战。在二战结束时,美国的强大实力在全世界无可匹敌,而英国早已衰落,两国权力最终实现了和平转移。

那么,怎么看现在的中美关系?习近平总书记指出,世界上本无“修昔底德陷阱”,但大国之间一再发生战略误判,就可能自己给自己造成“修昔底德陷阱”。金灿荣教授甚至认为,中美已经处于修昔底德陷阱当中。对此,中国提出了跨越这一陷阱的一个构想,就是要建设中美新型大国关系。但是,这在很大程度上只是中国的主张或愿望,要在中美之间达成共识还有较大难度。从美国近些年实行的“重返亚洲”“印太战略”可见一斑。

通过回顾大国关系史和大国兴衰史可知,中国在日益走近世界舞台中央的过程中,仍将遭遇守成大国更多的抵制和遏制。但中美两国都需正视当前面临的“修昔底德情景”,即中国崛起是历史大势,中美关系是双方共同的难题。未来十年,中美关系将进入关键期,中国的应对战略可简单表述为“把敌人搞得少少的,把朋友搞得多多的。”比如,在应对中美贸易战时,就应联合那些主张自由贸易的国家,一起反对美国的保护主义,共同维护多边贸易体系。

四、中国经济仍将持续发展壮大

未来,中美贸易仍会遭遇波折,但总体上仍将持续发展。尽管中国综合实力不断增强,但国际秩序稳定符合中国利益。在对外交往中,中国将争取妥善处理分歧,争取有利的发展环境。对于未来中国经济向何处去,主要有五大判断:

一是中国将更加坚定不移的实施国家重大战略。通过这一轮中美贸易摩擦特别是“中兴事件”,中国更清楚地看到了在关键核心技术上被卡脖子的后果。这给予我们的启示就是,创新发展战略、“中国制造2025”这条路走对了,是必须坚持要走的路,必须更加坚定不移的实施下去。不走这条路的话,社会主义现代化、中国民族伟大复兴中国梦将难以实现。当然,这一战略的成功有赖于科技、投资等体制机制的改革,要鼓励创新创业,加大科研投入,加快科研成果转化。

二是中国将不断完善社会主义市场经济体制。在入世谈判时,中国不断争取发展中国家地位;现在在WTO框架内,中国在争取市场经济地位,但美国、欧盟、日本还都不承认。未来,中国需要在理论和制度上有更多建树。一是在市场经济理论上要继续创新,特别是论证社会主义市场经济也是一种市场经济模式。德国前财政部长朔伊布勒曾反复提及威廉·勒普克的《走出供给和需求》,这本书讲的就是社会市场经济,即德国特色的市场经济,而不是英美自由市场经济。二是在制度上全面深化改革,真正使市场在资源配置中发挥决定性作用,让中国的制度优势充分体现和发挥。要建立贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念的体制机制,发挥国家发展规划的战略导向作用,更有效地开展宏观调控,维护经济稳定和经济安全。此外,要建设讲法治的市场经济。

三是中国将拥有世界上最大的市场,建成更加开放的经济体系。未来两三年内,中国消费品零售规模将超过美国,成为世界上最大的消费市场。随着中等收入群体的不断成长,中国将从全世界购买越来越多的商品和服务,仅未来五年就将进口8万多亿美元商品,其中从“一带一路”沿线进口2万多亿美元商品。从美国扩大进口能源和农产品,或许是一件好事,既实现了市场多元化,也有利于满足国内消费者需求。未来,市场广阔也将成为中国发展和国际竞争的一大优势。

四是中国经济将持续稳定发展,跃居世界第一大经济体。根据《中国银行2018年经济金融展望报告》的预测,2035年中国GDP将达到35万亿美元(2016年价格),将居于世界第一。如果考虑价格和汇率变化,中国在2030年之前就可能超过美国,成为世界经济第一大国。中国实力增强是美国提出“重返亚洲”“印太战略”的重要原因,毕竟2016年中国经济总量就已经超过排在世界第三、四、五位的日本、德国和英国的总和,而未来中国各方面的实力都会更加强大、赶超美国。

五是中国将跨越中等收入陷阱,迈入高收入国家行列。世界银行确定的高收入国家标准是人均GDP12736多美元,中国现在是八千多美元,离高收入国家标准还有一定的距离。未来十年,中国有望逐步超过墨西哥、巴西、俄罗斯、土耳其、阿根廷现在的人均GDP水平,迈入高收入国家行列。经过更长时间的努力,到本世纪中叶,中国有望达到中等发达国家发展水平。与发展水平相适应,届时中国也将拥有更高的文明水平、世界上最好的大学,生态环境也将大幅改善。

(资料来源:本文是作者在5月26日“宏观经济与金融市场沙龙”发言的整理稿,已经作者审定)