本文作者:狐狸君肖璟

授权转载自微信公众号:解题者(ID:

fantastic_fox

),未经许可,请勿转载。

晚上好,我是

Taka。

近期 Taka 和进化论的小伙伴都在进行内部培训,所以发文频率会稍微降低一些,有什么想要看,想要问的都可以在文章末尾留言,Taka 每一条都会认真看。

期待一下培训归来,新的重构自己吧!

但是今天还是邀请了一个朋友

肖璟(公众号ID:fantastic_fox),

来跟你们分享一些关于人际关系,朋友交往背后的

犀利逻辑

。

因为 Taka 自己是个挺慢热的人,每次认识新的人总会经过一系列复杂的心理过程。也许,这篇文章可以帮到同样慢热的你们。

为什么有的人就是自来熟?

为什么有的人就是自来熟?

相信你身边一定有特别自来熟的人,可以很快地和所有人打成一片。就算跟 TA 刚认识没多久,你也会有种 TA 已经是你多年好友的错觉。

当然,也有另一类人特别慢热,一开始比较有距离感。不过认识一段时间后, TA 也可以跟你熟络起来。

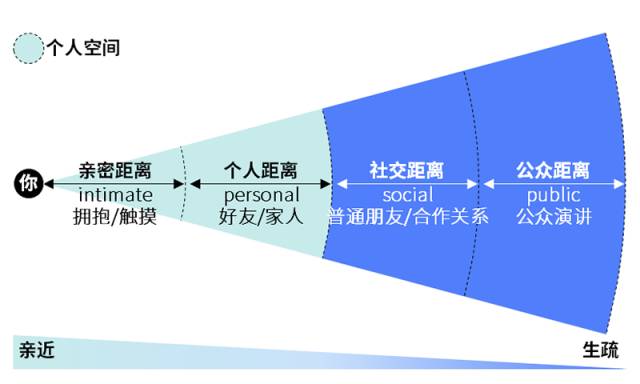

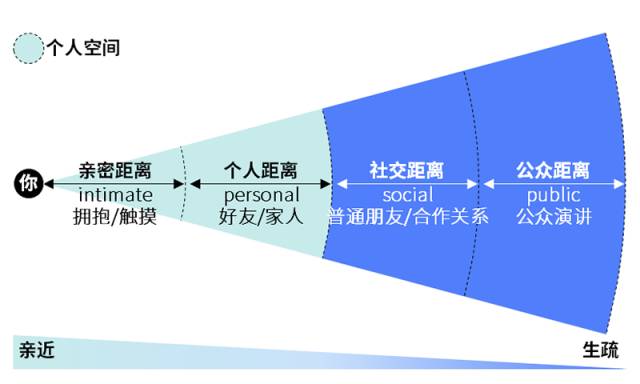

这两类人的人际距离(interpersonal distances)有所不同,所以他们选择的与新朋友相处的方式也略有不同。人际距离指的是你与其他人的相对距离,既有物理位置层面(physical)也有心理层面(emotional),你可以把它粗略地理解为「距离感」。

而

人际距离通常是分层的。

上图是一般的人际距离的分层,一般我们把

亲密距离(intimate distance)和个人距离(personal distance)以内的空间

统称为

个人空间

(personal space,浅蓝色的区域)。

自来熟的人个人空间会更宽广一些,所以他们的朋友圈可以容下更多的人。

而

慢热的人往往个人空间的范围比较窄

,身边的人要挤进去需要更多的付出,因而在一开始交往时会比较有距离感。

这个也不难理解,比如慢热的 A 的个人空间宽度是1,自来熟的 B 是2,当 A 在 B 的个人空间内时,B 觉得 A 已经是比较亲密的朋友了,而 A 可能觉得 B 还是外人。

顺带一提,

关系的转化一般是由外向内慢慢加深的,但有时候也会反过来。

我们常说「不要和好朋友做生意」,其实是因为你既把好友放在个人空间里头,却同时将其推到社交距离的范围内。

这是因为不同关系往往会有利益冲突:比如朋友间应该互帮互助,但生意伙伴之间却要锱铢必较才有钱赚。

老生常谈的「不要招好朋友当自己下属」、「夫妻档生意容易黄」都是一样的道理。

好友 Y 是一家创业公司的老板,他常说:「跟员工做朋友是件不大容易的事,等哪天你要裁员时你和他们的感情也就走到了尽头。」他和员工只保持纯粹的上下级关系,不交心(但这不代表不关怀员工)。

这种做法虽不见得是最理想的,但其动机就是希望保持关系的纯粹,尽可能让两个人之间只保留一种关系,进而减少复杂关系带来的冲突。

这种心态也会让人有距离感。

拉近人际距离的两种路径

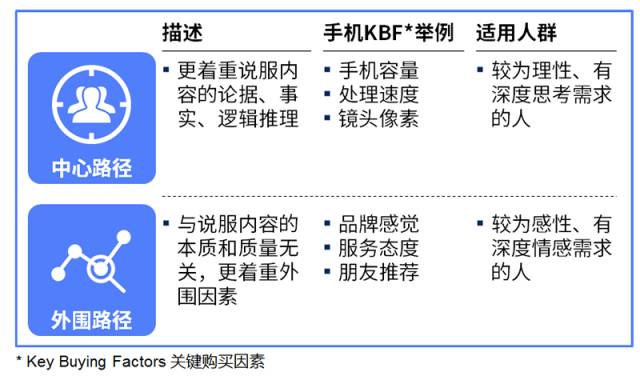

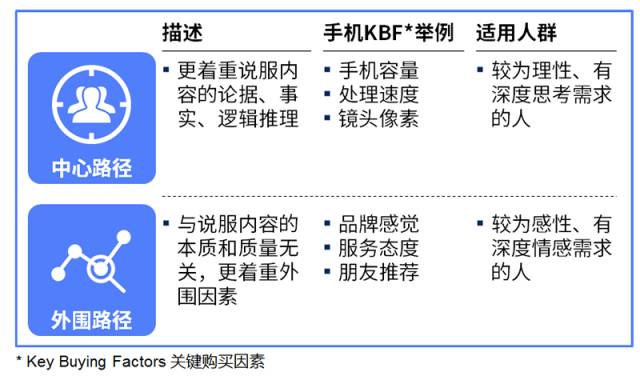

拉近两人之间的人际距离,本质上其实是说服对方把自己拉进其个人空间。而

说服

(persuasion)往往有两种路径——

中心路径

(central route)和

外围路径

(peripheral route)。

先说说中心路径,你所要做的就是

展示你自身价值

,让对方觉得你有价值、可以满足对方的需求,对方就会主动把你纳入 TA 的个人空间。

但这个急不来,因为你展示的不是技能价值,而是

情感价值

——展示技能价值的你只能被对方拉进社交距离(未来可以跟你合作),而不会把你纳入个人空间(未来可以跟你交心)。

而情感价值需要一些深刻的经历才能体现。我们常说的「四大铁」可以作为一个参考,但这种经历是可遇不可求、没法急于求成的。

所以我们不妨考虑一下外围路径的方式——

如何快速拉近和新朋友间的人际距离?

如何快速拉近和新朋友间的人际距离?

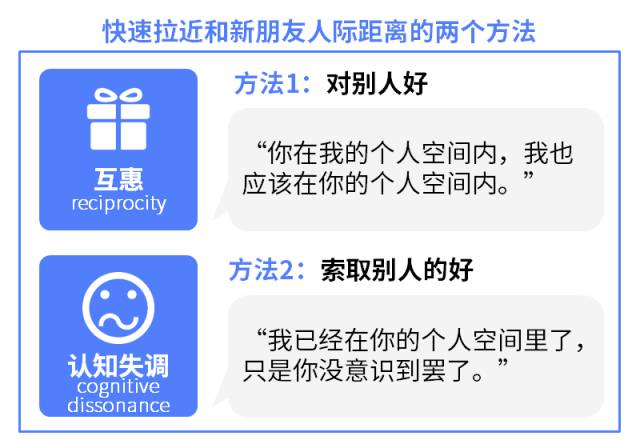

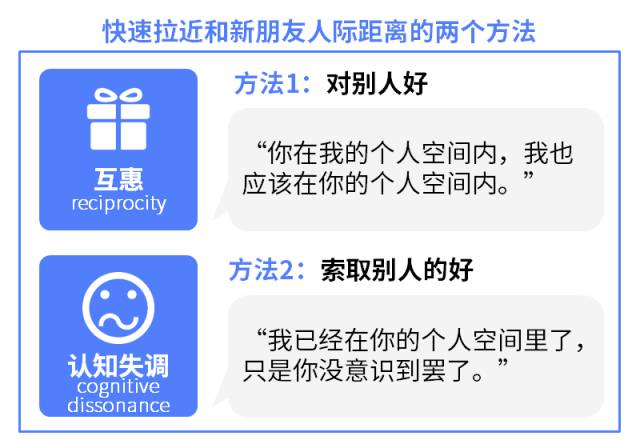

通过外围路径要快速进入别人的个人空间一般有两个办法:

▍

方法一:互惠(reciprocity)

在社会心理学里头,互惠(港译「回馈」)是一种社会规则:别人对我们好,我们往往倾向于用同样的方式去回馈。换句话,就是孔子说的

「以德报德」。

互惠的动机,往往或因为希望得到喜爱(希望你会继续喜欢我),或因为礼貌(希望维持关系平衡),或因为希望得到持续的回报(希望未来你还会持续对我好)。往往这三个动机会掺杂着同时出现。

举个日常应用的例子,你要探听别人对于某些私密问题的心里话,比如「你做过最疯狂的事情是什么?」往往你只要说出你自己的答案,对方往往也会无保留地回答(当然 TA 会选择一个程度相当的答案)。

TBBT 里头有一集,Sheldon 和

Penny 做了一个「36道题坠入爱河」的爱情产生实验,也是这个原理——

这个实验最早由心理学家 Arthur Aron 进行,一间实验室,两个陌生人,45分钟共同答完36道题,然后他们就会相爱。(有兴趣的人可以在后台回复关键词

「36」

即可看到

)

所以用这个方式去进入别人的个人空间很简单:

先把别人纳入你的个人空间,对他们好,像对其他密友一样对他们好。

▍

方法二:认知失调(cognitive dissonance)

认知失调指的是,一个人的脑子里头,同时有两个矛盾的想法,导致 TA 心理上产生不适。

比如一个正在减肥的吃货忽然看到了一块 TA 最喜欢的巧克力蛋糕,这时候TA的脑海里会有两个声音——

-

声音1:

「我很想吃巧克力蛋糕。」

-

声音2:

「吃了巧克力蛋糕会打断我的减肥计划。」

这两个声音的冲突会让 TA 很痛苦,并做出一些态度上的变化。

大学的心理学老师曾给我们讲过一个经典的应用案例:

如果你想快速和一个普通朋友拉近距离,你可以尝试做的是——在大家面前跟他借他最喜欢的东西,比如一张绝版 CD。因为是当着大家面,他往往不会拒绝。

这时候,他心里会有两个冲突的声音:

这时候,他会开始尝试说服自己:「其实我和他之间的关系已经很亲密了。」

用这个方式去进入别人的个人空间,简而言之就是,不把自己当外人,索取对方对你的好,而且是超越普通朋友的好。

稍微总结一下:

等等,迅速拉近距离一定是好事吗?

等等,迅速拉近距离一定是好事吗?

答案是不一定。上述两种方式有各自的风险。

▍

方法一

让你对别人好,把别人纳入你的个人空间

。但是,如果你对所有人都一样的好,你的个人空间也显得不那么珍贵了。毕竟物以稀为贵嘛。人际距离如果缺乏分层,会让人觉得你八面玲珑,不够真诚。

▍

方法二

是不把自己当外人,索取对方对自己的好

。风险也是显而易见的——

撇开你的索取有可能被拒绝不说,这种认知失调其实一共会有4种结果,说服自己「我和他之间的关系已经很亲密」只是其中一种。

这4种结果是:

-

改变认知1:「我和他之间的关系已经很亲密了」(理想中的结局);

-

改变认知2:「 CD没那么重要」;

-

改变认知间的联系:「谁说最喜欢的 CD 不能借给普通朋友的?」;

-

增加额外的认知:「虽然很少人会把最喜欢的绝版 CD 借给普通朋友,但是我更大度」。

如果是另外3种结果,往往你会被人吐槽「太不把自己当外人」、「臭不要脸」,甚至变成咪蒙「致贱人」抨击的对象。

那更好的方案是?

那更好的方案是?

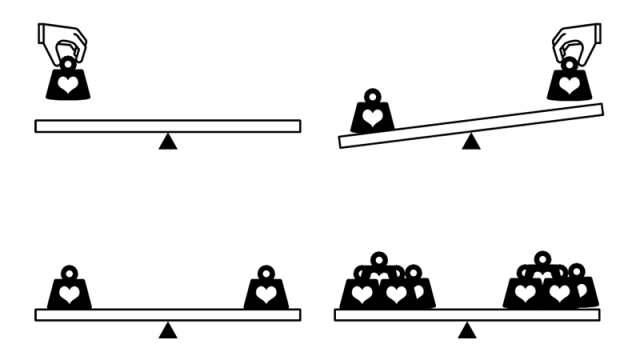

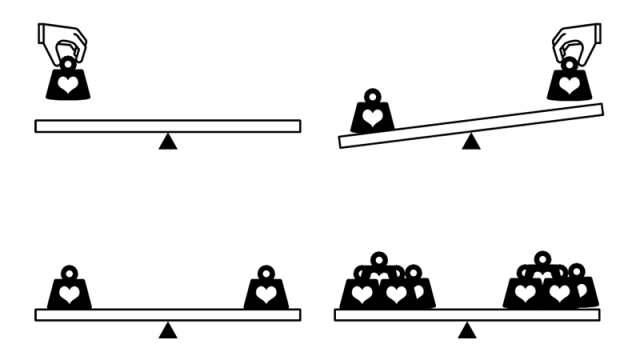

维持、经营一段关系、感情,上述的「捷径」可能可以作为一个很好的开端,不过情感始终是需要通过

「中心路径」

的时间沉淀的。

「保持渐进式的动态平衡」

或许是最好的状态。

就像上面这张图,你先付出一点,往关系天平上加一个小砝码,对方为了平衡,很大概率也会往天平上加一个小砝码。

这样

双方的共同经历越来越多,对对方的情感价值越来越彰显

,