本文由蓝橡树综合编辑整理,转载须获得授权。如果您喜欢蓝橡树的文章,请记得要把我们“设为星标”哦!

........................................

蓝橡树教育日历 2020年 正式发售

扫描下方二维码抢购

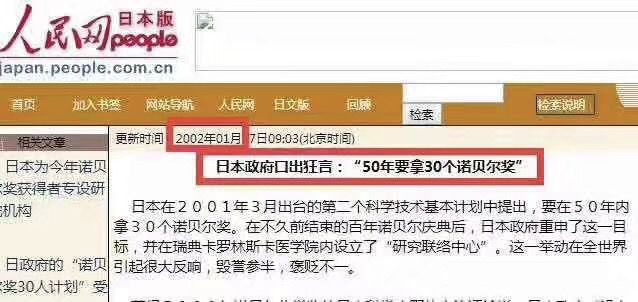

2001年,日本提出了一个十分“豪气”的科技计划——要在未来50年内拿到30个诺贝尔奖。

此言一出,果不其然地被嘲笑了。笑的人还不是别人,正是当年刚拿到诺贝尔化学奖的野依良治,他不留情面地表示这个计划“很傻”,毕竟在此前的100年里,日本总共也才出了9位诺奖得主。

野依良治

如今,19年过去,日本以每年斩获一个诺贝尔奖的速度稳步前进着,在不到一半的时间里,获奖人数却已高达19人。这样看来,当年这个目标非但不傻,反而十分保守了。也不知此时的野依良治作何感想。

近年来,日本拿诺贝尔奖的人数呈“井喷”状并非没有缘由。其中不可忽略的原因之一,即整个国家对教育的重视——

比如世界上各个国家通用的钞票上,大都印有人物头像,且几乎都是政治家唱独台戏。比如,美元上是开国之父华盛顿、富兰克林,英镑上是女王伊丽莎白二世、大元帅威灵顿,人民币是毛爷爷……

日本却不同,钞票上印的是各界精英代表。

一千日元钞票上是日本著名生物学家野口英世,1928年在非洲研究黄热病时感染病毒离世。

五千日元钞票上的人物是日本著名女作家樋口一叶,是当时妇女社会角色变化的先驱,也是日本钞票史上的第一位出现在正面的女性肖像人物。

一万日元上的人物是日本近代教育之父福泽谕吉,他是日本明治时代最有影响力的思想家和教育家,曾经深深地影响了明治维新运动。

旧版一千日元上印着大作家夏目漱石。

......

毫无疑问,这些人物都对日本乃至世界做出了伟大贡献。他们有的引入外来文化,为日本注入新鲜血液,如福泽谕吉,有的不仅热心传播外来文化,还进一步把日本文化推向世界,让世界了解日本,如夏目漱石。

将这些人物印在钞票上,印在国民每天都在数次进行的日常活动里,也就是在潜移默化中影响日本民众:应以福泽渝吉、樋口一叶、野口英世这样的学者为骄傲,他们应得到全社会的尊重。

与此同时,它传达出的信息是:并非只有政要才值得纪念和尊敬,那些通过个人努力推进祖国发展的人,才更值得效仿。这便鼓舞了更多有志之士投身于国家的各个领域,尤其是教育、文化和科技,而非局限于商界和政界。

将学者的肖像印在日元上,正体现了日本对教育和科学的极端重视。

大自然是最好的科学启蒙

“一个人在幼年时通过接触大自然,萌生出天真的探究兴趣和欲望,这是非常重要的科学启蒙教育。”2016年度诺贝尔生理学或医学奖得主大隅良典说。

在大隅良典看来,让小孩子们爱上自然、爱上科学,对世界抱有宝贵的好奇心,是一切的起点。他在总结自己的探索经历时说过一段话:

“小时候,夏天喜欢在小河里捞鱼、捕萤火虫、采集昆虫,手持网子在野外一走就是一天。采野芹菜、野草莓、杨梅,感受自然的四季变迁。抬头看见满天的星星可以很容易辨认出星座。”

而当时的他想都没有想过,后来他会成为自然科学专业的分子生物学的研究者。

无独有偶。2008年诺贝尔化学奖获得者下村修,在谈及自己为何走上科学之路时曾说:“我做研究不是为了应用或其他任何利益,只是想弄明白童年时见到的水母为什么会发光。”应该说,对大自然和周围世界保持一颗好奇心,是引领诺贝尔奖获得者走进科研世界的直接原因。

而日本的学校教育,尤其重视让儿童亲近自然。

很多幼儿园和中小学会结合地理条件,因地制宜地保留当地的自然特色。比如前段时间大火的《他乡的童年》,里面介绍了日本东京的一个幼儿园——藤幼儿园。

这个学校被设计成双层椭圆结构,下层是教室,上层屋顶是一个环形游乐场,孩子可以大屋顶上尽情奔跑,像不像一个巨大的甜甜圈?

设计之初,现场有三棵大树,若保留大树就增加了建筑设计的难度。学校最终决定保留,“如果把树砍掉,小朋友就没有东西转圈玩。我们将大树作为建筑的一部分进行设计,让大树从建筑中穿出。”

一棵树从地下贯穿教室,一直长到屋顶外面

为了鼓励孩子攀爬和探索自然的本能, 树的周围拉上了网。也就是这么个简单的网,让孩子们乐趣无穷,他们非常喜欢往这个网里钻......

有时候,一棵树的网可以兜住40个小孩

不仅如此,从小学一年级开始,日本的学校每年都会组织学生进行“远足”活动。

孩子们走进森林

给大树做个诊断,听它身体里的声音

小朋友甚至可以在烂泥里尽情打滚,老师也会欣然加入

此外,小朋友还会跟着老师一起栽种蔬菜,体验一番小农民的乐趣。

一到丰收的季节,就收获满满。

有番茄、茄子、苦瓜...

孩子们不仅能吃上自已种的健康蔬果,还感受到了粮食的来之不易。

除了植物,还有各种各样的小动物和小朋友生活在一起。

孩子们可以跟小动物们玩儿,给它们喂食,和它们聊天

城市的很多父母希望孩子生活在一个更干净安全的环境里,并以此剥夺了孩子自由探索的各种尝试。但日本的教育者相信:科学研究需要感性和直觉,而培养这种感性和直觉的最佳时期正是玩得满身是泥的幼年时代。

大自然里的体验是一切的原点。

“穷国难以长出科技树”

观察日本斩获诺奖的情况,可以发现一个规律:最近20年来,日本拿诺奖的成果大都是在上世纪七八十年代取得的。而这些获奖者,当时大都在四十五岁左右。

比如今年拿奖的吉野彰,他获奖的关键性成果“第一个可商用的锂离子电池”,在1985年发现,当年他38岁;

吉野彰

去年获奖的免疫学家本庶佑,其获奖的关键性成果与癌症有关,在1992年发现,当年他50岁;

本庶佑

2016年日本的诺奖者大隅良典,关键性成果“细胞自噬机制”也是在1990年左右发现,当时他不到50岁;

大隅良典

再看看另外的十几位获奖者,做出关键性成果的年代、年龄,也大多如此。

为什么会这样?在我看来,最根本的原因就在于经济。

科技发展永远是与经济发展紧密联系在一起的,你很难看到一个穷国长出显眼的科技树。

80年代的日本,经济已经高速增长了二十多年,国民收入倍增,教育科研经费大幅增加,教育水平大幅提升,全社会提出了各种教育科研计划,社会活力前所未有的活跃。

在这种极其优越的环境里,那些出生于三四十年代的孩子,在五六十年代接受到了高质量的教育,在七八十年代逐渐成长起来,顺水推舟地扛起了大梁。

而且在科研这件事上,尤其是像化学、生物、工程、医学这些侧重于应用的科学领域,若没有资金的扶持,很难做出关键性突破。

比如2015年的日本诺奖得主,物理学家梶田隆章在“中微子”领域做出的关键性成果,就离不开超级神冈探测器——探测器建于1991年,耗资约104亿日元(约6.3亿人民币)。业界普遍认为,如果没有这台领先世界的仪器,梶田想要作出诺奖级研究几乎是不可能的。

超级神冈探测器(Super-Kamiokande)是日本建造的大型中微子探测器,最初目标是探测质子衰变,也能够探测太阳、地球大气和超新星爆发产生的中微子

也就是说,国家经济实力的强大,为科学家的个人发展奠定了坚实基础,并成为不可缺少的必要条件。

在科研投入的比重上,日本比美国还要高。日本科研经费约占国内生产总值的