△ 点击购买

独家首发|一版一印《韩柳文研究法校注》《左传撷华》毛边套装

(限量100套)

近代古文名家林纾评点二种,带你领略中国古文之美

阐绝代奇思,如数家珍, 授赏鉴之钤键

发文宗妙笔,金针度人, 示写作之通衢

曾由“帝师”陈宝琛进呈清逊帝溥仪,作为古文入门读本

林纾(1852—1924),字琴南,号畏庐,别署冷红生,福建闽县(今福州市)人。林纾曾借助他人口述,翻译过《茶花女遗事》等二百四十六种外国小说,风行海内,洛阳纸贵。然而在近代文化史上,他作为古文家的贡献,同样值得高度重视。

△ 林纾古文造诣颇深,却又翻译过200余种西方小说,可是令人啧啧称奇的是,他却不懂外文

林纾本人古文造诣很深,任教北京大学时,“大抵崇魏晋者,称太炎为大师;而取唐宋,则推林纾为宗盟”(钱基博《林纾的古文》)。面对新文化运动的挑战,他奋起应战,力延古文命脉于不坠。虽然他的呼吁在当时并未取得实效,但其阐扬古文精神艺术的诸多努力,在今天仍颇具启发意义。

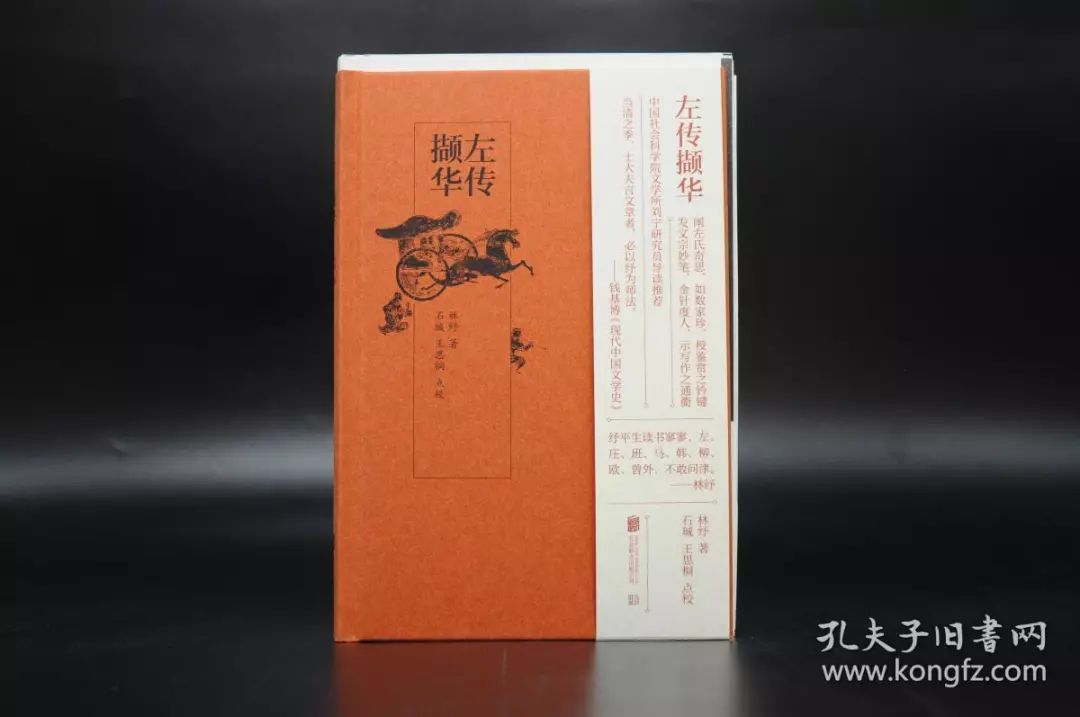

这部《左传撷华》就是林纾探索古文渊奥的重要著作。

《左传撷华》初版于1921年由商务印书馆印行。此时林纾已从北京大学去职,在家闲居,靠著书卖画为生。他在1913年曾于商务印书馆出版《左孟庄骚精华录》,其中收录《左传》文三十二篇,逐篇评诠,极受读者欢迎。离开大学讲台后,他在这三十二篇的基础上,进一步扩充修订,撰集了这部《左传撷华》,全书共两卷,选文八十三篇。

林纾在此书自序中说:“仆恒对学子言,天下文章,能变化陆离不可方物者,只有三家:一左、一马、一韩而已。”对《左传》和韩柳文,林纾尤为倾注心力,其《左传撷华》和《韩柳文研究法》两部古文选评著作精深独到、广受关注。比较而言,两书皆继承桐城文法而加以丰富变化,《韩柳文研究法》注重体察文章法度中的灵动变化,而《左传撷华》则颇多对意境性情的精妙体会。

《左传撷华•自序》云:“以行文论,《左氏》之文,万世古文之祖也。”这并非林纾一家之论。自南宋以来,伴随着古文之学的兴起与发展,《左传》的文章艺术越来越受到关注,涌现了许多《左传》评点之作。南宋吕祖谦有《左氏博议》,明人穆文熙有《左传鸿裁》《左传钞评》,清人金圣叹有批点《左传》的《左传释》,另外其影响甚巨的《天下才子必读书》中,也选有《左传》四十八篇。

然而,在清代桐城派兴起之前,《左传》虽然受到重视,但在古文的苑囿中,尚未赢得备受尊崇的地位,是桐城派令《左传》绝类离伦。“桐城三祖”之一的方苞认为“左氏精于义法,非汉唐作者所能望”,其所撰《左传义法》讲论精密,对桐城后学产生了重大的影响。刘声木《桐城文学渊源撰述考》著录清代桐城学者《左传》著述,有二十一种之多。

林纾与桐城派吴汝纶、马其昶、姚永概交游甚密,这些人是桐城派在清末民初的代表人物。林纾对《左传》的高度关注,延续了桐城的传统。

为什么桐城派古文家如此推重《左传》?桐城古文是南宋以来古文之学的继承与发展,古文之学一向十分推重“叙事”。例如明代唐宋派古文家,就很重视叙事,茅坤所注重的“风神”,就与叙事极有关系。《左传》叙事广大精微,宏纤毕举,是叙事的高格,自然会受到古文家的关注。方苞论《左传》义法,也着眼《左传》之为记事之文的特点。然而单论叙事,尚不足以突出《左传》的价值,是桐城派对“雅洁”的推重,令《左传》迥出众作。

林纾与桐城派过从甚密,本人亦是桐城大家。

方苞论文倡“雅洁”。所谓“雅洁”,就是为文以儒家伦理之道为本,追求雅正,语言也不能芜杂枝蔓。方苞标举古文“义法”,而“雅洁”是“义法”的重要内涵。从精神上讲,《左传》比《史记》更符合雅正的标准,《史记》的思想颇为驳杂,朱熹认为“迁之学,也说仁义,也说诈力,也用权谋,也用功利”(《朱子语类》卷第一百二十二);钱大昕认为《史记》“博采兼收,未免杂而不醇”(《潜研堂文集》卷二十四)。

《左传》的思想虽然也颇为丰富,但其中“重礼”的倾向是十分鲜明的,即使两军交战,对立的双方还要保持基本的尊卑之礼;战胜方的将领对失败一方的国君还要执臣子礼。这让《左传》叙事带有彬彬守礼的雍容之风。从语言和取材上看,《左传》不像《史记》那样纵横恣肆。这些都让《左传》叙事更为内敛,从另一个意义上讲,于朴素中求得丰富的回味,是对叙事艺术更高的要求。这是桐城派古文家追求的“雅洁”之美,而《左传》正是“雅洁”而含蕴无穷的文章典范。

林纾对桐城“雅洁”之义有很深的体会和认同,他说“天下文章,务衷于正轨”(《与姚叔节书》)。他自己的古文也是严谨端正,没有芜辞杂语。他对章太炎的文章深表不满,认为后者“以捃扯为能,以鋀饤为富”“剽窃汉人余唾”(同上),其中所折射的,正是对桐城雅洁之旨的推重。有这样的古文追求,倾心《左传》也就很可理解了。

林纾摆脱了照搬经学眼光看古文的简单化之处,一直被认为是十三经之一的《左传》被赋予了崭新的评析视角

然而,林纾之注目于《左传》,虽然继承了桐城传统,但他解析《左传》文章之深入,则远远超出了桐城前辈。他在很大程度上摆脱了照搬经学眼光看古文的简单化之处。桐城初祖方苞的《左传义法》,其评点方式,深受《春秋》义法的影响。桐城文家评点《左传》,多循方氏轨辙。

林纾虽尊《左传》为经,但评点其文,则不再戴经学这副眼镜,甚至他说历史上论左氏之文者,可能很多都不过是把经学眼镜虚晃一下而已,例如北宋古文大家苏洵之所以作《春秋集解》,“余则私意苏氏必先醉其文,而后始托为解经之说以自高其位置”(《左传撷华•序》)。如此评说苏辙是否准确估置不论,但由醉其文而论其文,无疑是林纾评点《左传》的夫子自道。

在摆脱经学眼光的同时,林纾也很大程度上淡化了明清评点中的八股气。受科举时文的影响,明清古文评点经常采用讲论八股文的方法,方苞即编有《钦定四书文》,对八股文法很有体会,即使是像金圣叹评文,也多受时文影响。这种风气,在林纾的古文评点中,明显地削弱了。

林纾所以有如此的论文眼光,和他对方苞“义法”说的突破极有关系。方苞认为“义即《易》之所谓‘言有物’也,法即《易》之所谓‘言有序’也”;“义以为经而法纬之,然后为成体之文”(《又书货殖传后》)。对“义法”的根本精神,林纾是明确继承的,但他从“性情”和“意境”两端,丰富和推进了“义法”的内涵。

悟入古文妙境,寻绎文章无法之法

所谓“义”,是“道”在文章中的体现,而林纾认为,这个“义”要融会为一种作家内在的精神人格,形成丰富的精神性情,这种“性情”是文章的根本。他在《文微》之《通则》中明揭此义,以为论文总纲—“文章为性情之华”“性情端,斯出辞气重厚”。方苞所论“义法”之“法”,是作文之法,是文章的形式和作法。

林纾没有将“法”泥定为具体的起承点画,而是从“意境”的角度加以阐发。在其著名的《春觉斋论文》中,他标举为文“应知八则”,皆文法纲领,首揭者即为“意境”,提出“文章唯能立意,方能造境。境者,意中之境也”,“不能造境,安有体制到恰好地位”。在林纾看来,义法之法,即是“意中之境”。“境”的形成当然要综合多种因素,而其所以形成之本又在于“意”。

这就为悟入古文妙境,寻绎文章无法之法,打开更丰富的空间。“桐城三祖”中的刘大櫆和姚鼐,从推重音调和艺术风格的角度来丰富对文法的认识,而林纾对文法的讨论角度,则综合了这些传统而更为丰富灵活。

《左传撷华》正是体现林纾独特古文眼光的重要著作。书中所选的八十三篇,每篇之诠评,皆有独特的着眼点,千变万化,实难有成法定规之归纳,而贯穿其间的,则是体会文章之性情,细察行文之意境。诠评中经常出现的,是对文章制局的观察,例如《楚武王侵随》:“此篇制局极紧。前半竖一‘张’字,正面决策,对面料敌,均就‘张’字着想,无句无意不是‘张’字作用。下半竖一‘惧’字,与‘张’字反对,见得张则必败,惧则获全。”又论《晋侯使大子申生伐东山皋落氏》“制局最奇,有起无结”。所谓“制局”,就是确立文章之结构,而此结构,又是“意中之境”。