摘

要:

目的

研究紫花地丁

Viola yedoensis

全草的化学成分。

方法

采用硅胶、

ODS

、

Sephadex LH-20

凝胶和半制备型高效液相等柱色谱方法进行分离纯化,通过理化性质结合

NMR

、

MS

等谱学数据分析鉴定化合物结构。

结果

从紫花地丁

95%

乙醇提取物中分离得到

21

个化合物,分别鉴定为秦皮乙素

-6-

O

-β-

D

-

呋喃芹糖基

-(1→2)-β-

D

-

吡喃葡萄糖苷(

1

)、吲哚

-3-

甲酸乙酯(

2

)、脱氢地芰普内酯(

3

)、滨蒿内酯(

4

)、蒲公英苦素(

5

)、水杨苷(

6

)、丁香苷(

7

)、

4-

羟基

-4-[3′-(β-

D

-

葡萄糖基

)

亚丁基

]-3,5,5-

三甲基

-2-

环己烯

-1-

醇(

8

)、柑橘苷

A

(

9

)、

(7

S

,8

R

)-

二氢去氢二松柏醇

-9-

O

-β-

D

-

吡喃葡萄糖苷(

10

)、山柰素

-3-

O

-α-

L

-(4-

O

-

乙酰基

)

鼠李糖基

-7-

O

-α-

L

-

鼠李糖苷(

11

)、山柰酚

-7-

O

-α-

L

-

鼠李糖苷(

12

)、山柰酚

-3-

O

-α-

L

-

鼠李糖苷(

13

)、山柰酚

-3-

O

-α-

L

-

鼠李糖基

-7-

O

-α-

L

-

鼠李糖苷(

14

)、山柰酚

-3-

O

-β-

D

-

葡萄糖苷(

15

)、芹菜素(

16

)、

(

+

)-

异地芰普内酯(

17

)、尿苷(

18

)、腺苷(

19

)、

6-

羟基

-

香豆素

-7-

O

-α-

L

-

鼠李糖基

-(1→6)-

O

-β-

D

-

葡萄糖苷(

20

)、

(7

S

,8

R

)-

二氢去氢二松柏醇

-4-

O

-β-

D

-

吡喃葡萄糖苷(

21

)。

结论

化合物

1

为新化合物,命名为紫丁葡芹苷,

2

为新天然产物,

5

~

11

和

18

为首次从堇菜属中分离得到,

12

和

21

为首次从紫花地丁中分离得到。

紫花地丁

Viola yedoensis

Makino

为堇菜科堇菜属植物,是一种多年生草本植物,具有清热解毒、凉血消肿的功效,主要用于治疗疔疮肿毒、痈疽发背、丹毒、毒蛇咬伤等症状

[1]

。其用药历史悠久,始载于《千金方》。现代药理研究表明,紫花地丁具有抗炎、抗氧化、抗病毒、抗菌、抗肿瘤、抗凝血等作用

[2-4]

。目前,已从该植物中发现香豆素、黄酮、木脂素、萜类、甾体、生物碱等类化学成分

[5-9]

。但关于紫花地丁活性成分的研究报道还较少,为进一步丰富紫花地丁的化学结构类型,完善其物质基础,探寻活性较好的化合物,本实验对紫花地丁全草

95%

乙醇水提取物的化学成分进行系统研究,从中分离得到

21

个化合物,分别鉴定为秦皮乙素

- 6-

O

-β-

D

-

呋喃芹糖基

-(1→2)-β-

D

-

吡喃葡萄糖苷

[aesculetin-6-

O

-β-

D

-apiofuranosyl-(1→2)-β-

D

-gluco-pyranoside

,

1

]

、吲哚

-3-

甲酸乙酯(

ethyl indole-

3- carboxylate

,

2

)、脱氢地芰普内酯(

dehydrololiolide

,

3

)、滨蒿内酯(

scoparone

,

4

)、蒲公英苦素(

taraxacin

,

5

)、水杨苷(

salicin

,

6

)、丁香苷(

syringin

,

7

)、

4-

羟基

-4-[3′-(β-

D

-

葡萄糖基

)

亚丁基

]-3,5,5-

三甲基

-2-

环己烯

-1-

醇(

(

E

)-4-hydroxy-4-[3′-(β-

D

-glucopyra-nosyloxy)butylidene]-3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-l- one

,

8

)、柑橘苷

A

(

citroside A

,

9

)、

(7

S

,8

R

)-

二氢

去氢松柏醇

-9-

O

-β-

D

-

吡喃葡萄糖苷

[(7

S

,8

R

)-dihydro-

de

hydrodiconiferyl alcohol-9-

O

-β-

D

-glucopyranoside

,

10

]

、山柰素

-3-

O

-α-

L

-(4-

O

-

乙酰基

)

鼠李糖基

-7-

O

-α-

L

-

鼠李糖苷

[kaempferol-3-

O

-α-

L

-(4-

O

-acetyl) rhamno-

pyranoside-7-

O

-α-

L

-rhamnopyranoside

,

11

]

、山柰酚

-

7-

O

-α-

L

-

鼠李糖苷(

kaempferol-7-

O

-α-

L

-rhamno- pyranoside

,

12

)、山柰酚

-3-

O

-α-

L

-

鼠李糖苷(

kaempferol-3-

O

-α-

L

-rhamnopyranoside

,

13

)、山柰酚

-3-

O

-α-

L

-

鼠李糖基

-7-

O

-α-

L

-

鼠李糖苷(

kaempferitrin

,

14

)、山柰酚

-3-

O

-β-

D

-

葡萄糖苷(

kaempferol 3-

O

-β-

D

-glucopyranoside

,

15

)、芹菜素

(

apigenin

,

16

)、

(

+

)-

异地芰普内酯

[(

+

)- isololiolide

,

17

]

、尿苷(

uridine

,

18

)、腺苷(

β-adenosine

,

19

)、

6-

羟基

-

香豆素

-7-

O

-α-

L

-

鼠李糖基

-(1→6)-

O

-β-

D

-

葡萄糖苷

[6-hydroxy

coumarin-7-

O

-α-

L

-rhamnosyl- (1→6)-

O

-β-

D

-glucoside

,

20

]

、

(7

S

,8

R

)-

二氢去氢松柏醇

-4-

O

-β-

D

-

吡喃葡萄糖苷

[(7

S

,8

R

)-dihydrodehydro-diconiferyl alcohol 4-

O

-β-

D

-glucopyranoside

,

21

]

。其中,化合物

1

为新化合物,

2

为新天然产物,

5

~

11

和

18

为首次从堇菜属中分离得到,

12

和

20

为首次从该植物中分离得到。

1

仪器与材料

UltiMate 3000

型高效液相色谱仪(美国

Thermo Fisher

公司),

LC-20AR

型制备液相色谱仪(日本

Shimadzu

公司),

Avance 600

型核磁共振仪(瑞士

Bruker

公司,

TMS

内标),

X500 QTOF

型高分辨质谱仪(美国

AB Sciex

公司)。柱色谱硅胶(

60

~

100

、

300

~

400

,目青岛海洋化工厂),柱色谱硅胶(

200

~

300

目,北京伊诺凯有限公司),薄层色谱硅胶预制板(烟台市化学工业研究所),

LH-20

型羟丙基葡聚糖凝胶(

Sephadex LH-20

,

40

~

63 μm

,德国

Merck

公司),

ODS

柱色谱填料(

ODS-A-HG

,

50 μm

,

YMC

公司)。实验所用色谱甲醇为美国

Tedia

公司,其他提取分离试剂均为分析纯(天津市富宇精细化工有限公司)。

紫花地丁全草于

2018

年

3

月采购于湖北聚瑞中药饮片有限公司,原产地为河南省平顶山市,经山东中医药大学王厚伟副教授鉴定为堇菜科植物紫花地丁

V. yedoensis

Makino

的干燥全草。

2

提取与分离

取紫花地丁干燥全草

5 kg

,用

95%

乙醇水回流提取

3

次,每次

2 h

,提取液合并后滤过,将滤液减压浓缩得总浸膏

600 g

。总浸膏经硅胶柱色谱(

60

~

100

目)分离,以石油醚、二氯甲烷、二氯甲烷

-

甲醇(

50

∶

1

)、二氯甲烷

-

甲醇(

10

∶

1

)、二氯甲烷

-

甲醇(

5

∶

1

)、二氯甲烷

-

甲醇(

2

∶

1

)、甲醇作为流动相梯度洗脱,共得到

7

个流分

Fr. A

~

G

。

Fr. B

经硅胶柱色谱(

200

~

300

目)分离,以石油醚

-

二氯甲烷

-

甲醇(

100

∶

0

∶

0

、

20

∶

1

∶

0

、

10

∶

1

∶

0

、

5

∶

1

∶

0

、

2

∶

1

∶

0

、

1

∶

1

∶

0

、

0

∶

100

∶

0

、

0

∶

10

∶

1

、

0

∶

2

∶

1

、

0

∶

0

∶

100

)梯度洗脱,得到

7

个组分

Fr. B-1

~

B-7

。

Fr. B-2

经

Sephadex LH-20

柱色谱分离,得到

4

个组分

Fr. B-2-1

~

B-2-4

。

Fr. B-2-3

经

Sephadex LH-20

和

ODS

柱色谱分离,得到

9

个组分

Fr. B-2-3-1

~

B-2-3-9

。

Fr. B-2-3-1

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

30

∶

70

)洗脱,得到化合物

3

(

t

R

=

65 min

,

14.8 mg

)。

Fr. B-2-3-2

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

35

∶

75

)洗脱,得到化合物

4

(

t

R

=

75 min

,

1.9 mg

)。

Fr. B-2-3-5

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

50

∶

50

)洗脱,得到化合物

5

(

t

R

=

65 min

,

5.6 mg

)。

Fr. B-2-4

经

300

~

400

目硅胶柱色谱分离,再经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

60

∶

40

)洗脱,得到化合物

2

(

t

R

=

49 min

,

1.7 mg

)。

Fr. B-7

经硅胶柱色谱(

300

~

400

目)分离,以二氯甲烷

-

甲醇(

100

∶

0

、

100

∶

1

、

50

∶

1

、

20

∶

1

、

10

∶

1

、

5

∶

1

、

2

∶

1

、

0

∶

100

)梯度洗脱,经薄层色谱(

TLC

)分析合并洗脱液,得到

15

个组分

Fr. B-7-1

~

B-7-15

。

Fr. B-7-5

经

Sephadex LH-20

和

ODS

柱色谱分离,再经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

29

∶

71

)洗脱,得到化合物

17

(

t

R

=

37 min

,

22.7 mg

)。

Fr. C

经

200

~

300

目硅胶柱色谱分离,以二氯甲烷

-

甲醇(

100

∶

0

、

500

∶

1

、

50

∶

1

、

20

∶

1

、

10

∶

1

、

5

∶

1

、

2

∶

1

、

0

∶

100

)梯度洗脱,得到

9

个组分

Fr. C-1

~

C-9

。

Fr. C-2

经

Sephadex LH-20

柱色谱以及半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

60

∶

40

)洗脱,得到化合物

16

(

t

R

=

50 min

,

7.8 mg

)。

Fr. D

经硅胶柱色谱(

200

~

300

目)分离,以二氯甲烷

-

甲醇(

50

∶

1

、

20

∶

1

、

10

∶

1

、

7

∶

1

、

5

∶

1

、

1

∶

1

、

0

∶

100

)梯度洗脱,得到

9

个组分

Fr. D-1

~

D-9

。

Fr. D-7

经

Sephadex LH-20

和

ODS

柱色谱分离,得到

15

个组分

Fr. D-7-1

~

D-7-15

。

Fr. D-7-2

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

10

∶

90

)洗脱,得到化合物

19

(

t

R

=

70 min

,

34.4 mg

)和

6

(

t

R

=

90 min

,

15.8 mg

)。

Fr. D-7-3

经半制备型

HPLC

分

离,以甲醇

-

水(

20

∶

80

)洗脱,得到化合物

7

(

t

R

=

60 min

,

6.8 mg

)。

Fr. D-7-5

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

30

∶

70

)洗脱,得到化合物

8

(

t

R

=

47 min

,

6.0 mg

)和

9

(

t

R

=

50 min

,

15.2 mg

)。

Fr. D-7-7

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

37

∶

63

)洗脱,得到化合物

10

(

t

R

=

71 min

,

2.9 mg

)。

Fr. D-7-9

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

40

∶

60

)洗脱,得到化合物

15

(

t

R

=

100 min

,

2.8 mg

)。

Fr. D-7-10

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

48

∶

52

)洗脱,

得到化合物

13

(

t

R

=

56 min

,

5.0 mg

)。

Fr. D-7-13

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

50

∶

50

)洗脱,得到化合物

11

(

t

R

=

60 min

,

11.2 mg

)。

Fr. D-7

经

Sephadex LH-20

柱色谱和反复

ODS

柱色谱分离,最后经

Sephadex LH-20

柱色谱纯化,得到化合物

14

(

18.5 mg

)。

Fr. E

经

200

~

300

目硅胶柱色谱分离,以二氯甲烷

-

甲醇(

100

∶

0

、

100

∶

1

、

50

∶

1

、

20

∶

1

、

10

∶

1

、

5

∶

1

、

2

∶

1

、

1

∶

1

、

0

∶

100

)梯度洗脱,得到

8

个组分

Fr. E-1

~

E-8

。

Fr. E-3

经

Sephadex LH-20

柱色谱分离,重结晶纯化得到化合物

12

(

22.9 mg

)。

Fr. E-5

经

Sephadex LH-20

和

ODS

柱色谱分离,得到

12

个组分

Fr. E-5-1

~

E-5-12

。

Fr. E-5-2

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

9

∶

91

)洗脱,得到化合物

18

(

t

R

=

23 min

,

13.4 mg

)。

Fr. E-5-4

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

20

∶

80

)洗脱,得到化合物

20

(

t

R

=

59 min

,

7.7 mg

)。

Fr. E-5-5

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

20

∶

80

)洗脱,得到化合物

1

(

t

R

=

77 min

,

8.9 mg

)。

Fr. E-5-8

经半制备型

HPLC

分离,以甲醇

-

水(

35

∶

65

)洗脱,得到化合物

21

(

t

R

=

46 min

,

6.5 mg

)。

3

结构鉴定

化合物

1

:白色粉末;

[α]

20D

−76.5

(

c

0.1

,

MeOH

);

(cm

−

1

)

: 3405, 2537, 2400, 1667, 1560,1503, 1263

;

HR-ESI-MS

的准分子离子峰为

m

/

z

495.111 2 [M

+

Na]

+

(计算值为

495.111 5

),确定分子式为

C

20

H

24

O

13

,不饱和度为

9

。

IR

提示该化合物含有羰基(

1667 cm

−

1

)和羟基(

3405 cm

−

1

)基团。

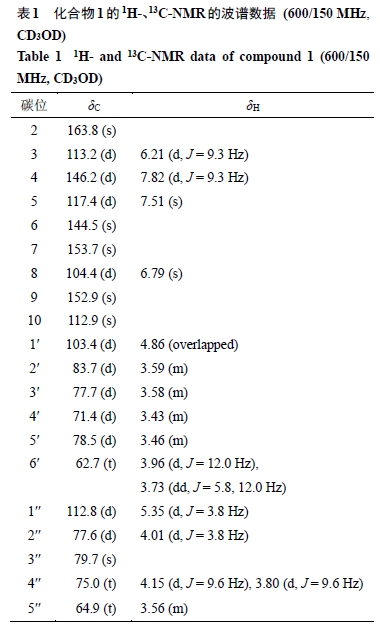

13

C-NMR

谱(表

1

)中共显示

20

个碳信号,其中

9

个归属为香豆素骨架,其余

11

个碳信号分别归属为

1

个五碳糖和

1

个六碳糖片段。

1

H-NMR

谱中显示了

1

个

β

构型的葡萄糖基质子信号

δ

H

4.86

,但因与水峰重合,无法获得偶合信息;通过

HSQC

和

DEPT

谱图发现

H-1′ (

δ

H

4.86)

与

C-1′ (

δ

C

103.4)

相关,确定为葡萄糖基端基质子信号。

1

H-NMR

谱中还给出了

1

个芹糖基端基质子信号

δ

H

5.35 (1H, d,

J

= 3.8 Hz, H-1′′)

。在

NMR

谱中,

δ

H

7.82 (1H, d,

J

= 9.3 Hz,H-4), 6.21 (1H, d,

J

= 9.3 Hz, H-3)

与

δ

C

163.8, 146.2,113.2

,提示有

α-

吡喃酮片段;

NMR

谱还显示

2

个单峰芳香质子信号

δ

H

7.51 (1H, s, H-5), 6.79 (1H, s, H-8)

,结合

δ

C

153.6, 152.9,144.5, 117.4, 112.9

和

104.4

提示苯环上含

2

个对位氢,综合以上信息,推测存在

6,7-

二氧取代香豆素结构片断。

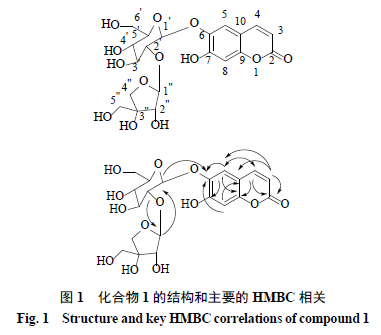

HMBC

谱(图

1

)中,

H-3 (

δ

H

6.21)

与

C-2 (

δ

C

163.8), C-5 (

δ

C

117.4), C-10 (

δ

C

112.9)

相关,

H-4 (

δ

H

7.82)

与

C-2 (

δ

C

163.8), C-5 (

δ

C

117.4),C-9 (

δ

C

152.9)

相关,

H-5 (

δ

H

7.51)

与

C-4 (

δ

C

146.2), C-6 (

δ

C

144.5),C-7 (

δ

C

153.7), C-9 (

δ

C

152.9)

相关,

H-8 (

δ

H

6.79)

与

C-6 (

δ

C

144.5), C-10 (

δ

C

112.9)

相关,进一步证明了

6,7-

二取代香豆素片段的存在。与已知化合物秦皮乙素

-

6-

O

-β-

D

-

呋喃芹糖基

-(1→6)-β-

D

-

吡喃葡萄糖苷相比

[10]

,结构相似,都含有葡萄糖和芹糖,不同之处在于糖的连接位置,化合物

1

中的芹糖基连接于葡萄糖基的

2

位碳上。在

HMBC

谱上,葡萄糖基

H-1′

与

C-6 (

δ

C

144.5)

相关,进一步证明葡萄糖基

C-1′

与香豆素

C-6

位相连;芹糖基

H-1′′

与

C-2′ (

δ

C

83.7)

相关,葡萄糖基

H-2′

与

C-1′′ (

δ

C

112.8)

相关,可以确认芹糖基

C-1′′

与葡萄糖基的

C-2′

位相连。综上所述,鉴定化合物

1

的结构为秦皮乙素

-6-

O

-β-

D

-

呋喃芹糖基

-(1→2)-β-

D

-

吡喃葡萄糖苷,为

1

个新化合物,命名为紫丁葡芹苷。核磁数据见表

1

。

化合物

2

:白色固体。

ESI-MS

m

/

z

: 190.08 [M

+

H]

+

,212.06 [M

+

Na]

+

。

1

H-NMR (600 MHz, CDCl

3

)

δ

: 8.58 (1H, s, NH), 8.19

~

8.15 (1H, m, H-2), 7.91 (1H, d,

J

= 3.0 Hz, H-4), 7.41

~

7.39 (1H, m, H-7), 7.26

~

7.25 (2H, m, H-5, 6), 4.38 (2H, q,

J

= 7.1 Hz, H-9), 1.41 (3H, t,

J

= 7.1 Hz, H-10)

;

13

C-NMR (150 MHz, CDCl

3

)

δ

: 165.5 (C-8), 136.3 (C-7a), 131.1(C-2), 126.0 (C-3a), 123.4 (C-6), 122.2 (C-4), 121.8 (C-5), 111.7 (C-7), 109.4(C-3), 60.0 (C-9), 14.8 (C-10)

。经

SciFinder

检索,化合物

2

在文献中通过合成得到

[11]

,因此其作为

1

个天然产物首次从植物中分离得到,是新的天然产物,结构鉴定为吲哚

-3-

甲酸乙酯。

化合物

3

:黄色油状物。

ESI-MS

m

/

z

: 195.10 [M

+

H]

+

,217.08 [M

+

Na]

+

。

1

H-NMR (600 MHz, CDCl

3

)

δ

: 5.89 (1H, s, H-7), 2.92 (1H, dd,

J

= 13.6, 1.8 Hz, H-4a), 2.64 (1H, d,

J

= 13.6 Hz, H-2a), 2.44 (1H, dd,

J

=14.3, 1.9 Hz, H-4b), 2.39 (1H, d,

J

=14.3 Hz, H-2b), 1.55 (3H, s, H-11), 1.39 (3H, s, H-9), 1.26 (3H, s, H-10)

;

13

C-NMR (150 MHz, CDCl

3

)

δ

: 204.7 (C-3), 178.5 (C-8), 170.9(C-6), 114.7 (C-7), 86.3 (C-5), 54.2 (C-4), 53.8 (C-2), 36.0 (C-1), 29.9(C-11), 26.9 (C-9), 26.2 (C-10)

。以上数据与文献报道一致

[12]

,故鉴定化合物

3

为脱氢地芰普内酯。

化合物

4

:无色针状结晶(甲醇)。

ESI-MS

m

/

z

: 207.06 [M

+

H]

+

,229.04 [M

+

Na]

+

。

1

H-NMR (600 MHz, CDCl

3

)

δ

: 7.60 (1H, d,

J

= 9.4 Hz, H-4), 6.83 (1H, s, H-5), 6.82 (1H, s, H-8), 6.26 (1H,d,

J

= 9.4 Hz, H-3), 3.93 (3H, s, 6-OCH

3

), 3.90 (3H, s, 7-OCH

3

)

;

13

C-NMR (150 MHz, CDCl

3

)

δ

: 161.6 (C-2), 153.1 (C-7), 150.2(C-9), 146.6 (C-6), 143.5 (C-4), 113.8 (C-3), 111.6 (C-10), 108.2 (C-5), 100.2(C-8), 56.6 (6-OCH

3

), 56.6 (7-OCH

3

)

。以上数据与文献报道一致

[13]

,故鉴定化合物

4

为滨蒿内酯。

化合物

5

:黄色粉末。

ESI-MS

m

/

z

: 243.09 [M

+

H]

+

,265.08 [M

+

Na]

+

。

1

H-NMR (600 MHz, CDCl

3

)

δ

: 6.50 (1H, s, H-6), 6.25 (1H, s,H-3), 5.06 (1H, dd,

J

= 12.7, 3.3 Hz, H-8), 2.96 (1H, dd,

J

= 16.8, 3.3 Hz, H-9a), 2.77 (1H, dd,

J

= 16.8, 12.7 Hz, H-9b), 2.50 (3H, s,H-14), 2.24 (3H, s, H-15), 1.99 (3H, s, H-13)

;

13

C-NMR (150 MHz, CDCl

3

)

δ

: 194.4 (C-2), 173.7 (C-12), 161.7(C-5), 154.9 (C-7), 147.6 (C-10), 144.0 (C-4), 134.5 (C-3), 128.6 (C-1), 124.5(C-11), 111.3 (C-6), 77.2 (C-8), 41.5 (C-9), 22.3 (C-14), 14.4 (C-15), 9.1(C-13)

。以上数据与文献报道一致

[14]

,故鉴定化合物

5

为蒲公英苦素。

化合物

6

:黄色结晶(甲醇)。

ESI-MS

m

/

z

: 309.09 [M

+

Na]

+

。

1

H-NMR (600 MHz, CD

3

OD)

δ

: 7.35 (1H, dd,

J

= 7.5, 1.5 Hz, H-6), 7.29 (1H, dt,

J

= 7.5, 1.5 Hz, H-4), 7.20 (1H, d,

J

= 7.5 Hz, H-3), 7.06 (1H, dt,

J

= 7.5, 0.9 Hz, H-5), 4.93 (1H, d,

J

= 7.4 Hz , H-1′), 4.76 (1H, d,

J

=12.9 Hz, H-7b), 4.60 (1H, d,

J

= 12.9Hz, H-7a), 3.90 (1H, dd,

J

= 12.2,2.1 Hz, H-6′b), 3.72 (1H, dd,

J

=12.2, 5.4 Hz, H-6′a), 3.56

~

3.42 (4H, m, H-2′

~

5′)

;

13

C-NMR (150 MHz, CD

3

OD)

δ

: 156.9 (C-2), 131.9 (C-1), 130.3(C-6), 130.2 (C-4), 124.0 (C-5), 117.0 (C-3), 103.0 (C-1′), 78.1 (C-3′), 77.7(C-5′), 74.9 (C-2′), 71.3 (C-4′), 62.4 (C-6′), 60.9 (C-7)

。以上数据与文献报道一致

[15]

,故鉴定化合物

6

为水杨苷。

化合物

7

:白色结晶(甲醇)。

ESI-MS

m

/

z

: 395.13 [M

+

Na]

+

。

1

H-NMR (600 MHz, CD

3

OD)

δ

: 6.77 (2H, s, H-3, 5), 6.56 (1H, d,

J

= 15.8 Hz, H-7), 6.35 (1H, dt,

J

=15.8, 5.6 Hz, H-8), 4.89 (1H, d,

J

=7.7 Hz, H-1), 4.24 (2H, dd,

J

= 5.6,1.4 Hz, H-9), 3.87 (6H, s, 2

×

OCH

3

), 3.80 (1H, dd,

J

= 12.0, 2.4 Hz, H-6′b), 3.68 (1H, dd,

J

= 12.0, 5.2 Hz, H-6′a), 3.21

~

3.50 (4H, m, H-2′

~

5′)

;

13

C-NMR (150 MHz, CD

3

OD)

δ

: 154.5 (C-2, 6), 136.0 (C-1), 135.4(C-4), 131.4 (C-7), 130.2 (C-8), 105.6 (C-1′), 105.5 (C-3, 5), 78.5 (C-3′),78.0 (C-5′), 75.9 (C-2′), 71.5 (C-4′), 63.7 (C-9), 62.7 (C-6′), 57.2 (2

×

OCH

3

)

。以上数据与文献报道一致

[16]

,故鉴定化合物

7

为丁香苷。

化合物

8

:黄色油状物。

ESI-MS

m

/

z

: 387.18 [M

+

H]

+

,409.16 [M

+

Na]

+

。

1

H-NMR (600 MHz, CD

3

OD)

δ

: 5.86 (3H, m, H-2, 7, 8), 4.42 (1H,m, H-9), 4.34 (1H, d,

J

= 7.8 Hz, H-1′),3.85 (1H, dd,

J

= 11.7, 1.9 Hz, H-6′a),3.62 (1H, dd,

J

= 11.7, 5.5 Hz, H-6′b),3.23

~

3.35 (3H, m, H-3′

~

5′), 3.17 (1H, m, H-2′), 2.52 (1H,d,

J

= 17.0 Hz, H-6b), 2.15 (1H, d,

J

= 16.9 Hz, H-6a), 1.92 (3H, s, H-13),1.29 (3H, d,

J

= 6.4 Hz, H-10), 1.04(6H, d,

J

= 3.7 Hz, H-11, 12)

;

13

C-NMR (150 MHz, CD

3

OD)

δ

: 201.3 (C-1), 167.4 (C-3), 135.4(C-8), 131.7 (C-7), 127.3 (C-2), 102.9 (C-1′), 80.2 (C-4), 78.3 (C-5′), 78.2(C-3′), 77.4 (C-9), 75.4 (C-4′), 71.8 (C-2′), 63.0 (C-6′), 50.8 (C-6), 42.6(C-5), 24.8 (C-12), 23.6 (C-11), 21.3 (C-10), 19.7 (C-13)

。以上数据与文献报道一致

[17]

,故鉴定化合物

8

为

4-

羟基

- 4-[3′-(

β-

D

-

葡萄糖基

)

亚丁基

]-3,5,5-

三甲基

-2-

环己烯

-1-

醇。

化合物

9

:黄色油状物。

ESI-MS

m

/

z

: 409.16 [M

+

Na]

+

。

1

H-NMR (600 MHz, CD

3

OD)

δ

: 5.89 (1H, s, H-8), 4.52 (1H, d,

J

= 7.8 Hz, H-1′), 4.32 (1H, m, H-3),2.20 (3H, s, H-10), 1.47 (3H, s, H-12), 1.38 (3H, s, H-13), 1.16 (3H, s, H-11)

;

13

C-NMR (150 MHz, CD

3

OD)

δ

: 213.1 (C-7), 200.9 (C-9), 119.2(C-6), 101.5 (C-8), 98.8 (C-1′), 78.9 (C-5), 78.7 (C-3′), 77.9 (C-5′), 75.4(C-2′), 71.8 (C-4′), 63.9 (C-3), 63.0 (C-6′), 50.0 (C-2), 48.2 (C-4), 37.2(C-1), 32.7 (C-11), 30.2 (C-13), 26.8 (C-10), 26.8 (C-12)

。以上数据与文献报道一致

[18]

,故鉴定化合物

9

为柑橘苷

A

。

化合物

10

:黄色油状物;

[α]

20D

−34.2°

(

c

0.1

,

MeOH

)。

ESI-MS

m

/

z

: 545.14 [M

+

Na]

+

。

1

H-NMR (600 MHz, CD

3

OD)

δ

: 6.99 (1H, d,

J

= 1.7 Hz, H-2), 6.87 (1H, dd,

J

= 8.1, 1.7 Hz , H-6), 6.78 (1H, s, H-2′), 6.76 (1H, d,

J

= 8.1 Hz, H-5), 6.73 (1H, s, H-6′),5.60 (1H, d,

J

= 6.2 Hz, H-7), 4.35(1H, d,

J

= 7.8 Hz, H-1′′), 4.21 (1H,dd,

J

= 9.7, 5.5 Hz, H-9a), 3.87 (1H,m, H-9b), 3.86 (3H, s, 3′-OMe), 3.82 (3H, s, 3-OMe), 3.75 (1H, t,

J

= 8.8 Hz, H-6′′a), 3.65 (2H, m, H-8,6′′b), 3.57 (2H, t,

J

= 6.5 Hz, H-9′),3.35 (1H, m, H-5′′), 3.28 (2H, m, H-3′′, 4′′), 3.23 (1H, m, H-2′′), 2.62 (2H,t,

J

= 7.6 Hz, H-7′), 1.81 (2H, m,H-8′)

;

13

C-NMR (150 MHz, CD

3

OD)

δ

: 149.2 (C-3), 147.6 (C-4), 147.5(C-4′), 145.4 (C-3′), 137.1 (C-1′), 134.9 (C-1), 129.8 (C-5′), 119.9 (C-6),118.4 (C-2′), 116.2 (C-5), 114.3 (C-6′), 110.8 (C-2), 104.7 (C-1′′), 89.1(C-7), 78.4 (C-3′′), 78.2 (C-5′′), 75.3 (C-2′′), 72.6 (C-9), 71.8 (C-4′′), 63.0(C-6′′), 62.4 (C-9′), 56.9 (3′-OMe), 56.6 (3-OMe), 53.4 (C-8), 36.0 (C-8′),33.0 (C-7′)

。以上数据与文献报道一致

[19]

,故鉴定化合物

10

为

(7

S

,8

R

)-

二氢去氢二松柏醇

-9-

O

-β-

D

-

吡喃葡萄糖苷。

化合物