点击

金融行业网

,金融大拿、业内人士都在这里

今日微信号力荐

理财头条

licaitt

(长按红色字复制)

今日微信号力荐

理财头条

licaitt

(长按红色字复制)

作者:叶伟强(财新传媒原副主编、《中国改革》原执行主编)

来源:巨会读( juhuidu) 已获授权

原题:房价之谜

导读:房价,一道难解的谜题,万众关注的焦点。它牵动人们的神经,左右人们的思想,影响人们的行动。

历次房地产调控真是出乎一般人的理解,越涨越调,越调越涨,每次调控也总少不了抑制供给这味主药,以至于每次调控之后,房价总是先抑后扬,继而“报复性反弹”,剧情十几年不变,政策令人各种看不懂。

对调控寄予不切实际的期望,实质是对房价调控逻辑的巨大误解。

粗略一点说,房地产调控的首要目标不是在调控房价,而是在预防崩盘;

调控的关键点,其实都是在尽量挤泡沫,把多余的资金驱逐出房地产市场。

眼下,我们又处在调控周期。

本文深度拆解政府、土地和房价的三角关系,预判房价的未来走向,此文不可不读。

一想到房市,我就陷入到一种浑身瘫软的状态,根本没有心思想房事。

这句够俗却也够到位的自我调侃在网上传为经典,因为它激发了无数人的共鸣和心悸。

房价淘空了太多人的精力和财富,还透支着一个国家的经济增长潜力。

不管买不买房子,高企的房价都在影响着你。

是的,在方方面面,以各种不同的方式,甚至在不知不觉中,影响每一个人。

电视剧《蜗居》热播的时候是2009年,在那之前房价已经涨了好几年;在那之后,人们与房价的“抗战”又快八年了。房价还在涨,什么时候是个头呢?

2009年热播的电视剧《蜗居》

现在情况有所不同,已经不是所有地方都在涨。一线城市和优质二线城市还在涨,三四线城市却已失去上涨动力。不涨有不涨的坏处,在似乎看到房价“消停”曙光的同时,人们又担心房价会不会崩盘——当然“崩盘”警报从来就没有摘除过。三四线城市已是如此,一二线城市又会撑多久?

房价是涨也忧,跌也忧,然则何时不忧耶?

万众踌躇之际,知心大哥任志强适时挺身而出,再发豪言:

房价必涨,有钱就买!

任志强因为此前对房价走势精准的判断,在许多人心目中已是“神一般的存在”。据说不少人因为听他的话买买买,已经发了大财。更多的人是对他又爱又恨,恨的是上一次、再上一次为什么没有听他的话买房?

怕呀!总担心自己接到击鼓传花的最后一棒。这一次,听呢,还是不听呢?

关于房价,我知道需要关注哪些重要的事情。比如下面这几件:

1.北京,郊区大兴。

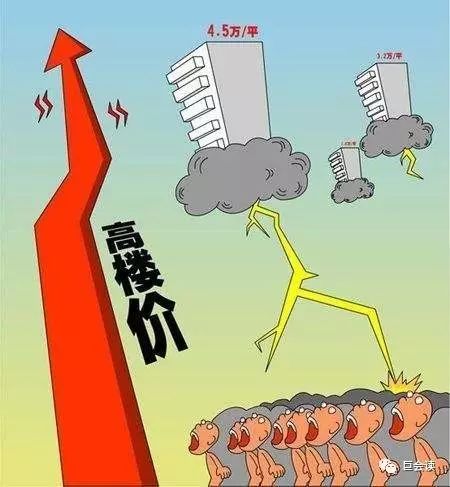

大兴就在北京南边挨着,离城区不远。虽然是郊区,这里的房价着实不低。据信将于本月入市的绿地海珀云翡项目,预售价已经到了令人瞠目结舌的7.33-7.81万元/平方米,最高价甚至达到8.03万元/平方米。

我就是瞠目者之一。我没有看过这个项目,原本不应该发言,但是地产最有价值的,难道不是位置、位置、位置吗?郊区的楼盘要如何超越想象力地奢华,才有如此高的价格呢?

人们在问:

大兴8万,北京城区不得直奔30万了?

分析人士精彩点评:这个项目拿地成本就比较高,定价7万元也仅是保本,定到8万元其实利润并不高。

去年2月23日,绿地以总价39亿元、配建15000平方米自住房的代价从众多竞争对手中斩获该地块,实际楼面价高达4.7万元每平方米。这一楼面价创造了大兴区域住宅用地价格的新高。

这个故事并没有完。

该项目只是拿到了这个价格的预售权证,悬念是,这么高的价格,市场买不买账?

我认为,这个项目可以看作检验今年地产市场的试金石。

2. 北京,郊区通州,北京城市副中心。

由万科开发的台湖“城市之光”项目住宅楼获批预售证,预售价格同样令人咋舌:平均7.8万/平方米,最高单价10万/平方米!这还只是该区价格第二高的楼盘。

对此也有精彩点评:在大兴的预售证都能到8万元/平米的今天,通州作为城市副中心,北京市政府规划所在地,出一个7.8万/平米的预售还算挺正常的。

同样精彩的点评是:通州市场经过去年一年的打造,房价高企的基本面已经形成了,年前就有消息说最贵的二手房已经突破8万/平方米了。

只是人们对这种解释是不满意的。还是那个问题:那么,经过多年打造的北京城区市场,教育、医疗、治安、交通等公共设施经过多年的投资,现在应该是什么价?

通州也好,大兴也好,现在就有这么高的房价,到底意味着什么?

3. 北京,《房地产调控政策与市场前景》闭门研讨会。

任志强就是在这里再发惊人之语:本轮错误的调控会导致房价上涨更厉害。

任志强所谓的“错误调控”主要是指政府减少土地供应。逻辑很简捷清晰:

需求还很旺盛,供给却减少了,供不应求的结果可不是房价继续上涨?

按照这个逻辑,近来种种收紧地产开发类融资的政策也被唾骂为“脑子进水”的调控,因为这些措施限制了地产开发商的准入和资金来源,同样是抑制了供给。

这些措施包括:

银行禁止“配资拿地”等地产夹层融资;

新增开发贷趋紧;

拒绝给“五证不全”开发商提供贷款;

暂缓存量信贷置换房贷等交叉融资手段;

中国证券投资基金业协会发布《备案管理规范第4号》文件,强调对16个房价上涨过快城市住宅项目的私募产品不予备案;

去年10月底,证监会连同交易所和交易商协会也加强了房企公司债的分类监管;

……

我从2001年开始进行经济报道和分析,重点关注房地产已有十几个年头了。现在是第几轮的调控,我已经记不清了,对于每次都可能被打上“史上最严”标签的调控,也已经见怪不怪了。

历次房地产调控真是出乎一般人的理解,越涨越调,越调越涨,每次调控也总少不了抑制供给这味主药,以至于每次调控之后,房价总是先抑后扬,继而“报复性反弹”,剧情十几年不变,政策令人各种看不懂。

这到底是为什么?

批评决策者的“低能”很容易,也许过于容易了,所以批评者越来越多。每次调控政策一出,包括专家、学者、开发商、民众甚至不少政府官员,历来骂声一片。

批评很容易,但是这么多年的批评,已经完全不能增进我对这个现象的理解。

以抑制供给的方式调控房价,适得其反。这么浅显的道理,调控政策制定者难道真的不懂?也根本听不进去别人意见?还是根本没发现房价越调越高?不管怎么说,十几年过去了,总会找到相对靠谱的办法吧?

腹诽和批评多年之后,我觉得需要换个角度思考这些问题,并且倒也有了些不一样的看法。或许我们看漏了一些重要的东西,因此都犯了一些自己并没有意识到的错误。

比如说,也许政府从来就没有想到过要放开地产的供给?

又比如说,调控政策确定供地数量的说法,是不是说反了?供地是制度,调控是政策;本该由制度决定的供地数量怎么能由调控政策决定?更合理的顺序,似乎应该是供地制度先确定供地数量,再在此基础上确定配套的调控政策。

再比如说,也许政府调控的真正目标(或者说首要目标)并不是抑制房价上涨?

……

4. 香港,七名警察殴打“占中”(占领中环)者被判刑。

等一下,不是说房价吗?怎么扯到香港警察了?没错,跟警察是没关系,但是跟“占中”却有不得不说的联系。

香港,那个内地从中拷贝供地制度的地方,以其痛苦的经历告诉我们很多事,并发出警示:

房价崩不崩盘,代价都在那里,无法逃避,无药可解。

1. “两地一制”的土地供应

要看清楚房价,就必须研究中国的土地供应制度,也就不能不提香港的供地制度——内地学习的,

正是香港的土地批租制度。

周其仁老师对香港的批租制度有过精彩的描写和分析。

鸦片战争之后,香港的土地成了英国皇室财产,可按年期批租给民间。英皇室把香港的土地批租权交给港英政府行使,租金所得也归港府库房。这样的土地也被称为“官地”。

在“资本主义”经济体中,土地基本是私产。香港的特别之处在于,官地的规模太大了,除了新界部分农村用地为村民所有,其他港地一律为官地。

官地公有;所有权不买卖、不出租;但政府可批租收益,并以最终所有者的身份主导土地利用契约的订立和执行。这就是香港地制的主要特色。

当“中国特色的社会主义”遇上“香港特色的资本主义”时,两者竟然一拍即合,内地的供地制度几乎就是香港的翻版:土地国有或者集体所有;所有权不买卖;政府以招拍挂的方式拍卖国有土地或征用而来的集体土地年限不等的使用权(根据土地用途年限不同)。

内地和香港“一国两制”,在土地制度上却是“两地一制”。

“两地一制”最大的特点是,土地市场只有一个供给者,也即垄断者;垄断者总是有使其垄断利润最大化的倾向,具体的做法就是控制供给数量,提高供给价格。

以香港政府为例。为了获得更多一点财政收入,香港政府常常特意‘少批多得’,甚至“规划”出一块土地,因为市场竞价“不理想”而收回,待来日再批。看到被当地人称为‘石屎森林’的摩天大楼密密麻麻自天而降,你能想象港九岛上还有70%的土地尚未开发吗?

经济规律的可怕之处就在于其普遍适用性,并不因人而异;不管是以逐利为目的的商人,还是打着公共利益标签的政府,概莫能外,

他们垄断利润最大化的行为并没有本质不同。

内地各级政府把这一套活学活用,发挥得淋漓尽致。香港的房价全球称王,内地当前的高房价,也是在这个同根同源的制度体系支撑下演进而来的。

2. 中式地产市场的独特法则

中式供地制度下的地产市场很独特,尤其是它的供给和定价法则。

经济学原理告诉我们,“成本加成定价”的策略通常似是而非。一瓶矿泉水,只要成分大体相同,就没人关心你是就近开采的还是从两千公里之外运来的;别人卖两块,你就不能因为运输成本高就卖三块。你可以定那个价,但是卖不出去,就会被淘汰出市场,剩下的就是控制得住成本的玩家。

自由市场中,通行的其实是“竞争定价、价定成本”法则。

“成本加成、顺价销售”是卖家做梦都想的好事,但在市场经济下千难万难。看看中国政府在粮食政策上的遭遇过的困境就知道了。

上世纪末,为了保护粮价,政府“敞开收购、顺价销售”,从农民手里收购粮食,加个比例卖出去。为此,需要严格控制粮食交易市场,确切地说是消灭其他一切粮食交易行为。但全国这么大,可能供应粮食的渠道不计其数,岂是控制得了的?其结果是,仅粮食收购一项,财政亏损就不下3000亿。

可见,即便是在总理亲自督战下,政府这样强大的国家机器,想要打赢与整个市场的战争,也是极为困难的。

但是中国的房地产市场恰恰不属于“通常”情况。其独特之处就在于,政府有能力消灭其他交易市场,让整个土地市场只有一个供应者,那就是政府自己。

既然土地市场只有一个供给者,那么它就在“需求曲线”上寻找垄断利润最大的点,即控制供给数量,提高价格。

土地市场上一个个“地王”,就是在这种背景下出来的。当然,造“地王”者多国企,这是另外一个话题了。

之所以说中式地产市场独特,是因为世界上大多数经济体的土地市场有众多的供应商,众多土地所有者都可以根据市场的价格信号快速做出买和卖的反应。中国内地与香港的供地制度同源,和其他经济体却有本质差别。

中式供地制度的“好处”是容易掌控市场,坏处则是弹性不足,市场一家独大,自我调整能力差,无视其他市场的价格信号

——后面会讨论,这个看起来不怎么显眼的坏处,多年累积却蚕食了长期经济增长的潜力。

需求曲线理论上是存在的,但在实际中看不见摸不着,怎么就能确定多高的价格、多大的供给量是合适的呢?所以这里就存在两种风险:

➤第一种是价格风险。土地拍卖的价格和政府预期的差距甚大,导致土地流标——前面说过,香港就经常因为价格不理想而“来日再批”。

➤第二种则是期限风险。土地的购买者是开发商,而房子的购买者是民众,两者并不一致,而且有时间差,即地价转化成房价需要一个房屋的建设和销售的过程。

作为“接盘侠”,开发商高价拍来的地,盖上房子之后却有可能卖不出去。

换个学术一点的说法就是,政府在开发商那里兑现了利润最大化,但开发商却把握不住民众的需求曲线,没法兑现利润。

本来嘛,需求曲线看不见摸不着,哪那么容易把握?

这两种风险都是真实存在的。中国经历多年地产市场的火爆,人们见得多的是房价又涨了,房子盖好了卖不出去的情况应该关注不多。其实,许多烂尾的楼盘就可以归入此类。

而且,凡事总有第一回,单价十万八万即将入市的房子,谁也保不齐会不会就是这个“第一回”。

房价一旦绷不住,会不会崩盘?什么时候会崩盘?这些疑问如同幽灵般在中国房地产市场上空徘徊不去,迄今十有余年矣。

但是中国房价始终没有崩,相反,许多地方的房价还涨得让人越发绝望。

之所以有“崩盘”的盛世危言,最主要的原因是房价高得“不合理”。那么,什么是“合理的”房价?

对此,国际上有诸如“租售比”、“房价收入比”这样的流行指标。奇怪的是,中国房地产市场上这些指标早就超过了临界值,却迟迟没有崩盘的迹象。

这的确是因为中国房地产市场与众不同。

前文不吝笔墨,分析了一番内地与香港的供地制度,旨在说明,在不同的制度约束条件下,所谓的房地产“合理”价格,会有极大的不同。

租售比、房价收入比等指标,如果在一个远为自由的土地市场上超过临界值,往往导致房价的崩盘。但是在内地和香港这样的供地制度下,这些所谓的临界值似乎根本没有约束力,以至于许多紧盯这些指标的名家频遭滑铁卢,空发“崩盘”警报十几年,年年被打脸。

小马可以拉大车

1. 先看租售比。

我的看法是,在中国的土地制度条件下,租售比的指标意义不那么强,因为租房市场和买房市场并不是一个可以互相替代的统一市场。这是中式供地市场和自由土地市场的一个重要差别。

通常情况下,房租对房价有很强的锚定作用:房子价格太高的话,人们会选择租房方案,导致房租上升、房价下降;反之,若房价太低,原本租房的人会考虑买房,从而推高房价、拉低房租。这里的前提是,买房和租房是同一个存量房市场,这样两者才有较强的可替代性。

租房市场的价格是由所有房屋的供需所决定的;而中国的买房市场价格表面上似乎也由所有房屋的供需决定,但实际上却有微妙而重要的差异:其价格只是由新房市场(而不是整个房屋市场)的供需决定的——即政府拍地给开发商、完成开发之后入市的那部分房屋——而已。

如上所言,政府收益最大化的选择是控制土地供给数量,提高价格。如果新房的价格被地价“顶”得很高,存量房的价格也会水涨船高。在这个角度上,整个买房市场价格的“锚”并不是租房市场,而是新房市场——就是那么一丁点拿出来交易的新房,就引领甚至决定了整个房屋市场的价格。

房价和房租不是没有关系,只是关系更远了而已;房租也还是房价的一个“锚”,只是锚定的力度远不如新房价格的力度大了而已。

中国房地产市场的租售比远低于大多数市场,也就不难理解了。因为中国房地产市场与这些大多数市场的机制根本不同;它们是自由买卖的私有土地市场,中国不是。

这个不同引致中式房地产市场与其他地产市场之间最为重要的差别:新房价格决定存量房价格,而不是存量房价格决定新房价格——新房不是price taker,而是price leader。

99.9%的房屋可能并没有交易,但是它们的价格由交易的0.1%所决定。如果一套新房子的单价是10万元,那么周边房子的价格也大概是这个价,即使它们并没有交易,甚至没有交易意愿。

所以,拍地的价格就有非常重要的指标意义。它是这个供地体制的价格稳定器,稳定甚至引领一个城市所有存量房的价格。想想看,如果你手里有一套房子,而区位远不如你的“地王”的楼面价都高达10万,你还愿意8万卖出吗?你不会。你至少要等等看“地王”上的房子到底能卖出什么价。如果地王房价12万成功上市,你的房子就不会低于这个价。

前提是,“地王”上盖的房子可以顺利加价出售——这是这个游戏能否玩下去的关键。房价的上涨不会是无止境的。一旦新房的价格太高而无人问津了,存量房或称二手房的价格也迟早要绷不住。

这个游戏的危险之处在于,房价迟早有绷不住的时候,所以政府和地产商一直都在猜——准确地说是在赌——市场的承受能力。

人们什么时候就付不起这个价格了?在很多城市,尤其是三四线城市,房价超出了购买力,这个游戏已经玩不下去了。那么,一二线城市会怎么样?

真实情况是,有的地方政府已经玩坏了这个游戏,比如说那些“鬼城”。合理猜想一下,它们至少给其他政府尤其是中央政府提出警示:必须小心呵护这个游戏——这想必体现在后来的调控政策里了吧?

高度控盘的市场

2. 再看房价收入比。

这个指标也很关键,but,again,它在我们这个体系下需要大幅放宽尺度。

这里决定性的因素有三个:

第一,土地供给者的唯一性始终是我们认识的基础。这决定了每次放出来拍卖的土地价格很高,但是数量很少。这就好比股市有一只总盘子很大但流通盘很小的股票,用很少的资金就能把价格拉上去。

在房地产市场里的含义则是,

新房的价格虽然很高,但是数量很少,只要有一些人买得起,就足以支撑这个价格了。

存量房的价格当然随着会涨,但是在里面住着的人又不需要掏钱。看起来不是皆大欢喜吗?当然,没买房的人除外……

第二,全国购买力。一二线城市房子并不只是面向本地居民,而是面向全国。当三四线城市房价太高失去吸引力的时候,资金和人都会流向更具吸引力的一线城市和条件好的二线城市。

第三,刚需。几年前一度流行“逃离北上广”,现在更多的人“逃回北上广”;大城市成本高、人情淡漠,有种种不如意,但也有更多的发展机会,更注重个人能力,而回到老家如果“无爹可拼”就前途茫茫……

去大城市,就得买房子。这是刚需。

刚需是什么?买房子自住是刚需,担心资产贬值而进行优化配置也是刚需。

不承认后者,就没法理解房价上涨的这一重大动力。在“资产荒”的情况下,买房子是个很自然、甚至是许多人最好的选择。

当然,有了上述三个基础,自然难免吸引炒楼资金了。中国多年来货币超发严重,市场上大量资金一直对房地产市场虎视眈眈,随时准备扑上来分一杯羹。很明显,每次货币宽松的时候,总是房价爆发的起点。

但是,正如三四线城市会失去吸引力一样,一二线城市房价上涨也不会是没有止尽的,那个挥之不去的问题又来了:一二线城市会崩盘吗?