哪怕生命中只有那么一丝光亮,

也值得我们为之付出全部的努力。

本文经授权转载自"

好报

"(ID:

haobaonet

)

本文经授权转载自"

好报

"(ID:

haobaonet

)

1

泽娜·布里斯克(Zana Briski)1966年生于伦敦,

她10岁时就对摄影产生了兴趣,

拿到剑桥大学的硕士学位后,

她来到了纽约国际摄影中心,

开始学习、研究纪实摄影。

泽娜的第一个职业巅峰是在2005年,

在那年的奥斯卡颁奖典礼上,

她的作品赢得最佳纪录片奖,

她以制作人的身份,

从颁奖嘉宾莱昂纳多手中接过了闪亮的小金人。

这部名为《生于妓院》的纪录片,

是泽娜深入亚洲最大的红灯区,

在此生活了3年制作而成的纪录片。

这是一部以妓院里的孩子们为主角,

向红灯区妇孺致敬的纪录片。

是的,致敬,

我们习惯了对红灯区的偏见、批判,

却不知道这里还有无数的孩子们,

他们生活在贫穷、暴力和绝望之中,

他们比任何人都更需要一丝希望之光来点亮未来。

而这部获奖纪录片,

无形之中也成为泽娜个人的儿童救助社会试验的关键一部分,

而

这个历时七年的救助试验,其结果令人唏嘘……

1998年,

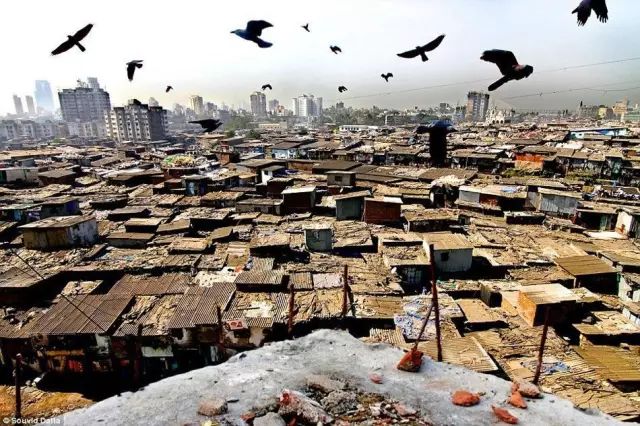

泽娜来到印度加尔各答的贫民区——索纳加奇,

作为亚洲最大的红灯区之一,

这里有着庞大的特殊女性群体。

当时,泽娜想要用镜头记录这里的生活,

向世人展示这个喧嚣、热闹,

却充满颓靡、绝望的荒凉世界。

然而,

当泽娜走进索纳加奇,

首先让她感到惊讶的是,

这里的孩子不比大人少,

这些从几岁到十几岁的孩子们,

整天在巷子里、楼房里嬉戏、玩耍。

想拍红灯区是困难的。

这里不仅充斥着妓女、嫖客,

还有吸毒、抢劫、暴力等事件,

每件事情都是阴暗的、违法的,

每个人都对泽娜这样的闯入者,对镜头充满警惕。

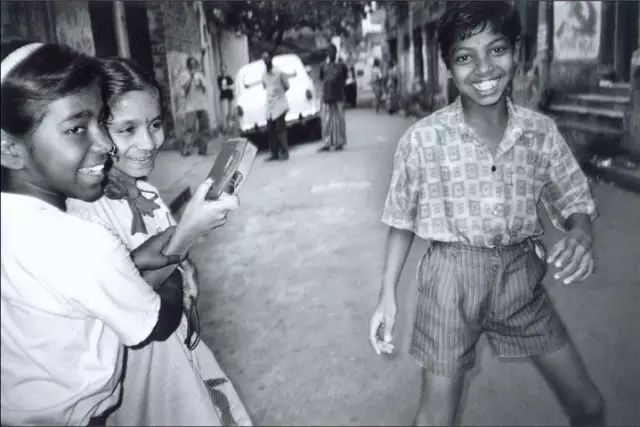

然而,

孩子们却热情、友好地围上来,

对陌生的泽娜和相机充满了好奇。

2

索纳加奇的孩子们,让泽娜想到了一个主意,

2000年,

她带着20多部相机再次来到索纳加奇。

她住进了红灯区,

与妓女和孩子们为邻。

泽娜想要教会孩子们使用相机,

让他们用自己的眼睛去观察,

用镜头记录他们所生活的这个世界。

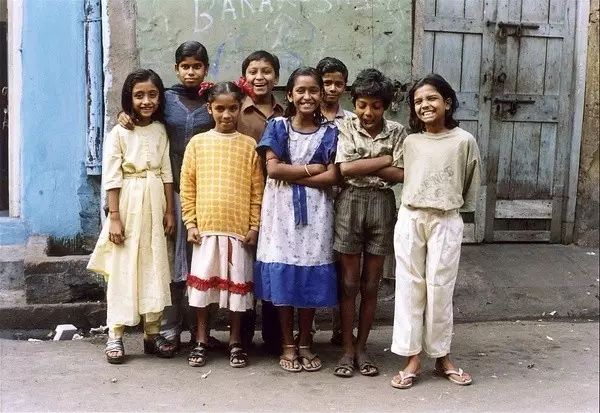

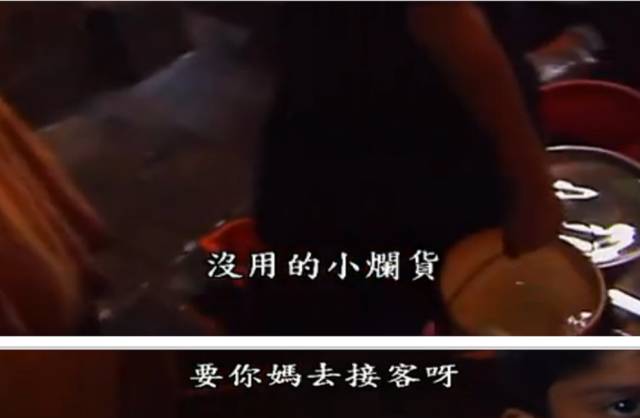

她挑选了8个10岁左右的孩子:

宝贝、小奇拉、琪琪、阿吉、塔塔、酷哥、麻吉和小妮,

发给他们每人一台相机。

教他们取景、构图、按快门等。

从左到右:宝贝、小奇拉、琪琪、阿吉、塔塔、酷哥、麻吉和小妮

在破旧、拥挤的索纳加奇,

在阴暗、逼仄的简易楼房里,

垃圾遍地,老鼠横行,

粗鲁的嫖客吐着脏话,

醉酒的男人大吵大闹,

涂着脂粉的女人们麻木地站在门口,

期待着下一桩生意。

当孩子们拿起相机,

他们的眼中有哀伤,

也有温暖。

酷哥作品

慵懒的小猫,

脏乱的街巷,

嬉戏的小伙伴们,

自己将要洗刷的碗筷,

黄昏时天边的一抹余晖,

……

索纳加奇日常生活的一切,

都被他们收入镜头。

阿吉作品

他们也会因为到处拍照被人呵斥,

一向安静的塔塔说:

“

我不在乎,如果想好好学,就得忍耐,

日子总是痛苦、难过的。

”

塔塔总是这么懂事,

当她被妈妈骂的时候,她说:

“我不在乎,妈妈就是妈妈,

我知道她是做什么的,想到这些我就伤心。

我长大了,妈妈就变老了,

她以后要是没了,

我就要照顾小妹。”

11岁的塔塔不仅要靠做衣服为自己讨生活,

还要帮妈妈照顾小妹。

塔塔作品:落日

在这里,

感到痛苦、难过的又何止塔塔。

小奇拉(左)和她的作品

失去了父母的小奇拉格外地沉默,

她和姨妈生活在一起,

每天都活得战战兢兢。

她渴望长大,

因为不想再过这种寄人篱下的压抑生活;

她又害怕长大,

因为姨妈在等着她变成摇钱树。

泽娜在教孩子们拍照

阿吉失去了母亲,

父亲是瘾君子。

母亲曾告诉他:

你不得不住在这里,

但是你必须走出去,

远离这里的世界。

但他不知道自己的未来在哪里:

“

在我的生活里,

看不到一点希望的东西。

”

阿吉和他的作品

琪琪的妈妈精神出了问题,

父亲要卖掉她,

在姐姐的帮助下,

她逃出来和祖母相依为命。

她每天早上4点起床,

帮邻居拖地、洗碗、买夜宵等以补贴家用,

她害怕以后像周围的女人们一样。

这些生活在红灯区的孩子们,

最先懂得的就是生活的无奈和残酷,

最早学会的就是顽强地活着。

他们有着超乎同龄人的敏感,

苦难,让他们过早地成熟,

但在命运的深渊里,

他们又显得那么的无力。

他们会对贫穷、颓废和痛苦渐渐习惯,

直到麻木。

3

在电影《这个杀手不太冷》里,

小女孩马蒂尔德曾问:

“人生总是这么艰难吗?还是只有小时候是这样?”

“总是如此。”

里昂的回答干脆、利落。

可是,

也有伟大的艺术家王尔德在书中写道:

“我们都生活在阴沟里,

但仍有人仰望星空。”

在糜烂、绝望的索纳加奇,

孩子们像野草一般生长,

但他们的心中也有梦想。

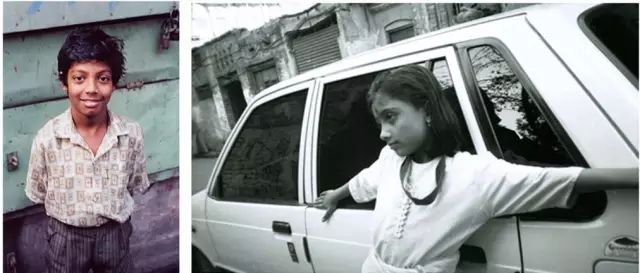

宝贝作品

阿吉喜欢画画:

“

画画可以表达我心中的感觉,

我把灵魂放进颜色里。

”

当他通过相机打开了另一个世界,

他羞涩地说:

“我以前想当医生,

现在想做艺术家。”

琪琪说,

来我们这楼里的男人都很坏。

她能想到几年后的自己是什么样子的,

她渴望离开这里,去读书。

琪琪和她的作品

他们也有微妙的情感,

酷哥说:

“我想带宝贝离开这里,

否则,她长大后一定会去站街。”

酷哥的担忧是有道理的,

宝贝的曾外祖母、外祖母和妈妈都是妓女,

她是妈妈和一位老顾客的私生子,

她的家庭相对富足,

她不需要打零工,有漂亮的衣服,

她是自信、欢快的小精灵。

但如果没有意外的话,

她的命运在出生时就注定了。

麻吉(左)和麻吉镜头下的宝贝(右)

在印度,

有超过300万女性性工作者,

其中34%是在18岁之前进入这个行业的。

有的女孩因为贫穷被家人卖到这里,

更多的女孩则生于妓院、长于妓院,

年少为妓直到年老。

妈妈们接客的时候,

孩子们就到楼顶去玩,

或者,

用一张帘子遮挡所有的尴尬和不堪。

这里每天都充满了打闹和辱骂,

她们常用“婊子”、“贱货”等来辱骂对方,

甚至辱骂孩子,

以此发泄心中对自我的悲愤和无力感。

每天置身这样的闹剧中,

孩子们的眼里已看不到恐惧,

只有深深的悲哀和无奈。

比历经坎坷更悲哀的是,

他们知道命运早已注定。

4

随着对孩子们了解与感情的加深,

泽娜越来越想要帮他们离开红灯区,

逃离这既定的受诅咒的命运。

“

不受教育,她们就绝对没有机会。

”

她看到一个女孩11岁就被迫结婚,

一个女孩14岁就被迫卖淫。

对于红灯区的犯罪问题,

孩子们的人权问题,

印度社会和政府心知肚明,

但却长期置若罔闻。

但没有人愿意沾上红灯区的孩子们,

没有学校愿意接收他们。

外面那充满歧视和敌意的世界,

让他们自卑和畏惧。

摄影课上的纯真笑脸

泽娜带孩子们去游玩,

教他们用自己的作品去募款,

帮他们在印度、美国开办展览,

拍卖摄影作品。

而最重要的,

则是寻找红灯区之外的学校,

只有进入正常的寄宿学校,

才能让他们远离那个环境。

泽娜誓不罢休,

她带孩子们去体检,

办理各种人口证明,

去一所所学校软磨硬泡。

功夫不负有心人,

2002年,

在摄影项目完成之时,

孩子们也终于进入一所基金会学校学习。

5

2004年,

泽娜又回到了印度。

她把在索纳加奇的所见所闻,

以及和孩子们相处、合作的片段,

制作成了纪录片《生于妓院》,

依托这部震惊世界的电影,

她的图书和摄影作品赚了约10万美元,

她想用这笔钱继续帮助孩子们读书。

令泽娜没想的事,

当初她亲自送到学校的8个孩子,

已经有5个离开了。

得不到家人的持续支持,

同学们的歧视,

吃力的学习,

都能轻易击垮他们的自信和希望。

长大的孩子们

2005年2月,

孩子们飞到了洛杉矶,

作为第77届奥斯卡最佳纪录片《生于妓院》的小主角,

他们经历了前所未有的荣耀。

泽娜希望剩下的三个孩子能到美国读书,

彻底摆脱索纳加奇的环境和影响。

但是宝贝回去后再也没能到美国来。

作为独生女,

她是妈妈的情感寄托和生活依靠,

泽娜甚至拿出一些钱给宝贝的妈妈,

希望孩子能获得自由。

但不久后,

16岁的宝贝成为索纳加奇的名妓。

母亲渐渐年老,

作为家族第四代妓女,

宝贝承担起了养家的重任。

因为奥斯卡大奖女主角的光环,

宝贝成为红灯区的稀有资源,

她一入行就生意好、身价高。

对此,

泽娜非常难过:

“我就是怕这个,怕我无能为力,

连让他们受教育,都无法改变什么,

可是不帮他们,他们就完了。”

还好,

她的希望没有全部变成失望。

阿吉在2005年来到美国,

并获得全额奖学金读高中。

2008年,

他进入纽约大学主修电影专业。

知道机会来之不易,

阿吉非常努力,

他一边刻苦学习,一边打工挣钱。

毕业后,

他曾作为导演助理在好莱坞工作,

现在,

他是生活在纽约的电影摄影师。

泽娜和阿吉、琪琪

和阿吉一样,

琪琪也很珍惜在寄宿学校读书的机会,

她后来也在泽娜的帮助下,

来到美国读书。

6

在电影《肖申克的救赎》中,

安迪说:希望是个美好的东西。

习惯了在黑暗中行走,

我们也许会失望,会怀疑,

甚至觉得一切天注定。

但

希望,终归是美好的,

生命中总有那么一丝光亮,

值得我们为之付出全部的努力。

而泽娜给孩子们带来了这一丝光亮:

“我相信摄影是激发孩子们的想像力,

并帮助他们建立自我的有效工具。

我们相信艺术改变生活的力量。”

小妮和她的作品

虽然有的孩子没能坚持读书,

但他们心中已经唤醒了对自由的渴望:

塔塔失去了联系,

因为她逃离了索纳加奇;

小奇拉也逃离了姨妈,逃离了红灯区;

小妮和麻吉姐弟二人也离开了红灯区,

麻吉对泽娜心怀感恩:

“如果没有泽娜阿姨支援我们,

我们也走不了。

我可能会被卷入暴力、酒精和毒品的漩涡。”

泽娜曾试图“拯救”宝贝,

但那份收入让她自己也难以离开。

她租住了索纳加奇最昂贵的房子,

有了笔记本电脑、手机和存款。

“看得出泽娜阿姨十分失望,

我也不想这样,

但这个行业养活了我,

让我过上现在这样的生活。”

宝贝年少时那灿烂的笑容和光彩,

已被黯然、呆滞的眼神所代替。

索纳加奇依然是世界闻名的红灯区,

无数女孩终将和她们的母亲一样:

站街、接客,

男孩则会成为父亲那样的男人:

喝酒、吸毒、打女人。

他们没有权利选择自己的出身,

对他们中的大多数来说,

甚至没有权利选择自己的未来,

这是一个悲哀的事实。

人生总是如此艰难,

因为希望,

它又是美好的。

可是,

对于那些已经习惯、乃至对痛苦麻木的人来说,

希望是毫无意义的,

甚至是令人恐惧的。

泽娜

就像《肖申克的救赎》中的布鲁克斯,

当在监狱度过了大半辈子的他终于获得自由时,

他却找不到自己的位置和价值,

他选择了自杀。

就像索纳加奇的一些人们,

他们早已成为红灯区的“囚犯”,

不知道离开这里该怎么活下去。

生而为妓,

是她们熟悉的、甚至世代相传的生存方式。

当阿吉展现出摄影天赋,

被邀请前往阿姆斯特丹,

参加世界新闻摄影基金会的展览时,

他坐在出租车上对司机说:

“

开慢一点,

要不然出了什么事,

我就不能实现我的梦想了。

”

当一个人拥有了梦想、希望,

想要飞出去的时候,

他才会格外珍惜自己的羽翼,珍惜机会。

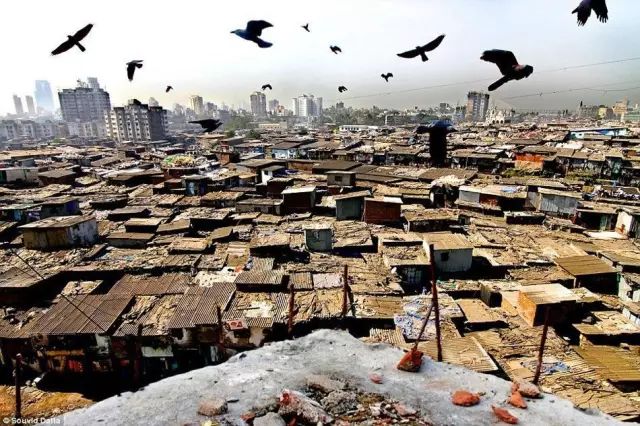

索纳加奇

奥斯卡最佳纪录片《生于妓院》(61分钟)

本文仅代表作者观点,不代表本刊立场

▼

点击图片阅读 | 分手自由,请把这句话带给那200位骂渣男的媒体人

点击图片阅读 | 分手自由,请把这句话带给那200位骂渣男的媒体人

点击图片阅读 | 二十岁的他,用死亡告诉我们,什么是活着的意义

点击图片阅读 | 人生顺流而下,我们都无法回头