【李辉先生授权分享,图文来自六根】

先生们之张颖:她陪同维特克采访江青

文 | 李辉

重庆到北京,亲历风云变幻

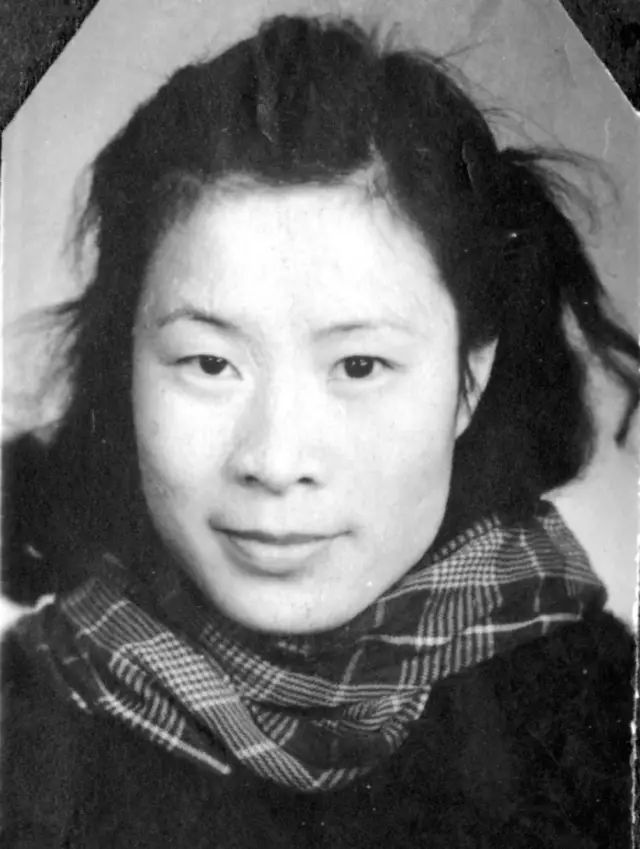

张颖。

刚认识张颖老人时,她总爱说:“我又不是什么名人,我自己的事有什么好写的。”不错,与许多声名显赫的人物相比,她的确不是名流,然而,又有多少人具有她那样丰富的特殊经历呢?

延安时期的张颖。

一九三七年,十五岁的张颖从广州前往延安,成为鲁艺戏剧系第一届毕业生。一九三九年,她被选派至重庆的八路军办事处,一去就是六年,其间以《解放日报》文化记者的公开身份,负责周恩来与戏剧界人士的联系,亲历了重庆文化界的瞬息万变。

龚澎与邓颖超在重庆,中间小孩为乔宗淮。

一九四四年,她在重庆与章文晋结识并相爱。抗战胜利后,国共谈判和美国特使军事调解期间,正是章文晋担任周恩来与马歇尔谈判的英文翻译,可以说,他们亲历了从重庆到南京国共停战谈判的全过程。

四十年代张颖在南京梅园办事处。

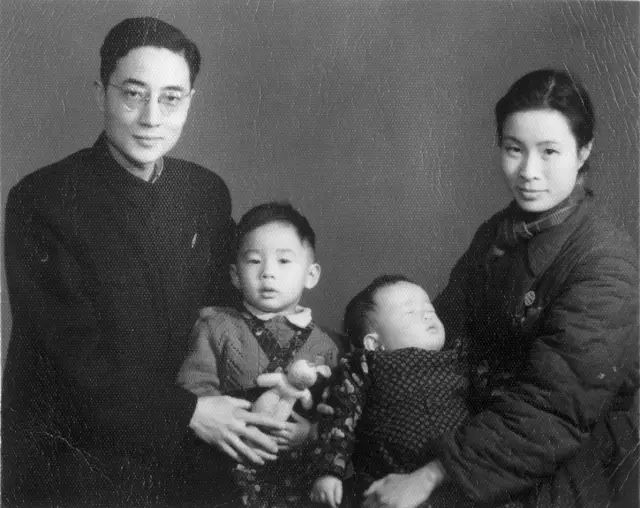

章文晋、张颖与孩子们。

一九四六年冬天,他们在南京梅园结婚。五十、六十年代,张颖又活跃于戏剧界,担任中国剧协书记处书记和《剧本》主编,亲历了文化界的一次次风雨,从戏剧界的反右运动,到江青“样板戏”的前前后后。

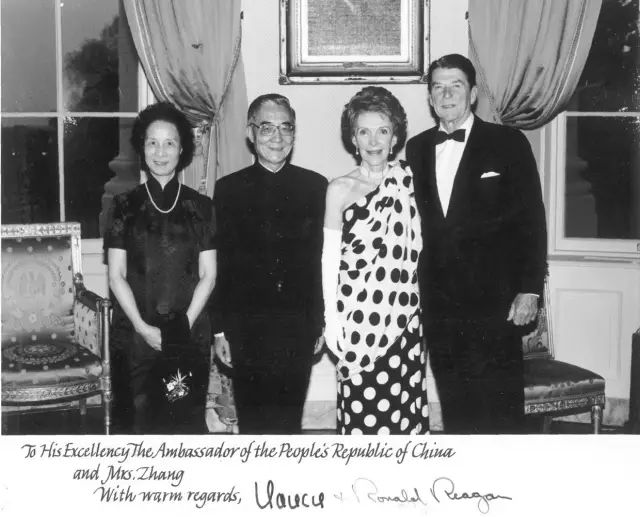

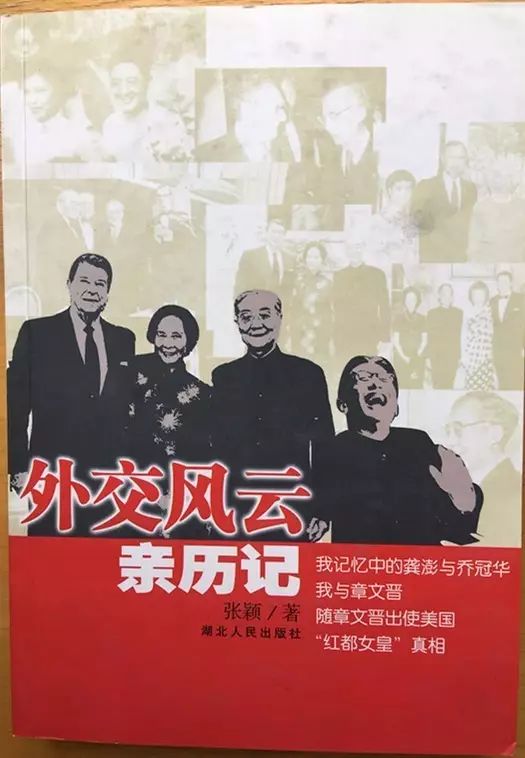

张颖向里根总统的夫人南希赠送礼品。

里根总统夫妇签名赠送章文晋、张颖夫妇合影照片。

其后,她调离文化界,走进外交部,在一个新的特殊领域,她与丈夫一起,亲历整个“文革”期间的外交风云。“文革”结束后,章文晋出任中美建交后的第一任大使,张颖以大使夫人身份同行,见证中美关系新的发展……

半个世纪风雨漩涡,半个世纪启承转合,构成张颖极不平凡的生活内容。她以特殊身份所亲历的一切,有着许多值得书写、也值得后人重视的故事。

我常爱对朋友说,老人们的记忆可能都有一个宝矿,只要愿意挖掘,就能在被冷落的寂寞角落里找到发亮的矿藏。光亮闪动,他们的晚年生活也就顿时起舞跳跃,多姿多彩,有滋有味。记忆中那些早已淡忘却又被激活的情景与细节,一旦见诸文字,遂成为整个民间记忆的一部分。因这些记忆在,历史就不再概念化,不再空洞无物,而变得鲜活生动,具体得触手可及了。

张颖是她那一代有同样经历的人当中,较早具有记录历史的冲动和愿望的人。

早在八十年代中期,刚刚年过花甲的张颖,就以笔名发表一个长篇纪实作品,叙述“文革”期间轰动一时的所谓“红都女皇”事件的始末。

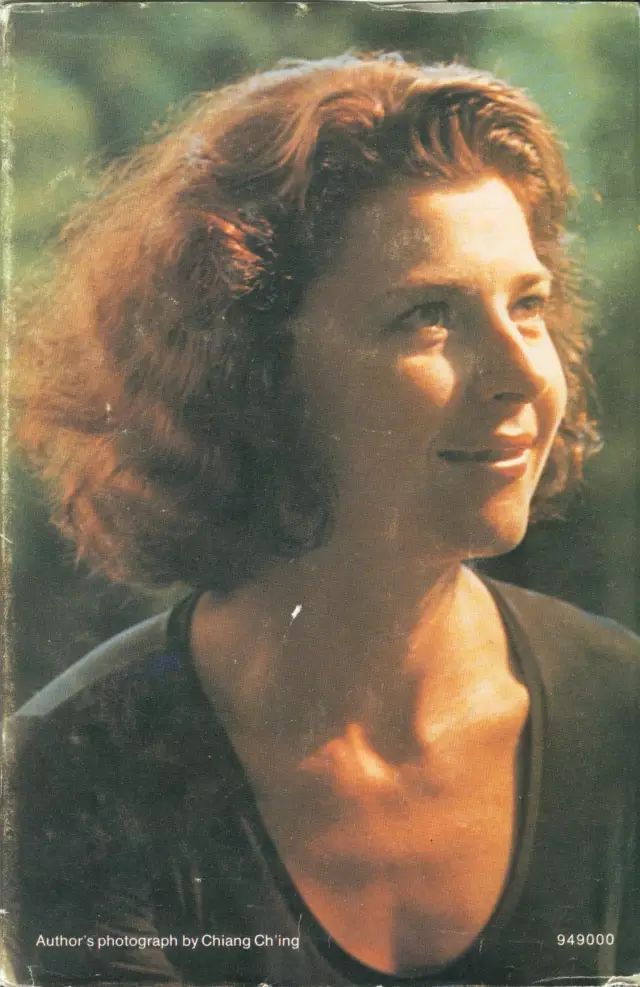

采访江青的维特克。

江青陪维特克看《红灯记》。

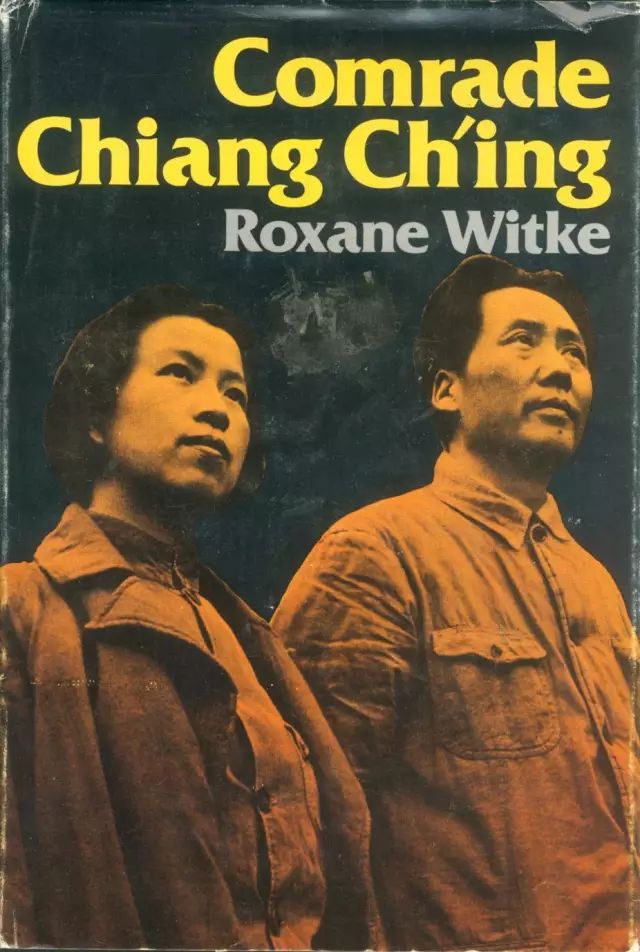

维特克著《江青同志》书影。

维特克为张颖拍摄的照片。

一九七二年,时任外交部新闻司副司长的张颖,被安排陪同美国一所大学的副教授维特克采访江青,参与这一后来吸引全球众多目光关注的事件之中。她自己没有预料到,一连串的机缘巧合,意想不到的风雨变幻,随之而来。

文革期间的张颖与孩子们在一起。

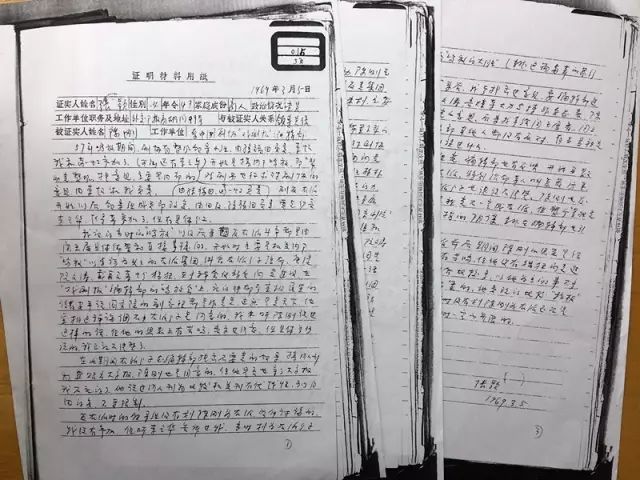

我收藏的文革期间张颖的“交代材料”。

历史大变故中个人的命运,也因此发生相应变化。“文革”结束后不久,她感到自己有责任将所闻所见写下来,为历史的那一场风波留下记录。这一作品发表时,虽注明“纪实小说”,但基本上是根据她的亲身经历和史料档案而写,不过多了一些气氛渲染和情感词汇而已。

结识张颖,缘于读了她的这本描写“红都女皇”事件始末的作品。

坦率地说,第一次读她的这篇纪实小说时,我觉得其中的语言和氛围,带有过多情绪化的戏剧效果,不是我所期待的纯粹历史实录性质的作品。但从中国的具体国情出发,涉及上层政治交锋内幕的作品,当时恐怕只能以所谓“纪实小说”的形式方能与读者见面。就这一角度而言,她的写作本身已具有开拓意义。

其实,张颖本人也意识到这一形式在表现历史真实方面的局限,因而在九十年代,她又另起炉灶,按照回忆录的形式重新记述这段历史,即收录在《外交风云亲历记》中的第三部分《“红都女皇”真相——维特克采访江青的前前后后》。

不过,我最初前去拜访张颖,则是为了撰写王海容的传记而去采访她。在“红都女皇”事件中,时任外交部部长助理的王海容,是一个重要的人物,在张颖的纪实小说中多次出现,且让人感觉两人之间的关系似乎并不融洽。这就更让我感到有接触和采访的必要。

是萧乾先生建议我为王海容女士写一本传记。八十年代末,萧乾先生时任中央文史馆馆长,王海容担任国务院参事室副主任,直接负责联系文史馆的工作,故与萧乾有经常性往来。萧乾对王海容印象不错,说她为人爽快,性格开朗。

历来有新闻敏感性的萧乾,不止一次对我说,王海容的身份极为特殊,作为毛泽东的侄孙女,在整个“文革”期间,特别是在林彪事件后,她是少数几个可以经常接近毛泽东的人,了解许多上层政治斗争的内幕。他说,如果能够成功地说服王海容,请她如实回忆往事,写一本她的传记,一定会有份量、有价值。

经萧乾介绍和疏通,多年保持沉默的王海容,终于同意了我前去采访。一年多时间里,我们多次交谈,她还提供了一些重要史料的复印件。从她爷爷的身世与背景,她爷爷与毛泽东的特殊关系,到她本人历次与毛泽东接触的详情……

我曾动笔写出了几万字,欲按照撰写萧乾传的方式,以第三人称的角度来写王海容的人生经历。可是,越写下去,越感到其中的难度。我怀疑自己是否有能力把握如此重大的政治题材,更怀疑完全按照传主个人所述,从其个人的角度进行描写,是否能够做到一个传记作家的客观性。

要想真实地、比较完整地描写传主所经历的时代,当然需要尽可能地采访与之有关的各方人士,但王海容的经历极为特殊、背景极为复杂,涉及到不少政治上层内幕,要想采访诸多人士我很难做到。于是,我渐渐感到,与其由按照传记的形式来写,还不如由传主自己以第一人称方式,直接来撰写回忆录,这样更让人可信,也更具历史价值。

而王海容似乎也觉得,当时尚不适合她本人出面回忆这段经历。我终于遗憾地放弃了这样一个很好的选题。至于以后是否还有可能重新拾起来,尚不得知。

不可替代性的回忆

回忆往事,对于张颖,是新的尝试,但却是一次重要的转向。数十年在政治漩涡中主动或被动地旋转,晚年生活终于有了一个属于自己的开始。她清醒地意识到,作为历史过来人,她有责任把亲身经历的诸多往事,真实而具体地告诉后人。

于是,从她的回忆作品中,我们可以了解到诸多历史细节。她描写从延安到重庆时期的日常生活,具体而生动。如何在延安搭乘汽车,与博古、董必武等同一辆车前往重庆;年龄相仿的一群年轻男女们,在重庆曾家岩八路军办事处和周公馆长大、成熟,彼此之间爱情的悲欢离合,如何在政治大背景下铺陈开来。

这些回忆,避免了以往常见的空洞和概念化,而更注重细节的描述,这是在以往的历史叙述中很难读到的。由于是历史现场的目击者,她所描述的四十年代重庆左翼文化界对夏衍话剧《清明前后》的批评,六十年代上演话剧《霓虹灯下的哨兵》的曲折过程,江青到排演场直接指导样板戏的修改,都不是泛泛而谈,而是着眼于来龙去脉的勾勒。

从上层人物的积极参与和微妙心理,到当事人之间错综复杂的关系,乃至自己身陷其中的是非恩怨,娓娓道来,有声有色。这些戏剧界重大事件的回忆,无疑为二十世纪中国戏剧史乃至政治史,提供了重要的第一手资料,具有不可替代性。

记录亲身体验之事,描绘他人无法目睹之景,这正是张颖的回忆录写作的价值所在。她在细节中触摸历史,历史也因此而愈加可信,愈加丰满。

未曾想,这一契机,却使我与张颖老人从此建立了联系。我所熟悉的不少文化界老人,特别是黄苗子、郁风、丁聪等,早在重庆时期就与张颖认识,这样,我们聚会的场合,有时又多了这位老人。我很看重与她的接触,她亲历过的不少场景,与我的一些研究课题相关。

譬如,我写田汉、郭沫若、夏衍等人物,她的回忆使我意识到,要认识历史环境中一个人的复杂性,何其之难!九十年代,我偶然搜集到中国剧协流失出来的五十、六十年代杜高先生等人的一批档案,张颖正是这一时期的剧协领导之一,其中就有她的一份证明材料。她对当年的人与事,依然记忆清晰。从她那里,我获得一些解读这些档案的细节,我整理出版《一纸苍凉——杜高档案原始文本》一书,也得到张颖的帮助。

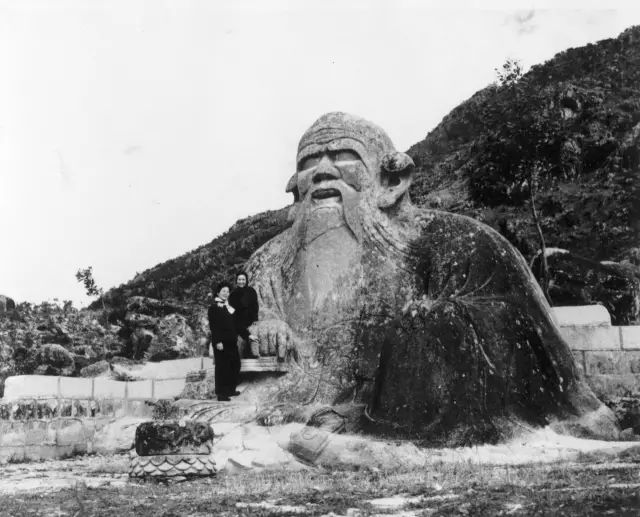

七十年代,张颖在泉州老君山。

称张颖为老人,恐怕并非她所愿。年过八十,她依然步履轻盈,看上去根本不像一位老人。“别看我八十多了,有人说从后面看,像是年轻人哩!”说起这一点,她总是颇为得意。她爱锻炼,每天打桥牌,散步一走就是几公里。她特别爱旅行,似乎闲不住,一生行走天下,老了,依然如年轻人一般渴望畅游天地间,总想填补旅行的空白。为此,她有时不免为之伤感:“我很多地方都想去,但人家一听我八十多岁了,就不敢陪我去。其实,我比六七十岁的人强得多!”

这就是一直充满活力的张颖!

六十年后再回重庆,纷繁如烟往事

依然年轻的张颖,更在于她的写作精神。

一般来说,像她这种经历和身份的人,对历史的看法,对一些重要政治人物的认识,很容易落入窠臼,而且一旦形成,就难以改变。但她却不同。她的思想与写作始终处在不断深化之中。读她的作品,即可以看出其写作思想的演变,愈到后来,笔锋愈加不落俗套,坦诚,大胆,有力。

如近两年她写龚澎与乔冠华,如实道来,不虚饰,不溢美,不扭曲,还原历史场景中真实的人物性格,读来令人可信。她写夏衍,从四十年代到八十年代,几十年的个人交往,文坛、政坛的风云变幻,两相交融,同样写得坦诚而真实。

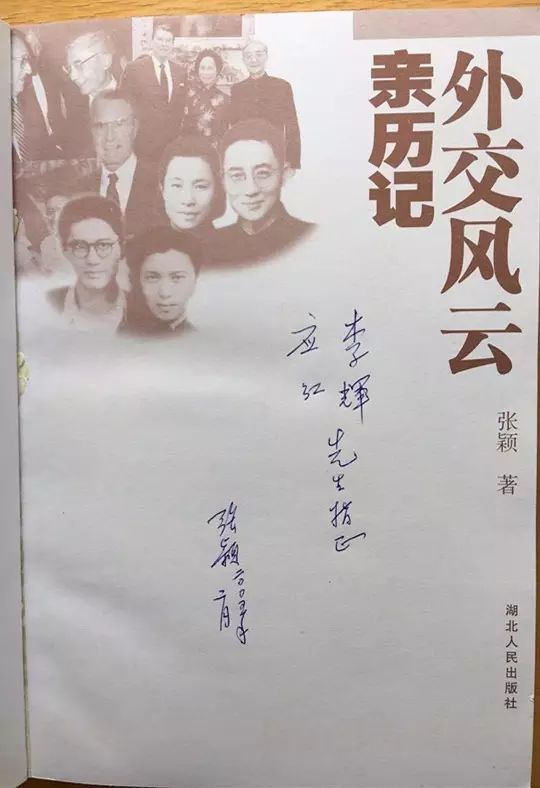

2005年2月张颖题赠《外交风云亲历记》 (1)。

2005年2月张颖题赠《外交风云亲历记》 (2)。

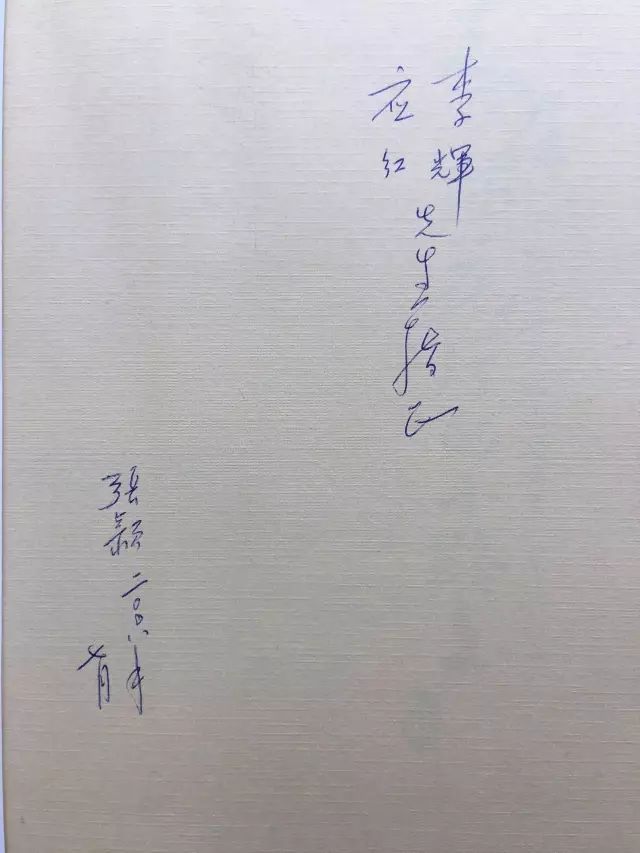

走进新千年,我建议她把所有写外交领域的文章结集出版,她考虑再三,同意了。我将书稿推荐给湖北人民出版社,于二〇〇五年一月出版,书名为《外交风云亲历记》。随后,她又继续写作文坛风云亲历记,由三联书店出版。

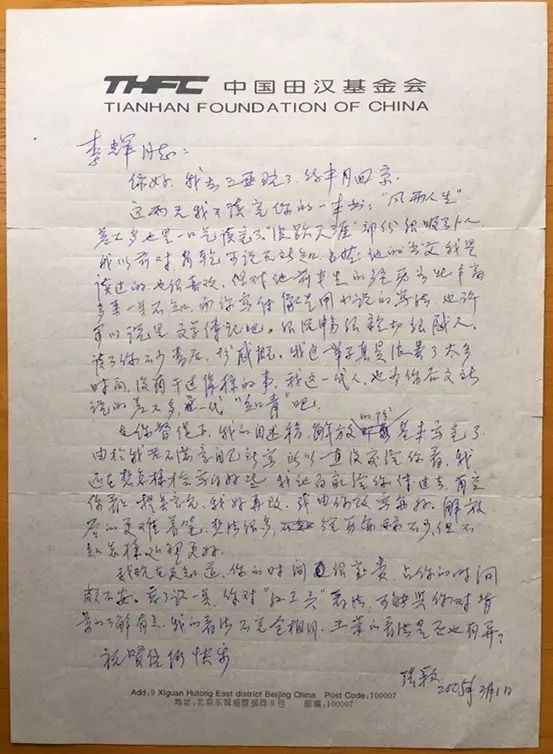

这一年三月,从三亚归京之后,她写来一信如下:

2005年3月张颖来信。

李辉同志:

你好,我去三亚玩了约半月回京。

这两天我又读完你的一本书《风雨人生》,差不多也是一口气读完了。“浪迹天涯”部分很吸引人,我以前对萧乾可说无所知,当然他的书文我是读过的,也很喜欢,但对他前半生的经历如此丰富多彩一点不知。而你写传像是用小说的写法,也许可以说是文学传记吧,很流畅,很亲切,很感人。读了你不少书后,十分感慨。我这一是浪费了太多时间,没有干过像样的事,我这一代人,也如你后文所说的差不多,另一代“知青”吧。

在你督促下,我的自述稿,解放的部分基本写完了。由于我老不满意自己所写,所以一直没交给你看,我还在想怎样才会写的好些。我让百家给你传过去,有空你看看,提点意见,我好再改。或由你改写亦好。解放后的更难着笔,想法很多,经历亦算不少,但不知怎样处理更好。

我现在更知道,你的时间很宝贵,占你的时间颇不安。忘了说一点,你对“红卫兵”看法,可能与你对背景的了解有关。我的看法不完全相同,王蒙的看法是否也有异?

祝贤伉俪快乐!

张颖

2005年3月1日

张颖在信中谈读我写的萧乾传的印象和对红卫兵的看法。重点则在于,她正在考虑如何完成《张颖自述》。当时,我正为大象出版社编辑一套“大象人物自述文丛”,非常希望她能如实写自己的亲历,从延安、重庆、北京,从文坛到外交……

2005年5月,张颖前往重庆拍摄“回家”,再次走进八路军办事处和周公馆 (1)。

2005年5月,张颖前往重庆拍摄“回家”,再次走进八路军办事处和周公馆 (2)。

2005年5月,张颖前往重庆拍摄“回家”,再次走进八路军办事处和周公馆 (3)。

2005年5月,张颖前往重庆拍摄“回家”,再次走进八路军办事处和周公馆 (4)。

这一年,适逢抗战胜利六十周年,重庆是张颖度过七年的地方,如果请她前去重温历史,一定非常有意思。于是,我带着吉林卫视的“回家”剧组,陪同八十三岁的张颖前往重庆。每到一个人地方,她都兴奋不已。

面对摄影机,多少细节,她如数家珍:“总理呀他就住在这儿,总理住这儿,就是这儿。我住在三楼,我在这儿。这边也有一个房子。不过这是总理和邓大姐住的。这下面呢是个小会客室……”

六十年代张颖(右三)与周恩来在一起。

章文晋、张颖夫妇等人陪同周恩来、邓颖超会见韩素音。

章文晋(前排左一)与邓小平在专机上合影。

走进曾家岩五十号。张颖说,这是周恩来以个人名义在城北租下的一个院落,其实是中共南方局在重庆的另一个秘密办公地,当时称之为周公馆,南方局的文化工作委员会就设在这里,张颖工作也在此。走进一个房间,她回忆往事:

这个房子原来是隔成两间的,我就记得在这儿周总理给我发脾气。就是这个桌子,夏衍那个剧本,是写的上海,后来卖座不大好。他说,张颖你怎么不写一篇呢?他说写一篇吧介绍介绍。我说好,我就应了,但过了三天我也写不出来。后来有一天我来找总理汇报工作,他就问我。他说张颖你的文章呢?我说怎么还记住了,我说没写。你怎么不写呀?我说不好写嘛?写不出来嘛?我这一讲完我就跑出去了。

他一看就往外一跑他就火了,一拍桌子站起来了,给我回来,给我回来。你这么多年在这儿工作了,这么一点组织性都没有呀?我是什么人呢?我是领导,能这么样吗?

当时我坐在这儿,眼泪好像直往下要掉。后来他就说,你还给我写,今天晚上就给我写出来。明天见报,就这样。

我心里觉得这不大讲理嘛,就跑出去了。就奔我的办公室,后来就在办公室我就写呀。原来那稿子写不下去还写。写到那时候已经晚,已经比较晚了,后来剩我一个人了办公室,我就在那儿写。一边挺委屈的吧那个心里。

后来就有人上楼我也不知道。过了一会儿,有人站在我的后面。我没想到是谁,我一看,哟,总理站在那儿。我就一下马上站起来了。他就按我的肩膀坐下,坐下。他说这个有毛病嘛改了就好。怎么样呀写的?

我说写好了,但写的不好。他说那好不好没有关系嘛。马上去叫通信员拿稿,明天见报。

唯一的发过一次脾气。

(“回家”《张颖:生死与共》)

2008年2月11日聚会。黄苗子张颖,张颖的儿子章百家与儿媳李楠,李辉 摄 。

2008年2月11日聚会。李辉与黄苗子张颖合影。

2008年2月16日北京老朋友聚会 。前排左起:丁聪、黄苗子、杨宪益、唐瑜。后排左起:沈峻、谢文秀、张颖、高汾、李德秀、邵燕祥,李辉 摄。

2008年2月16日张颖与丁聪、沈峻,李辉 摄。

2008年夏天张颖题赠《走在西花厅的小路上》 (1)。

2008年夏天张颖题赠《走在西花厅的小路上》 (2)。

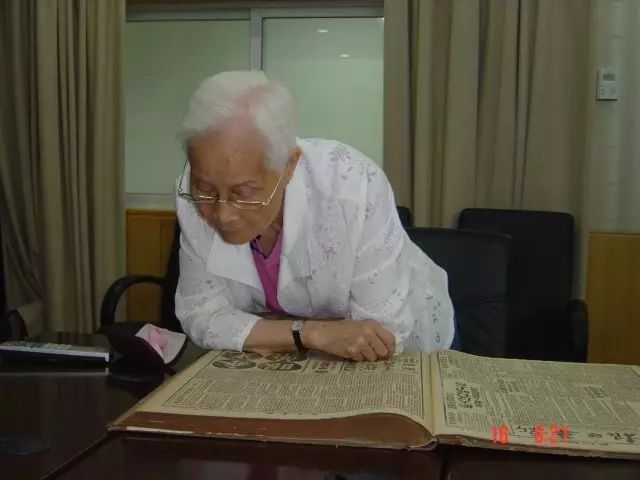

2009年1月看望张颖,李辉 摄。

纷繁的如烟往事,在张颖的回忆中,如此这般走进历史。

一年又是一年,每年我们总要见上几面,听她聊许许多多的故事。

转眼十年过去。二〇一五年十二月,生于一九二二年的张颖老人,永远离开我们,享年九十三岁。

她的故事,再也听不到了……

完稿于二〇一七年八月初,北京看云斋

2017年,《收获》长篇专号全新改版,60克轻质纸,厚达400页。由2卷改为4卷:春卷,夏卷,秋卷,冬卷。

定价:32元

《收获》微店有售。长按二维码可进入。

《收获》发行部:021-54036905