水只是水,但是风一吹水,水就有了纹;老虎那个皮不是只有毛,老虎皮上有纹,那就美了,那不仅是美,常常还是意义所在。

你跟我说小说要完蛋,那等着吧,戏剧会完蛋,等着吧,但是我相信就是那个根本的东西它也许不叫小说,也许不叫戏剧,也许不叫什么,就是那个文,是一定会在的。

文|

刘磊

编辑|

季艺

摄影|

刘星雨

李敬泽更为人所知的身份不是作家,而是著名评论家、

「

国刊

」

《人民文学》编辑,素有

「

青年作家教父

」

之称,坊间还有一个广为流传的说法:文学青年进京三件事——登长城、吃烤鸭、见敬泽。李敬泽自称上班族,他现在的单位是中国作家协会,他是中国作家协会副主席,5年前从《人民文学》主编的位置卸任到了这里。采访中,李敬泽叼着烟斗,说话慢条斯理,有种从容。

这也是他的写作状态。53岁的他开玩笑称自己为

「

一个自我认识很慢的新锐作家

」

。三十来岁的时候开始写作,先只是有一搭无一搭地,然后

「

写着写着吧,别人说写得好,这一弄二弄,写得越来越多

」

,批评家的名头就是这么无意中来的。写着写着,写作也才

「

在生命中它成了个事

」

。再写着写着,才开始涉及自我要求,

「

觉得说我要写好。

」

他的人生也有种从容,

「

真是没有急吼吼过,

」

「

就是没觉得说这个事我得着了就怎么样,这个事如果得不着我就要啥。

」

1984年从北大毕业的时候,他面临两个选择——总后勤部和《小说选刊》,选择后者只是因为总后勤部要出早操,

「

不让睡觉,我觉得很成问题。

」

写作对他重要,但只是

「

生活的重要内容中的两三个、三四个中的一个

」

,

「

当然是特别珍贵的一个

」

——他紧接着补充。他对写作的态度是

「

文人式的

」

。对一个文人来说,写作不是专业化的职业选择,它是

「

一般生活中理所应当会有的那么一部分内容

」

。与朋友吃个饭,要写个诗;写个公文,那叫《出师表》——都是要收进文集里的。

「

它就是他的整个生活状态,自然也和他整个生活状态、生命状态是一个自然而然的紧密结合在一起的东西。

」

李敬泽说,这也是写作和他的关系。

李敬泽新出了一本书,叫《青鸟故事集》,讲历史上的中国人如何面对

「

外来者

」

,如何处理各种

「

异质

」

的文化经验。文体不便归类,反正不好说它是小说、散文、诗歌、历史考据中的任何一种。书里充满了冷僻的历史细节,也有作者由此生发的超链接式想象和思考。在他的办公室里,他与我们聊了他文人趣味的写作、阅读、人生,以及这个时代的人们时常忧虑的文学的未来。

以下为李敬泽口述。

我可能更像个文人

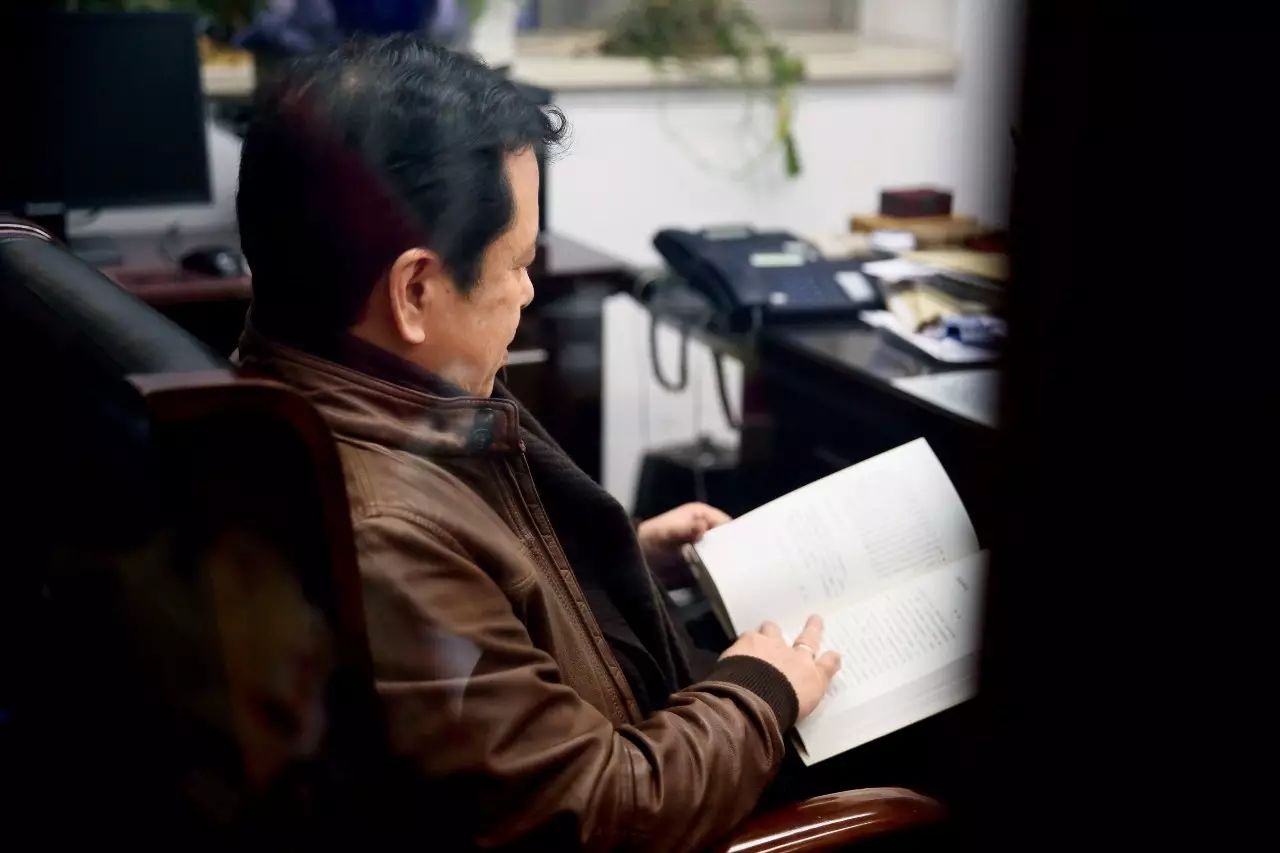

作为一个长期上班族,我是比较主张(上班)。我也有朋友说嫁了个人,想当全职太太,我就劝她,我说你可不要真当全职太太,因为你会发现人有时候是很脆弱的,他需要一个外在的框架帮助你建立生活的秩序。别人都是说我要写东西,我必须得请假,必须得有很长的时间,我说我要是有长假让我写东西就写不成了,我一定得上班,然后在办公室里抓空或者是晚上回去抓空,这样才能写出来。这东西很难讲,它是心理上的,就是说你办公室里把门一关,没人打扰,我就写,可以很快地进入状态。在家,你比如说是六天长假,早上起来喝会儿茶,晃一会儿,这儿拿一本书看看,拿着这个手机看会儿朋友圈、看会儿微博,一下又快吃中午饭了,就是它紧张不起来。你上个班,你就必须得什么时候起床,什么时候做饭,你要是在家待着,很容易就是说,哎呀,就不做饭了,我就多睡一会儿,很快你发现生活就没有秩序可言了。没有秩序不要紧,关键是造成你的整个精气神都提不起来。

对我来说写作还是个安身立命的事情,但是我也不认为写作是我生活的全部内容,它也许是生活的重要内容中的两三个、三四个中的一个,当然是特别珍贵的一个。前一阵子我还开玩笑说,我说我是一个自我认识很慢的新锐作家(笑)。就是也许有的人是很年轻的时候就已经说,啊,我要什么。基本上是90年代下半段,那个时候你想那也都三十多了,这个时候才开始觉得说写作这事,在生命中它成了个事。然后渐渐地,甚至是很晚进,比如到了这七八年、十来年,你才会觉得说我要写好。我上大学的时候,当然那时候我肯定是喜欢文学的,但是我是没想着说我要成为一个作家,乃至于什么批评家。80年代文学的风气非常浓厚,同班全是文学青年,写诗,结社,我基本上没参加过这个。

我也不觉得是有了很明确的志向说我在做批评,对我来说它都是一个比较宽泛的写作生涯的一部分。因为你当编辑嘛,当着当着人家就会有各种(约稿),这种东西只要你写一回,就有人说哎呀,写得好,再来一回(笑),这回数越来越多,渐渐不知道怎么着你就变成批评家了。我可能更像个文人。什么叫文人呢?就一个古代文人的一般生涯来说,第一,写东西这件事是他的一般生活中理所应当会有的那么一部分内容,他并不以为这个事是一个多大的事,多大的选择。第二,在这个写作过程中,他会面临一个很宽泛的、很生活化的这么一个场域。他吃个饭,跟人要写个诗;吃高兴了要应酬,给人提起笔来写,那叫尺牍,那是写封信;写个公文那叫《出师表》是吧(笑),那也要收进文集里去的。我是比较珍惜个人之间的那样的一种肯定。他们的肯定,他们的鼓励,当然有时候也包括他们的挑剔。哪怕是我不认识的人什么时候在哪个饭局上碰见了,然后他忽然说起我读过你的什么什么,你马上觉得这个人是我亲人啊(笑)。其实这跟一个古代文人一样。李白、杜甫写了个诗,也没有像现在这样的传播,就天天李白夸杜甫,杜甫夸李白(笑),但是就这么夸着,觉得写作是有意义的。

这个文人前面还有一个字,叫

「

文

」

。这个所谓文学这一说是个现代建构,小说、散文、诗歌,这叫文学,在古代是根本没有这个概念的。那么在古代它就只有一个很宽泛的

「

文

」

,文以载道,文章之道。现在你比如,小说里还分长篇、短篇、中篇,恨不得还得说你是个写短篇小说的作家。我们的传统是一个文的传统,没有那么专业化,也不是太在意这样一个体裁的。从我来讲,我说是文人的一个写作状态。所以老有人问说你是不是特别有意识地说要跨,非要把散文写得像小说或者把小说写得像什么,我说我其实写的时候是压根儿不太想你现在的这个文类界限的,我就是个文。第一我要自己写得高兴,第二我要,这叫辞达而已啊,这脑子里无论是有什么想法,是要放礼花还是要怎么着,正好是合于它那个(语言),如此而已。

我们常常容易把写作浪漫化。长期的写作是劳作,是下地干活。到最后其实标志着你是不是成为一个真正的写作者,就是说你能够把你的这些欲望、你的激情,变成一种劳作的习惯。你必须面对着的是写作的苦,它是一个近乎于推石上山的过程。作家们很少有人会在面对公众的时候谈论这些,你写完了嘛,你从田头回来了嘛,已经放下了锄头,把脚也洗干净,穿上皮鞋,这个时候说的就全是那个什么的话了,但是其实我知道没有任何一个写作者在写作过程中是潇洒的(笑),都是充满了失败感,充满了艰难困苦的这么一个过程。相对来说我觉得我更像一个文人。这个文人肯定不是把这写东西当成一个推石上山的事,这个不成。那么当然了,实际上你在具体的写作过程中,你还是感觉到了这个力量,你需要力气,你也需要坚持。

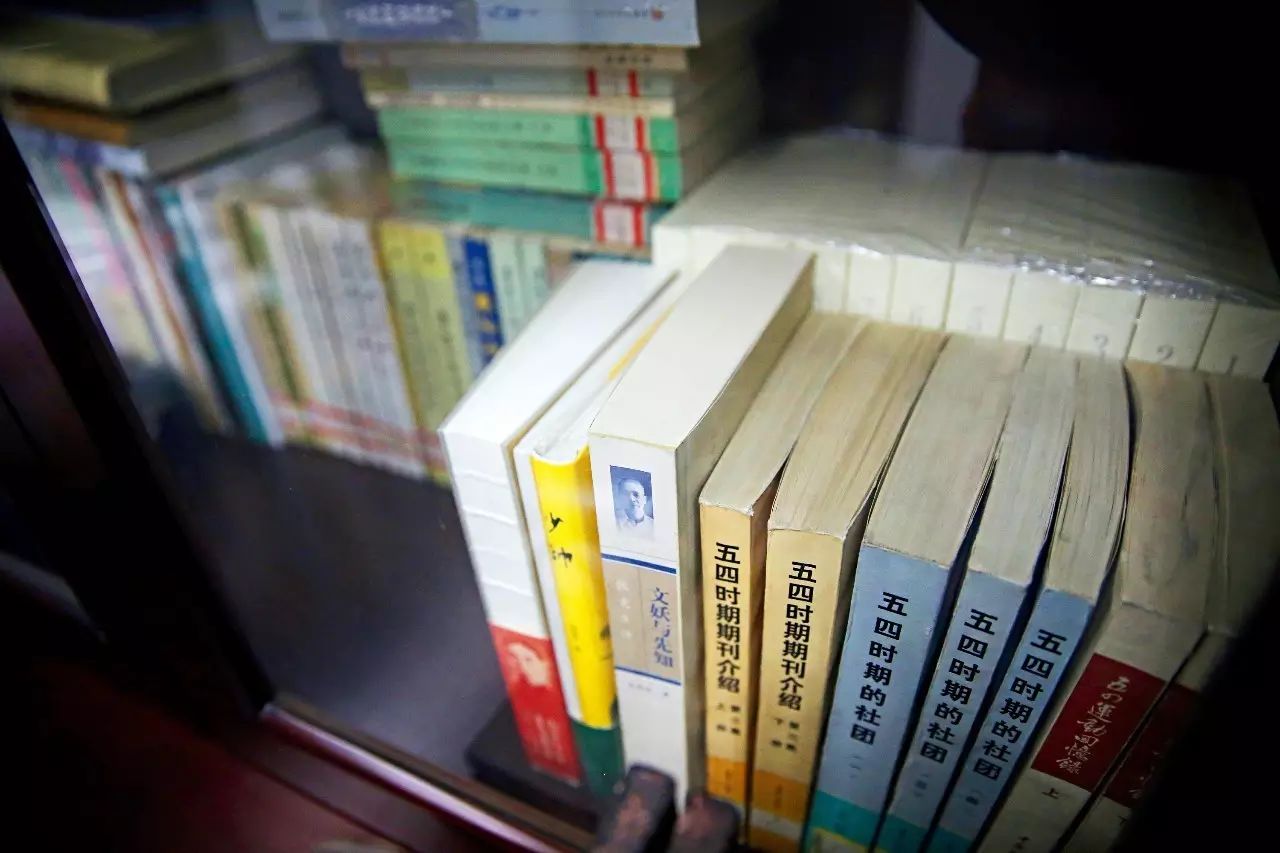

读书无用论

平时我是一个很随机的读者,我是读书无用论。读书的乐趣正在于它的无用。像我是60年代的人,一直到80年代之前,在中国是阅读特别贫瘠的那么一个时代,确实你也找不到什么书去阅读。但在这方面我是比较有条件,因为我父母当时都是在文化单位工作,我母亲在那儿整天周转各种莫名其妙的书。在我记忆里,到了70年代早期,那个时候就已经读很多书了,其实也就是七八岁。那时候就是那儿有一本书,你就拿回来读呗。当时还是有内部出版的一些外国小说,包括什么萨特的、三岛由纪夫的,它不会在书店里卖的,那叫蓝皮书、灰皮书,都是内部发行,都得有门路的人才能搞得到。我上小学二年级的时候,我们班主任跟我借《红楼梦》,我偷着把我们家我妈从不知道哪儿倒回来的《红楼梦》,借给了班主任,然后被我妈发现,我妈大发了一次雷霆。

其实我觉得像我们那个时候的阅读,或者就我个人那个时候的阅读,几乎是非常超现实的那么一个局面。就是说前边和后边都不会再有那样的阅读了。它等于给你几乎是设定了那样的一个场景,把你关在设定的这么一个场景里。一个小孩,在那样一个高度贫瘠的环境下,忽然发现他其实是掉到了那个糕点店里(笑)。然后这个时候你也不知道你是多么的幸运,你也不知道这些糕点意味着什么,那么然后你就完全杂乱无章地就狂读,完全无用的,你也不知道读是为了什么,既不是为了求知,也不是为了考试。你那时候也没别的,也没有电视看,也没有游戏玩儿,我嘛,小的时候也不是一个特别爱疯玩儿的。那个时候蓝皮书、灰皮书,反正大量地读。包括当时苏联的一些东西,也翻译了很多。我老说,我说我生活在70年代,一个小孩对现代生活的最初的感知是看苏联小说看出来的,那时候一看,哎呀,家里开着小汽车,那叫拉达轿车,什么吃鱼子酱,还要在家里开舞会。现在这孩子七岁、八岁就开始给你规定必须读这个书,什么课标,都是为了考语文。我们那会儿没有。上初一初二的时候,吭哧吭哧还读过《资本论》。

如果说有学问,也是一不小心搞杂了。但是这个杂里也有一个方向,基本上你会渐渐地有一个趣味。你比如像这个历史,我家里两面墙书柜,大概齐一面墙差不多全是各种各样的历史书。在这个方向里呢,你渐渐还会形成特定的一些兴趣,像《青鸟》里所反映的这样,就是历史中比较偏僻的一些东西,你比如物质问题。最近还在琢磨说,你看古人吃东西是很值得同情的,他们吃不着什么好东西,没有辣椒,辣椒是很晚进的,胡椒起码是汉代以后才有,以前春秋战国,也就是有点盐,像酱啊什么的,那都是奢侈品。特别喜欢看这些兵器,我说回头我要有闲了,我就写个兵器的书。日本刀在明代是比我们的刀要厉害,所以倭寇那么凶,一定程度上也是先进武器。就是诸如此类的趣味你会渐渐地形成,这个趣味的形成,其实我觉得也是一个文人化的趣味。就是说我也不打算是做什么学问,你莫名其妙就是对这感兴趣。你的主要兴趣是审美的,甚至在一定时候,你可以说你的主要兴趣是一个博尔赫斯式的兴趣、艾柯式的兴趣,就是说我是要由此而引出一本正经的胡扯(笑),如此众多的冷知识给我们开辟了一个一本正经的胡扯这么个天地。

断根?恐怕咱没这本事

这么些年,你们这些媒体最爱问的就是这个问题:李老师,能不能请回答文学期刊的前途命运。记得有一回被问急了,我说我觉得吧你还是思考一下你们报纸的命运问题吧,我觉着可能你的报纸完了,我的期刊还没完。我是觉得是这样,我们其实真的不必去焦虑那些。过去当主编我老讲,我说这个前途问题不是你们要想的事情,我说你们要做的是咱开个饭馆,你们一定得把这饭做好,做到极致,我说我还真就不相信,如果我们都能做好,就还一定会倒闭。现在也依然是这样。我们对于文化或者对于大势的发展,有时候会过于慌张,真是自己能把自己吓死。但实际的生活的逻辑肯定不是那么简单,一个文化的机制和生活的机制一样,会非常复杂,不一定是我们所想的那种线性的、替代性的关系。你要天天那么想,人工智能都这样了,下围棋你都下不过机器人了,你说那我们这些人还忙活啥呢?

我以前当编辑,来一个作者我先看简历,以前的简历基本上都是当工人,或者是个农民,或者是大学毕业后在某机关工作,在某报社工作,这个简历是很简单的。现在这个文学新人的简历比我们那会儿长,什么留学美国了,然后又到欧洲哪儿哪儿学;本来是学证券的,然后忽然又学了美术史了。你会发现他的背景要更为复杂,更为多元,这个其实是这个社会的反映。某种程度上讲我是非常喜欢这样的变化,意味着我们的作家确实可能会从很不相同的文化背景、很不相同的文学资源、很不相同的经验构成出发去开始他的创作,也许我们的文学会因此变得更有意思。

有的时候文学就跟蘑菇一样,它是一窝一窝的,一场雨下来就这一窝蘑菇。80年代出一窝人,为什么?那窝人是前面已经憋了20年才出来的,你比如北岛,如果是个正常年代,60年代末他就出来了。这就是时势。整个80年代经历了中国文学的一次新的创世,等于前面是废墟,后边咱从根上盖。你创世的作家是很容易取得经典地位的。当然了,说老实话,你现在看到的那也是一千朵蘑菇,最后剩了这么五六朵。在80年代是属于写一个短篇登上《人民文学》,就可以成大名的,但后来也是被遗忘,这是个自然的淘汰机制。

80年代的这个力比多

(编者注:力比多泛指一切身体器官的快感,精神分析学认为,力比多是一种本能,是一种力量,是人的心理现象发生的驱动力。)

正在耗尽。一个很自然的原因,老了嘛。你想想这拨经典作家都是六十往上了,客观地说已经进入了一个作家写作的晚期。更重要的,我们到现在用的这个文化逻辑,关于文学的文化逻辑,还是80年代确立起来的,是在这个文化逻辑上矗立着这些经典作家,而这个文化逻辑也面临着损耗和变革。所谓文化逻辑就是说我们对于文学的想象,你认为什么是好的文学,文学应该是什么样,小说应该怎么写,小说和世界的关系是什么,小说和作家的关系是什么,所有这一切。你可以想见的,它不可能永远不变,它迟早是要变的。这个逻辑已经管了这么多年了,而这么多年,中国已经走了多远出去了,我们每个人的生活、你的经验背景已经有了多大的变化。我觉得现在就是正在变的时刻,现在我们就是身处一个临界点。所以我总是鼓励我们现在的年轻作家,包括年轻的批评家,我说也许你们其实是正逢其时。80年代是一个立法时代,你后边都是,你没走出它的圈。也许我们正面临一个新的立法时代,就是说需要有新的作家,包括我们的批评家来立这个新法,开辟新天、新地。

甚至我们在看待文学的时候,也要有一个泛文学的眼光。这就是回到我们刚才那个话题,叫做文呐。水只是水,但是风一吹水,水就有了纹;老虎那个皮不是只有毛,老虎皮上有纹,那就美了,那不仅是美,常常还是意义所在。广义的这个文,包括着书写行为,包括着审美的、伦理的和意义的这个追求。广义的这个文,我觉得只要有文明在,只要我们还不变成野人,是一定会在的,一定会寻求各种各样的形式。所以你一定要跟我说,说小说有一天会完蛋,我同意——有什么不会完蛋的呢?现在意义上的小说,15、16世纪才有,那不是与生俱来的东西啊。你跟我说小说要完蛋,那等着吧,戏剧会完蛋,等着吧,但是我相信就是那个根本的东西它也许不叫小说,也许不叫戏剧,也许不叫什么,就是那个文,是一定会在的。那几乎就是人之为人的根本条件。几乎是从有人类,人神分离、混沌初开就有文学,不管人类经历多少的艰难困苦,还有这个东西,我们何以就会想象说未来就不会有呢?它一定是最深地植根于人类的某些本性之中的东西,我们哪里能轻率地说在咱这一代……这一代等于是多可怕的一代,你们才能把这个事给彻底地断了根呢?你还真以为你有这本事?恐怕咱没这本事。

真是没有急吼吼过

我是随遇而安的一个人,并不是特别想说我将来要怎么怎么样。我从情感上和理智上我都理解,我会碰到很多急吼吼的人,一个名利场急吼吼的人,其实我是理解的。但我就有时候想想,我真是没有急吼吼过,就是没觉得说这个事我得着了就怎么样,这个事如果得不着我就要啥,所以我不会说为一个事我拼命地去争,以一种一往无前的精神去争夺一个东西。一般我也不跟外人说这个,是因为我觉得说了吧,人家觉得好像,你丫一辈子多顺啊,是吧(笑),说得好像你还变成那个啥了一样。可能也是条件不一样,现在年轻人可能也由不得你这么被动。我们那一代人,那个时候是包分配的嘛。但我肯定是属于我们那一代人里比较没出息的,是属于那种懒的或者是想不到去自己决定自己的道路的。你想想我们那会儿学中文的,北大,特别是在80年代,那个风气。我们那个班里大概一半以上出国了,然后这一个班三十来人,大概至少也得有七八个人是经商了。那个时代它确实是好像无穷的新的机会敞开,很多人都会跳进去。

因为我一个摩羯座,就是摩羯座是属于,你比如我现在在做壶,如果没有外力,我永远想不起来我要做碗。但是呢,忽然有一个那个什么外力,说你要做碗,那我会把壶和碗都做得好好的。我会把做壶也当事业做,碗也当事业,但我不会一边干着,一边说做壶有什么意义呀,这个做碗是多么无聊的事啊,我不会这样。我没说嘛,那会儿给我分会计师事务所,我认为现在肯定是一个好的会计师事务所高级合伙人。就是我没有对自己说我一定要怎么样,否则我生活就没意义,生命就没意义。

我觉得我(以前)肯定是一个非常尽职尽责的编辑,现在这样的编辑不好找了。有时候出差还经常碰见一个五六十岁的作者,不是多有名的,全是那种可能写了一辈子,没有写出太大名堂,但他那时候会说,哎呀,李主编或者李主席,我还留着你给我的信呢,说是什么1991年你给我写的信,一共五页,一共八页。好多事我自己都忘了。