作者 | 木羽

来源 | 新东方家庭教育(ID:xdfjtjy)

最近,微博大V

@A股侠女

分享了一篇粉丝投稿,读完甚是感慨。

粉丝是一位高中女孩的妈妈,一来就跟大V吐槽“

自从女儿上了高中,感觉我们这做父母的,越活越卑

微呢

”。

具体的情况是这样:

晚饭时,她顺嘴问女儿:老师布置的英语专项训练写完了吗?

却换来了一句“怼”:我不写完,你能给我写啊?

吓得她赶紧噤声。

提到女儿生物成绩低,老公提建议说要以背诵为主,背熟了考及格不难。

可女儿听完一下子翻脸:“你说的倒是好听,容易,高中的哪个学科容易了?你要学一个试试,还不一定有我好呢!”

当时气氛变得紧张,她和老公只好回卧室。

后来,她和老公肚子饿,走到厨房吃零食。

没想到,这也惹到女儿。女儿从书房跑出来,气急败坏地嚷着:

“这大半夜的,还让不让人家学习,你俩这是故意的吧,吃着东西嘎嘣嘎嘣响,多烦心你们知道吗?”

看着眼前这个“火药包”女儿,她和丈夫只能默默收起袋子走开,不敢再打扰。

评论区,不少有相同经历的家长大吐苦水:一模一样!现在的孩子都习惯把坏脾气丢给父母。

特别是青春期孩子,说不得,骂不得,一点点小事都有可能激怒他。

这里的问题,究竟出在哪里?

是时候好好探讨这个情况!

孩子变得易怒和“强硬”,未必是不尊重

作家麦家曾在《朗读者》中这样评价儿子的青春期:

“陪伴他,就是陪伴一头老虎,你得小心翼翼。”

儿子初二时,有一天突然把房门关了起来,此后三年,那扇门再没有开过。

就算关心儿子,想要进去一探究竟,儿子也坚决不允许,否则就离家出走。

为什么儿子会一夜间变了个人似的?身为父亲的他,很难理解,也难以接受。

每次回想起来,始终心有余悸。

而他的感受,代表着无数青春期孩子的父母。

不知道何时起,原本那个乖巧、听话、懂事的孩子,变得暴躁易怒,一点就着。

稍微多说他一句什么,都有可能被怼,或者拒绝沟通,完全没办法心平气和说话。

更夸张的是,明明为他好的事,他都不接受不顺从,一意孤行,做的和想的常常超乎想象。

这一切,在心理学家看来,却正常不过。

青春期是孩子自我同一性的形成期,意味着孩子已经开始探索自我,渴望独立。

但同时,孩子的大脑仍未完全成熟,发育不足的前额叶皮质很难控制外界刺激下的负面情绪。

想摆脱外界的束缚,却又没有足够的生理条件。

这样的失衡,正是引发青春期孩子各种问题的底层原因。

曾经有一位16岁的女孩在网上直言不讳,称自己大部分时候不是有意要顶撞父母,惹父母生气。

只不过很想证明自己是对的,不想总被父母当成小孩子来看待。

把话藏在心里不想说,只愿意把实话告诉身边的朋友,一是不愿父母担心,二是自己长大了,想有点个人私隐。

心理学教授程利国将这种“心理闭锁性”视为孩子成长过程中的社会适应。

即是说,

孩子的叛逆、拒绝、“不尊重”,是一种正常现象。

孩子正在这个特殊时期,不断长大,独立思考,想办法在实践中调整自己,证明自己。

孩子大了,父母不再是他的全世界

父母其实也知道,孩子的青春期是“红灯期”、“危险期”,但心里有疑问:

小时候教他,他都会听;可长大了,还是那样教他,却没有用了,有可能反过来被孩子教育。

这又是为什么?

知名媒体人吴伯凡老师认为,根源在于父母和孩子的关系,会随着孩子年龄的增加发生变化。

小时候,孩子接触最多的人是父母,父母便是孩子眼中的世界。

父母的言行、举止和想法,是他的模板,父母的形象,在他看来高大又特别。

可随着他的年龄增长,接触到的人越来越多,有同学、老师、志同道合的密友。

这时,父母便不再是他的全世界。

甚至有自己的思辨能力,更客观和理性去判断父母的行为,消除对父母的滤镜,觉得父母不过也是普通人。

如果这时父母端起架子,孩子也很容易端起架子,彼此间的冷战只会不断升级。

前不久,余杭一个11岁男孩离家出走,就跟爸爸有关。

每天回到家,他看到爸爸不是刷手机,就是玩游戏,从来不帮忙家务活,也不出去挣钱。

跟爸爸讨手机玩,爸爸非但不给,还扬言要揍他。

这让他内心愤愤不平:凭什么爸爸可以玩,我就不可以。

实在看不惯爸爸的所作所为,他宁可编借口离家出走,在外面呆一个晚上,也不愿回家。

即便找到他劝说了一番,可他还是没办法接受,心里满是委屈。

当时看到这个新闻,不禁替孩子嘴里提到的“爸爸”感到害臊。

真别把孩子当成三岁小孩,他那么大了,什么是好什么是坏,他分得一清二楚,明明白白。

老拿“我是你爸(妈)”、“我吃过的盐比你吃过的米还多”来压他,行为上又不能给他树立好榜样。

那么孩子只会越来越质疑父母,觉得父母没什么能耐,甚至还会大胆挑战父母的权威,和父母对抗起来。

看不到孩子心理的变化、意识的觉醒的父母,很难看清自己和孩子之间的边界感。

一味地故步自封,习惯用权力控制孩子、打压孩子,换来的只会是两败俱伤。

青春期,父母的教育要有边界感

父母对孩子的爱,毋庸置疑。

只是

对待青春期的孩子,需要把握好表达爱的这份边界感。

太过,容易演变成控制,给孩子带来压力;太少,又会让孩子觉得疏远、冷漠。

那么,应该如何确定好亲子间关系的“边界”呢?说到底,就是“三不管”。

第一,不管孩子的隐私。

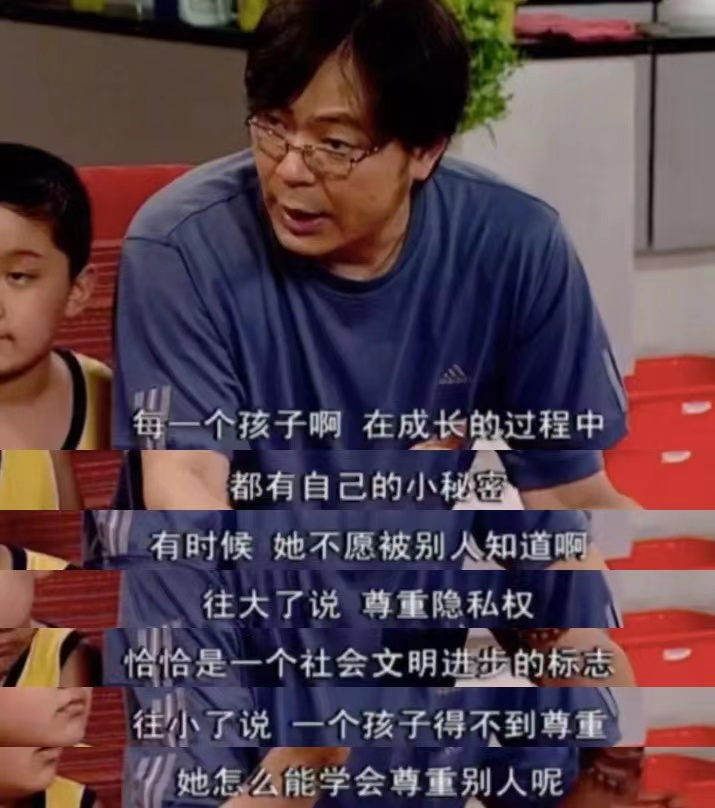

《家有儿女》有这样一个桥段:女儿夏雪吃饭时心不在焉,一脸的生无可恋。这让全家人感到好奇。

于是两个弟弟便开始跟踪她每天的行程,想知道夏雪究竟在干什么。

经过几天的“暗访”,大家才知道原来夏雪因为同桌生病,深受打击。

就在这时,爸爸夏东海表示,孩子的隐私,不要管太多,要给予尊重,只有这样,孩子以后才懂得尊重别人。

的确,孩子长大了,有自己不想轻易分享的“隐私”。

这时,

最好的尊重就是允许他藏在心里面,直到他愿意分享,给他支持和保护。

第二,不管孩子自己能解决的事。

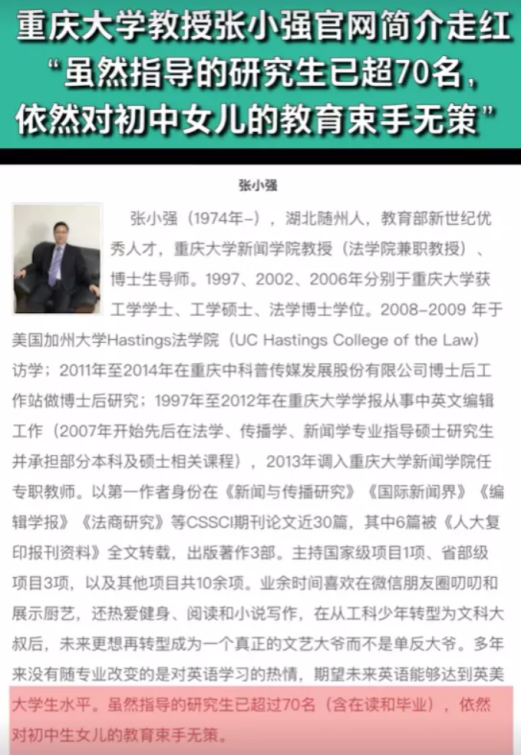

重庆大学张小强教授,在个人官方简介中自我调侃:虽然指导的研究生已超70名,依旧对初中女儿的教育束手无策。

青春期的女儿,不接受他的指导。

不管怎么尝试,都不行,于是他便完全不过问女儿的学习,只负责做饭陪伴。

没想到,自己“不管”了,女儿反倒愿意和他聊天了。