楚思贤(Freeman)在个人艺术项目《绘画者的绘画 I | Viewer's Right & Painter's Move》现场。好好画画,闭嘴封麦。此图是本文另一作者雷徕偷偷地拍的

(推文大标题是标题党,刻意放大争议,有方法脉络和理论先行地画画,并不等同。正经的标题在下方正文篇首。另外,因为不配图会显寡淡,配当下画家的作品图,又会引起和纲要文字的偏差,所以配了弱关系的图,和严肃的正文不同、有些玩笑,不是文字的对应说明。)

楚思贤与雷徕关于

“

偏离

绘画

”

这一议题理解的一次共同写作,2024.8

我们的目标是通过简单明了的描述,理清出一条在复杂绘画概念中的有价值路径。这是一个初步的整理工作,不是为了引导,而是为了发现,让绘画的参与者重新关注现在,而不是仅仅回顾过去或展望未来。

我们讨论的“偏离”是绘画的一种构建基础,我们想证明它的合理性,但这并不是要形成一个新的“主义”。这只是对真理的一种片面揭示,随时准备被定义和遗忘。

虽然这套解释性的语言不是后现代价值相对主义的,但它源于后现代艺术的背景。因此,它能包容各种绘画理念,包括对超越性的信念

(实际上,两位起草人都有这样的信念)

。它反映在许多艺术家的创作中,作为一种直觉实践的“准理论”,虽然目标明确,但在方法论和话语体系上,不急于摆脱混杂状态,也不刻意排除内部的矛盾和张力。而目前,我们尝试以模块化的方式书写,重点接入德勒兹的差异哲学和拉康的精神分析等理论,来增强绘画讨论的思考维度;且,我们对这种接入的合理性,保持着自我质疑,并需求更多跨理论的链接。

(在我们之间的一种观点是:德勒兹的“感觉的逻辑”的绘画路径三分法,是李格尔/沃林格/沃尔夫林的触觉/视觉二分法,和梅洛-庞蒂的结合;拉康的三界说,是披着弗洛伊德外衣的科耶夫,而本文中对之的运用,又部分接合了列维纳斯。此外,文中部分章节化用了德里达和否定神学的比照,阿多诺的晚期贝多芬论,弗里德里希的现代抒情诗论,等等诸多理论,在此不一一指出)

我们秉持“从我做起”,希望促成一种新的艺术风气,为新的绘画学术构建方式贡献一小部分力量。

小编是新来的,不懂配图,既然说的是新风气嘛,配张“新生活”吧……

1.“偏离”从绘画过程开始

在绘画过程中,“偏离”意味着对绘画过程强调。用简单的话说,就是“结果不重要”。

如果我们只关注绘画的最终结果,那么画面就变成了一个可以复制的对象,失去了其独特性。这是因为,绘画的独特性来自于过程中的个体差异性表达,而不是最终的结果。如果我们把绘画看成是结果,那作为结果就注定难逃再现的理解方式,那么它的独特性就会丧失。绘画的独特性在于艺术家的个性和过程中的“偏离”,即那些错谬、误差、冲动,这些都是绘画意义的关键。

所以,“结果不重要”是从艺术家的角度说的。尽管如此,从画面本身看,“偏离”的绘画仍然可以有非常设计感和视觉冲击力的结果。因为,它可以包容从极左到极右的作画者理念:是认为视觉惯习、文化陈见,塑造了一系列被我们误认作视觉完型

(格式塔,Gestalt)

本能的东西?或者相信,用点线面构筑的、合乎人之局限性的视觉完型,真可以追及对精神异象

(vision)

、对无意识原型

(archetype)

的管窥式再现?可以对这些事存而不论——在“偏离”的提倡者看来,眼下更重要的,或者说唯一重要的,是悬搁视觉惯习造成的“好看”偏见

(悬搁理性经验和感性普遍的判断)

,突破舒适带,澄心

(可以味怀或不味怀)

,落笔,让过程的痕迹提示出某种潜能的征兆,并把它提取出来、延展成新的视觉标准

(可

能性)

,也就是绘画中新的理性经验和感性普遍标准。

小编想不出这里该配什么图,放一个Freeman大大的演讲视频好了……

2.“

偏离

”

的意图性和反意图性

(绘画中的三种偏离)

绘画中的“偏离”可以是有意识的,也可以是无意识的。根据德勒兹的分类,我们可以将偏离分为三种类型:1. 有意识的偏离,2. 无意识的偏离,3. 有意识和无意识同时存在的偏离。

具体来说:

1. 有意识的偏离:这种偏离注重风格化和概念化,呈现出具有设计性和预设的结果,例如蒙德里安的作品。

2. 无意识的偏离:这种偏离是非理性的,依靠身体的自然反应和无意识的表达,例如波洛克的作品。

3. 有意识和无意识同时存在的偏离:这种偏离调动了无意识的身体性,同时也有意识地控制身体,例如培根的作品。

所有这些偏离都是因为艺术家的个体差异,它们展示了绘画过程中独特的表现方式,确保了绘画作品的独特性和唯一性。简而言之,只要艺术家参与绘画,就会出现偏离。实现艺术家独特性的“偏离”和作为绘画意义起点的“偏离”实际上是不同的。目前,以个体差异性表达

(即“原创性”)

为基础的“偏离”,作为绘画的合法性基础,是坚固且接近本质的,虽然还可以进一步讨论和质疑,但整体的“偏离”架构就是基于这一点建立的。

3.“偏离”建立在重复

(套

式)

之上

(“套式”在艺术创作中指的是一种重复的、标准化的表现方式或模式。它通常包含一套固定的形式、图像或方法,用来构建作品。这种模式在不断的创作过程中会被重复使用,但可能会随着时间和经验的积累而进行修正和变形。)

“偏离”的核心在于不断的重复和修正套式,而不是单纯的点线面构成或具体的形象。就像达尔豪斯批评勋伯格/阿多诺时所说,音乐的基础不是音阶,而是和声;同样,绘画的基础不是线和颜色,而是关系。在实际创作之前,画家首先是文化环境中的观察者和学习者。

当一种样式或图像在画家那里变成套式,并在内部系统中反复演变时,旧的意义

(作者的意图)

往往被废弃。通过这种方法,艺术家主体的深层意识开始让这些套式扭曲、压缩、变形,从而“偏离”开始产生。

旧套式在新作品中可能会被完全解构,只留下去意义化的视觉表象,或者留下一些难以言喻的感受痕迹,这些痕迹可以是画家的情感、欲望,也可以是方法系统带来的意外。

另一方面,差异的重复不可避免地会形成系统化的倾向,这意味着,当一个图式或风格成为新惯例时,它的固有意义必然

会被

部分剥夺。但如果不形成系统性,也难以解读新视觉的意义。套式在新的关系构成中,可能变成一种“抽象”图形,或者通过系列作品的变形过程,揭示画家内心的潜在意义。

总之,“偏离”在抵制系统的同时,也在反复进行系统化和去系统化。尽管现代主义的系统闭环理想,可能无法完全实现,但它作为一种幽灵,始终萦绕在现代画者的创作中。最终,“偏离”代表的是一种可能性的绘画,而不是确定性的绘画。

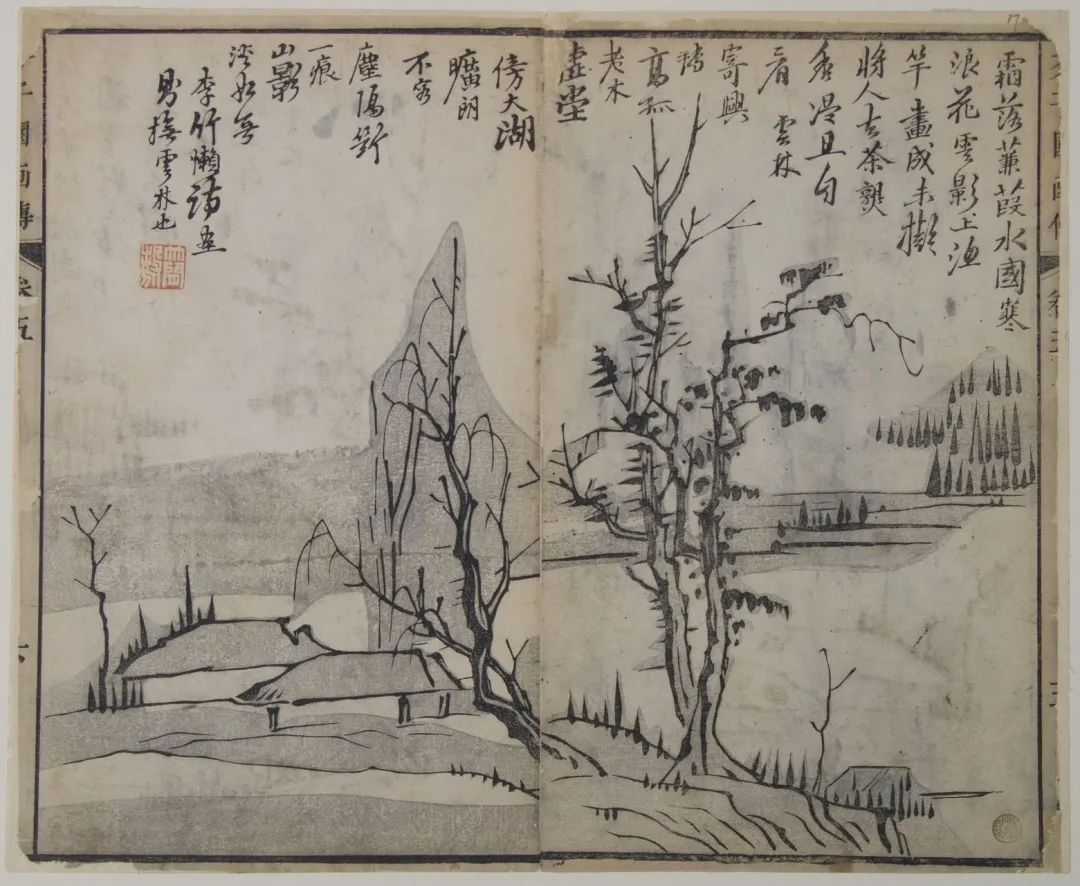

说到套式嘛,当然要po一页《芥子园画谱》

说到套式嘛,当然要po一页《芥子园画谱》

对于像这两位文章起草人那样信仰超越者的人来说,“绘画的偏离”具有双重含义:

首先,它是一种逃离既定风格语言和意识形态束缚的方式,旨在追求心理上的自由和逍遥。尽管这种自由感在现代人中普遍存在,但它不一定代表对真理的真实反映。真理可能在自由中显现,但自由本身并不是绝对的真理,人也不可能真正接触到没有语境限制的绝对。绘画中的“偏离”通过不断的重复和差异,虽然无法留下真理的明确痕迹,却能展示接近真理的过程,并在不断反复中逐渐揭示真理的本质。

其次,在这种逃离的过程中,真理可能会偶尔闪现。人们渴望逃离既有的秩序,认为其中蕴含局部“真理”,而真正的真理,常常在这种自由的探索中突然出现。虽然艺术家的方法可能无法完全捕捉真理,但在这一过程中,一些技巧和智慧可以帮助艺术家留下一些关于真理的微弱痕迹,尽管这些痕迹总是带有间接性。

反过来说,“偏离”是一种差异化的开始,是分辨心的源头,是一种人的基本特质,也可以是一种自带的原罪。而对罪的源头的认识,也是赎罪的路径。这种“双重性”不是对立统一的关系,而是一种矛盾的复合体,它基于对人类局限性的自觉,采用了一种悖论式的方法。

最后,在一个完全此世的层面,超越性对“偏离”的隐匿作用,又如同“新教伦理”和“资本主义精神”那样,迂回又曲折,但又是强影响,并有一种头尾倒置性。不可触及的超验性理念的隐匿在场,也就是一种对临在

(或其随时可能在、但眼下又缺席的情况)

的信念,促成了内心有一种本能的交托,左右了画者的行为趋向:仿佛有某种超越性,会以一种意志的形式,直接在作画过程中留下某些东西,而这些东西不是指向预见超越者本身,反而是辅助绘画者,展示和留下人之无意识心迹与绘画语言自制系统间磨合出的某种东西。当然,这种复杂和暧昧,和大部分“偏离”画者无关。

图片编者按:中世纪的象征主义——视知觉无法直触超越者,通过氛围到达帐幕前的空地

库萨的尼古拉:

明明是在说德里达的“延异”和否定神学的关系,放我的照片,要不要那么扯?

库萨的尼古拉:

明明是在说德里达的“延异”和否定神学的关系,放我的照片,要不要那么扯?

5.绘画从“设计”到“偏离”

从词源上讲,素描

(disegno)

最初指的是设计。设计意味着制定计划、明确意图、让媒介透明

(即媒介的存在不被注意,直接传达内容)

,并且在感知上保持平滑。

当笔触和色彩本身成为审美标准时,它们不再只是媒介的语言,而是平滑的内容本身。

在这种情况下,“推着画”和“想好了画”的方法,实际上都停留在手法的惯性里

(或者说是从惯性中衍生出的“新”方法)

。

因此,无论是基于肖似性的移情,还是基于“画面基本构成因素”的重构,这样的绘画讨论实际上失去了意义。

古老的“偏离”主义,如“抽象表现主义”,就成了一种新的“设计”,不再接近绘画的“真理”。

如前所述,有效的解构方法总是针对套式本身。当我们接受现实和历史局限性的影响时,我们的绘画形式语言和本体论设想也会受到影响。绘画的视觉语言系统,实际上是通过类似于“家族相似”的语言游戏生成的。因此,绘画形式语言的演变逻辑和视觉愉悦的机制,可能在一定程度上是分离的。新的视觉习惯可能产生新的观看欲望,这也就成为一种可行的方式。

总结而言,绘画中的“设计”在某种程度上违背了对绘画“本质”的设想,但在另一种意义上又接近了绘画的“本质”。作为一种反设计的思维方式,绘画的“偏离”可以从设计感最强的样式开始——比如类似于平面装饰性纹样的某种东西——来开启“偏离”之旅。

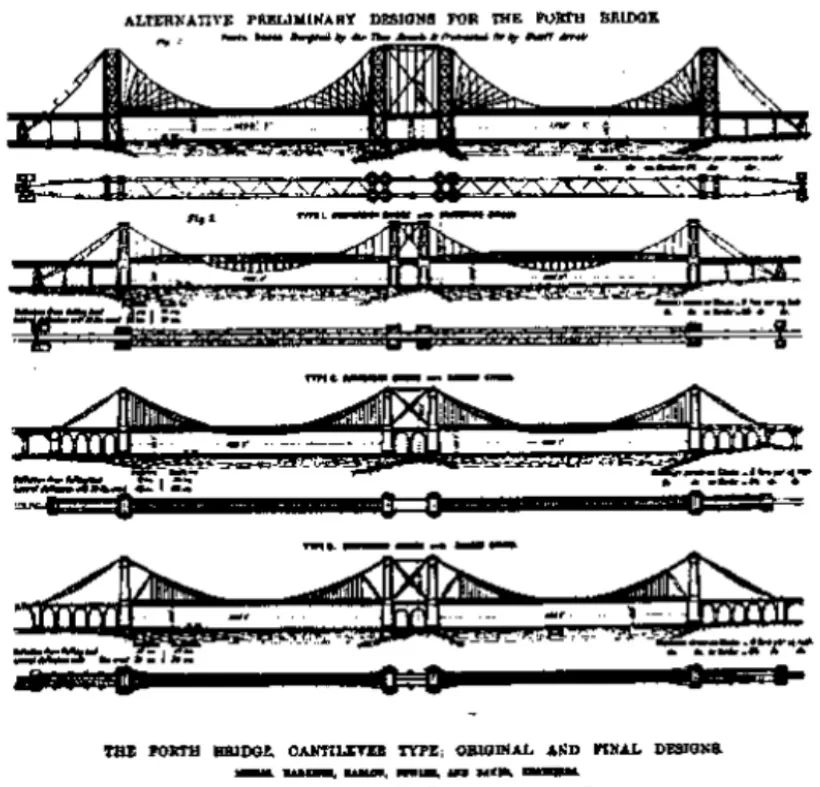

巴克斯桑德尔以桥梁工程设计,来和艺术中的charge-brief思维作比较,所以,小编心血来潮截了个配图。

啊,这……

巴克斯桑德尔以桥梁工程设计,来和艺术中的charge-brief思维作比较,所以,小编心血来潮截了个配图。

啊,这……

6.

作为绘画结果,

“

偏离

”

是一种娴熟的、体系化的稚拙风格

在当代绘画实践中,“偏离”经常表现为一种精致而系统化的稚拙风格。这里的“偏离”指的是在重复的过程中产生的差异,就像手滑、口误、语塞一样。这种风格反映了你内心那个无意识的部分,让人们从你的“笨拙”中看到真实的自我。现代社会中,人们经历了大变革和社会结构固化带来的焦虑,因此有了一种对拙朴形式的兴趣。“偏离”则是将这种拙朴风格进行激进化,重新合理化这些无意中的误差,形成一个新的视觉体系。

这种风格的形成可能源于对精致艺术的焦虑,因此故意采用生涩的手法;也可能是因为创作中的挫折和不圆润的情绪,通过别扭的表现来体现;再或者是由于现有形式无法创新,故意制造奇怪和偏颇的效果,并用另一种偏颇的方式进行补充。此外,为了准确再现某种亲身经历的氛围,艺术家会反复探索和磨练,保留过程中产生的错误痕迹,这些痕迹增加了视觉的张力;有时则通过协调与不协调的并置,进一步提升画面的张力。

“偏离”并不将“在路上”设为绝对信条,反而是设想了一种最理想绘画结果的存在,恰恰是这,使得它不断处于“偏离”的状态。从理论上看,它可以表现得非常有设计感和视觉化,但在现实中,往往是实验性的和过渡性的,不追求一蹴而就的完善。另一方面,它又并非完全反设计或反套路的做法,因为正是这些套路为“偏离”提供了出发点和差异化的前提。

在形式语言系统中,“拙”、“涩”和“支离”并非缺点。这些“错误”将成为重新构建整体绘画结构的关键,绘画中的媒介局限性也将是“错误”带来的特点和优势。通过少量局限性的表达方式,媒介、绘画形式和感知再次互相链接,形成新的能指链条,构成复杂而丰富的视觉表现,指涉大千。

凭啥武梁祠的人物形象能代表稚拙风格?因为画稚拙风格的艺术家都喜欢提ta啊

7.“

偏离绘画

”

不是“坏画”

理论上的“坏画”其实是对既定审美形式的姿态性抵抗,并不是对绘画本身的讨论。因为“坏画”过于沉迷对某种视觉结果的思考,它已然变成另一种审美偏见。

但现实的坏画实践,有时会脱离“坏”的初衷,演变成一种以“坏”建构新的“合理性”的做法,也就是一种绘画偏离所产生的绘画。作为绘画偏离所产生的绘画,并不拒绝任何形式,也可能是任何形式。

一种偏离所产生的“画坏”,是正视绘画中的不协调性,并将其刻意放大,对已成陈规成法的绘画语言进行价值重估。形式语言中,物质施行过程中的局限,也就是短板,会构成一种形式语言或风格的边界、阈限。不是围绕着一种材料性的长板,而是围绕短板,进而形成一套由少量表达式组合叠加,转译大量语义指涉的表达体系。

放大局限性,突出其“错误”一面,甚至模仿他人的错误,通过巧妙的装置让这些“错误”在画面中显得合理。以“错误”或“破损”为基础建立的方法论系统,注定是一个反复“偏离”的过程,因为这种“反体系化”的方法,只能是不断地调整和拆解。这种逻辑的自洽,可能源自心理上的复杂性和矛盾,同时,形式语言中的“错误”与人的社会错位感之间,有着自然的对应关系。

人们尽管不情愿,却会将自己与系统的关系赋予一定的“认同”,因此,与系统的对抗和调和成为一种常态。这种以“坏”为“好”的偏离方式,实际上是系统性痼疾的表现,一种自我矛盾的“反系统”做法。

8.

偏离表现为一种风格的“死亡”与“重生”

在已成为传统的艺术中,艺术家的经验积累不会带来对画风油腻和套路僵化的焦虑。如在古典主义中,绘画材料在眼睛和内容之间是透明的,艺术的“绘画性”体现在细节的触感上,而非整体的视觉效果。然而,当艺术家开始关注绘画的形式风格本身,而不仅仅将其作为表达内容的工具时,就会出现问题。

(以下两段参考阿多诺的“晚期风格”)

当绘画形式进入过于成熟和圆润的阶段时,它的表现会逐渐僵化,失去活力。这时,反成熟、反协调的艺术便成为一种回应,也就是“偏离”,表现为画面的沟壑、坎坷和苦涩,缺乏明确的目标和内心的茫然。在这种艺术中,静谧和谐的视觉风格也可以与内心的分裂相匹配,营造出有意的晦涩感。局部的优美视觉与整体的突兀形成对比,有时使用不必要的装饰,有时突然唐突地出现朴素元素。

这种艺术以高度的结构意识对抗传统的结构性,采用怪异的挪用方式进行创新。画面节奏复杂且常与自身矛盾,构成失调,时而将小品化作宏大的主题,时而将宏大主题化为充满留白的小品。

贝多芬《庄严弥撒》的一页谱。据说是“晚期风格”代表,咱也不知道,咱也不敢问……

9. “

偏离

”

表现为一种反沉浸式的现代主义

现代诗和绘画有类似的形式问题。现代诗被认为是断裂的、碎片化的,充满爆发性,但同时也显得生涩、僵硬和冷漠。它通过冷漠的方式表达内在的激荡,用去人性化的语言表达情感,将熟悉的感官体验陌生化,并将异质的事物并置在一个场域中,创造一种不自然的平静或平庸,并偶尔出现突然的、不协调的冲击感。

然而,当这种断裂的风格成为一种视觉惯例时,它反而变成了新的“古典”,新的“协调”。陌生化变成了刻奇,画面的张力变成了老套的表现主义,而异质物的并置则成了迎合性的小众猎奇。创新最终会变成套路,唯一无法成为套路的就是在套路解构中的过程。因此,在套式的重复中,偶然的笔触滑动成为差异的起点。而最难以形成视觉惯例的,是完全跳脱被动沉浸式视觉体验,仅仅在笔触之间“阅读”的视觉体验。

如果现实中的“现代主义”已经变成某种“古典”,那么偏离绘画就是重新开启的“现代主义化”。它可以与现代主义一起,追溯到手法主义对古典主义的影响:继承和完善成熟的风格体系,但通过放大风格的局部以产生强烈的形式感,探索绘画视知觉的新可能性。

薇薇安拱廊街的旧照……因为本雅明的波德莱尔太时髦了,所以我们总会把拱廊街和文艺思潮的“现代主义”联想到一块儿……