本文介绍了南京大学电子科学与工程学院教授、博士生导师王欣然的非凡经历和成就。他在学术上拥有多项荣誉,包括“青年千人计划”、“杰出青年科学基金资助”和“教育部长江学者特聘教授”。他在石墨烯纳米带研究方面取得重要成果,并回国投身基础科学研究,在南大取得了一系列科研成果,同时致力于教书育人。

王欣然在学术上拥有多项荣誉,包括“青年千人计划”、“杰出青年科学基金资助”和“教育部长江学者特聘教授”。他在斯坦福大学读博期间取得重要成果,并因此在国际上获得了广泛认可。

王欣然专攻下一代电子材料与器件研究,在石墨烯纳米带研究方面取得重要突破。他的研究成果被多家国际顶级学术期刊发表,并被广泛引用。他还承担了多项重大科研项目,并取得了显著成果。

王欣然选择回国投身基础科学研究,并回到母校南京大学担任教授。他致力于教书育人,对学生要求严格,注重培养学生的科研能力。他的团队已经取得了多项重要成果,并致力于开创国内同领域研究的新方向。

图片来自于中国青年报

照片中阳光大男孩,如果我们不特别说明,你可能觉得他就是一个普普通通的博士生吧?

然而,大牛的世界你们永远不懂,这个小伙子虽然是一个标准的80后(生于1981年),却拥有一般80后所没有的荣誉——

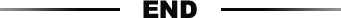

2011年,入选中组部首批“青年千人计划”;

2013年,获得杰出青年科学基金资助;

2014年,入选教育部长江学者特聘教授;

南大官网截图

值得一提的是,当他“集齐”青千、杰青、长江学者等荣誉时,也才只有33岁。33岁啊,很多人在他这个年纪时,才刚刚博士毕业呢。

好了,我们不卖关子了,他就是南京大学电子科学与工程学院教授、博士生导师,也是国内最年轻的长江学者之一:王欣然。

和很多天才一样,王欣然在上学时就展露出在物理上的学霸天赋,以奥林匹克物理竞赛山东省一等奖的优异成绩,报送到南京大学物理专业就读。

当你在研究生阶段还在为一篇SCI发愁的时候,他在四年本科期间就发表过多篇SCI论文

,并以学分全系第一的成绩,最终获得美国斯坦福大学全额奖学金,远渡重洋出国深造,这经历,简直是金光闪闪的“别人家孩子”。

在斯坦福大学,王欣然在科研道路上继续前行,他师从美国科学院院士Hongjie Dai教授,专攻下一代电子材料与器件研究。博士期间,他所在的团队证实了石墨烯可以成为半导体应用于下一代集成电路。这一成果最终在Science、Nature等多家国际顶级学术期刊发表,引用7500余次,在国际上掀起了石墨烯纳米带研究的热潮,

Science的一篇评论称,王欣然的成果有望取代硅材料成为下一代的电子材料

。他也因此获得了美国材料学会“优秀博士生银奖”。

2011年博士毕业后,王欣然选择回国搞科研,而且选择的是继续从事基础科学研究。为了自己的选择,王欣然当初甚至做好了“板凳一坐十年冷”的心理准备,他说:“

就算回来没有大的成就,作为教师单纯去培养学生也很好。

”

于是,2011年底,30岁的王欣然入选首批“青年千人计划”,他回到了母校南京大学,成为电子科学与工程学院的一名教授,这里需要特别提一句,王欣然当时也是当时南大最年轻的教授之一。

图片来自于新华社

在南大期间,王欣然和团队围绕“二维材料的信息器件”开展研究,给国内同领域研究开辟了新的方向。4年多的时间里,他承担了科技部973课题、国家科技重大专项、国家自然科学基金项目等近10项重大科研项目。

功夫不负有心人,王欣然的成绩单越发漂亮——在Science、Nature及其子刊等顶级学术期刊发表16篇论文,累计被引用1.2万次以上;多次在国际学术会议上做邀请报告;先后荣获“国家杰出青年基金”与“长江学者特聘教授”。

王欣然在选择回国时说,自己回国不需要理由,国内良好的科研条件,充足的经费都让他觉得很放心。举例来说,王欣然在斯坦福大学读博期间,用的设备很多都是工业界捐赠的淘汰下来的设备。如今,他的实验室不仅是新购买的设备,而是全世界最先进的一批。因此他有底气说,“现在国内的科研条件,尤其是硬件,绝不比国外差,很多地方还更好。”

除了在科研方面有很高的成就,王欣然同时还在教书育人。他的学生们喜欢称他老王,背后爱管叫他男神。 老王对学生很严格,遇到科研问题就会“翻脸不认人”。他教训学生的口头禅是:“不能说我认为,你是个做科学的人,要拿出科学证据。”

一个博士生的论文配图有问题,在王欣然的一再要求下,这张图在一天之内被反反复复改了十几遍,抠到每个字、每个数据。但这样的历练却让学生们受益匪浅,几次下来,水平自然就提高了。

刚回国时,王欣然只有一个3人的小团队,他像很多老板一样,要求学生像自己一样也成为“工作狂”,经常晚上十点后给学生打电话督促科研。有一个学生因为受不了电话查岗,干脆拒接电话。这种冲突和挫折,让王欣然反思当好导师绝非一件易事。不过,这位学生后来不仅在Nature子刊上发了论文,还去得到了出国继续深造的机会,不知道他现在回想起自己和王老师的这段插曲,不会有些小尴尬呢?

后来,王欣然开始琢磨怎样科学带队伍,如何给学生分配研究方向,怎样训练出“一群人战斗”,而非一个人冲锋陷阵。如今,王欣然的团队已经已有了20多人,他也不再只知道闷着头赶学生,而是要求每周由一位学生整理出国际期刊上发表的最新论文,集体研读,开阔视野。王欣然常说,“发现了问题,并找到一个好的切入点,科研就成功一半了。”

在一次对外的采访中,王欣然曾这样说:“

谁能在物欲横流的时代岿然不动、在科学未知海洋里上下求索,谁便是为中国学术事业建立功勋的正能量……只要这样的人越来越多,中国科学之未来就光明无限

。”

这,正是他个人经历的真实写照。