大家好,我是新华社的崔冠楠。我今天演讲的题目是《丝路与青年》。

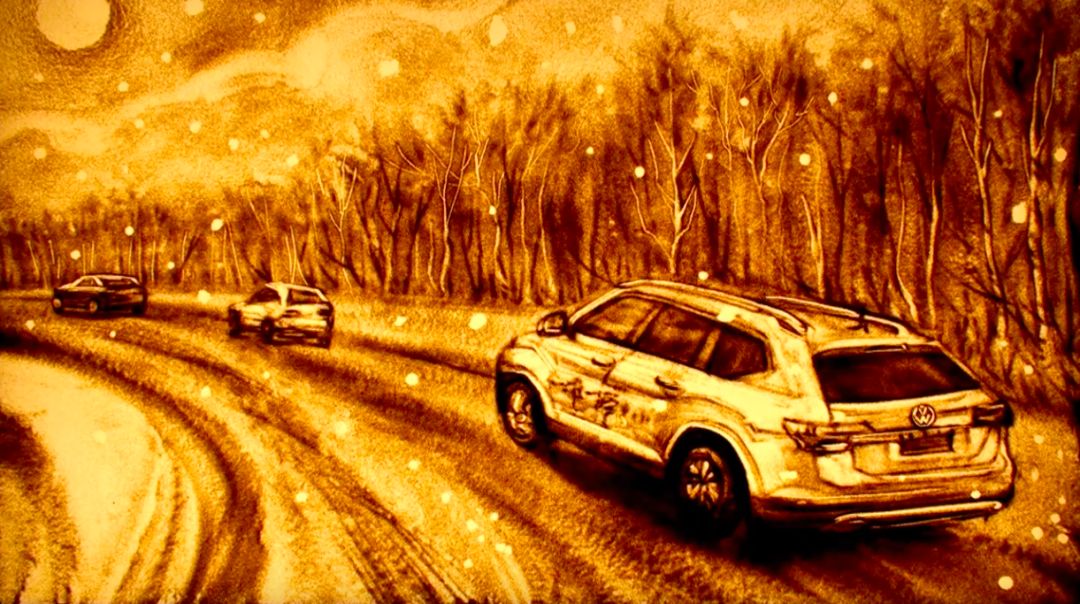

站在这里,我又仿佛回到了在路上的时光,那是我人生刻骨铭心的一次远行,不像我们现在玩的旅行青蛙,出门玩两天拍几张照片就回来看书、吃饭,我们在路上足足开车走了60天,其中在国外40天,不得不插播一个广告:大众车质量确定好,我们人都快散架了,车子啥问题没有。

我们是一支以年轻人为主的队伍,在路上,我们开车走了两万公里,经历了酷热、寒冷和雨雪,感受了疲惫、压力和孤独,但这些只是远行的一小部分,更多的,是远行的收获。

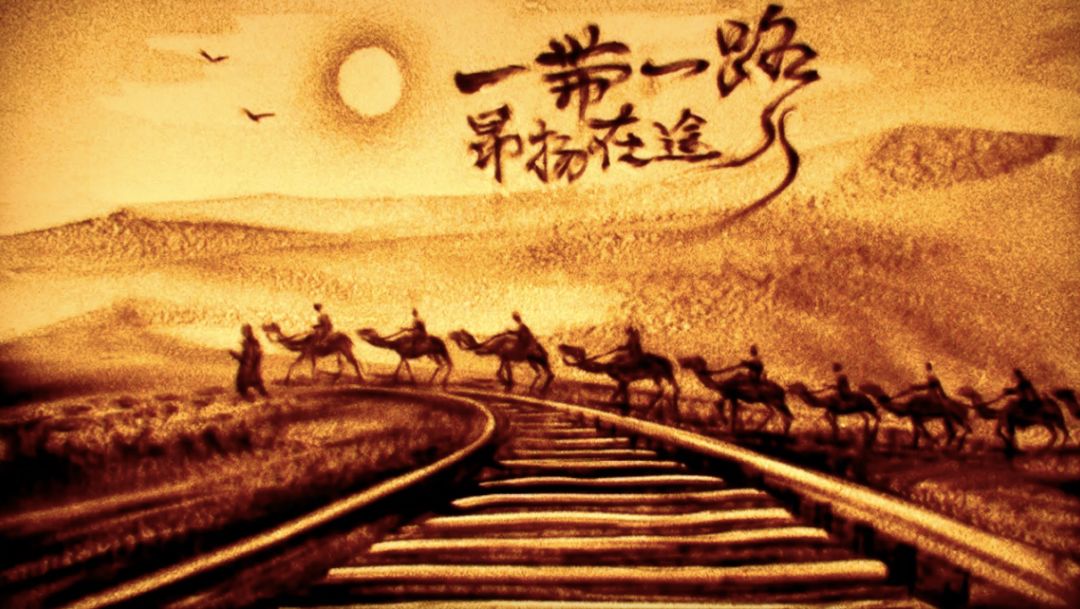

“一带一路 昂扬在途”车队凯旋,在上海科技馆下沉广场进行展示。

“一带一路 昂扬在途”车队凯旋,在上海科技馆下沉广场进行展示。

究竟有什么样的收获?我可以滔滔不绝说上15个小时,但主持人只给我15分钟时间。我就择要说说啦。

大家都知道,电影工业中,有一个重要的类型片,就叫“公路电影”,很多人都喜欢,因为在路上,不知道前面会遇到什么样的人,碰到什么样的故事,不知道前方有什么在等着。这种悬念,自有一种魔力,吸引我们向前。

路上的精彩瞬间

我一直记得,在从德国沃尔夫斯堡前往法兰克福的路上,我们领略了阳光灿烂与风雪大作两种天气,非常神奇。在这个世界上,其实有许多我们认为神奇的存在,但如果我们总是待在一个地方,我们就不会知道远方的世界,是什么模样。我们在路上,就是想到达自己没有到过的地方,体验自己从未体验过的神奇,在路上,让未知变成已知,让我们更真实地认识这个世界。德国文豪歌德有句名言:“你要批评指点四周风景,你首先要爬上屋顶。”中国也有句古话:“读万卷书,行万里路”,是一样的道理。

读万卷书难,行万里路更难。

在很多年前,中国人并不是一个喜欢远行的群体,安土重迁,甚至畏惧远方。晚清的时候,有个叫郭嵩涛的人,被任命为大清帝国第一任驻外公使,前往伦敦,他因为这趟远行的差事,毁了一生名声,全国上上下下的人都在骂他,包括亲朋好友,骂得最狠的一句是:“未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦。”意思是咱大清朝多好啊,你居然不在大清好好待着,要跑到夷人那里去鬼混——这是多么混乱的逻辑啊,郭嵩焘是奉旨出使,并非年轻冲动要自个儿去周游天下。

英国那时候是世界上最强大的国家,郭嵩涛大开眼界,写了本书介绍英国,这本书叫作《使西纪程》,承认大英帝国的先进与大清帝国的落后,结果可想而知,他快被唾沫淹死了,被召回国,郁郁而终。

我们今天说起清朝的闭关锁国、盲目自大,确实痛心疾首。但更早之前的中国,不是这样的。

我在这里跟大家分享两个丝路青年的故事,他们当初启程远行时,恰好都是25岁。在今天,正好是研究生毕业准备找工作的年龄。

一个是汉代的张骞,他的故事,大家都很熟悉,他是主动请缨,志愿去走一条没有人走过的道路,去完成看似不可完成的任务。

历经千辛万苦,张骞成功了,完成了“凿空之旅”。他回到长安后,已经从青年变成了中年,这趟远行,前后持续了十几年。张骞被封为“博望侯”。“博望”,取其“广博瞻望”之意。张骞被誉为“第一个睁开眼睛看世界的中国人”。从他开始,中国人通过丝绸之路博望世界,这也是中国人基于地理发现、世界观发生重大变化的一个重要阶段。

另一个青年,是唐代的玄奘,后人俗称唐僧。他也是25岁出远门,没有孙悟空保驾护航,当然,玄奘当年拿的是东土大唐的通关文牒,当时世界上最牛的护照,一路上很管用。他一人西行5万里,十几年后才回国。

现在有个流行词叫“佛系青年”,说的是看淡一切、得过且过、不大走心的活法和生活方式,但玄奘才是真正的佛系青年对不对?执着,坚强,热忱。鲁迅先生称玄奘为“中华民族的脊梁”。

张骞与玄奘,一个汉朝青年,一个唐朝青年,汉唐这两个朝代,特别令后世的中国人景仰。为什么?

精神强健,特别自信,以英雄为荣,无论文武,都向往着远方,自觉到边疆为国效力,争当英雄

。

唐诗中有个专门的门类,就叫作“边塞诗”。

汉朝与唐朝,是中国年轻的时候,那是一个青春飞扬、热血沸腾的时代,也是一个年纪轻轻就干大事的时代,很少有宅男,很少有人迷恋岁月静好,也很少有人研究养生、保温杯里泡枸杞。大家都嗷嗷叫着,要到远方去建功立业。

丝绸之路起于汉朝,盛于唐朝。这是有逻辑联系的:丝绸之路东段的兴衰,与中国的进取心强弱、国门开闭息息相关。

在玄奘的年代,世界的中心在中国,到了郭嵩焘的年代,世界的中心已转移到了欧洲。那时中国的状况是这样的:大门紧闭,有人敲门,不开,还用力顶住,外面的人很野蛮,开始大脚踹门了。

门是顶不住的。当年,郭嵩焘为去远方付出惨重代价,但他不后悔,他生前说:“流传百代千年后,定识人间有此人。”

时间并非需要“百代千年”,短短几年后,甲午之战,堂堂大清,居然溃败于蕞尔小岛日本,这次是真正被打醒了打疼了。此后日本,还有更多的西方国家,成为中国有志之士向往的远方,第一波留学潮开始了。第二波留学潮,是在“五四”运动之后。中国人的世界观,又发生了巨大变化。

大家知道,中国第三波大的出国留学潮,是在1978年改革开放后。三次留学潮,伴随着三次民族觉醒和三次大的社会变革。

2018年,正好是改革开放40周年。在深刻改变中国与世界的改革开放帷幕开启之际,我们在座的很多人,都还没有出生,但我们无不受益于40年前的这场伟大变革。

我给大家讲的这些,其实是我在丝路上对历史、今天和未来的感悟。在路上的时候,我有穿越的感觉:

一方面,这一路,我们的车辙,覆盖着张骞、玄奘当年的足迹,另一方面,这一路,无时无刻不在感受着中国的巨大变化。

我始终记得,我们车队从新疆霍尔果斯口岸出境后,大家不断回望,直到看不见国门为止,我们充满自信,我们的车上贴着五星红旗,我们有一个伟大的祖国作为后盾。

“一带一路”的伟大倡议,又开启了中国人向往远方、走向远方的辉煌时代,我们在路上,在远离祖国的异国他乡,邂逅了大量中国人、中国企业,有央企,也有民企。比如,在哈萨克斯坦,在捷克,我们都看到了中国华信集团的积极作为,我们在布拉格看到的动画片《熊猫与小鼹鼠》,就是华信投资拍摄的。