人设,为产品“铸魂”

最近的文章中,我几次聊到人设这个话题。

人设是为了达成目的,选择的一种“行为模式”。

就好像明星们的目的,是为了获得更多人的喜爱,实现更大的商业价值。

围绕这个目的,他们的行为模式可能是深情但不正经,还可能是雅痞暖男。

——

年前,张小龙演讲中的一段话,让我对于人设的思考又加深了几分——

请注意,龙哥这里用到的词是“强加”。

我突然意识到——

“塑造人设”这件事,很多时候不是达成目的的“手段”,而是“目的”本身。

人设对于产品至关重要,这样的例子太多太多了

——

提到褚橙,没人关心它的营养成分、含糖量……

打动我们的,是褚时健的

人生起落和精神传承。

很多特斯拉的拥趸,可能并不在意一些参数,他们希望像埃隆·马斯克那样,追寻极致、探索未来。

所以,一场产品发布会的最终目的是什么?

换个角度思考,

发布会是为了借助演讲者,让产品拥有人设,并让观众接受。

▽▽▽

来看一个例子。

在我看来,连续 4 年的罗辑思维跨年演讲,就是非常高明的“发布会”。

罗振宇希望“得到” App 更加深入人心,但他肯定不会打开 App 跟你介绍课程门类、亮点……那样有点 low。

对得到 App 的产品介绍,都是通过塑造罗胖的人设完成的。

你可能有印象,他提到了这样一个观点——移动支付的出现,使得餐馆建立了信用体系,于是餐饮业成为资本台面上的大玩家。

他站在观众立场提出疑问、启发思考,链接到了权威人士给出解答,还号召行动,建议关注接下来 5G 的机会。

这些都是罗振宇在跨年演讲中,释放出的人设信号,这些与得到 App 的功能和属性也完全吻合。

为什么我们喜欢有血有肉的人?为什么说人设很重要?

因为发布会

人设,就是你的产品本身。

那怎样确立一个产品的人设呢?

共情,感其所感、想其所想

让观众接受我们的人设,前提是

先与他们充分共情、打通彼此的心灵世界。

为什么我们觉得有些发布会“不说人话”?

如果你真的懂观众,肯定不难发现他们认可自己人、喜欢生动的论述、不喜欢听大道理。

与之对应的,有三个建议——统一立场、情绪充沛、善用故事。

▽▽▽

1、统一立场

与观众共情,最重要的是站在对方的立场。

构思内容的时候,别忘了反复问自己两个问题:

观众为什么要听我讲?这些内容跟观众的关系是什么?

去年 12 月份,雷军火力全开剑指华为荣耀,围观群众都觉得小米突然能打了。

感兴趣的同学可以看看上面这篇文章。

“你是谁”不重要,“为了谁”最重要……

你能不能打、怼不怼谁观众根本不在乎,除非是你为了他打、为了他怼。

小米明显是尝到了甜头,小米 9 发布会打出来的口号就是“为你而战”。

所以

一场精彩的发布会,要先从 Why(为什么而做)切入,这个 Why 还要与观众立场统一。

然后再讲 How

(怎么做到的)

和 What

(做到了什么)

。

▽▽▽

2、情绪充沛

既然是”共情“,当然要带入情绪。

一场发布会的基调,应该提前确定,

然后,把所有内容用这个情绪基调表达出来。

这里必须划重点——

情绪和内容,是可以分开的,而且要先策划情绪,再策划内容。

——

老规矩,我们看个例子——

CAS · 中国演讲好声音是一个演讲学习组织,我担任领衔教官,而我媳妇是主持人。

每次课程开始之前,她都要先跟同学们介绍课堂的规矩,比如上交手机、迟到发红包、每天晚上安排登台 PK 等等……

如果照本宣科的把这些规则讲出来,也未免太无趣了,所以她是这么说的:

距离你成为一名演讲高手,还需要多久?答案是 72 小时。

而 CAS 会为你扫除三个障碍——

一是会打扰我们的手机……

二是不规范的时间管理……

三是羞于启齿的表达习惯……

这样一来,就把培训规则与传递信心的情绪结合了起来。

回想你见过的善于表达的人,

他们的能说会道,其实就是为“内容”披上了“情绪”的外衣。

——

一场发布会,能将情绪的力量发挥到极致,才会有更强烈的感染力。

让内容饱含情绪,还有几个方法,分别是

建立坐标、成为第一、价值转换

。

发布会领域的祖师爷乔布斯,在 2007 年那场震惊世界的 iPhone 发布会的开场,将这 3 个方法运用的炉火纯青,不妨感受下——

更多案例,还可以参考之前的文章——

▽▽▽

3、讲述故事

没人愿意听大道理,而故事却能绕开理性的防御,直抵内心,让观众自己得出结论。

特别是在信息爆炸的今天,

能让观众记住的发布会,一定有精彩的故事。

当我们希望传递价值观的时候,甚至没有其他任何方法,只有用故事。

至于如何讲好一个故事,我曾用一篇文章详细介绍过

——

雷军在小米上市前的发布会上,讲了一个故事,从少年时代的梦想到小米公司的使命,这就是非常好的商业故事。

那怎样找到具有商业价值的故事?我试着再给你一点启发。

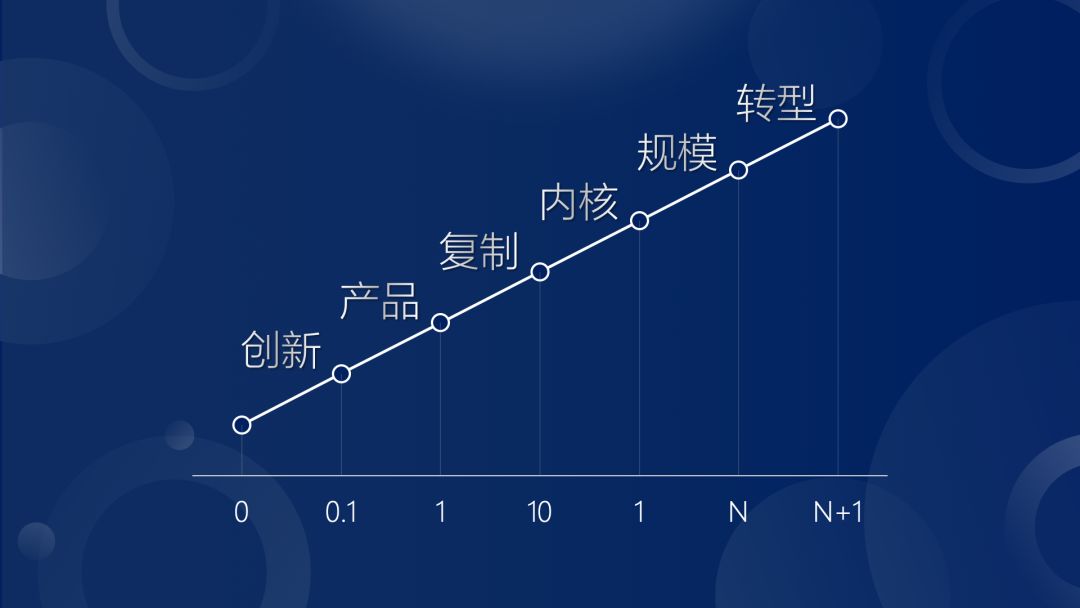

下面这个企业成长模型来自《 5 分钟商学院》主理人刘润老师,用来表示企业成长的几个关键阶段。

每个阶段,都可以挖掘出有价值的商业故事——

总之,只有当你与观众充分共情之后,观众才会愿意去听你的观点。

一场精彩的发布会,有情有理才能让人信服和认同,接下来需要搞定的是逻辑和结构。

结构,产品不同,预期不同

内容的逻辑和结构是由什么确定的?

最重要的是迎合观众的预期,我们要建立预期,并回应他的预期。

换句话说就是,释放我们的信号,然后投其所好

。

一场产品发布会,讲清楚产品解决的痛点是重中之重,但

切入痛点的方式,决定了发布会的调性。

——

有些发布会的雷声大雨点小,可能恰恰是因为切入点找错了。

如果你认为你发布的产品,是一款

革命性、颠覆式的产品。

我想,在开发布会之前,你肯定忍不住已经把牛吹出去了。

这时观众的期待会很高,切记,千万别一上来就说产品的痛点,很容易凉……

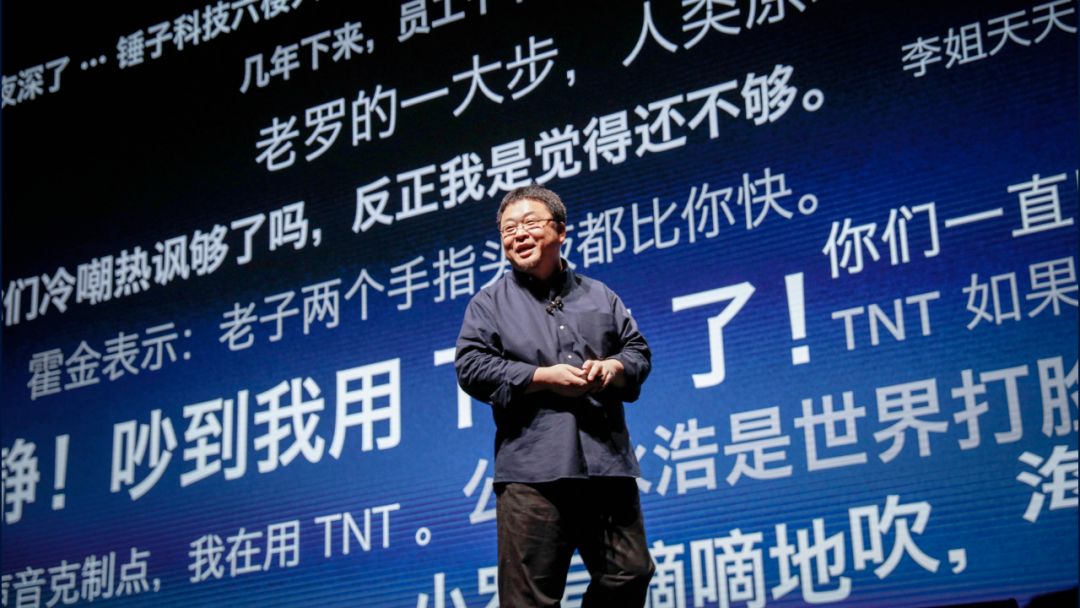

老罗发布 TNT 时起了个高调,然后开始讲为什么语音输入需要借助手指头……接下来整段垮掉……

发布颠覆型产品的正确做法是——先展示产品的全貌。

当然,前提是这个产品要真的很颠覆,而不是你的自嗨。

如果你看了刚才文章里乔帮主发布 iPhone 的视频,你会发现他就是从描述全貌开始的。

如果他一上来就说——今天我们发布一款去掉了键盘的手机……

怎么样?是不是弱爆了?

痛点引入,很容易把一款非常爆炸的产品说得小了。

举个更极端的例子:如果为世界第一辆汽车开一场发布会……

那还“说”什么痛点?

直接拉出来跑两圈嘛,直观多了!

▽▽▽

只有那些改良型产品发布会,适合从场景和痛点引入话题。

这样的发布会,占绝大多数。

可能你觉得不够劲爆不够 high,我的经验告诉我,

改良型产品发布会适合在结尾发力——做好总结和升华。

小米发布了一款电视,遥控器能实现语音点播,他告诉你——为老人和孩子买一台听得懂话的电视;

特斯拉创始人埃隆 · 马斯克说,特斯拉用电做能源,是为了让世界的能源可持续发展;

90 年代末,“每天一杯奶,强壮中国人”的口号,让牛奶迅速普及……

总之,要把低维度需求,升级成高维度需求。

这在改良型产品发布会中,至关重要,直接影响发布会的转化效果。

这个话题我也写过,欢迎顺手补补课——

▽▽▽

最后一类,普遍型产品的发布会。

问题来了——如果一个产品你很容易理解,甚至是司空见惯的,还要开发布会吗?

别管这个产品多普遍、多好懂,开个发布会都是有必要的,但重点不在产品,而在“人”。

——

我在 CAS 认识了一个小姐姐,她想做一款类似今日头条的电竞 App ,面对投资人时,她是这么说的。

一毕业,我就想做个大系统,拉着一个技术合伙人开始创业。一年花掉了之前赚到的 100 多万,什么都没做出来;第二年借了家里 100 多万,还是打了水漂……

第三年,出于愧疚,我把自己嫁给了那位合伙人,万万没想到人生自此开挂,不但家里帮忙凑够了经费,还做成了独步全国的广告投放系统。

又过了一年,回本,几年后赚了一个亿……

在刚刚这个例子中,投资人会通过这个女孩的故事,看到这个她的天赋和坚韧。

如果你的产品不稀奇,一定要把重点放在“人设”和“故事”上。

观众对司空见惯的产品的期待,一定是“你是谁”、“为什么是你”。

——

小结一下——

颠覆型产品先看全貌,改良型产品直击场景,普遍型产品从人着眼。

总之,结构的重点在于塑造和回应预期,不同的产品类型,我们要有不同的策略侧重,有情也要有理。

场域,所谓的 hold 住全场

怎样把发布会装入一个合适的场域?

场地对于发布会有哪些影响?

我分享几个观察和思考。

▽▽▽

1、先构思内容还是先定场地?

场地直接影响内容构思的方向,建议先定场地,至少要对规模大概有数。

不要觉得场地只跟 PPT 尺寸有关系,场地大小、封闭与否……直接影响发布会的气质。

还有,

建议情绪调性确定之后,再动手做物料和 PPT 设计。

否则海报、展架、背景墙……有可能与主基调背道而驰。