中央之国的形成 [第66节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃、雪白血红 / 主播:兆斌

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。

下载地缘图集在微信对话框回复:

地图

最起码在汉朝征服这片土地时,云南与贵州的区别就已经被意识到了。

《史记》中曾经专门为分布于四川盆地西、南方向的边缘民族列过一篇《西南夷列传》,将他们统称为“西南夷”。

需要注意的是,“西南”并不是一个方位词,而是“西”和“南”两个。

在汉朝的认知中,这些山地民族被分为了“西夷”与“南夷”两支。

至于谁是西夷、谁是南夷,有一个很简单的方法区别:

分布于云南及四川西南山地中的就是“西夷”,贵州境内的则是“南夷”。

西南夷进入中央之国的视线,最早源自于解读荆州武陵郡时提到过的“庄硚入滇”事件。

公元前316年,秦将司马错率军通过金牛道攻灭巴蜀。

然而攻灭巴蜀只是整个计划的第一步,秦国的真正目的是以身处长江上游的蜀地为基地,顺江而下直取楚国在江汉平原的核心之地。

这一由司马错提出的战略主张被概括为“得蜀即得楚”。

在此之前,秦楚两国对抗前线,是对接关中平原与南阳盆地的“武关道”,据蜀攻楚在战略上相当于开辟第二战场。

为了应对秦国透过长江传递过来的压力,楚国也试图征服一片新的土地,开辟对秦国的第二战场。

基于云贵高原位于四川盆地之南,楚国将目标锁定在了这片高原之上,这就是“庄硚入滇”事件的战略动机。

当时存在于贵州高原上最主要的边缘民族政权,是成语“夜郎自大”中提到的夜郎国及其东面的且兰国;

云南高原上的核心政权,则是围绕滇池一带立国的滇国。

庄硚率领的楚军先是顺着沅江河谷穿越武陵山区进入贵州高原,征服且兰和夜郎两国后,再跨越乌蒙山进入云南高原征服滇国。

只是还没来得及开辟对秦第二战场,秦军就已攻占武陵山区切断了这支远征军和他们母国的联系。

控制巴蜀之后的秦国,后来虽然尝试过向西南方向开拓,但实际上并没有深入。

而孤立无援的庄硚只能在滇池一带称王。

并因地理隔绝而融入当地部族。

中央之国在云贵高原的真正突破,与汉武帝对南越之地的征服有关。

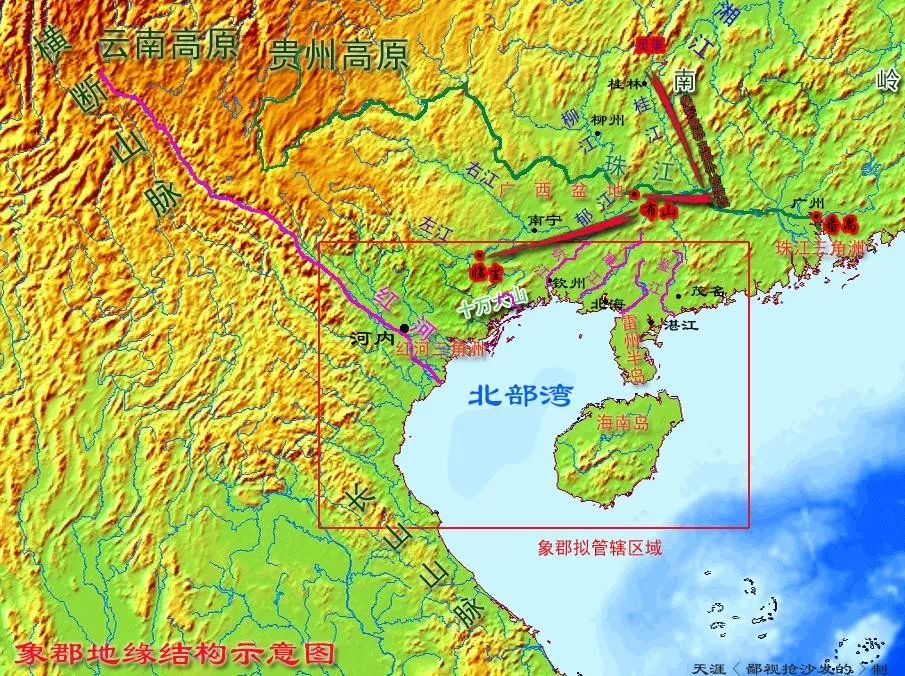

所谓南越指的是两广及越南北部地区,关于它的地缘结构我们在交州部分会具体解读。

珠江和红河是纵穿南越之地的两大河流,前者的水系横穿了中国境内的广西、广东两省;

后者则横穿了越南北部。

比起云贵高原,这片在地缘上又被称之为“岭南”的土地,要更能吸引中央之国的关注。

岭南的吸引力在于珠江下游成就了一片大型冲积平原——珠江三角洲平原。

这是一片面积与成都平原相当,超过1万平方公里的平原。

岭南地区能够在两汉时单独建制出“交州”来,亦是有赖于这片平原的存在。

此外红河在越南北部的“红河三角洲平原”,面积同样不小于珠江三角洲平原,它的存在进一步提升了岭南的吸引力。

反观处在横断山区和武夷山区包夹之中云贵高原,却并不存在大型冲积平原。

能够成为农业中心的,只是一个个被称之为“坝子”的小型山间盆地、河谷平原。

中原王朝对于南越之地的征服始于秦始皇时代。

秦帝国崩溃后,当年秦远征军的副统帅赵佗封闭了南下通道,建立了独立的“南越国”。

至汉武帝时,中原王朝再次发兵征服了这片土地。

前后相隔一个世纪的两次征服行动,最大的差异在于后者比前者在路线上选择上更为丰富。

秦朝的那次征服跨越的是横亘于两广北部的“南岭”,路线上相当于从湖南、江西两省,攻入广西、广东两省。

而在汉武帝决定分兵几路征服南越国的时候,除利用秦人当年南岭开辟的那些通道之外,还在东、西两侧尝试打通由浙江、福建沿海岸线而下的海路;

以由巴蜀入云贵高原,然后顺珠江水而下水路。

正是后一条征南越通道的开发,让云贵高原上那些原本游离于汉朝统治之外的西南夷,变成了汉朝直接统治下的臣民。

就对接珠江这件事来说,云南和贵州各拥有一条进入珠江水系的入口。

所谓珠江其实是由西江、北江、东江三条江在珠三角合流而成的。

其中流程最长且能够连通云贵高原的是“西江”。

横穿整个广西和半个广东的西江,在乌蒙山两侧各拥有一条上源,分别是位于贵州境内的“北盘江”和位于云南境内的“南盘江”。

北盘江发源于乌蒙山北部的云南省宣威市和贵州省咸宁县交界处后,旋即向东穿越贵州省西部,东南向往广西方向流淌;

南盘江则发源于乌蒙山西南的云南省曲靖市,在东南方向接入隶属云南省玉溪市的抚仙湖水后(抚仙湖为云南第二大湖泊,面积仅次于滇池),继续南流直至遇到哀牢山余脉的阻挡,再转向东北方向。

两条西江上源在广西与贵州交界处相汇后进入广西境内。

准备借由西江水道讨伐南越的汉帝国此时面临一个选择,到底是选择北盘江还是南盘江作为起点。

前者当时在滇国的控制下,后者则属于夜郎国的领地。

历史上,汉武帝派出的使者对两个国家都做了考察,还为世人留下了“夜郎自大”的典故和成语。

其实当时向汉使说出“汉与孰大”疑问的不仅有夜郎王还有滇王。

如果以先后顺序来说,滇王还要比夜郎更早提出这个不知天高地厚的问题。

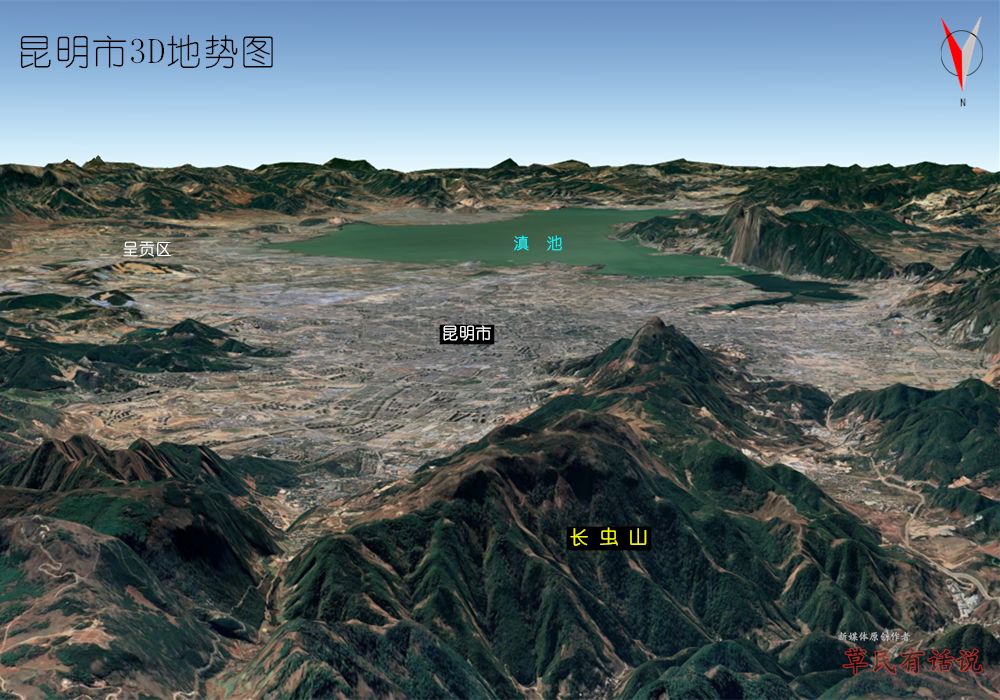

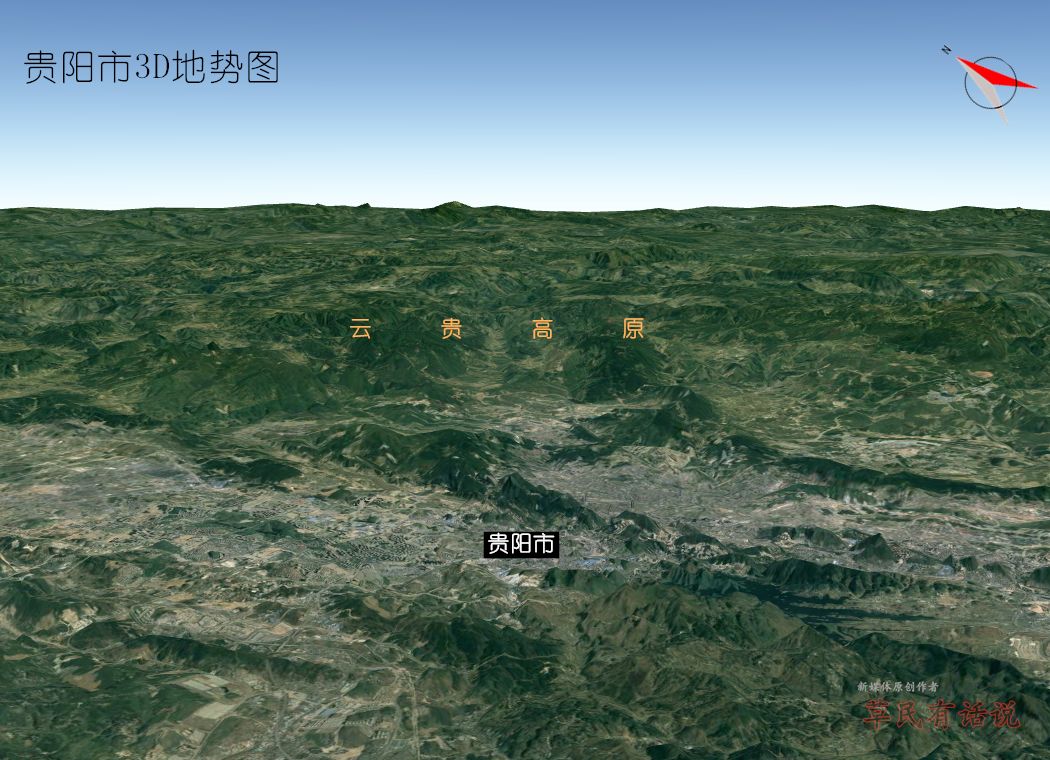

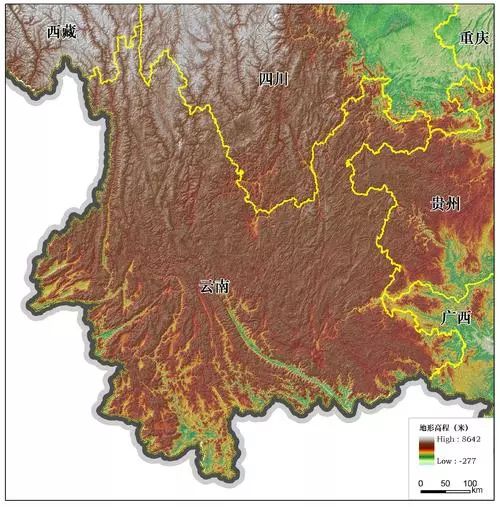

单从地缘潜力来说,汉朝似乎应该优先选择滇国,这是因为云南高原的整体土地条件要优于贵州高原。

借用云贵特色的说法,就是云南的“坝子”要比贵州更大。

这个“大”不仅是说平原的总面积,更是指单个坝子的体量。

你很容易在云南省的版图内,找到滇池、抚仙湖、洱海这样的知名湖泊。

这些大型高原湖泊之所以能够生成,正是因为它们所处的“坝子”面积够大、更接近盆地结构。

以云南面积最大的八个坝子来说,最小的是洱海东南部的“祥云坝子”(大理市祥云县),面积也差不多有400平方公里。

最大的是包含云南省会昆明和滇池在内的“昆明坝子”,其面积更是超过1000平方公里(包括滇池的面积)。

比较之下,贵州地区的坝子在体量上就完全不在一个量级了。

其面积最大的“涟江坝子”(惠水县),面积还不到80平方公里。

全省上万个坝子,每个坝子的平均面积仅为0.5平方公里。

有了这些散布于高原上的大坝子,云南地区的地缘潜力一直要比贵州地区更大。

这也是为什么当年的庄硚没有选择在贵州,而是在昆明一带称王的原因。

同样因为拥有更大单体平原,以“昆明坝子”为核心的滇国,在提出“汉与我孰大”的问题时,才没有被听闻此言的汉使认为是狂妄自大。

相反,汉使还告知汉武帝滇国的确是个西南大国。

地无三尺平的夜郎国,便只好独自背起这口自大的黑锅了。

回到究竟选择南盘江还是北盘江进军南越的问题上来。

虽然从土地的角度来说,滇国相比夜郎来说要更值得征服,但这次的选择事关的是一个区位问题。

以勾连长江、珠江两大水系的要求来说,昆明坝子同样拥有优势。

滇池本身属于金沙江右岸支流普渡河的源头,这意味着昆明坝子属于长江水系,并在理论上应该拥有一条北连通大小凉山地区,乃至四川盆地的天然通道。

此外,昆明坝子的东、南两面都处在南盘江水系的包围之下。

在滇池东南20公里处,就是刚才提到的隶属南盘江水系的抚仙湖。

这意味着汉朝在控制滇国之后,完全能够以之为基地顺南盘江而下进入珠江中下游地区。

至于夜朗国的中心位置,如今还是一个迷。

鉴于“夜郎自大”这句成语已经是成为了一笔文化遗产,从贵州到湖南境内都有城市参与争夺。

以汉朝后来在贵州的行政设置来看,且兰国应该在东部的沅江流域,包括北盘江水系在内的贵州中西部地区,都是夜郎国的势力范围。

这也是为什么,由湖南方向而来的楚人庄硚最先击败的是且兰国,而由四川出发的汉朝使者,具体考察的是夜郎国。

从地理位置上来看,在控制云贵高原的问题上,四川盆地要比两湖平原要更具优势。

这一方面是前者在距离上更占优势;

另一方面也是因为自宜宾南下就已进入了这片高原,而从湖南西进的话却要穿越同样地缘结构复杂的武陵山区。

基于这一地理关系,四川盆地成为了西路汉军的大后方,准备沿西江而下的这路汉军,人员物资皆从巴蜀征调。

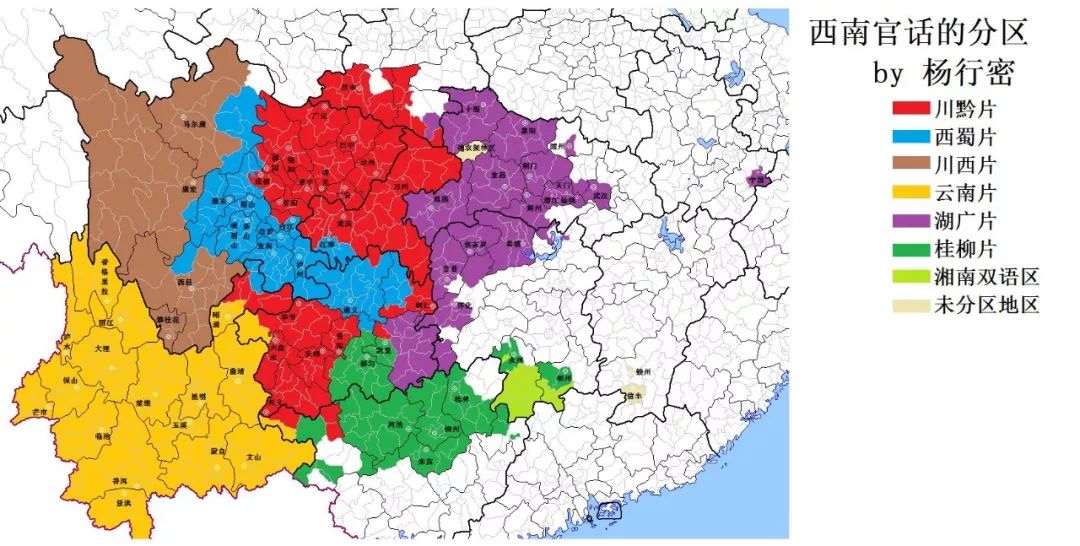

如果你对西南各省的方言有所了解的话,同样能够感受到这种地理关系所造成的深远影响。

你会发现无论云南话还是贵州话,整体感觉都与四川话如出一辙。

再深究的话,它们都属于“西南官话”的范畴。

所谓“官话”主要分布在北方地区,然后随人口的南迁向江淮流域、西南地区扩散。

这种语言关系的背后,是一条华夏文明借由四川盆地,向云贵高原扩散的大历史路径。

回到在南、北盘江中具体选择谁作为征南越通道的问题上来,这场PK的最终胜利者是北盘江。

原因不外有二:

一是北盘江上游的距离要更接近四川盆地。

在这片复杂山地中维持一条战略补给线,越早借助水路会越节约资源和时间;

二是长度问题。

整体位于乌蒙山以东的北盘江,与西江的连接更接近于一条直线。

它从源头到南、北盘江相汇之地的长度为449公里;

反观南盘江则是在乌蒙山以西蜿蜒了400公里,再东北向跑到黔桂两省交界地与北盘江相合。

这使得南盘江的长度拉长到了914公里,超出了北盘江的一倍。

陆路接驳距离短、水路又更趋于直线,这道选择题已经变成了送分题。

不过汉朝的这种选择,对于南夷属性的夜郎、且兰两国来说却不是好事。

因为汉朝所要求的不仅仅是借道,还需要征调两国的人员和物资。

虽说闭守于西南一隅的夜郎、且兰两国未必听闻过“假途代虢”的典故,但这种做法所带来的巨大风险却是不得不考虑的。

为了维持原有的独立模式,且兰选择了武力对抗,而夜郎选择了倒向南越。

在这种情况下,原本预备进攻南越的西路军队,转而被用来展开一场“征南夷之战”。

战争的结果是且兰国被汉朝直接攻灭、夜郎国臣服投降。

胜利后的汉军还没来得及顺江而下,南越国就已被其他几路大军攻灭。

贵州高原顺势变成了汉朝直接统治下的“牂牁郡”。

以此命名,是因为北盘江上游当时被称之为“牂牁江”。

至此,南夷和贵州开始正式进入中央之国的行政序列。

了解这段历史后,接下来我们需要一条道路,一条能够将四川盆地与北盘江连接起来的这条道路。

鉴于夜郎、且兰的“南夷”身份,这条能够帮助汉军进入贵州境内的道路,被称之为“

南夷道

”。

南夷道大部分是依托一条更古老的官道——五尺道而修筑的。

公元前220年,统一六国的秦始皇下令修筑以咸阳为中心,连接全国各地的官道——驰道。

“五尺道”就是由蜀地驰道延伸至云贵高原的部分。

从“驰道”之名也可以看出,它的设计初衷是要能够在上面通行马车。

只是受限于地形,并不是所有地区都能够做到这点。

“五尺道”就属于这种情况。

为了在这片复杂山地中开辟道路,秦人在一些路段采取了积薪烧岩的方法。

即在岩石上烧火然后用水迅速冷却,使得岩石崩裂的方法开凿道路。

如此费力开凿出来的道路,自然不会太宽。

秦汉时期的一尺在23厘米左右,以此计算的话五尺还不到1米2的宽度,最多只能供单人匹马通行。

当然,这一宽度是在通行特点困难的地段,所采用的最低标准,并非整个“五尺道”沿线都只有这么宽。

只是对于一条道路来说,它的通行难易程度,恰恰是为这种瓶颈路段所决定的。

由于存续的时间过短,大秦帝国并没有透过五尺道对西南夷进行过军事征服,道路本身也修筑的比较粗略,汉朝在此基础上又进一步进行了维护和延伸。

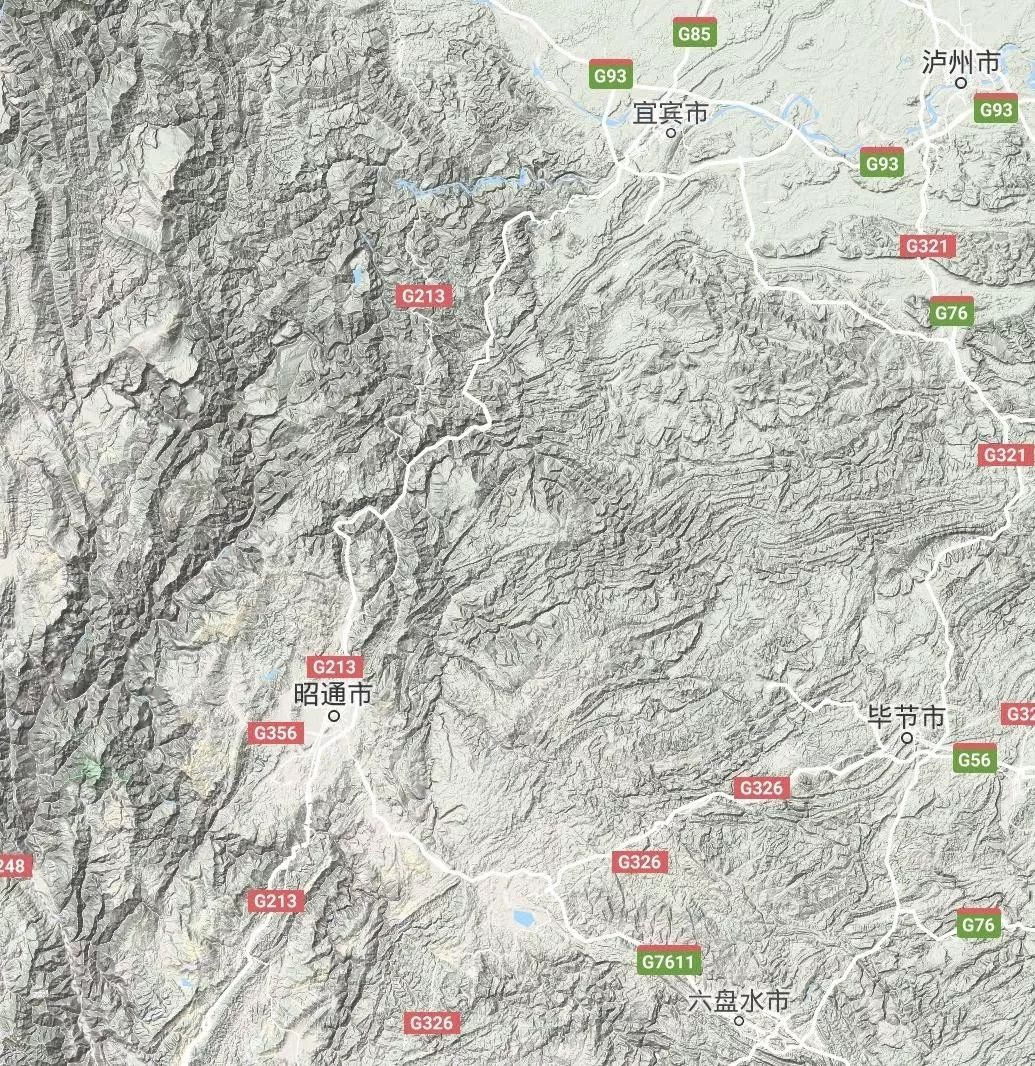

以当下的行政设置做连线的话,五尺道的起点是在四川省宜宾市,然后向盐津县、昭通市,延伸至曲靖市。

值得一提的是,这后三个点当下均位于云南省境内。

如果你去观察云南地图,会发现云南在西北、东北两个方向,分别延伸出了两个触角。

前者对接的是青藏高原,地理上对应的是包含独龙江、怒江、澜沧江、金沙江四条大河的“四江并流”地区;

后者之所以能够在贵州、四川之间向北延伸,便是源自于“五尺道”的延伸。

为了控制五尺道,汉朝分别在宜宾、盐津、昭通、曲靖四个节点,建制了僰道、南广、朱提、味县四县。

将这几个点连接起来,你会得到一条总长约550公里的南北通道。

上述四个行政区,每一个都代表着对特定地理单元的控制。

以汉称“僰道”的宜宾来说,它所对应的是岷江与金沙江的交汇点。

这意味着从成都平原出发的军队和商旅,可以顺岷江而下至此,然后开始它的云贵高原之旅。

水流湍急、峡谷深切的金沙江河谷本身,并没有成为五尺道的修筑基础。

真正帮助向南延伸道路的,是金沙江右岸支流“横江”,这条又名“关河”的河流,也是金沙江右岸所纳入的最后一条支流,其河口距宜宾仅30公里,建制有云南省位置最北的县城“水富县”。

更重要的一点在于发源于昭通西南的横江是一条南北向的河流,溯江而上可以帮助完成差不多一半的路程。

同时整条通道还可以依托关河水道提升运力。

只不过由于地形复杂、水流湍急,这条水道的很多路段要依靠纤夫辅助通行。

由于沿线多处水电大坝的修建,关河水道在上世纪70年代末已经停运。

不过在过往的两千多年时间里,这条水道与沿岸修筑的五尺道一起,将四川盆地与云贵高原连接起来。

汉朝在盐津设置“南广”县的目的,就是为了控制这条“关河通道”。

由于关河通道的终点是汉称“朱提”的昭通,这段五尺道也被称为“朱提道”。

当下经过这一地区的213国道,大部分路段便是在这条古道的基础上修筑的。

昭通东南便是归属于贵州的“威宁县”。

刚才我们说了,北盘江上游隶属贵州的威宁县,与隶属云南的宣威市交界处流过。

这意味着沿关河上溯至昭通,然后再东南方向接入北盘江,便有机会打通了通往贵州的通道。

至于这条沟通云贵高原的古道,在昭通以南到底是怎么走的,我们下一节再接着解读。