本文系生物谷原创,欢迎分享,转载须授权!

炎症,是肿瘤的十大特征之一;非可控性的炎症与肿瘤的发生、发展及侵袭转移密切相关。“非可控性炎症恶性转化的调控网络及其分子机制”目前已经成为2016年国家自然科学基金的重大研究计划。肿瘤的生长不仅取决于恶性肿瘤细胞的遗传改变,还取决于基质、血管、浸润炎症细胞等肿瘤微环境(tumor microenvironment, TME)的改变;而免疫和炎症是构成肿瘤微环境的两大核心。

近年来,越来越多的证据表明,肿瘤相关炎症能够通过促进血管新生和转移、颠覆抗肿瘤免疫应答及改变肿瘤细胞对化疗药的敏感性等方面促进肿瘤的生长和进展。 持续性的非可控的炎性微环境也能通过触发基因突变从而导致肿瘤发生。此外肿瘤细胞如何逃避免疫监视一直是肿瘤免疫研究领域的热点,一些新的抑制T细胞免疫的分子相继被发现,比如B7-H4,TIM3,Lag3等。

2017年9月22至9月23日,生物谷将在上海举办2017(第二届)癌症, 炎症与免疫研讨会,本次研讨会特别邀请国内外专家, 学者, 医生座谈,从基础研究结合临床的角度出发,深度解读癌症、炎症、免疫三者相关性以及相互转化的关系,重点探讨非可控性炎症癌症转化的关系以及靶向肿瘤微环境的治疗策略, 为肿瘤治疗与临床转化指引方向。

那么癌症、炎症以及机体免疫之间到底有着怎样的联系?肿瘤微环境与肿瘤的耐药及转移之间的相关研究进展如何?近年来癌症研究领域取得了哪些临床转化成果呢?让我们一睹为快!

炎症与癌症

近年来科学家们进行了大量研究阐明了炎症和癌症之间的密切关联,2016年12月,刊登在Cancer Research上研究报告中(DOI:

10.1158/0008-5472.CAN-16-0357

),来自中国工程院院士樊代明带领的研究小组通过研究阐明了幽门螺旋杆菌诱导胃癌发生过程,文章中他们揭示了促炎症信号通路如何促进癌细胞的增殖和存活;研究人员发现,IL-6激活的反馈回路及其下游靶基因CypB能够调节胃癌细胞的生长和存活,在这条回路中STAT3介导了对miR-520d-5p的抑制,这项研究对于全面了解炎症与癌症之间的分子关联提供了一些新基础。此前杜克大学的研究人员发现了慢性肠道炎症与结肠癌进展之间的内在联系(doi:10.1016/j.stem.2016.01.006),研究人员主要对一种叫做miR-34a的microRNA进行了研究,这种microRNA分子与癌症干细胞不对称分裂的能力有关,能够帮助癌症干细胞维持自身群体同时产生不同类型的癌细胞;这一发现不仅可以帮助找到结肠癌的早期预警信号,还可以帮助开发新的治疗方法对抗晚期结肠癌。

2017年5月,来自新加坡的研究人员在对两种特殊炎性皮肤病的研究中发现,名为NLRP1的基因发生突变会导致机体炎症过度激活及癌症易感性的发生(doi:10.1016/j.cell.2016.09.001)。一个多世纪前,慢性炎症就已经被科学家们认定与恶性肿瘤扩散有关,并且其调控机制也有着相似的地方,近年来也有越来越多的证据表明了这两种之间的关联;此前国际杂志The

EMBO

Journal发表了上海生科院生化与细胞所刘默芳研究组、王恩多研究组关于miR-155/miR-143介导炎症促进肿瘤细胞糖代谢的最新研究成果(doi:10.1038/emboj.2012.45);文章中研究人员揭示了炎症信号通路参与调控肿瘤细胞能量代谢的新机理,对了解炎症相关肿瘤的发生机制具有重要意义。

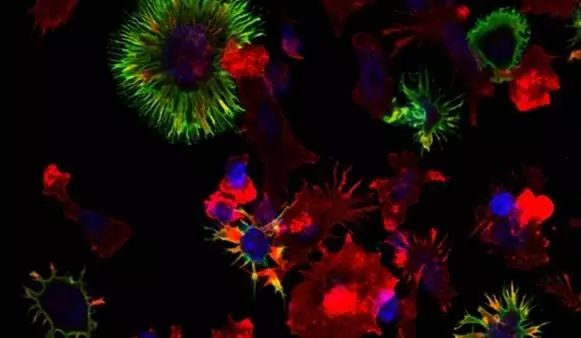

癌症与免疫

近日,一项刊登在国际杂志Science Translational Medicine上的研究报告中(DOI:

10.1126/scitranslmed.aal4712),来自芝加哥大学等机构的研究人员通过研究发现,帮助癌症扩散的血管或能增强免疫疗法的治疗效率;他们发现,通常被认为能够促进癌细胞从原发性位点扩散到其它位点的淋巴管或许有其另外一面特征。淋巴管能够扩张到肿瘤周围或肿瘤内部,这一过程称之为淋巴管生成(lymphangiogenesis),该过程的发生常常和癌症扩散到新的位点之间存在一定关联。最近发表在《Nature》杂志上的一项研究指出(DOI:

10.1038/nature22311 ),IFN-gamma-T细胞分泌的一类信号分子能够切断肿瘤组织的血液供应,因而对于实体瘤治疗效果具有重要的影响;这一发现使得研究者们考虑如何提高T细胞免疫疗法在治疗实体瘤上的效果。

2017年3月,来自伯明翰大学的研究人员发现(DOI:

10.1038/NCOMMS14760),γδT细胞可以产生免疫记忆,或将帮助开发抗感染和抗癌的新疗法,γδT细胞是一种天然杀手,具有识别并破坏异常细胞的固有免疫能力。除了是天然杀手之外,研究还发现这些细胞还是非常聪明的免疫记忆细胞,它们可以适应过去遭遇的感染或者癌前细胞,并对之产生记忆。这个现象叫做免疫记忆,目前的疫苗也是基于这种现象开发的。但是由于γδT细胞识别靶标的方式不同,因此它们预示着开发疫苗以及针对感染和癌症的细胞治疗的新途径。”2016年刊登在Nature

Medicine上的一篇研究报告中(doi:10.1038/nm.4086),研究人员表示,Treg细胞的异质性或能决定结肠癌亚型及后期免疫疗法策略。Treg参与了多种免疫的调节过程,在肿瘤发病过程中,Treg往往扮演者“帮凶”的角色:它能够通过抑制抗肿瘤免疫反应导致肿瘤的生长以及恶化。不过,在针对结肠癌的研究中却出现了彼此矛盾的结果:一些研究发现Treg确实能够促进肿瘤的恶化,但另外一些研究却指出结肠癌组织中的Treg的增多能够有效抑制肿瘤的生长;这项研究中,研究者证明了结肠癌的不同类型主要是由组织中的Treg亚群的不同组成方式而导致的,而且新发现的这一类F3型Treg具有与常规Treg不同的免疫调节作用。

肿瘤微环境与肿瘤耐药及转移

近年来,科学家通过不断地深入研究阐明了肿瘤微环境、耐药性、转移以及肿瘤异质性之间的关联。2017年3月,来自Ludwig癌症研究所等机构的研究人员在Nature刊文表示发现了肿瘤异质性和耐药性的罪魁祸首(doi:10.1038/nature21356),在所分析的40%的肿瘤细胞系中,他们发现,非染色体DNA(ecDNA)表达驱动肿瘤生长和存活相关的致癌基因的多个拷贝,并且可能有助于肿瘤的异质性和进化。2016年,来自比利时天主教鲁汶大学等机构的研究人员通过研究表示,让肿瘤氧气供应正常化或是抵抗癌症的关键(doi:10.1038/nature19081),他们发现,肿瘤细胞中的氧气缺乏改变它们的基因表达,因而导致癌症生长。这一发现是影响深远的,这是因为它证实维持肿瘤中合适的氧气供应抑制这些所谓的“表观遗传异常”,这一认识可能最终导致人们开发出新的靶向血管或这些表观遗传异常的抗癌药物。

在一项发表在Immunity的研究中,来自美国匹兹堡大学癌症研究所的研究人员发现,肿瘤微环境或会让抵抗肿瘤的T细胞因饥饿而失去抵抗功能,这一发现有潜力显著地提高突破性免疫治疗药物的疗效。2016年9月,刊登于国际杂志Oncotarget上的一项研究报告中(doi:10.18632/oncotarget.11121),来自Bellvitge生物医学研究所的研究人员通过研究揭示了肿瘤微环境在结直肠癌对疗法产生耐受性过程中的关键作用,文章中,研究者揭示了肿瘤微环境中特定分子如何保护肿瘤细胞免于常规化疗方法的杀灭,对疗法产生耐受性是如今很多癌症患者面临的巨大治疗障碍,因此阐明癌细胞对疗法产生耐受性的机制就显得尤为重要。2016年11月,利物浦大学的研究人员通过研究揭示了肿瘤微环境如何帮助胰腺癌细胞抵抗化疗(DOI:

10.1158/0008-5472.CAN-16-1201),在这项研究中研究人员对TAM和成纤维细胞如何促进胰腺癌产生化疗抵抗进行了研究;他们发现这些细胞能够通过分泌胰岛素样生长因子直接促进胰腺癌产生化疗抵抗,相关研究或能帮助研究者理解肿瘤微环境中存在的复杂相互作用,并进一步找到新的治疗靶点。

2117年1月,来自挪威、匈牙利和美国的研究人员发现癌症微环境的自噬或能促进肿瘤生长(doi:10.1038/nature20815),研究人员指出,癌细胞能够通过窃取周围细胞的能量进行生长。如果研究人员阻断周围细胞中的自噬过程,或者阻断癌细胞吸收这些氨基酸,那么这些癌细胞就不能够生长。这一重要的发现可能导致人们开发出新的癌症疗法。

临床转化

近日,刊登在Journal of Clinical Investigation杂志上的一篇研究报告中(DOI:

10.1172/JCI90895 ),来自加州圣地亚哥分校的研究者们通过小鼠试验证明激活细胞蛋白酶体的药物能够促进CD8+

T细胞向记忆性细胞方向转化;这一发现将有助于提高疫苗以及免疫疗法的治疗效果与维持时间。2017年8月,来自美国德州大学MD安德森癌症中心等研究机构的研究人员报道(doi:10.1016/j.cell.2017.07.024),阻断T细胞表面上的两个不同检查点的癌症免疫疗法通过增殖浸润到肿瘤中的不同类型的T细胞,对癌症发动免疫攻击。

近几十年来,随着纳米技术的快速发展,如今纳米医学受到了科学家们越来越多的关注,研究人员希望纳米医学能够帮助快速开发新型的个体化疗法来进行更加有效且可靠的癌症诊断及治疗。如今研究人员开发出了多种类型的pH敏感纳米探针(doi:10.1093/nsr/nwx062),当肿瘤内部的pH发生轻微降低时,这些探针就能够产生信号放大效应,通过以酸性肿瘤微环境作为靶点,携带pH敏感信号放大效应的智能成像纳米探针或许就能够进行更加敏感准确的肿瘤诊断。几年来科学家们在癌症疫苗的开发上也取得了突破性的进展,2017年研究人员进行的两项小型临床试验表明,针对个人的一系列特定癌症突变定制的疫苗似乎抵抗一小部分患者中的肿瘤。此外,两篇发表在Nature期刊上的论文对这些疫苗进行了描述。这两项临床研究是首次报道这种方法---正获得来自学术界和产业界的支持---可能抵抗人体中的癌症。它们也为通过将疫苗与靶向免疫系统的免疫疗法联合使用提高这些疫苗的效果提供线索(doi:10.1038/nature22991等)。

肿瘤微环境是肿瘤免疫治疗学的研究热点,近两年兴起的免疫哨卡治疗的疗效,和肿瘤组织的T淋巴细胞浸润密切相关。如何增强T淋巴细胞对肿瘤组织的浸润,一直是肿瘤免疫治疗的难题之一。2016年11月,安德森癌症中心和上海市肺科医院探索使用纳米免疫技术对肿瘤微环境进行治疗(DOI:10.1097/CJI.0000000000000145);上海市肺科医院,同济大学医学院肿瘤研究所所长周彩存教授正在针对PD1,PDL1,VEGFR家族等多个免疫和微环境的靶点,正在开展二期和三期药物临床研究。

靶向作用驱动肿瘤生长的遗传突变的药物为多种严重癌症的治疗带来了革命性的变革,但很多时候,肿瘤都会对药物产生耐受性,而且肿瘤经常是通过产生新的突变来促进耐药性的出现,这就需要科学家们不断开发更有潜力的药物来克服耐药性的肿瘤,近日一项发表在NEJM上的研究论文中,来自麻省总医院的研究者就利用多种不同的靶向疗法检测了肺癌患者对药物的耐受性进化情况,当耐受性促进第三代靶向疗法的开发时,新的突变就会恢复癌症细胞对第一代靶向疗法的反应(doi:10.1056/NEJMoa1508887)。相信未来科学家们将会通过进行更多的深入研究在癌症临床转化领域取得更多突破性的成果。

本届癌症, 炎症与免疫研讨会我们邀请了国内外专家, 学者, 医生座谈,从基础研究结合临床的角度出发,深度解读癌症、炎症、免疫三者相关性以及相互转化的关系,重点探讨非可控性炎症癌症转化的关系以及靶向肿瘤微环境的治疗策略, 为肿瘤治疗与临床转化指引方向。

大会的主席是来自中科院上海药物研究所的丁健院士和南科大乐土研究院院长傅新元教授;参加本次研讨会的嘉宾有中科院上海生物化学与细胞生物学研究所的陈剑峰研究员、中国医学科学院肿瘤医院内科胡兴胜主任等多位从事癌症研究的学者。

下面让我们一起看看本次癌症, 炎症与免疫研讨会上邀请的嘉宾及他们的重磅级研究成果吧(部分)!

1、中科院上海药物研究所 丁健 院士

演讲题目:精准医疗时代的抗肿瘤药物研发

日本九州大学医学博士、肿瘤药理学家、中国工程院院士、发展中国家科学院院士。现任中国科学院大学药学院院长、中国科学院学术委员会生命与健康专门委员会委员、中科院上海药物所学术委员会主任、上海市浦东新区科协主席、上海市浦东新区生物产业行业协会会长。在抗肿瘤新药研发创制方面,作为主要发明者之一研发的具有自主知识产权的8个候选新药在国内外处于临床I-III期临床研究,2个新药正在申报临床,另外有一批候选药物正在进行系统临床前研究。在Cancer

Cell、J Nat Cancer Inst、Nature Com、Cell Res、Hepatology、Clin Cancer

Res、Cancer Res、J Cell Biology等发表SCI论文270多篇,他引5700余次。

丁健院士研究组主要关注分子靶向抗肿瘤药物的研发及抗肿瘤药物作用机制领域的研究;此前发表在国际著名杂志J Natl Cancer

Inst上的一篇研究报告中(doi: 10.1093/jnci/djr360),丁健院士等人通过研究阐明了多聚免疫球蛋白受体(polymeric

immunoglobulin receptor (pIgR))在炎性诱导的人类干细胞癌的肿瘤转移过程中所扮演的关键角色;pIgR通常在应对病毒或细菌感染时水平会增加,其和先天性和后天性免疫力直接相关,而在癌症中研究人员发现了pIgR的异常表达。这项研究中,研究人员发现pIgR表达水平的升高和早期肝细胞癌的复发直接相关,此外,研究者还发现pIgR在癌症癌症上皮间质转化中扮演着关键角色,pIgR或许是乙肝病毒引发的肝炎和肝细胞癌发生转移之间的关联连接,其或许是指示肝细胞癌预后的生物标志物,也能作为一种潜在的靶点来帮助研究人员开发新型肝细胞癌疗法。

另一篇发表在J Biol Chem上的研究报告中(doi:

10.1074/jbc.M111.232728),丁健院士团队通过研究发现,来自海洋的一种新甾体化合物methyl

spongoate(marinely derived steroid methyl spongoate (MESP) )能够通过细胞凋亡的诱导来杀灭并不依赖药物转运的肝癌细胞,文章中,研究者调查了MESP对肝癌细胞的作用效果,结果表明MESP能够潜在有效杀灭6种肝细胞癌细胞系,同时并不依赖于药物转运蛋白的表达。相关研究表明,MESP或许能够作为一种治疗肝细胞癌的潜在候选药物。

2、中科院上海生物化学与细胞生物学研究所 陈剑峰 研究员

中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所研究员、中科院特聘研究员、博士生导师,“国家杰出青年基金”、中科院“百人计划”和上海市“浦江人才”获得者,科技部“973计划”项目首席科学家,中国生理学会基质生物学专业委员会委员,中国细胞生物学学会细胞结构与细胞行为分会常务委员。在Nat

Struct Biol、Dev Cell、PNAS、J Cell Biol、J Clin Invest、J Cell Sci和J Biol

Chem等国际主流期刊上发表论文近40篇。工作获得国际同行高度认可。受邀担任Acta Biochimica et Biophysica

Sinica编委、《中国细胞生物学学报》编委、Frontiers in Cellular Biochemistry,Review Editor。

在炎症与癌症的病理过程中,淋巴细胞与癌细胞的运动是其中的关键步骤。而决定这些细胞运动的一类重要分子是细胞粘附分子(Cell

Adhesion

Molecule,CAM),其中整合素(integrin)家族是最重要的一类粘附分子。在细胞运动的过程中,整合素的功能受到动态的、精确的调控。而病理条件下的整合素功能会发生紊乱。陈剑峰研究院团队的研究兴趣点是与炎症和癌症相关的整合素的功能调控及其分子机制,了解整合素在炎症细胞迁移与癌细胞发生、发展和转移过程中的作用机制,寻找炎症与癌症的新疗法。通过研究细胞粘附分子与其配体的识别、结合及其所介导的信号转导,找到调控细胞粘附分子功能的关键点,进而通过控制细胞粘附分子的功能而达到治疗炎症与癌症的目的。他本次参会的演讲题目是Role

of integrins in intestinal immune homeostasis and

diseases(整合素在肠道免疫平衡和疾病发生中所扮演的角色)。

陈剑峰研究员在国际著名杂志PNAS发表过多篇研究报告,2006年的一篇研究报告中,他们发现整合素αLβ2的β2I结构域能够调节细胞由外向内的信号通路和吸附力(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16920795)。2010年发表在PNAS上的一篇研究报告中(doi:

10.1073/pnas.1015487107),陈剑峰研究员等人通过研究发现,阳离子π相互作用在调节整合素α4β7的亲和力、信号通路及生物学功能上扮演着至关重要的角色。当然了陈剑峰研究员团队还发表了其它多项研究成果,他们的研究目的就是阐明炎症与癌症中细胞粘附分子的功能调控机制。

3、国家纳米科学中心 赵颖 研究员

国家纳米科学中心研究员,国家优秀青年科学基金获得者,中科院青促会会员,北京市科技新星。自2011年回国以来,结合肿瘤微环境在决定肿瘤的恶性程度和转移性中的重要作用,以精确设计、制备和调控功能性多肽自组装纳米材料为基础,充分利用多学科(生物、医学、化学、生物材料等)交叉的优势,在纳米药物体系的可控制备、恶性肿瘤的高效治疗、纳米药物的抗肿瘤作用机制、以及生物效应和安全性研究等方面开展了深入系统的特色工作,取得了一系列重要的原创性科研成果。已在Nat

Biomed Eng,Adv Mater,Angew Chem,ACS Nano等期刊发表论文三十余篇。申请抗肿瘤纳米药物方面的中国发明专利13项,转化1项。

赵颖研究员团队主要对肿瘤微环境在决定肿瘤的恶性程度和转移性中的重要作用进行深入研究,并以精确设计、制备和调控功能性多肽自组装纳米材料为基础,充分利用多学科(生物、医学、化学、生物材料等)交叉的优势,在纳米药物体系的可控制备、恶性肿瘤的高效治疗、纳米药物的抗肿瘤作用机制、以及生物效应和安全性研究等方面开展了深入系统的特色工作,取得了一系列重要的原创性科研成果。她本次参会的演讲题目是纳米药物调控肿瘤微环境。在本次研讨会上,赵颖研究员的演讲题目是纳米药物调控肿瘤微环境。

2016年,发表在国际杂志Angew Chem Int Ed Engl上的研究报告中(doi: 10.1002/anie.201506262),赵颖研究员团队通过研究发现,可变的肽类纳米载体能够通过癌症相关的成纤维细胞的激活来迅速实现药物释放,这或许能够帮助有效开发潜在有效的癌症疗法。文章中,研究人员设计了一种可分裂的两亲性多肽(cleavable

amphiphilic

peptide),其能够对成纤维细胞活化的蛋白α产生特异性的反应,研究结果表明,装载药物的两亲性多肽纳米颗粒(CAP-NPs)或能特异性地靶向对肿瘤进行靶向作用,同时增强药物的局部积累,或能有效治疗多种实体瘤,此外,在文章中,研究者也证实了这种新型纳米载体药物在抗肿瘤疗法中的作用效果。参加本次研讨会的还有其它多位从事癌症领域研究的学者,在临床实践方面,来自清华大学附属北京清华长庚医院消化中心的姜泊主任,长期从事大肠癌早期诊治,胃肠道微生态系统与肠粘膜屏障,炎性肠病和功能性胃肠疾病等疾病的研究,对内镜下诊治胃肠早癌及癌前病变经验丰富。他本次参会的演讲题目是免疫.炎症.癌症--聚焦溃疡性结肠炎相关大肠癌。来自癌基因及相关基因国家重点实验室的张志刚研究员主要的研究方向有神经递质和激素对肿瘤发生发展的调控、细胞外基质蛋白在肿瘤微环境中的作用等。

第二届癌症、炎症与免疫研讨会主要有四个方面的议题,分别是炎症与癌症、癌症与免疫、肿瘤微环境和临床转化。其中肿瘤微环境议题包括诸多小的议题,如肿瘤微环境与肿瘤耐药、肿瘤微环境与肿瘤浸润和转移、肿瘤微环境中免疫与炎症的调节、淋巴管与血管新生与肿瘤转移、低氧与肿瘤微环境和肿瘤异质性与肿瘤微环境等。届时将邀请肿瘤微环境领域中多位在基础研究和临床实践方面知名学者教授和医生。与会者可与他们进行深入的学术探讨,从临床等角度共同加深肿瘤微环境对肿瘤发生发展的认识。

点击阅读原文,了解会议详情及报名!