谢谢陈国华教授对我的介绍,我很荣幸也很高兴,有机会同大家见面谈谈我的语言学之路。

回顾我自己走过的道路,主要的是向诸位提供一些经验和教训,这是我自己的切身体会。我想我今天主要讲两个方面,

一个讲讲我的经历,第二个我谈一下我的困惑和探索

。

我是1942-1945年的时候,那时抗战,我在贵州,跟家里逃难,到清华中学上学,念高中。当时的情况是清华学堂的第一任校长

周诒春

①

担任我们学校的董事长,我们的老师都是清华大学毕业的,而且很多都是研究生毕业的,教我们中学,当时应该说我在这个学校受到了良好的教育。清华的校训是“自强不息,厚德载物”,我受到了这样的熏陶。因为周诒春这位老先生,对怎么样办学他有一套他的理念,而他这套理念在清华大学都没有完全实现,在我们学校得到全面的体现,所以我受到了清华精神的教育,这要谈起来要谈很多。有时候我跟年轻人谈我中学的生活,他们都感到我非常幸运,能够受到这样良好的教育,我的确也是终身受益无穷。你比如当初我的英语老师就是周姗凤老师,她就是周诒春的女儿,是北京大学基础英语教学的王牌教师,已经去世了。她是我们的启蒙老师,当时她刚从美国回来,回来以后她的爸爸周诒春就对她说,你只能从初中教起,教ABC。周老师那时教我们,我印象最深的是每天早晨一上课,先有10分钟的quiz(测试),这10分钟的quiz给我留下了深刻的印象。有的时候dictation(听写),有的时候就光考一些vocabulary(词汇)。我的英语基础应该是在清华中学就打下了。我是清华中学7级的,我的导师叫索天章。索老师后来在复旦大学教Shakespeare(莎士比亚),他是清华大学研究生院毕业的研究生,英语专业的。所以我很幸运,能得到这样的老师给我打下基础。

1946一1950年我考取武汉大学外文系本科,当时的系主任是我们国家著名的学者吴宓先生,是原来清华大学的英语系主任。当时我非常幸运,我1945年进武大的时候,吴宓先生担任我们的系主任。吴宓先生对我一生影响太大了,我记得我当时freshman(新生)去注册,当时注册就是选什么课,因为当时的大学跟现在不一样,我们基本上是欧美的教育思路。像外文系有required course(必修课),也有选修的,只要满学分你就可以毕业。选课要经过系主任签名认可。我去第一年刚进入学校,我就去找吴先生给我注册选课单上签名。我给他鞠躬以后,他看了我一下,他说你是不是清华中学的,因为他原来是清华大学的,我说是的。他说你以后就搞语言学(笑声),我当时都不知道什么叫语言学,我一个中学毕业生,都没听说过什么叫语言学。但是吴先生说你以后就搞语言学,就这么一句话:搞语言学。我说怎么学呢?他说你多学一些外语。所以我在武大学了四年法语、三年德语、三年日语、一年俄语,我还自学了世界语。这是吴先生要求的多学习语言,以后就搞语言学。就由于吴先生这样一句话决定了我一生的道路,一直到今天我还在搞语言学(笑声)。所以老师对学生的影响非常非常大。吴宓先生对我的这一句话决定了我一生的道路,而且我至今不后悔。我觉得我这一生是很值得的,就由于吴先生给我指引了这样一条道路:以后

就

搞语言学。

然后我1956年到1960年考取了北大副博士研究生,我进入中文系,因为当时我的导师是高名凯先生,而高名凯先生是在中文系。高先生本来大学是学哲学的,在燕京大学,后来到法国去进修语言学,他主要是搞普通语言学。我很荣幸的是能够考取北大中文系做高名凯先生的学生,他指导我。应该说是吴宓先生指引了一条路,就是说我要搞语言学。而高先生呢,把我带进门了。所以我进了北大才知道什么是语言学,尤其什么是理论语言学,也叫普通语言学。因为高先生是哲学系毕业,所以他非常重视哲学,他跟我说你要搞理论语言学,你必须有哲学和外语一一那时吴先生让我们学了好几门外语。他说你有了这两个基础就等于有了两个翅膀,不然你飞不高。这个对我一生影响也很大。我知道要搞理论语言学,你没有哲学和丰富的外语知识那你是没有条件去搞的,所以我从高先生那得到了这样一个教育。然后我1961年毕业以后就分到当时的中国科学院语言研究所,一直工作到现在。

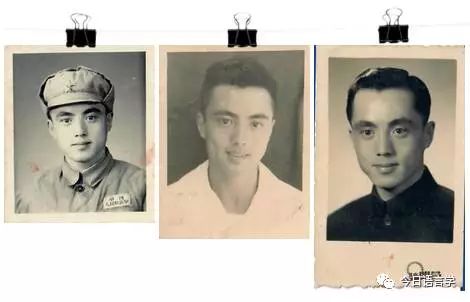

青年时期的赵世开先生

可以说,如果从1956年我进北大开始算真正搞语言学,到今天我已经50年了,我已经在语言学这个园地耕耘了50年,我深深地感谢我的老师吴宓先生、高名凯先生,还有我到语言所去以后具体指导我进行研究的吕叔湘先生。吕叔湘先生当时是我们的所长。吕先生给我印象很深的有两件小事吧。

一个就是当时我们编了一个美国结构主义专号,因为我到语言所之后,吕先生就跟我提出个要求,说你把这个Martin Joos编的那个

Readings in Linguistics

(《语言学选读》)这本书每天都要看,因为这是精选的。而且他希望我将来能够写一本美国语言学的专著,这是吕先生给我的期望。后来我们出了一个结构主义专号,主要从美国Martin Joos的书中挑选了一些(读物),然后组织一些人翻译,然后出了一个专辑,当时叫《语言学资料》,你们图书馆一定有的。另外这个专辑后面的index(索引),terminology(术语),就是terms(术语)。Index(索引)编的时候大概我们是按alphabet(字母表),ABCD这样下来,然后A里边也还有个次序问题,那就看看第二个字母是在前面的排在前面,然后如果两个一样的话还要考虑第三个字母、第四个字母。大概编过index的都知道这是一个规矩。我当时有大约两三个比如在F字母里,有些个次序我有点颠倒,这时候忽视了后面的那个字母的次序。吕先生很仔细,他看出来了。他把我叫去了,他说世开,你这个为什么把次序搞颠倒了,我说我没注意。他说搞科学研究如果这样一些小的问题上你都没有做好,那你将来上面的那些东西都站不住的,也就是说你groundless(无根据)。你下面这样的次序都搞颠倒了,你上边的理论的结构我怎么能相信你,说明你工作态度是不行的。这个对我一生影响很深,这是个严厉的批评,当然他说话是很客气的,但对我来讲我感到这样一种严厉的批评和要求,是我以后从事科学研究当中需要注意的。这是很小的事。

“文革”以后,我有一次在所里头碰见他。吕先生说,世开,你是本科念外文系,研究生在中文系,我觉得你有条件可以做英语和汉语的对比研究,他说我也想做,但是我现在年纪大了,我已经没有精力去做了,我希望你去做。那么,因此我“文革”以后开始做英汉对比研究,他给了我很多具体指导。所以我现在有两本著作,一本是《美国语言学简史》,一本是《汉英对比语法的问题》。这个就是吕先生要我做的,如果说我做了一点工作,那也是在吕先生的要求和指导下我做的,在这一点上我自己觉得我没有辜负吕先生对我的期望。我做了,但做得好坏我要请大家来批评。我是努力的,我去做了。

我为什么谈这些,就是我非常感激我的老师,如果没有我老师的指导,就没有我今天赵世开。要是吴先生不给我指出,要我去搞语言学,我不会去搞语言学,因为我不知道语言学是什么。而且当时,也不是当时,我认为我们中国的英语系的传统是重文学轻语言。今天是不是这样我不知道,我想恐怕也还有这个传统,大家对文学很重视,对语言不是很重视,而且觉得语言学非常枯燥,干巴巴的。很多人不理解,说你干吗要搞语言学,文学多好啊,你搞novel(小说),poetry(诗歌),prose(散文),太有意思了。语言学什么verb(动词)、noun(名词)、adjective(形容词)、vowel(元音)、consonant(辅音),太没有意思了,对不对?但是我觉得很有兴趣,这个verb、adjective(形容词)里面学问大了。至今,我们还没法回答“what is language”,语言是什么?因为100个人有100个answer(答案),到现在为止还是解决不了的问题。现在有各种学派,就这么个问题

,几百年下来,到现在我们仍回答不了。你能说你已经全面回答了吗?美国有个语言学家叫Bolinger,他就说我们就好像瞎子摸象一样,你摸到一个鼻子就说象就是一个鼻子,摸到腿就说象就是那条腿,不是这样的。

语言学究竟是什么?至今回答不出来。最基本的东西,而且也就是语言学要回答的问题,你管他Chomsky也好,Jespersen也好,再早一些语言学家都想回答这个问题,回答不了,至今没有回答,没有一个科学的、权威的回答。所以我很想谈一下师恩,在我的语言学之路当中,老师的恩惠我将永远不忘。我也希望在座的同学们也不要忘记老师对你们的教诲,给你们的恩惠。现在有很多学生离开老师,把老师给忘了,这个将来你也当老师,你当老师以后如果你的学生把你给忘了,你会有什么感受?

老师是要影响我们一生的,我就是在老师的教诲下走了这么一段路,这是我讲的我的经历的一部分。