本文把早期硬分币定义为

1978

年及以前发行的流通硬币。目前公认的中国现代流通硬分币版别划分为

“平版”

和

“凸版”

,除了这两大版别的划分,还有

“混合版”

、

565(56年5分硬币,下面同理可得)

“大小星版”

的细分版别,有的藏家把

565

“小星版”又分为“细字小星版”和“粗字小星版”,但在收藏界还有不同意见。笔者查阅了两个造币厂的厂志,阅读了一些专家的文章和书籍,并对资料进行了初步的梳理和分析,得出一些粗浅的结论供大家探讨。详细内容如下:

自建国流通硬分币发行以来,先后进行了四次的材质变更,情况如下:

1

、铝铜合金(含铜

0.5%

)。

1955

年

1

月

14

日,经国务院批准,开始生产铝质硬分币。该铝质分币含铝

99.5%

、铜

0.5%

(注:上海造币厂资料含铜

1.5%

)。

2

、铝镁合金(含镁

1%

、锰

0.2%

)。

1956

年

8

月,从

1956

年号起用新合金,

增强了产品的耐腐蚀性

。

3

、铝镁合金(含镁

5%

、锰

0.4%

)。

1958

年

1

月,根据苏联专家建议,合金成分改为含镁

5%

的铝镁合金,

提高了硬度、强度、耐磨性

,从

1958

年版分币起用。

4

、铝镁合金(含镁

1.5%

、锰

0.4%

)。

1981

年,

合金成分改为含镁1.5%的铝镁合金。

铝质硬分币材质的四次变化,不仅增加收藏的趣味性,也为我们进行细分版别的判定提供了基础资料。

按照“平版”和“凸版”的划分,

1971

年以前发行的所有硬币均是“平版”。从上海和沈阳两个造币厂资料得知,很多年号的硬分币都是两个造币厂共同生产的。具体早期硬分币的生产情况如下:

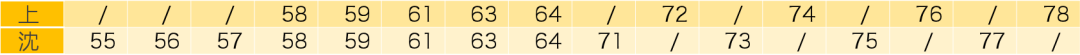

1、伍分硬币的生产情况

在

1978

年以前,伍分硬币只有

5

个年号生产发行,其中

565

硬分币(56年5分硬币)由两个造币厂共同生产,

其它四个年号均由上海造币厂生产,详见下表:

2、贰分硬币生产情况

在五六十年代,贰分硬币主要由两个造币厂共同生产,只有

562

和

632

这两个年号是由一个造币厂生产。进入七十年代,早期贰分硬币全部由沈阳造币厂生产。详见下表:

3、 壹分硬币生产情况

1955

年至

1978

年,共有

17

个年号的壹分硬币生产,

生产具体情况如下:

从以上两个造币厂早期硬分币生产情况可知,早期硬分币一直是两个造币厂共同生产,但为什么

1971

年以前生产的硬币只有一种“平版”的版别,原因是

两个造币厂共用硬分币的原模和进行了产品一致性的统一。

《上海造币厂志》

记载:“

1954

年分币生产时,自己不能设计制作原模,均用沈阳造币厂二原模翻压印模。经过不断研制和充实设计人员后,

1965

年制成壹分币标准铜型和原模。

1969

年均由厂自制分币原模。”

17

页“大事记”

1957

年记载:“印制管理局批复:为保证上海造币厂、沈阳造币厂、西安印钞分厂正背印模的统一和出厂产品的一致性,确定以上海造币厂报局样品为准。”

很多藏家把

565

硬币分为细字大星版、细字小星版和粗字小星版共三个版别,为什么早期硬分币中只有

565

硬币出现这种情况,根据有关实物和造币厂资料初步推测认为,

565

粗字小星版为上海造币厂上世纪五十年代生产的,“

565

”细字大星版是由上海造币厂上世纪六十年代末生产的,而

565

细字小星版由沈阳造币厂上世纪六十年代末至七十年代初生产的。具体分析如下:

1

、

565

粗字小星版

将565粗字小星版与555和575两枚分币进行对比发现,三个年号的分币有共同特征,一是年号都是粗体字;二是硬分币背面的麦芒也为粗麦芒(见下面第一幅图片);三是565分币与555分币表面共同拥有发暗的光泽,而575分币变成明亮的光泽,这正是1956年6月分币材质由铝铜变为铝镁的反映;四是三枚分币正面“中华人民共和国”文字特征相同。五是粗字小星版是背面是粗麦芒,而细字大星版和细字小星版背面的麦芒都是尖细的(见下面第二幅图片)。因此判定565粗字小星版为1956年生产的铝铜材质的硬分币。

2、细字小星版

《沈阳造币厂志》

101

页记载,“

1955

年

1

月

14

日,经中国人民银行批准,印制管理局正式下达生产铝分币的命令,批准

1955

年号的壹分币投产。

----1955

年,生产壹分币,

1957

年,贰分币投产。到

1965

年下半年中国人民银行决定暂时停止生产硬分币。

1969

年,恢复分币生产,并首次生产伍分币。

---

”从硬分币实物和造币厂资料看,均没发现

1969

年伍分硬币,而

1974

年以前沈阳造币厂生产的伍分硬币只有

565

硬币,因此推测沈阳造币厂

1969

年首次生产的伍分硬币是

565

硬币,也就是细字小星版。可以观察到“

565

”细字小星版与沈阳造币厂生产的其它年号的伍分硬币特征相似,“共”延续早期沈阳造币厂原模的“细弧长”撇,起笔在“共”字左边竖的左侧;“民”字中上面“口”与下面的“横”空间较大,详见下面

565

细字小星版局部特写图。

3

、细字大星版

《上海造币厂志》“大事记”22页1969年记载,“接印制管理局通知,恢复分币

生产。厂即全面准备,当年复产,完成伍分币

0.347

亿枚。”笔者推测,

565

分币是当时恢复生产硬币中的唯一年号。上海造币厂

1969

年有能力制作分币原模,而

565

年号的硬币就是上海造币厂自制原模的试制产品。主要修改有:一是将“共”字撇的位置向左进行移动,“共”字的“撇”和“捺”两笔都进行了加长,“民”字中上面“口”与下面的“横”空间变小。将

565

细字大星版与后面上海造币厂生产的伍分硬币进行比较,发现“共”字的“撇”和“捺”两笔又发生了变化,但“民”字的特征一致。

1955

年硬分币生产时,两个造币厂是共用的原模,但到

1969

年,上海造币厂有能力自制原模后,两个厂生产的硬分币模具开始发生一些变化,通过中华人民共和国中的“共”字和“民”字的细微区别,将早期硬分币细分版别分为三个阶段进行阐述。

1、共用原模阶段(1955-1964)

在这个阶段,两个造币厂使用的硬分币铸造模具相同,因此这个阶段生产的硬分币都是“平版”硬分币。

2、过渡阶段(1969-1972)

1969

年,硬分币重新生产,上海造币厂重新制作了伍分硬币的原模,也许是上海造币厂的雕刻师看着“共”字“撇”的位置偏左很不舒服,重新制模时将

565

分币图案进行局部修改。

过渡阶段出现了另一枚硬分币就是721分币,该币是俗称“混合版”的硬币,主要特征是麦芒和飘带时平行的,而“分”字的勾是凸起的拐角勾。因混合了“平版”和“凸版”的特征,所以称为“混合版”,这种版别只有721和781两种分币,均是上海造币厂生产的。从721分币的正面“共”和“民”两字的特征可以看出,其与共用原模阶段的早期硬分币特征相同。

3 、变化阶段(1973--至今)

上世纪七十年代初,上海造币厂在试制成功的基础上,又重新修改图案制作了硬分币的原模。分币正面在565细字大星版的基础上,图案进行的主要修改有:“共”字的“撇”和“捺”两笔变短变直,而且“撇”的起笔又向左移动,位于“共”字左侧“竖”的中间靠右位置;“民”字中上面的扁“口”与下面的“横”空间变小;分币的背面在721混合版的基础上,图案进行的主要修改是左右麦穗第二个麦芒尖部穿过飘带并“凸”出到飘带之上;565细字大星版分币正面和721混合版分币的背面结合,修改后形成了今天大家公认的硬分币“凸版”,详见下面凸版825局部特写图。

但沈阳造币厂一直沿用了上世纪五十年代的原模,细微的变化是“共”字“撇”变细,弧度变大,详见下面平版865局部特写。

781

分币也是“混合版”,但

781

分币属于上海造币厂重新制作原模后生产的,