中国大陆的普通话与台湾的用语属于同一种语言,因为长时间分隔已衍生出颇大差异。这在日常生活中已经造成相当多沟通上的困扰,在台湾去餐厅称服务人员为小姐是很正常的,但在大陆则是应该要绝对避免使用小姐的称谓。对于学术专有名词的命名与使用的差异不但相当大,而且由于科学的了解与认知常须透过适当的译名来正确理解其内涵, 由于两岸的科学译名差异仍相当大,也经常有误解产生,有时还需要辅以英文来确认。在目前交流频繁状况下,如何存同除异,是两岸应该立即共同努力的方向。根据大陆的相关报导[1],新兴学科(例如计算机科学)的技术名词两岸有差异者高达4 成,发展较为成熟的基础科学(例如物理)也有接近20%的不一致性。词语差异除了会造成误解,还会产生许多不方便。两岸用语的协商早在多年前开始进行,在两岸官方的催生与民间的坚持之下,《两岸常用词典》在2012 年已付梓, 甚至有科技辞典的问世。有识人士早已超越政治立场,协商两岸用语的一致性,促进两岸的交流与进步。今日两岸物理学者也将协商物理名词用语,让两岸物理学术的交流能有更多的进展。

物理名词的翻译要能达成“信雅达”的标准是非常困难的,如果翻译只是望文生义,有时会对中学物理的教学产生困扰。例如,台湾将pressure 翻译成压力,中学教师常告诉学生“压力不是力”,以免让学生误以为压力是力的一种。但“压力不是力”在学生中常当一种笑话传诵。物体受力时,描述物体单位面积所受的力即为压力,虽然压力不是力,仍勉强含有力的概念,但在描述理想气体时,压力是气体分子动能的表现,此时就与力的概念相去甚远了。大陆有压力与压强两种用语,压力是力,单位面积上所受的力则称之为压强,应是有避免让初学者混淆的用意。

刘源俊教授在《物理教育从名词谈起》[2]一文中指出部分目前使用的物理名词有可能产生误解之疑虑,该文章由物理概念的内容论述物理翻译名词的适当性,让我们感受到物理名词的订定若是能让读者“顾名思义”,将有助于物理的学习。然而如果所有名词都使用顾名思义原则翻译,却有些像在注释,两者之间如何平衡需要经验与智慧。

物理名词的两岸差异影响层面甚广,近年来有一重要的影响逐渐在扩大中, 那就是两岸主要的大学入学考试—— 大陆的高考与台湾的学科能力测验、指定科目考试。近年来,台湾有部分学生以学科能力测验成绩申请进入大陆的大学,大陆也有部分学生以高考成绩申请进入台湾的大学。在两岸交流日益频繁的情况下,日后学生直接报考两岸大学入学考试的可能性大增。然而,在两岸的试题中,物理名词有相当程度的差异,且可能影响考生解读试题所述的内容,进而可能干扰考试评量考生能力的精确度。

以下用例题说明两岸试题中物理名词的差异及其可能产生的影响。

(1) Rutherford model

大陆高考,2010年上海市物理卷第1题

卢瑟福提出了原子的核式结构模型,这一模型建立的基础是

(A)a粒子的散射实验

(B)对阴极射线的研究

(C)天然放射性现象的发现

(D)质子的发现

台湾指定科目考试,2004 年指考“敏督利台风受灾地区考生补救考试”物理考科第4题

下列哪一个实验建立了电子绕原子核运行的原子结构模型?

(A) 汤木生荷质比实验

(B) 夫然克—赫兹实验

(C) 康卜吞效应实验

(D) 阴极射线管实验

(E) 拉塞福实验

这两道试题皆是测验Rutherford model 的内容,然而对于人名的翻译,大陆高考以卢瑟福称之,台湾指定科目考试则称之为拉塞福。虽然两道试题中皆有提示电子绕原子核运行的原子结构模型,Rutherford 的译名仍是答题重要的关键词。

(2) Electric Potential

大陆高考,2010年上海市物理卷第9题

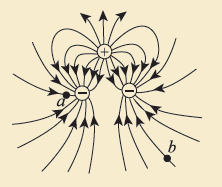

三个点电荷场的电场线分布如图所示,图中a、b 两点处的场强大小分别为E

a

、E

b

,电势分别为φ

a

、φ

b

,则

(A) E

a

> E

b

,

φ

a

> φ

b

(B) E

a

< E

b

,

φ

a

< φ

b

(C) E

a

> E

b

,

φ

a

< φ

b

(D) E

a

< E

b

,

φ

a

> φ

b

台湾指定科目考试,2003 年指考物理考科第9题

如图所示,甲电荷+q 与乙电荷-q,两者相距4a,若取两电荷连线上之s 点处的电位为零,则图中距O 点2a 之P 点处的电位为何? ( 已知库仑定律为F = kq

1

⋅ q

2

/r

2

)

(A) 0

(B)kq/√2 a

(C)kq/2√2 a

(D)-kq/√2 a

(E)2kq/3a

这两题都是测验electric potential 的量值,大陆高考称electric potential 为电势,台湾指定科目考试则称之为电位。前述的台湾指定科目考试试题可从选项中猜出电位的定义,但是大陆高考试题在题干与选项中都没有对电势的定义有任何提示,所用的物理量符号也与一般普通物理原文书不同,考生非要确知电势所指为何才能答题。

(3) Magnitude of Magnetic Field B

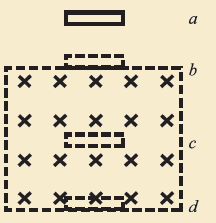

大陆高考,2010 年大纲全国II 理综卷第18题

如图,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直于纸面向里,磁场上边界b 和下边界d 水平。在竖直面内有一矩形金属统一加线圈,线圈上下边的距离很短,下边水平。线圈从水平面a 开始下落。已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a、b 之间的距离。若线圈下边刚通过水平面b、c(位于磁场中)和d 时,线圈所受到的磁场力的大小分别为Fb、Fc和Fd,则

(A) F

d

> F

c

> F

b

(B) F

c

< F

d

< F

b

(C) F

c

> F

b

> F

d

(D) F

c

< F

b

< F

d

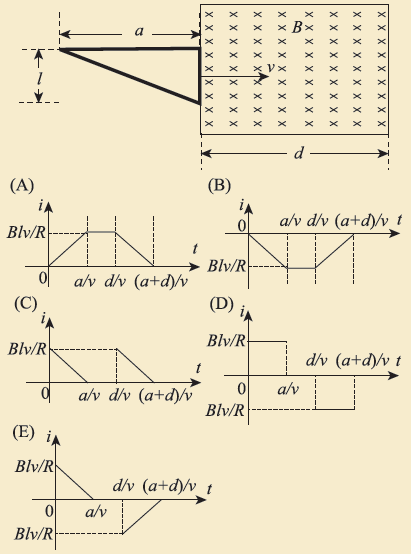

台湾指定科目考试,2008 年指考物理考科第9题

如图所示,一直角三角形线圈两边长分别为a 及l、电阻为R,以等速度v 通过一范围为d(d > a) 强度为B 的均匀磁场,磁场的方向为垂直射入纸面,在时间t=0 时,线圈的前缘恰接触磁场的边缘。则线圈上的感应电流i 与时间t 的关系图是下列何者?(设电流逆时针方向为正)

这两道试题都是测验Faraday’s Law of induction (台湾译为法拉第电磁感应定律),两题都是使封闭线圈进入一均匀磁场,进而求封闭线圈所受的磁力(magnetic force, 台湾译为磁力,大陆译为磁场力)或感应电流。由题干叙述可看出两岸对于magnitude of magnetic field B 的译名不同,大陆高考试题译为磁感应强度,台湾指定科目考试则称之为磁场强度。虽然能从试题文字猜出磁感应强度与磁场强度是相同意义,若是试题中的物理名词不是考生平时所熟悉的,考生应试时可能需要较多时间推敲物理名词的意义。

物理教育相关文献指出,在大学基础物理课程中,学生原有对于物理现象的错误认知很难改变,而且会影响到其对物理课程的学习[3]。举例来说,学生通常认为物体持续运动,则该物体必定持续受到力的作用。即便大学基础物理课程教完了牛顿运动定律,这样的错误认知改变幅度仍是有限的。因此,在物理名词的使用上应力求言明物理意涵,以避免学生植入错误的认知。

前述测验相同概念内容的两岸试题呈现了物理名词在使用上的差异,考生对试卷中物理名词的认知极有可能会影响其作答,进而影响得分。在两岸物理名词寻求一致的标准化时,也应考虑该名词在物理意涵表达的适切性,例如电势可能优于电位,磁场强度可能优于磁感应强度。诚如前述,物理名词若能清楚描绘所代表的物理意象,对学生学习与考生应试都能提供相当的帮助。

两岸物理名词若能加强共通性,未来大学若要大规模的招生对岸学生,在入学考试试题中的两岸物理名词则更能互通,两岸考生能正确的解读试题,才能使考试发挥最佳的选才功能,两岸人才也能有更多的交流。两岸名词应该优先考虑将中小学物理学名词尽快能够存同合异,如无法达成,也最好能将相异之处于书后以对照表列出,从而有助于考生之移地应试之机会。

参考文献

[1] 中国评论新闻网. http://www.chinareviewnews.com/

doc/1020/6/5/7/102065799.html?coluid=6&kindid=

30&docid=102065799&mdate=0406111725,2012 年4

月6 日

[2] 刘源俊. 物理(双月刊,台湾),2005,(4):621

[3] Halloun IA,Hestenes D. Am. J. Phys.,1985,53:1043