↓ 进入公众号

点击右上角“...”设

置星标

↓

【导读】

9月13日,我国通过了关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定。

这是职工法定退休年龄自上世纪50年代确定后,70多年来首次进行调整。

根据决定,从2025年1月1日起,我国将用15年时间,逐步将

男职工的法定退休年龄从原60周岁延迟到63周岁,将女职工的法定退休年龄从原50周岁、55周岁,分别延迟到55周岁、58周岁。

此次政策迅速引发了广泛讨论,内容涵盖了青年就业、养老金提取、再就业等多个方面。

本文以日本为例,指出日本在延迟退休改革方面,经历了半个多世纪的漫长历程。从1971年提出要将退休年龄提高到60岁,再到2021年70岁“努力义务”(弹性退休),日本退休制度改革逐步推进,并推出了在职养老金制度、就业保障部门提供的倾斜性就业支持、劳动雇佣调查制度、高龄者雇佣继续给付金制度等一系列配套措施。

延迟退休改革不是单纯的延长工作年限,或是快速地完成工作年限的延长,而是需要有与之配合的雇佣对策、监督对策和激励政策。

再就业制度的完善也确保了与年轻人就业不会“相互冲突”,使就业市场能充分吸纳劳动力的同时,避免了代际矛盾情绪的加深。

本文还指出,

延迟退休制度本身不是解决养老金问题的根本之策,

但两者需要相互配合。

在日本的经验中,65-75岁退休的老年人每推迟一个月领取养老金,则可以多领0.7%,加之多样的再就业形态,日本老年人在算完“经济账”后,延迟退休的意愿普遍较高。本文指出,

由于制度执行的长期惯性,人们普遍认为退休后便须开始领取养老金

,但

两者之间也可存在一定时间差,满足未来自愿、弹性的退休形式。

本文转自“

中国社科院日本研究所”,原题为《

延迟退休改革的日本样本:成功案例还是潜在问题》。

仅代表作者观点,供读者参考。

近日公布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》

(以下简称“《决定》”)

明确提出将

“按照自愿、弹性原则”

,稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革的相关内容。一时间有关延迟退休的话题再次成为热门焦点,引起各方广泛讨论。

其实,早在本世纪初,我国步入老龄化社会伊始,学界就率先开始讨论我国要不要进行延迟退休政策改革,当时主要分成两派:

而支持者从我国人口结构正在发生变化、老龄社会背景下养老金制度将面临冲击、老年人平均预期寿命延长、老年人力资本开发等视角进行回应。

随着人口老龄化的发展和社保制度的压力,学界就实施延迟退休改革达成了初步共识,但是民间仍然存在较大争论,并形成了

“政策每提出一次,民间就争论一次”

的局面。

纵观几次延迟退休政策的讨论,大都会涉及以下这几个关键性问题:

一是延迟退休会不会让年轻人的就业雪上加霜?

二是延迟退休到底怎么延?谁会被延?三是延迟退休后养老金怎么领?

四是许多职业、招聘都有年龄限制,中高年龄段还能不能有工作?

.....更有一些极端悲观的人担心,我自己能不能活到领退休金?

事实上,对上述这些问题的担忧也不无道理,毕竟就业是民生之本,事关亿万劳动者及其家庭的切身利益,特别是对于劳动者未来的就业安排,很难不让人们对这一议题格外上心。但是除去议题本身的因素外,让延迟退休改革“一碰就热”的背后还有一些需要挖掘的影响因素。

作为一个与民生密切相关且敏感的话题,延迟退休引起热议并不奇怪,但是从近几次的舆论热点来看,其“一碰就有热”还有更加值得反思的生成路径。

首先,从政府层面来看,表述的模糊性和基本框架的缺失不仅给舆论提供了随意发挥空间,而且无形中增加了民众对延退政策的困惑。

自2008年首次在官方层面提出延迟退休改革的话题开始,无论是新闻发言还是政府文件,涉及的关键词大多是“研究制定”、“计划实施”等较为模糊的表达,直至2021年3月的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》和最近公布的《决定》才明确了实施的基本原则,但是从网络互动的讨论中可以发现,

很多民众对“弹性”“自愿”等原则仍然存在不理解、不明白等问题。

其次,从媒体平台的发展来看,互联网时代互动工具的快速发展放大了议题讨论的空间和程度。

2008年到2024年的10多年时间里,互联网的深度普及,智能手机的广泛应用,媒介平台的爆炸式发展,已经将延迟退休的讨论从报纸、电视等传统媒介扩展到互动更加密集、联系更加紧密、传播更加迅速的网络空间领域,特别是在一些短视频平台,随时点评、随手传播的即时互动性放大了各方观点。

此外,从网络空间的互动来看,一些自媒体发布一些没有依据的虚假报道,也增加了议题的关注度。

例如,《决定》发布后,一则“1990年之后(含1990年)出生的人员,不论男女都将调整为65岁退休”的报道,一时间冲上微博头条而且被广大网友截图传播。

虽然这则消息很快被证伪,但是其对延迟退休政策议题的客观性探讨却增添了诸多负面性影响。带有官方性的叙述话语和略带正式的图文表达,配合上网络的“开放性”和“无边界性”,让这些虚假言论比现实社会中的谣言传播速度更快,社会影响范围更大,引起

社会“恐慌”程度也更大

, 往往会造成群体的盲从与冲动。

最后,对于公众自身而言,由于许多民众对延迟退休政策的不了解、不熟悉,加之上述各方因素的影响,致使网上出现一些比较情绪化,缺乏理性和客观态度的发言。而这种风格的言论又很容易得到其他民众的响应,从而形成了一种盲目的

“集体应激”

,而非对事实的冷静思考。

总之,无论是对延迟退休后自己未来情况的顾虑,还是对延迟退休制度实施策略的担忧,其逻辑前提都是以当下去预设未知的未来,这种思维无疑会加剧对未来风险的恐慌。

当前在我国延退制度尚未完全公布的背景下,我们可以通过系统性审视邻国日本一个在延迟退休政策改革方面有半个多世纪实践的国家,看看其延迟退休到底都在改些什么,如何改等现实,或许能缓解一些顾虑,并从中找到前文提出的几个关键性问题的答案。

与中国的情况较为相似,在相当长的一段时间内,日本的退休年龄也维持在较低的水平之下,但是随着养老金制度的建立,日本人口结构以及经济社会发展造成的雇佣环境的变化,日本政府不得不开始调整其退休年龄的设定。

一方面,日本退休年龄与养老金领取年龄之间存在的“空窗期”迫使日本不得不调整退休年龄,实现二者的有序衔接。

自1887年日本海军火药制造所首次采取55岁作为退休年龄的设定到20世纪60年代中期,尽管有特例,大多数日本企业都将退休年龄维持在这一较低水平。

然而在1954年建立的厚生养老金制度却将养老金领取年龄设定在60岁,这就出现了劳动者在退休后的一段时间内没有收入的问题,尽管日本政府采取了一些保障性措施稳定中老年人的就业,但是效果甚微。所以为了进一步稳定就业,同时与养老金制度形成密切衔接,日本政府层面逐渐就延迟退休政策达成共识。

另一方面,自20世纪70年代以后,日本的人口结构、经济社会等方面发生了一些列复杂且深刻的变革,对既有的养老金制度、退休制度带来了巨大挑战。

一方面,自步入老龄化社会以来,日本老年人口不断增多且高龄化趋势明显,根据日本内阁府公布《老龄社会白皮书》显示,截止到2023年10月1日,65岁及以上老年人口共计3623万人,占总人口的29.1%,75岁及以上老年人口为2008万人,占全部老年人口的55.42%,百岁老人则多达9.2万余人。

另一方面,少子化和劳动年龄人口萎缩不仅造成了当前老年抚养比上升,而且对未来老年抚养比产生了负面影响。

二是自石油危机爆发以来,日本经济陷入长期低迷,经济增速放缓,而与之相对的是社保支出的不断增加,从日本厚生劳动省公布的数据来看,2024年社保财政预算137.8万亿日元,其中养老金支出61.7万亿日元,占全部社保支出的44.8%,养老金的可持续性压力不断增大。

三是随着医疗科技水平的不断发展,老年人受教育程度的不断提高,中高龄劳动者的素质不断增强,许多老年人自己也保有较高的就业意愿。

2023年日本劳动力人口共6925万人,其中65至69岁劳动者394万人,70岁以上劳动者537万人。从各年龄段内的劳动参与率来看,65至69岁及70至74岁两个阶段内的劳动参与率逐年增加,到2023年时,两者分别达到53.5%和34.5%。为保障中高龄老年人的就业权益和年金收入,也需要通过立法和改革等举措促进制度之间的有序衔接。

由于日本的退休年龄和退休金领取年龄之间存在时间差,从而造成了日本劳动者的工作周期形成了三段式结构,即

“退休年龄到达前、退休年龄到领取养老金年龄期间、开始领取养老金以后”。

因此,日本延迟退休政策改革的主要举措就是围绕这三个阶段进行的。

如果以“努力义务”

(日语为“努力義務(どりょくぎむ)”)到“义务”(日语为“義務(ぎむ)”)

的前后过度作为一个周期,日本的退休年龄已经走过了60、65岁两个完整的调整周期,目前正在进行70岁义务化的第三个调整周期,

主要的内容包括以下几个方面。

日本主要是通过制定和修改《高龄者雇佣安定法》

(以下简称《安定法》)

,明确延迟退休年龄的时间表和企业需要采取的保障措施。

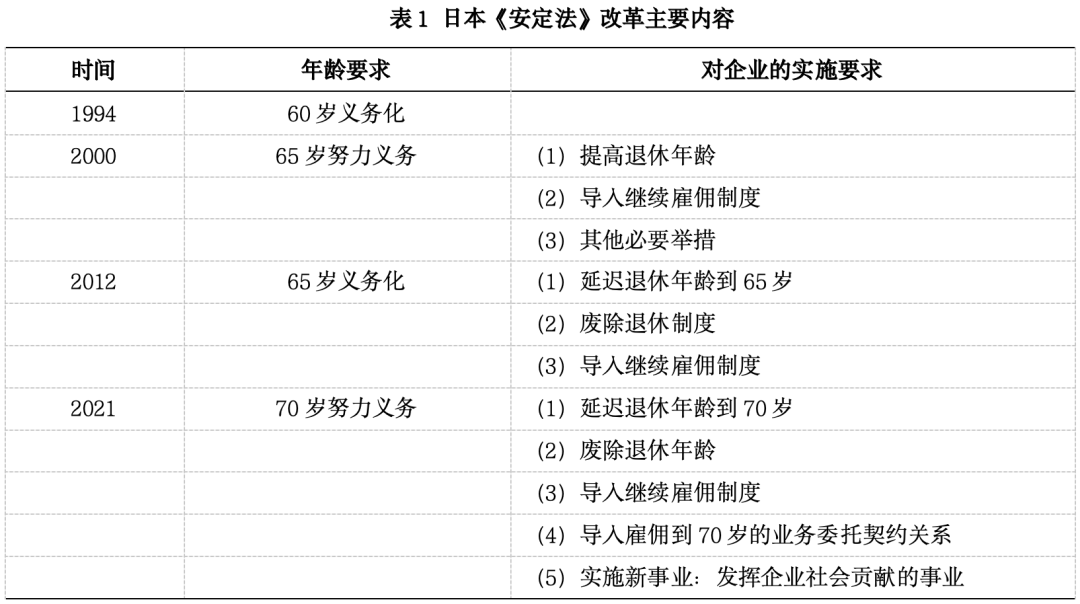

在年龄调整方面,早在1971年出台的《中老年等群体雇佣促进特别措施法》中就明确了要将退休年龄提高到60岁的目标。此后从1986年正式建立《安定法》后,

日本政府先后4次对退休年龄做了明确规定,

同时为了保障雇佣的稳定实施,增加企业的积极性,自2000年开始也

对延迟退休年龄后雇佣的形式进行了多样化设计

,

具体内容如表1所示。

▲ 注:本表根据上述时间内进行的《安定法》整理而成。

自1954年确定60岁领取养老金年龄后,随着不断加剧的老龄化及对社保支出带来的压力,日本政府在1985年对养老金结构和内容进行了调整。

在结构部分,通过制度统合的方式整合了国民养老金和厚生养老金,厚生养老金随之被划分为定额部分

(国民基础养老金)

和报酬比例两部分;另一方面,对制度赡养率进行间接性调整,即

规定全体国民到65岁时才开始领取养老金

。在此基础上,日本先后在1994年和2000年对厚生养老金定额部分和报酬比例部分设定了具体的路线图,具体的操作方式如表2所示。

此外,为鼓励民众晚领养老金,日本政府还制定了弹性领取退休金的制度设计。2020年公共养老金制度改革后规定,

“如果劳动者在60至64岁间退休,每提前一个月,其领取的养老金在法定养老金的基础上减少0.4%;如果在65岁以后退休,到75岁之前,每推迟1个月,则可以多领取法定养老金的0.7%”。

▲ 注:表格内容依据日本厚生养老金改革相关法律整理而成。

最后,关于确保劳动者在延迟退休年龄后能够稳定过渡就业到领取养老年龄的相关配套措施。

一是制定了在职养老金制度

,即老年人在60岁以后再就业的,依据其再就业阶段的工资收入水平,对应发放不同标准的养老金;

二是在推进延迟退休年龄的过程中,日本政府通过职业介绍所、银发人力资源中心等就业保障部门

对老年人提供倾斜性再就业支持

,提高老年人再就业的成功率;