5月15日7时18分,由中国航天科技集团有限公司研制的“天问一号”探测器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务着陆火星取得成功。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致贺电,代表党中央、国务院和中央军委,向首次火星探测任务指挥部并参加任务的全体同志致以热烈的祝贺和诚挚的问候。

习近平在贺电中指出,天问一号探测器着陆火星,迈出了我国星际探测征程的重要一步,实现了从地月系到行星际的跨越,在火星上首次留下中国人的印迹,这是我国航天事业发展的又一具有里程碑意义的进展。你们勇于挑战、追求卓越,使我国在行星探测领域进入世界先进行列,祖国和人民将永远铭记你们的卓越功勋!

习近平强调,希望你们再接再厉,精心组织实施好火星巡视科学探测,坚持科技自立自强,精心推进行星探测等航天重大工程,加快建设航天强国,为探索宇宙奥秘、促进人类和平与发展的崇高事业作出新的更大贡献!

时间回到2020年7月23日,“天问一号”探测器在文昌航天发射场由长征五号遥四运载火箭发射升空,成功进入预定轨道。在经过轨道修正、火星捕获、绕火飞行和停泊轨道后,探测器至今已在浩瀚星空中飞行将近10个月。空气动力学作为整个飞行研制任务中的关键技术难题,决定了探测器能否成功进入火星大气,甚至是直接决定了整个火星探测任务的成败。

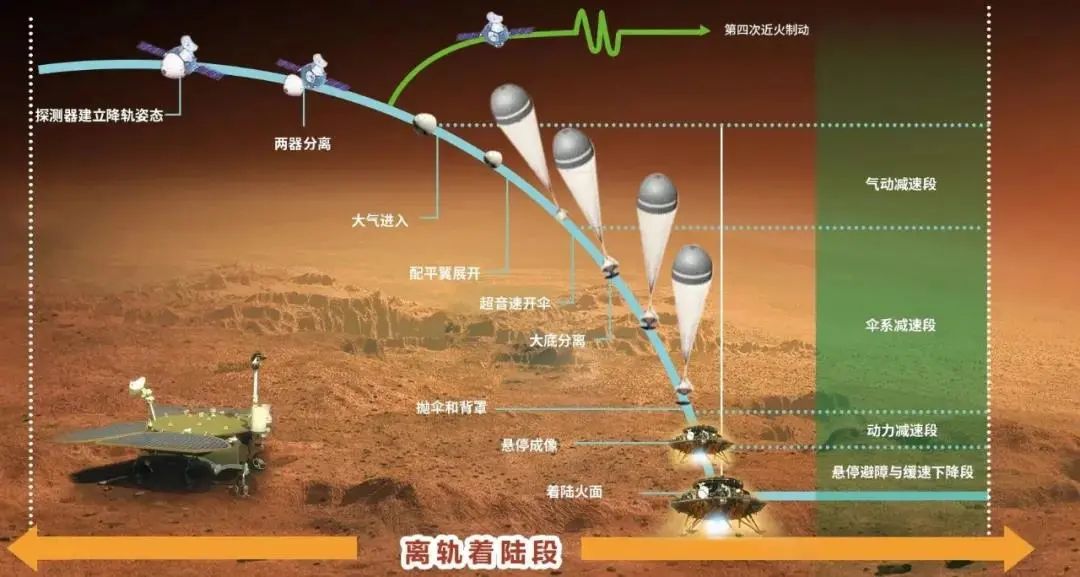

着陆示意图

十一院院长胡梅晓讲道:“10个月的时间,十一院科研团队的心一直与“天问一号”探测器一起在深空飞翔,始终牵挂它的安危,

如今成功实现火星软着陆,充分验证了院气动总体解决方案和防热设计的正确性和可靠性

,这为我们完成后续任务增添了信心,团队人员一直紧绷的精神也终于轻松了。”

十一院火星任务气动设计研究团队,天问路上敢为人先,根据火星探测两总的要求,与航天五院总体技术团队组成了联合攻关团队,开展了火星探测全过程的气动攻关、设计、验证、技术保障工作。

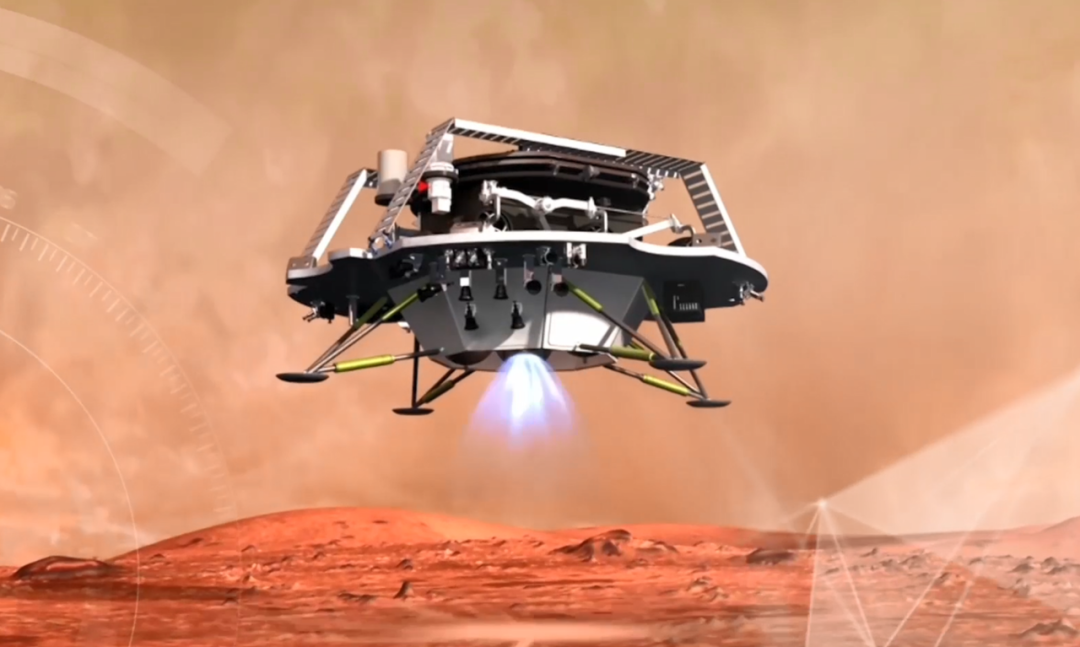

降落示意图

天问路上的航天气动人毅然担负了气动先行的重要使命。

-

勇担重任,支撑探测器创新气动布局方案设计。

在国际上首次提出了配平翼气动方案和弧形后体气动布局设计,解决了“天问一号”探测器超音速开伞的零攻角配置需求,有效减缓了钝头体构型低超声速动不稳定特性。

-

攻坚克难,构建高精度静动态气动力/热数据库。

深入参与“天问一号”探测器再入过程的热环境预示与分析,以及舱体密封性能分析和伞绳安全性评估,形成的火星进入全过程高精度气动数据全面支撑了探测器各相关专业的详细设计。

-

大胆突破,实现进入火星大气动态过程的评估。

建立了火星大气流体力学/飞行力学多学科耦合一体化数值仿真能力,先后完成了多项非定常仿真分析,以及拟真实设备复杂流动环境的精细分析。评估了热喷流条件下流动环境特征、气动稳定性与制动效果。

-

勇于创新,开展精细化防热理论研究。

承担了“天问一号”探测器防热材料烧蚀机理研究与防热结构设计评估工作,建立了防热材料的烧蚀传热计算模型,明确了火星气动加热与辐射加热耦合作用下的烧蚀机理,确定了防热结构形式及厚度。

-

坚持不懈,实现火星大气进入热环境的真实模拟。

由于火星大气特殊的气体组份,NASA作为世界上领先的宇航机构,至今也无法实现在电弧风洞中对火星大气环境的真实模拟。十一院坚持不懈,最终在电弧风洞中实现了95% CO2以上的真实火星进入热环境复现,具备了目前世界上最广的火星热环境模拟和防热考核试验能力。

-

迎难而上,挑战电弧加热器CO2介质的稳定运行。

在地面热防护试验中,将工作介质由空气改为CO2,可能会对电弧加热器产生毁灭性的损坏,稍有不慎便是百万量级的损失。十一院迎难而上,终于解决了CO2介质下电弧加热器稳定运行的难题,具备了世界上最成熟的高浓度CO2电弧加热运行技术。

-

集智攻关,解决CO2高温流场参数精确测量难题。

多年来,如何在CO2高温流场中得到精确的流场参数,一直是气动热领域的难题。为了支撑“天问一号”探测器防热结构的精确设计和减重任务,十一院集智攻关,成功解决了CO2介质的参数测量和诊断技术难题,并建立了基于发射和吸收光谱的火星电弧风洞流场测量方法。

伟大的事业始于梦想,基于创新,成于实干。在实现了多项技术突破后,十一院建立了完整的火星大气环境真实模拟的理论体系和试验方法。