封面展品:Me (Bar Stool)

图片来自红砖美术馆官网

http://www.redbrickartmuseum.org/exhibitions/sarah-lucas/莎拉·卢卡斯个展近期在红砖美术馆举行。在展出的作品中,随处可以看到莎拉·卢卡斯典型的艺术符号:水果、鸡蛋、香烟、汽车、马桶和填充绒毛的紧身裤袜。卢卡斯保持着对媒介和材料本身的敏感,如其所言「雕塑使用的材料更想成为它们想成为的东西,你没办法硬拗它们」[1];而与此同时,她也有时有意偏离出人们对材料的既成印象来达到某种独特的效果,譬如青铜制成的《奶猫下》偏离了青铜的坚硬而同时具有了充气未满的气球和绒填充物的质感,这便与同时展出的其它雕塑构成互文并暗含着一种情感张力。

http://www.redbrickartmuseum.org/exhibitions/sarah-lucas/#gallery-1-17

莎拉·卢卡斯对材料和媒介的使用蕴含着极大的丰富性,也将在无意中影响我们对其作品和其中所使用的符号的感知。我们的观看以此为基础,而下文的讨论虽不会再次单独探讨媒介,但不妨关注,它们正建立在媒介的潜在影响之上。

符号反对符号

莎拉·卢卡斯直白的、毫无避讳的符号使用总能引人驻留观看。我们在被化约为性符号的人和呈现为日常物品形式的性符号中可以看到对于被客体化了的女性身体的描述,而莎拉对这一现实的描述和呈现本身、可以说同样也是一种「以客体化对抗客体化」的策略。

Pauline Bunny

Medium: Wooden chair, vinyl seat, tights, kapok, metal wire, stockings and metal clamp

Dimensions: Object: 950 × 640 × 900 mm

Collection: Tate

Acquisition: Presented by the Patrons of New Art (Special Purchase Fund) through the Tate Gallery Foundation 1998《兔子》系列里被夸张地突显出来的乳房和着丝袜的双腿,被简化为双乳和阴部的女性身体,甚至同样被化约为性器官的面部五官(这使人联想到马格里特的《强奸》),从中可以直接看到一种男性视角下作为欲望客体的女性形象。但莎拉·卢卡斯视角下对这种客体化本身的戏仿,又成为一种对抗的武器,因为它使得本被视作自然而然的作为欲望客体的女性不加修饰地暴露出来,变得或滑稽可笑或令人尴尬。这种对被客体化了的女性在艺术中的再次客体化,在某种程度上也是对艺术史上这一吊诡事实的回应:女性裸体一方面是男性艺术家的欲望对象,而另一方面对性的直接描述又是「高雅艺术」的禁忌,于是女性裸体往往需要借助「维纳斯」等神话之名。这种对女性身体的「高雅化」无疑不是一种解放,相反,它把女性身体被客体化甚至被化约为几个器官掩盖在一个精心修饰过的「完满身体」之下,把物化掩盖在整全性之下,而这种完满的高雅的身体又进一步逐渐成为男性主导的艺术史的无罪证明。而如果说「游击队女孩」通过「女性为何只有裸体才能进博物馆」直接质问这种隐形的霸权,那么莎拉·卢卡斯则将那个禁止被表征和符号化而现实却在其上运作的事实直接呈现出来——两枚煎蛋和一份肉饼所表征的身体和面部便是一幅过度真实的裸体画——进而完成了她戏谑的嘲讽。与性符号同时出现的往往还有所谓女性化符号,即代表女性社会性别的符号,譬如丝袜和肉饼煎蛋,其中后者指向「将食物带到餐桌上的这种女性劳动」[2]。而身着紧身丝袜的兔女郎无力瘫坐在硬质办公椅上,被期待着将事物送上桌的女性反而成为了餐桌上的食物,这首先是女性视角下对这种「女性社会性别」的直接表述。此外可以看到,在莎拉的作品里性符号和社会性别符号两者有时同时出现,而这两者同时也是两个女性被客体化的场所——生理性别的场所和社会性别的场所。而两种符号的同时出现同样也是对「生理行别作为社会性别的自然基础」这一观念和话语的戏讽:以生理性别来自然化某种「女性特质」或「女性义务」的建构,就似乎在说「因为乳房在形象上酷似煎蛋所以女性自然而然地应承担家务劳动」一般荒谬。

莎拉·卢卡斯作品里大量性符号的提喻法令人联想到超现实主义对性暗示符号的使用,艺术家也曾在弗洛伊德博物馆有过个展「超越快感原则」并专门为此创作了作品,其中几件本次在红砖展出。莎拉的作品有着与超现实主义相似的符号使用,却又给人以不同的感觉;她似乎在戏讽和颠覆超现实和精神分析的某些经典内容,但在此之后又从那里保留下一些东西。可以说,莎拉·卢卡斯与超现实主义和精神分析进行着一种对话。莎拉·卢卡斯和超现实主义较为突出的差异其一在于视角的不同,其二在于他们对于性符号的使用方式上的差异。如果说超现实主义作品中的性符号时常通过弗洛伊德的精神分析与另外某种表达内容建立起隐喻关系,那么莎拉·卢卡斯那里「性」和它的表述符号之间的关系很大程度上是转喻的。除去精神分析饱受诟病的「菲勒斯中心主义」和弗洛伊德曾明确表达过的厌女倾向,很大程度上影响了超现实主义的原教旨式的精神分析对梦境的隐喻性阐释本身也多少以男性视角为主导,譬如将梦境中的棒状物都阐释为对阳具的欲望或对阉割的恐惧。在隐喻关系之中生理性别符号被强行征用为另一种性别话语的自然基础,而莎拉·卢卡斯则在她对性符号的幽默使用中消解了这种符号与含义之间的隐喻神话及其中内在的不平等关系。其作品中的食物和日常拾得物 (found objects) 与性的关系是一种转喻关系,它建立在相似性之上、建立在一种诙谐的能被观众瞬间意会的「下流」玩笑之上。比如《纯赤》(Au naturel,或者直译为「自然」)中的转喻关系即是在说,只存在香瓜像乳房、水桶像阴道、西葫芦像阴茎关系中的「自然」,而不存在作为社会性别之基础的「自然」。而正是这种反既定神话、反「隐喻意义」的转喻符号,提供了女性主体重新夺回和使用这些符号的基础。

http://www.redbrickartmuseum.org/exhibitions/sarah-lucas/#gallery-1-10© 莎拉·卢卡斯

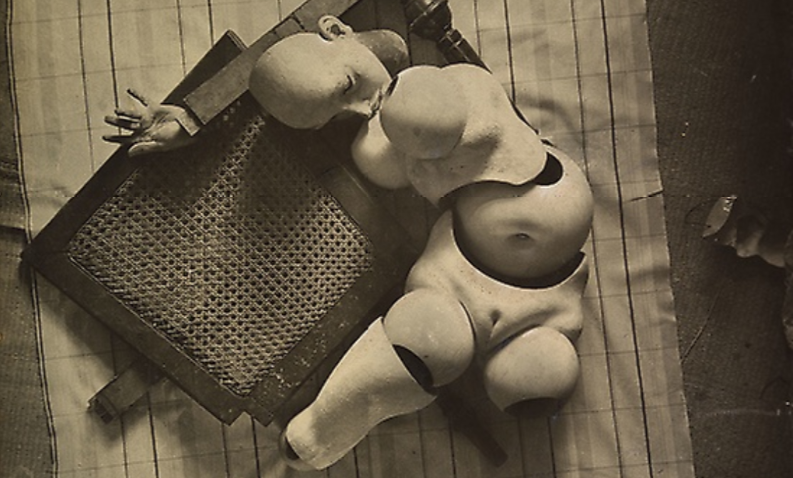

在莎拉·卢卡斯和经常与她同时被提及的汉斯·贝尔默 (Hans Bellmer) 那里可以看到两种视角的对比。对于贝尔默的真人大小女性玩偶,在玩偶残缺的、受肢解的躯体中,我们首先看到的是一种萨德式的施虐狂欲望和对于堕落的、受玷污的纯真的迷恋,而在其背后有艺术史学者认为存在着一种潜在的受虐狂:对玩偶的萨德式施虐背后所展示的对自身毁灭的极度恐惧 [3]。

The Doll (La Poupée)

1935

Artist: Hans Bellmer

Medium: Gelatin silver print overpainted with white gouache

Dimensions: 65.6 × 64 cm (image / paper); 65.8 × 65.5 cm (mount)

© 2017 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris对于卢卡斯在外观上与贝尔默的玩偶颇为相似的雕塑,或许可以说那里存在着一种女性视角下对上述过程的颠倒。我们首先看到的是在男性凝视下被客体化的、不甚自在的「兔女郎」,而在对这一现实的展现背后,我们又可以在《NUDS》等雕塑里看到一种女性主体的欲望表达——甚至更明显的是在《不适》《精确》等作品中,莎拉在那里思考性与死亡,并展现两者之间的张力、强度和诱惑。

图片来自红砖美术馆官网

http://www.redbrickartmuseum.org/exhibitions/sarah-lucas/#gallery-1-10

© 莎拉·卢卡斯

如果说存在一种莎拉·卢卡斯与超现实主义和弗洛伊德的对话,那么莎拉一方面通过转喻层面的香瓜、西葫芦和水桶和男女裸像的相似性对精神分析里的隐喻一笑了之,而另一方面又在死亡、毁灭和「超越快感原则」上与弗洛伊德展开另一种对话。

Beyond the Pleasure PrincipleMedium: Futon mattress, cardboard coffin, metal clothes rail, 2 fluorescent tubes, light bulbs, metal bucket, wire coat hanger, electric plug socket and electric power cablesDimensions: 156 × 190.5 × 290 cm Variable© Sarah Lucas

在莎拉·卢卡斯的很多作品里都可以看到对超越快感原则的「死亡驱力」的表述,它甚至可以说是此次展览中的第二主题。譬如自我肖像《以火攻火》,那里「火」(香烟)既以红色颜料的冲击力暗示着自我毁灭,又将「以火攻火」「重复强迫」认作唯一的出路。《以火攻火x 20支装》Fighting Fire With Fire x 20 Pack

在《老天你知道这多不容易》和《废墟墓志铭》里撞毁的汽车和对香烟的大量使用,以及《新宗教(橙)》霓虹灯棺材那里,同样可以看到临近死亡的预兆与趋向死亡的诱惑并存。

尺寸:195.6 x 182.9 x 40.6 cm图片来自红砖美术馆官网

http://www.redbrickartmuseum.org/exhibitions/sarah-lucas/#gallery-1-8

卢卡斯对 3 号展厅的重新布置无疑是一个敏锐之举,剥离白色外墙之后露出的城市废墟般的生锈钢管和原始墙面似乎是对「返回无机状态的死亡驱力」的一种应和。而在其中的被霓虹灯管刺穿的床垫也就拥有了如此一种痛苦、毁灭与不断返还的欲望在撕裂中碰撞、共存的意味。

http://www.redbrickartmuseum.org/exhibitions/sarah-lucas/#gallery-1-25

《新宗教(橙)》

2013

材料:霓虹灯

尺寸:32 x 185.5 x 59 cm

© 莎拉·卢卡斯

于是,我们不妨说莎拉·卢卡斯的日常物品符号和性的提喻法有这样的多重意味:它们既可以是对女性之物化和客体化境遇的描述,又可以是从「客体化」自身内部对其的反抗和颠覆。它们既在表面相似性和转喻关系中大笑并拒绝了隐喻、意指和阐释对自身的征用,又在与隐喻式的精神分析话语决裂之后,在女性自身的视角下表述一种「超越快感原则」的欲望形式。而这种「超越快感原则」一方面是莎拉·卢卡斯对自身的表达,譬如香烟的诱惑和戒烟的痛苦;另一方面又是女性对一些微观的、隐形的日常性别秩序的僭越——就像曾在弗洛伊德博物馆展出的《快感原则》和《超越快感原则》一对作品所呈现的那样,规范的、「合乎常理」的「快感原则」的餐桌、是泾渭分明的性别和等级秩序,而「超越快感原则」则是床、是混乱排布的乳房和霓虹灯管。所以《不适》《精确》里折叠的桌垫既暗含痉挛和痛苦,却又同时类似于另一些作品里的「香烟」暗示一种失范的自由和强度。我们在《致女人的一千个鸡蛋》里所看到的,也正是这种强度。

作为展览的开幕作品的《致女人的一千个鸡蛋》是「展演性」(performative) 的。而它区别于那些以「互动」本身为目的的行为、那些无指向性的因而常被观者仅仅当作一种新奇体验的互动行为的地方在于,对于参与者它或许不仅仅是一次艺术行为,同样也是一次自身的性别表演。男性被要求女装才能参加,这一过程本身便涉及扮装和表演。而接下来女性和女装者向墙面投掷鸡蛋的行为,无论它被理解为一种「女性射精」的发泄、女性对自身身体的掌控还是异教式的狂欢节,它都是关于女性节制的种种性别规范的颠覆,并在表演中重构性别。于是在表演行为中「自然如此」的性别建构被消解,而与此同时对性别的重构又在暗示性别正源于这种非本质的表演而不是某种话语规范,扮装和戏仿的行为像朱迪斯·巴特勒所说的那样「不是复制品对真品的关系,而是复制品对复制品的关系」。可以说,在《致女人的一千个鸡蛋》中我们看到的不仅是展演的艺术,也是表演的性别。在莎拉·卢卡斯的「自我肖像」系列作品中,从某种程度上说也常能看到这样的「性别表演」——尽管莎拉曾提到,这些肖像有时并非「表演」而是其自然表现,但这也恰恰说明了有时被视作本质性的「女性气质」并非本质如此而是另一种操演的结果。在莎拉的作品中常能看到对社会性别和社会性别的「自然基础」的幽默质疑,就像《带煎蛋的自我肖像》所展示的那样,艺术家以其「非女性化」的姿态直视观众,而在其胸部的位置上摆着两枚代指生理性别的煎蛋。

Self Portrait with Fried Eggs

1996

Material: photo on watercolor paper

Dimensions: 80 x 60 cm

Credit: Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem《致女人的一千个鸡蛋》曾一度因「浪费」问题而引发争论,这恰恰显示出艺术尤其是当代艺术之于许多观者的一个特性——它的「展示」和「可视性」以及这种可视性和展示所带来的对自身的强调。可以说,正是当代艺术的呈现方式本身往往带有的这种性质,使得「一千个鸡蛋被用于艺术」在许多人那里引起关于「浪费」的争论,而每个人每天都在经历并参与的、并且总量更大的食物浪费却从未成为问题。所以说对于这件作品「浪费」问题的争论很大程度上是一个伪问题,因为实际上它的「问题性」仅仅是它的可见性带来的。

2019

如果说当代艺术巨大的可见性和这种可见性对自身的强调带来了争论,也可以发现莎拉·卢卡斯其实极其擅于在其作品中利用这种特性,并借此带来特定的效果。其许多作品的效果之所以可能,将「挑逗性的图像转化为对抗性的图像」[4]「改变它而不是被它攻击」[5] 之所以可能,原因便在于此。一幅在美术馆中被放大的小报 Page3 绝对不同于日常买来的报纸中的 Page3,图像被放大并作为艺术品被展出本身便具有夸张地强调自身的效果,而此种众人皆知却很少被公开讨论的图像又与人们对艺术场馆的某种「高雅」想象形成冲突,于是平常被视作理所当然的图像突然带来了震惊,它把其中原先被暧昧地忽略掉的性别刻板印象甚至厌女倾向暴露、放大,并使自己变得陌生。而当观众意识到同在馆中的「他人」的存在之时,或许又会产生一种尴尬的自我意识。无论是通过震惊还是尴尬——莎拉将其描述为「赋予作品力量」的一种效果[6]——众所周知却被隐藏起来的图像和事物的自我展示和反身强调都将自身转化为对抗的武器:「……每一位观众都代入了自己的偏见。作品带来了转机,观赏艺术是自我意识的过程。」[7]莎拉·卢卡斯常将流行文化符号和父权制的某些潜在体现物「变为己用」,这是一种「异轨」(Détournement) 的策略,而这种策略是对当代艺术自我呈现的放大的特性的一种很好的利用。而在那些直接颠倒原有图像的作品之外,卢卡斯的其它许多作品也因这一特性而使其特有的效果得以可能。比如其作品中性符号的幽默、戏仿等等效果,正是在它们直白的自我呈现中成为可能。

也存在一些问题。我们在莎拉·卢卡斯的作品里常常可以看到对生理性别和社会性别之间被建构的联结的消解,但在此之后,存在一种与一切社会问题绝缘的、纯粹的、客观的生理性别吗?如对于被化约为两性符号的性别,我们或许可以提出疑问:这种性别差异总是存在着绝对不可消解的边界的客观现象吗?如果两者的边界不是不可逾越的,那么这种二元的符号在「客观描述」之外也在言说一种关于二元性别的规范性话语,而稳固的二元生理性别某种程度上也非纯粹的自然而是在言说和操演中巩固的结果。

材料:紧身裤袜,金属丝,黑色的鞋,灰色丙烯颜料,木头和人造皮椅来自红砖美术馆官网

http://www.redbrickartmuseum.org/exhibitions/sarah-lucas/#gallery-1-8

这是一些更激进的性别理论与莎拉·卢卡斯之间的差异。但我们其实可以先尚不讨论这么多,因为可以发现在莎拉·卢卡斯的作品及艺术家本人和其他人对其的看法中,其实仍涉及一种长久稳固的潜在观念与女性表达在艺术领域的冲突。莎拉·卢卡斯的作品时常被认作是愤怒的、激进的,然而艺术家本人却认为它们幽默而轻松。这种观感上的差异是为何而产生的?这构成一个问题,也足以反映某些问题:如果有时轻松的表达被认作是愤怒的,那么这或说明存在着另一种令人感到舒适的(而不是愤怒的)、中立的(而不是激进的)表达形式。但是,存在着一种中立的艺术表达吗?为何一些表达会被认作蕴含着并不使人绝对舒适的愤怒?18世纪的美学一般认为审美体验是普世的,譬如在康德和休谟那里。但首先审美感知和创造等活动随阶级、性别、种族等因素存在差异,如布迪厄在《区隔》中指出了这一点,其中上层阶级界定了一种拥有合法性的「高雅艺术」。可以说有关美学和审美的理论和「普世真理」也正建立于这种区隔之上,在那里部分人将自身的视角和潜在的符号霸权称之为「普遍」。反过来,相关美学理论建立之时拥有休闲时间参与高雅艺术生产和消费的人也以中上层男性为主导,而唯有上层的女性才能参与其中并且必须遵从和模仿既定的艺术形式规则;而普世美学正吊诡地建立在这种部分人参与并定义的艺术上。因此,审美感知体验从来不是在各个群体内同质的、普遍的,而那种表现为普遍的、无倾向性的、中立的美学恰恰是在更大的区隔和非中立性内部的一个位置上建立起的规范。而这种美学对普世的「审美体验」的具体定义也内在地包含着性别等领域的区分,或者说至少与之相关。譬如哲学之中早有将男女置于身—心二元论之下的传统,其中「男性」代表「心灵」,拥有理性和强大的心智;而「女性」代表「身体」,感性且不适于进行智力创造活动。这与艺术领域男女在「高雅艺术」(fine art) 和「手工艺」(craft) 的二分很大程度上是一致的。而康德的「无功利」美学也已暗示着这种超越肉体感性和工艺技术的男性主导的「高雅艺术」。因此,当我们过度强调莎拉·卢卡斯作品中的「愤怒」,我们其实预设了一种温和的、在情感和性别上中立的艺术,而这种温和与中立不过是艺术史长期男性主导之下的艺术规范的一种体现形式——它将该规范之外的表达认定为激进的、愤怒的,而其实艺术家本人或并不这样认为。此处并不旨在强调这种无倾向性的「中立」的虚假的、「不中立」的,因为这样就又预设了一种本体论上恒定不变的、「真正的」中立——而不必去寻求一种客观既定的、存在于那里的「中立」,我们也完全可以说艺术规范所界定的温和中立的表达就是「真正的」中立;关于平等和性别等问题的艺术讨论(如果乐意你可以将其称之为「真正的中立」但并无必要)存在于艺术生产的动态过程之中。莎拉·卢卡斯并不愿其作品总被成为愤怒的、莽撞的或令人悲观的 [8] ,这其一或许就是因为,如果一切不同于对男性视角的模仿的女性视角下的表达都被归为一个愤怒的「他者」,那么这其中便暗含着一个与之相对的是「正常」的、不会被特殊强调的男性视角。此外,莎拉将她的作品视为有趣和幽默,而如果有人对此都大惊小怪的话,那只能说明现实中更值得被重视的不平等境况恰恰被隐藏和忽视了:「我一直认为我的作品挺有趣的,你已经看见了太多令人震惊的事情,女人被虐待、被谋杀,而且没完没了。所以,你会想说:怎么还会有人对屁股上插着一根烟感到惊讶万分?」莎拉·卢卡斯这样说 [9]。/ 注释:

[1] Sarah Lucas in conversation with Massimiliano Gioni

[2] 5 Times Sarah Lucas Redefined Gender Through Art, VICE Media

[3] Hal Foster, Violation and Veiling in Surrealist Photography: Woman as Fetish, as Shattered Object, as Phallus, in Jennifer Mundy (ed.), Surrealism: Desire Unbound, exhibition catalogue, Tate Modern, London 2001, pp.203-22

[4] Young British Artists II, exhibition catalogue, Saatchi Collection, London 1993, [pp.3-4]

[5] Sarah Lucas in conversation with Massimiliano Gioni

[6] Sarah Lucas in Conversation with Curator James Putnam

[7] Sarah Lucas in conversation with Massimiliano Gioni

[8] Sarah Lucas: au jour le jour, interview by Massimiliano Gioni, Art Press 321 (March 2006): 35

[9] Martin Coomer, Time Out Meets Sarah Lucas, Time Out London, March 28, 2016, 87

其它参考文献及网站:

[1] Feminist Aesthetics in Stanford Encyclopedia of Philosophy

[2] https://www.tate.org.uk/

点亮「在看」,让更多人看到

点亮「在看」,让更多人看到