这篇文字针对两类新媒体人,

刚毕业不久的及转行过来的。

也许我们成长环境、性格、经历都不同,但当时当下我的奇葩经历或许对你有启发意义。

——全文真人真事,大白话

=================

我是一个

从北京来杭州发展的

奇葩求职者

,奇葩在求职过程中。你能想到的错,我都犯过。

除了邮件收到的,那些「不匹配」面试,共失败了

18 次

就因为这个原因,

上个月九号,当我递交

给老板一份文件,阐释我想把自己的奇葩求职心得。结合需求转化为一个课程产品时

他竟然一口答应了

(好吧)……

——

时间回到一年前,

我的奇葩求职记

4月从北京来杭州,在接连面了 2 家本地互联网公司后,最大的感触是:

北京开放,杭州务实

这点体现在,

或许你在北京面试时,HR/用人部门或许会花时间和你聊一些岗位事务的观点或理论;

而在杭州面试时,

HR/用人部门会迅速通过你说的案例数据,结合你的言行举止,判定合不合适。

于是我知道:

“城市有城市气质,

城市里的企业也一样,换城市求职时,可以先搞清楚这点”

刚开始,我发现招聘网站,

如拉勾、脉脉上挂着的职位,有很多都挺适合自己的呀。为什么鲜有面试机会,一次次,我会在面试中表现的不自信。

急于剖白自己,

急于表述意愿,急于自砍身价,

这样的结果可以预见

而事实上呢,从身边某位HR朋友那里得知,我关注的一些岗位中,有些是“常年岗”

会一直挂在招聘网站,

在公司没有招聘需求时,一样会回复一个“不匹配”。

于是我知道:

“面试是公平的双向筛选,你不必昂头也不必自卑,只需静静成长”

需求永远

是双方或多方的,而我只看到自己想去哪家哪家公司,想要什么什么职位,想要多少多少薪水。一旦不如愿,《一剪寒梅》就成了背景音乐。

因此建议你

在选企业之前,先选需求。尽可能弄明白,企业目标岗位的需求实际并确认是合适自己的。

这次,我知道了:

“

按自己意愿列出的‘想去的公司’,逐个去争取面试机会,实际上是最低效的行为

”

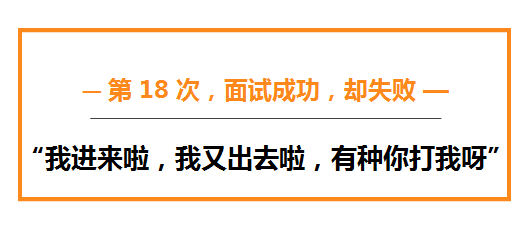

8 月份

认为已‘改头换面’的我,有幸通过层层筛选拿到了某新媒体大厂的OFFER,见识到了专业团队的专业操作,并确认了自己能发挥特长。

但我奇葩的

在团队尚未对自己足够信任时,要求独当一面对一切其它意见的回应

都是

”这块田是我的,你别碰“

……

结果,可想而知。

所以,就算你进了理想企业。也别忘了调整好心态对接好团队需求。毕竟,你也不想自己的同事是个又臭又硬的讨厌鬼

这次深刻的明白:

“‘进去’与’留下‘,是完全两个不同的概念,如果你不想辛苦拿到理想OFFER后,短期就离开”

9 个月

我的简历优化迭代了 16 版,买过看过 10 节以上面试技巧课,提升了平面、MG动画、短视频剪辑等技术能力。

面试时确认自己礼仪周道且自然,通过脉脉会员极速短信券,朋友推荐等各种方式

联系企业’关键人‘

等等……

可是我发现:

“一切求职‘技’的使用,不如稳扎于’真诚+开放+学习‘的心态”

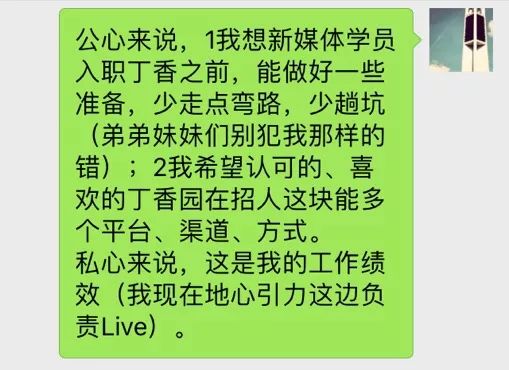

我靠真诚与自我迭代,

赢得了想要的OFFER以及首家愿意联合开课的新媒体大厂

现在

“我想,我可以帮助更多弟弟妹妹们”

(我联系新媒体大厂-丁香园,当时的聊天截图)

“主流互联网招聘网站,

大部分都是‘静态求职’,不匹配就是不匹配,被拒后你甚至不知道原因、努力方向与解决方案而当下我们需要'动态求职'”

如上所述,

公司并没有认为我不自量力,它鼓励我根据自己的奇葩求职记,打磨一款能有效解决

新媒体人求职问题

的课程产品。

——

让学员求职过程中

「当下的不匹配」

蜕变成方向清晰的、有解决方案的

「成功匹配」

……

我想,

你当然不想听一个奇葩来说些什么

但我这个奇葩

很努力的邀请很努力的总结

给你打造了一个

新的求职方式

重点是!

我绝不让它贵过你的一张求职单程票

如 何 报 名

限时特价:3人成团

69元

(

限前500名,

原价:

169

元 )

永久保存,随时回放

戳二维码,立即报名

上下滑动查看

上下滑动查看