错误的垄断定义导致错误的反垄断

文/

雷蒙德·奈尔斯

译/

觉浅

校/

胡释之

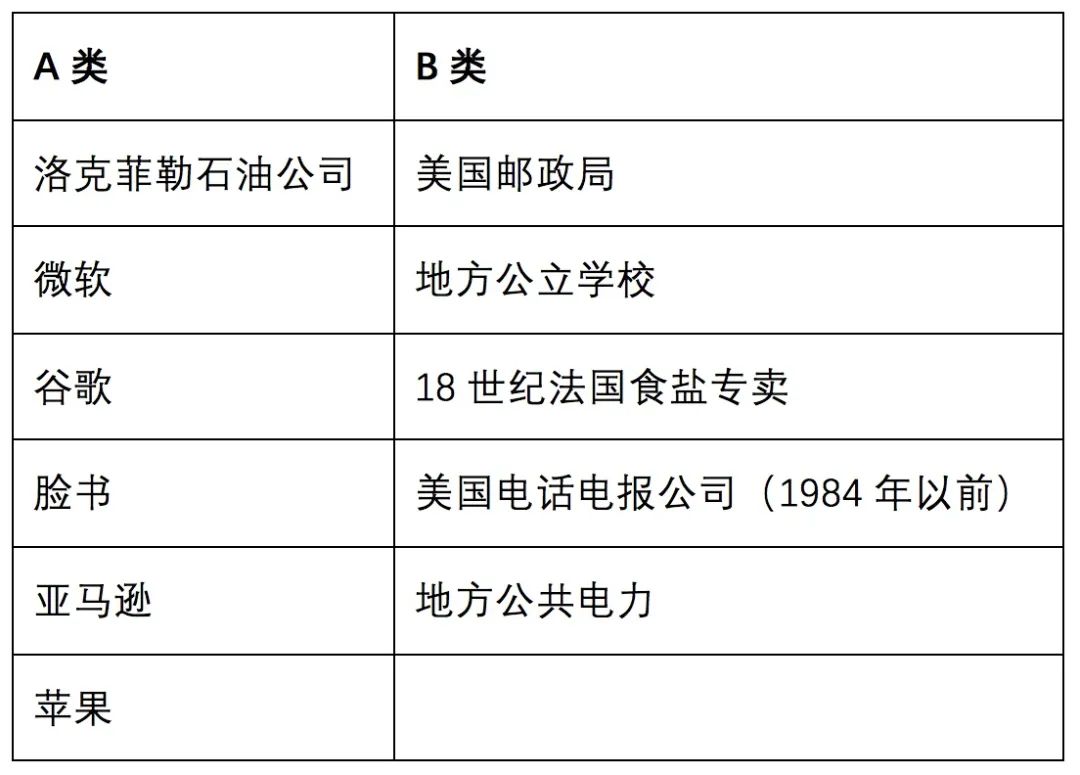

下面是我在经济学导论课上给学生出的一道试题:下面这两组机构,它们有什么共同之处,又有什么不同之处?经济学家和监管者应该更关注它们的共同之处还是不同之处?

按通常的理解,这两组机构显然都是垄断者。它们在各自的市场上都占据主导地位,甚至是100%的份额。

例如,美国邮政局占据100%的平信邮件市场份额。洛克菲勒石油公司,在1877年达到市场份额顶峰时,占据炼油产业90%的主导性份额。美国司法部和11个州检察长最近(10月20日)对谷歌提起反垄断诉讼,谷歌据称是占据了互联网搜索市场88%的份额。

但请考虑一下这两个群体的不同之处。它们的区别在于它们是如何取得并保持巨大市场份额的。A类公司是通过创造亿万消费者选择购买的好产品来取得市场份额。它们要么发明了新的好产品(例如苹果公司的iPhone),要么通过开创性的大规模经济(例如洛克菲勒石油公司)找到了低成本的生产和销售方式。

如果觉得这些创新还不够显著,不妨回忆一下苹果的iPhone智能手机在手机历史上是何等重大的进步。回忆一下大家排着长队等好几个小时抢购的情景。再想想此后许多竞争对手都选择模仿苹果,生产类似手机。

而洛克菲勒石油公司的创新之处在于创造了巨大的规模经济,把提炼成本从1870年的3美分/加仑迅速降到1885年的0.452美分/加仑,再到1896年的0.29美分/加仑。与此同时,它的产量增加了数倍,而反垄断理论认为,“垄断者”会减少产量并提高价格。

至于政府最新的反垄断对象谷歌,令人惊讶的是,这家公司1998年才成立。在这么短时间内,谷歌通过开发卓越的互联网索引和搜索方法,成为公众首选的互联网搜索引擎。

与此同时,谷歌还开发了一系列免费“插件”,例如谷歌邮件、地图、Chrome和Drive,使谷歌成为亿万互联网用户无法抗拒的选择。所有这些行动都促使谷歌从众多互联网搜索公司中胜出并取得巨大市场份额。

A类公司通过竞争来取得市场主导地位;它们或是在已有市场上打败竞争对手,或是通过创造全新的市场来竞争,顺理成章地占据主导地位......直到新的创新者出现。

和A类公司不断创新以及以客户为中心形成鲜明对比,所有B类机构的共同之处是什么?

它们的特点就是服务差,并且价格异常昂贵。例如,14-18世纪法国食盐垄断下的极高盐价(它实际上以某种形式一直持续到1946年)。在法国一些省份,由于政府实行食盐专卖,盐价比其他省份高出20倍。如此高昂的价格严重伤害了那个时代的贫苦农民。

另一个我们都熟悉的例子就是美国邮政局。这个垄断经营的国有机构的职员通常都是行动缓慢并且态度粗暴。事实上,曾经有人试图挑战美国邮政局的昂贵和糟糕服务。他的名字叫莱桑德·斯普纳。1844年,他成立了美国信邮公司,创新性地以比美国邮政局低得多的价格提供预付邮资邮票。尽管提供了更便宜、更优质的服务,并促使美国邮政局也不得不降低价格、改善服务,但斯普纳还是被罚款并受到坐牢威胁,不得不关闭了自己的公司。

B类机构提供如此糟糕的服务是如何逃脱市场惩罚的?答案显而易见:在每一种情况下,政府都会动用武力来压制竞争。政府规定与这些公司竞争是非法的,以坐牢、罚款等惩罚来威胁潜在竞争对手(例如莱桑德·斯普纳)。由于它们不必和竞争对手争夺客户,它们提供的服务都很差,损害了消费者利益,造成了经济学家所说的“无谓损失”。

“一揽子交易”谬误

通过使用“市场份额”这样一个附带特征来定义“垄断”,政府就可以把B类机构的恶劣行径算到A类公司头上。这是一种语言把戏,安·兰德称之为“一揽子交易”谬误:

“一揽子交易”是一种未能区分关键差异的谬误,它用同一概念来囊括本质上不同的事物。“一揽子交易”用一种老掉牙的伎俩,用非本质特征替代本质特征,从而抹去差异,把对立事物等同起来。

“垄断”就是这样的一揽子交易。政府通过使用市场份额这样一个非本质特征来归类公司,从而抹黑A类公司,暗示其行为会像B类机构一样有害。然后,利用模糊的反垄断法,政府就可以在相当大程度上迫害那些成功的A类公司,仅仅因为它们占据了市场主导地位,而忽视它们是如何取得这种主导地位的关键事实。

司法部在其出版的解释什么构成非法垄断的指南中,展示了政府对市场份额的痴迷。这份指南说,“为了对垄断立案,下级法院通常要求市场份额最低在70%到80%之间。” 它还引用了一个法院判决,“75%到80%之间的市场份额就足以初步立案为垄断。”