上周聊了音乐与工作生产力的话题,也提到这个周末要跑去无锡和老伙伴们排练的事情。顺利成行喽,两场排练,一场饭局,好久没这么开心地不停地笑过了。

说起来也是难以在身边再组什么新团了;承载着故事与情感的时光是和这些老朋友一起度过的,其中的快乐和寄托远超过练团这件事本身。况且我还是这些人当中最年轻的,这么好的事现在上哪找去?

不过排练当中偶尔会开小差,盯着音箱与效果器,琢磨些有的没的。

吉他音箱(功放)与效果器

吉他音箱(功放)与效果器

这些串联在一起的设备,抽象描述起来,就是通过一系列参数设置,将弹奏者输入的吉他讯号进行修饰和放大,形成最终的输出。

盯着它们的时候我在想,这些漂亮的面板、模块、金属拉丝旋钮和脚踏开关,如果用二维用户界面(UI)来呈现,应该是怎样的形态呢?

抽象到本质

年复一年,我们越发习惯于更为“数字化”的设计思路,即相信用户已经被拟物化的视觉与交互风格教育多年,对于数字设备特别是触屏设备的使用方式已经轻车熟路,因此可以逐渐抛弃那些必须依赖厚重的视觉效果及实体化的交互方式才能呈现出的现实隐喻设计,以更为轻快,更为数字化、抽象化的交互逻辑及视觉样式进行取代,从而最大程度地突出信息与逻辑本身,而非装饰性的视觉元素。

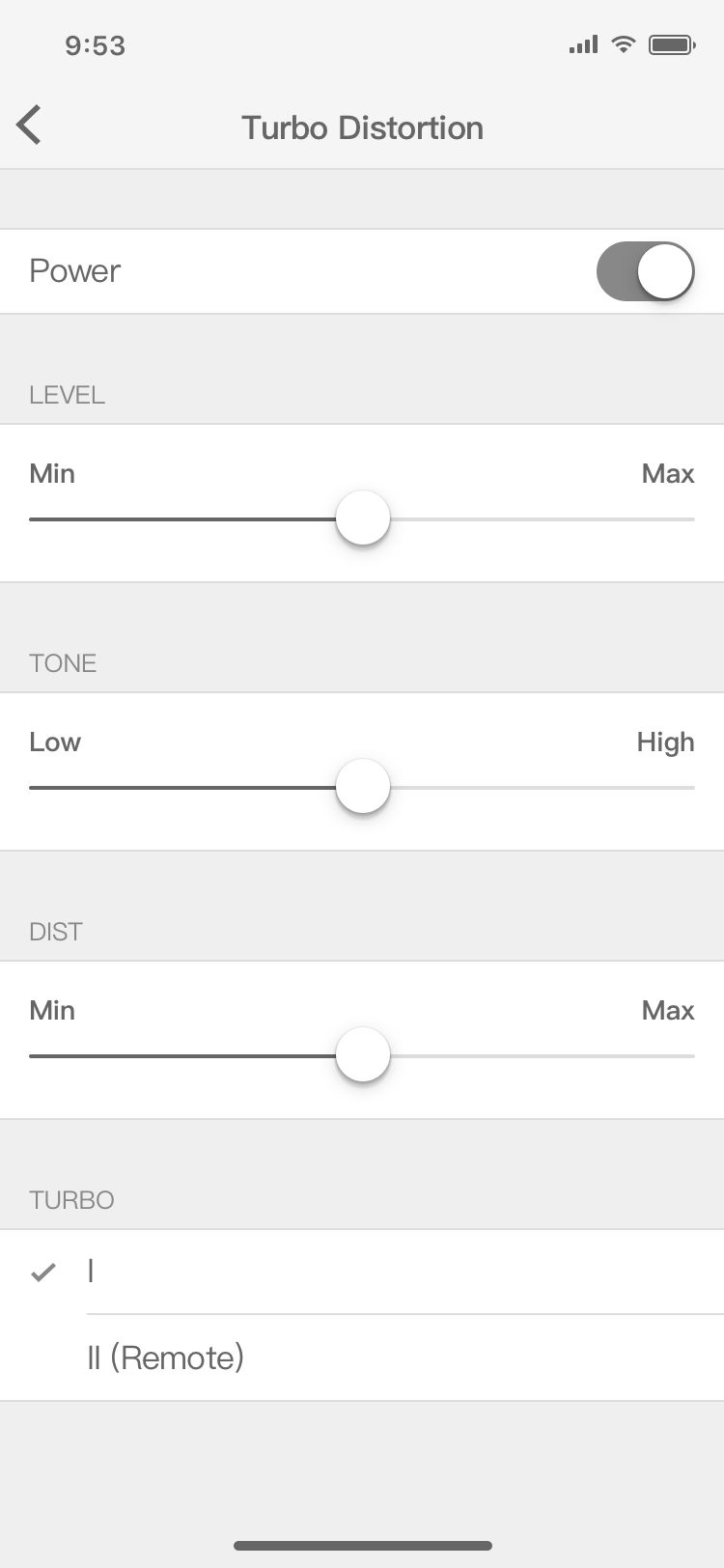

自然而然,我也会设想以我们最为熟悉的界面控件来实现上述设备的界面化呈现。以我的 DS-2 失真效果器为例,实体如下图:

通过以下控件组合足以体现其功能逻辑(我使用了自制自售的

WireframeKit 组件库

):

一个开关,三个滑块,一组列表单元用于单选。抽象到本质,无非如此,三种原生控件即可搞定,不存在任何认知与使用障碍,用户对于这些控件的操作方式早已形成直觉。

然而如此形态的模拟软件,即使再经过一轮视觉打磨,也不会让我有一丝一毫想要去用的欲望,满眼只有违和、蹩脚和不确定,无论功能逻辑有多准确,交互成本有多低廉。

隐喻还是抽象,取决于产品语境

这里的“隐喻”同时涵盖模拟现实对象的交互形式与外观样式,而非单一的拟物化视觉风格。

为什么同样是以系统控件构成的参数设置类界面,当产品语境是我们日常使用的绝大多数 app 时,却不会带来任何违和的感知呢?

在那些常规的“数字化产品”当中,参数设置与主要功能/内容更像是彼此独立的。无论产品本身是工具类、社交类、娱乐类,即便其主要功能/内容与现实有着高度的关联,其参数设置仍然从属于“数字化”的那一部分,用来帮助用户对数字化功能的逻辑或样式进行控制。

而以前文为例的设备模拟类产品,那一系列设置项原本就是被模拟的现实对象当中的一部分;譬如音量、增益、均衡、混响等等,这些设置就是核心功能与内容,就是我们要模拟的对象本身。在这类产品中,过于抽象化、数字化的交互逻辑与外观样式,势必会给习惯了现实对象的目标用户带来强烈的认知冲突。

即,一名吉他手在使用日常 app 的设置功能时,不会对数字化风格的表现形式与操作方法产生质疑;但在使用设备模拟类 app 时,所期待的则是更贴近于他所熟悉的实体设备的外观及使用方法。

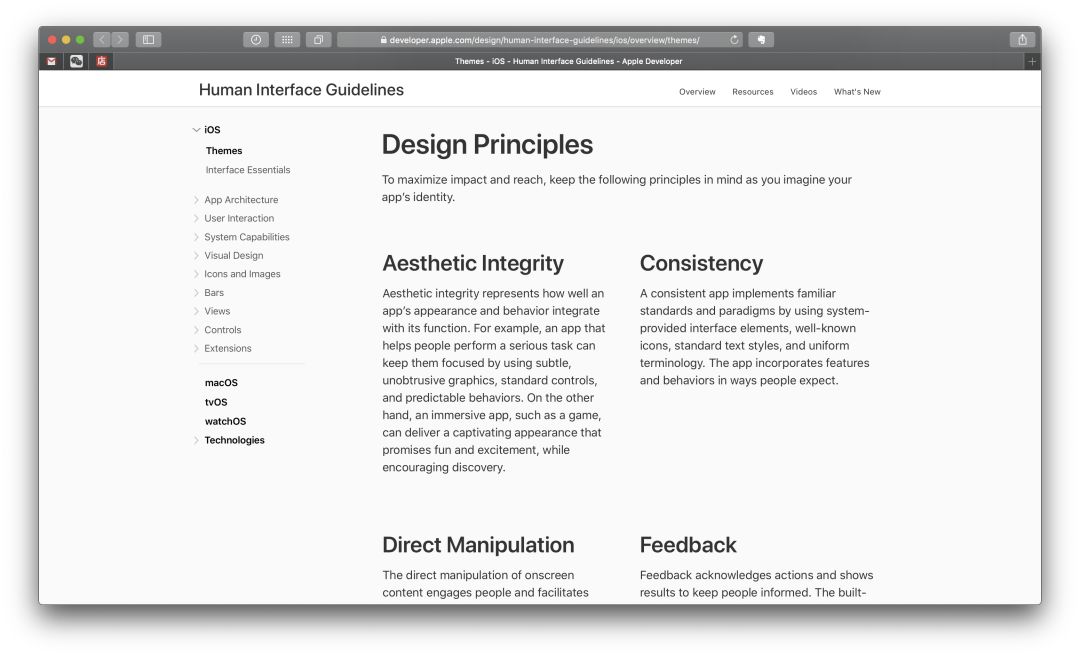

回头看看如今的 iOS 人机界面设计规范,相比于6年前,也不再片面抵制隐喻设计,而是强调针对不同的产品类型采取不同设计风格的策略,鼓励设计师将用户在现实中最为熟悉的视觉样式及操作方法映射于界面设计当中。

并非脑洞

然而这些有的没的也并非脑洞,市面上真正存在着一大票吉他设备模拟类产品。仍以失真效果器为例,我们来看老牌产品 Amplitube 是如何实现的:

若是第三方产品仍然缺乏说服力,那么再来看苹果官方的 Garageband(库乐队):

很庆幸他们依然会如此设计这类产品。接上吉他,在屏幕上摆弄着这些漂亮的小模块,捣鼓着各种声音,会感觉自己像是回到了二十几岁那样,开心极了。

更多随笔