很多家长非常希望了解孩子的内心世界,可是孩子,尤其是进入青春期的孩子却并不愿意与父母深聊,这让很多父母感到很痛苦。今天,小编就为各位家长支几招!

先来看两组对话:

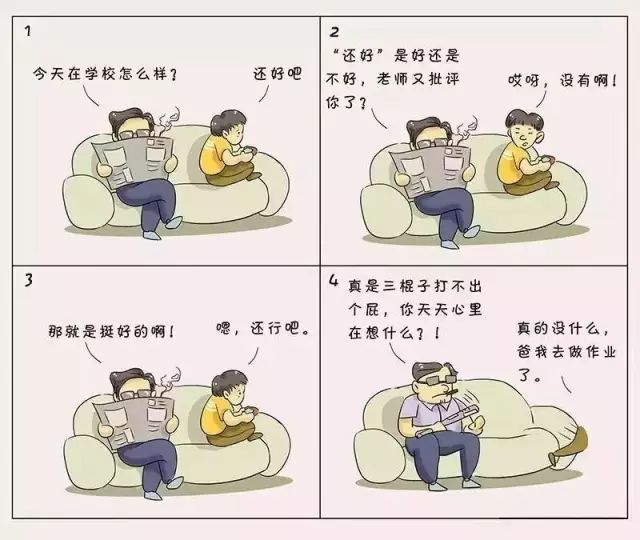

对话1:

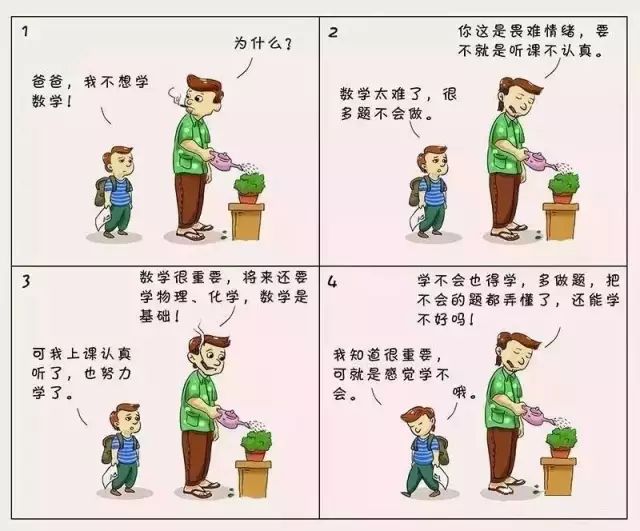

对话2:

这两组对话,家长的用意都是好的,想了解孩子在学校的生活,想让孩子多吃蔬菜。可是,在两组对话的结尾,小明都主动结束了聊天立场,一种“惹不起还躲不起”的态度。是小明太逆反?恐怕未必。

在这两组对话中,家长的聊天方式都有很大问题。

什么问题?就是

目的性太强

。

1

目的性太强的对话有什么不好呢?

目的性思维,

是自原始狩猎生活起至今一直推动着人类发展的思维。原始社会,如果没有目的思维(打到猎物),人类就满足不了生存需求。所以伴随这种思维的是警觉性、对立性(哪里有猎物、怎么打死猎物)。

而聊天和谋生、打猎不同,情感交流是第一位的。家长和孩子聊天也是同样道理,如果目的性太强,不仅使对话看起来缺乏情感互动,也使得孩子的心理、情绪处于应激状态。

例如在“对话1”中,爸爸和小明的心理活动是这样的——

爸爸:今天在学校怎么样?

(这小子神情有点不对劲,是不是在学校又惹事了?)

小明:还好吧。

(警报!警报!爸爸在刺探军情!)

爸爸:“还好”是好还是不好,老师不会又批评你了吧?

(别想糊弄我,肯定有事!)

小明:哎呀,没有啊!

(糟了,老爸要发飙!)

爸爸:那就是挺好的啊!

(真的没事??)

小明:嗯,还行吧。

(实在没啥要和他聊的。)

爸爸:真是三棍子打不出个屁,不知道你天天心里在想什么!

(问什么都不说,怎么和他交流啊!)

小明:真的没什么,爸我去做作业了。

(赶紧撤……)

还有的家长和孩子聊天时,总是急于下结论,或急于用自己的观点否定孩子的观点,比如对话2中的妈妈,就是急于纠正孩子“讨厌胡萝卜”的看法,结果孩子并没有因此就顺从地多吃一些胡萝卜,反而直接结束了对话。

我们再看一组例子——

对话3:

可以看得出,小明的爸爸在积极地“引导”小明,他认为小明对数学的重要性认识不足,不仅用“畏难情绪”“听课不认真”直接贴标签、下结论,还给出了“多做练习”这样的“解决方案”。可是,孩子并不是不知道数学的重要性,“多做题”、“改错题”,道理都明白,可为什么还是不想数学?

其实,孩子发出“不想学数学”这样的牢骚,并不是真的不打算学数学了,他只是在宣泄苦闷的情绪,寻求抚慰。

你会发现,强目的性、直接下结论、聚焦于解决方案,具有这些特点的对话方式,都无法让聊天进入一种放松的氛围,用此方式聊天的家长,并没有把注意力放在回应孩子当下的情绪,而是把注意力指向未来。

那么,好的聊天方式是什么样?

让人放松的聊天方式,是将事情说得具体而非概括,是彼此回应对方的情绪和情感而非将问题当任务一样解决。

我们都有这样的体验,和朋友聊天时,我们不会像面对客户或领导一样紧张,不会绷紧了神经总想着揣摩对方的目的和意图,而是回应朋友的情绪、讲述自己的感觉。比如——

“秋天真的来了,感觉好凉爽。”

(当下的感觉)

“是啊,这个温度让我想起去年我们几个去红叶谷玩的那次。”

(回应对方的感觉,讲述和对方有联系感的回忆)

“哈哈,我记得你还带回几片红叶做成了标本。”

(回应对方的回忆,把对话进一步具体)

“我已经收集了好多种红叶了,还有前年在XX采到的……”

(再具体,发散)

你会发现,把注意力放在回应对方情绪,进行适度发散的聊天方法,可以让话题无休止地持续下去,聊天能持续进行,那么想获知什么信息都是很简单的事了。

1.从具体话题切入。

“在学校过得怎么样”这种话题切入,显得很抽象很笼统,孩子很难回答。切入话题越具体越好,课程、课间游戏、课间餐……都可以作为切入点。

2.从别人的事谈起。

孩子对于家长直接询问自己的情况可能会本能地警觉,那么不妨先聊聊别的孩子,邻居、同学等等都可以。比如这样——

爸爸:我刚才在楼下看到李雷,他好像不太高兴?

(从孩子的同伴聊起)

小明:嗯,今天他上课和同桌讲话,被老师批评了。

爸爸:被老师批评的滋味肯定不好受,难怪他不高兴。

(共情)

小明:是啊,放学和他一起回来时,都没说几句话。

(描述细节,进入聊天气氛)

爸爸:你没有被老师批评过吗?

(话题迁移)

小明:呃,很久前了,李老师说过我一次,说我做题粗心。

爸爸:那老师说了你,你会难过吗?

(关注情绪)

小明:当时觉得有点,后来我做完题都会好好检查。

3.不否定,先共情。

孩子表达了消极情绪,不要急于否定,而是先表示理解。比如对话2,其实可以这么聊——

改进版对话2

妈妈:来,多吃点胡萝卜吧,妈妈觉得挺好吃的。

小明:我最烦吃胡萝卜了!

妈妈:嗯?你不喜欢它的口感还是味道?

(不否定,先认同孩子的感受)

小明:味道。

妈妈:妈妈以前也不太喜欢它,后来听说多吃胡萝卜对眼睛有好处,慢慢就吃得多了。

(谈自己,共情)

小明:(尝了一口)下次放在炖汤里吧,我觉得比这样炒的好吃。

妈妈:好啊,下次和你喜欢的排骨一起炖汤。

4.只倾听,不说教。

很多家长和孩子聊天时,总是想着对孩子进行“教育”、“引导”,忽略了创造良好的气氛,让孩子自己说出心里话。实际上,做一个倾听者,更容易让孩子说出很多心里话,这样的一次长聊过后,孩子对家长的信任会有很大提升,会越来越喜欢和家长倾诉。