清丽柔美的吴侬软语,爽快利落的四川方言……互相之间没什么交流障碍的北方人,可能对南方一些独具特色的方言抱有美丽的幻想。实际上,中国有七大方言区,语音、词汇、语法皆各成体系,真的被一种不熟悉的方言围绕时,美感或许就成了恐慌。普通话的推广,在各种方言的重重包围下也显得格外艰难。然而,不管普通话里带着怎样的乡音,它依然打破了方言构建的巴别塔,凝聚起一个国家的力量。

▍以下文章由 维舟 撰写,已获作者授权,有删减。

在回忆早年生活时,史学家周策纵曾谈到 1931 — 1933 年在老家湖南衡阳读中学时的一件事,那时的学校老师中,“有一位金先生,年纪最轻,是北大,或北师大毕业的。一口卷舌音,儿呀儿的。我们听不懂他的北京话,上了几堂课,大家听不懂,要赶走他。校长说他讲的是最标准的国语,我们都应该学。可是他的舌头卷得那么厉害,我们实在无法听懂,结果还是把他赶走了。想起来真冤枉,又很好笑。” ( 周策纵《忆己怀人》)

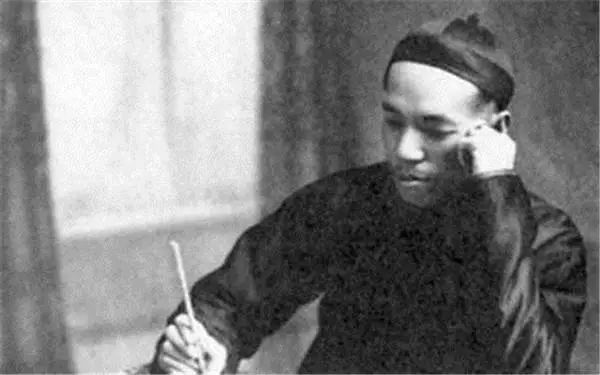

梁启超行文以通俗明了著称,但口音却很难懂

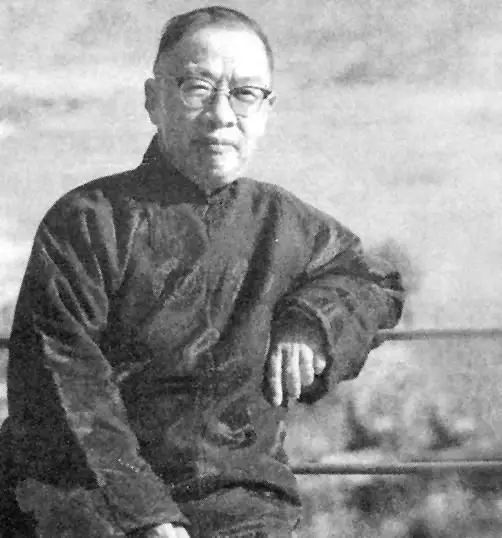

周先生之所以觉得此事“冤枉”而又“好笑”,是因为到他回忆此事的 1997 年,学习普通话对每个中国学生来说早已是理所当然之事。然而,在普通话未普及之前,师生之间“听不懂”确实是常有的事。一个著名的事例是梁启超在讲南京官话时带有浓重的粤语口音,学生感到极难理解,而他的文字倒是以浅白易懂著称。1943 年查良镛(后来的金庸)在重庆读书时,因为教师中钱穆用无锡话授课,同学们听不懂,身为海宁人的查良镛还能听明白,遂在台下担当同步翻译。

钱穆

在抗战时期的北京各大学,据说当来自中国内地或南方的教授讲课时,中国学生和日本学生都深感困惑。不仅民国时期如此,居里夫人唯一的中国学生、曾培养出多位两院院士的物理学家施士元 1996 年在南京大学做报告,一开口全场都傻眼了——他满口崇明话,最后只能安排两位江苏启东女生帮忙翻译。

词学家龙榆生历经波折:这位原籍江西万载的大学者 1922 年到上海神州女学,屈才教高小班,勉强维持了一个多月便遭学生们抗议,“说是龙先生的学问,虽然不错,可是我们大家听不懂他的话”,他自认“我倒是托天之福,我的嘴巴是天叫我吃四方的。虽然不能操着各省的方言,可是一出门来,我的普通话就说得相当好,人家猜不着我是‘江西老表’呢”,但上过他课的女学生琦君回忆, 1938 年她在上海读大学时,“龙老师人极谦冲和蔼,可是一口江西官话实在不容易听懂。他上课时喜欢说笑话,听得懂的同学都哈哈大笑,我们江浙籍同学常常不知他在说什么”。龙氏友人郭一岑认为他不是教小学的料,因为“上海滩上的小学生,大多数是操吴语或粤语的”。之后他去武汉教中学语文,然而学生们“照例的说听不懂”,直至后来去厦门教华侨子弟和闽南各县学生,他才遇到知音,他们“个个都会讲国语,没有人再说听不懂我的话了”。(《忍寒庐学记:龙榆生的生平与学术》)

这种交流不便,当然并非始于此时,然而直至 20 世纪,中国人才开始迫切地将它提升为一项现代化任务,达到国家统一的政治使命的高度。

不独中国如此,在法国、西班牙、意大利、英国、德国,标准化全国共通语的推行,都与国内政治、文化、市场的一体化、现代化进程齐头并进。

意大利政治家 Massimo d’Azeglio 在 1861 年意大利初步统一之际说过一句名言:“我们已经创造了意大利,现在我们必须创造意大利人了。”在这一意义上,中国近现代的重要使命也是在创造一个统一中国的同时,“创造中国人”,而“普通话”这种共通交流工具的创制,则是其中尤为关键的一环。

在此之前,中国虽然是一个在政治上统一的帝国,但其绝大多数人民都生活在狭小的地域范围内(通常很少超出县域),操不同口音的人即便无法听懂方言,却不妨碍他们共享一种书面文字。

人们长期以来在意的是文字,而非语音。

雍正六年( 1728 年),因烦恼于闽广两省官员的口音实在太难懂,皇帝谕令“福建、广东人多不谙官话,著地方官训导,廷臣议以八年为限。举人、生员、贡、监、童生不谙官话者不准送试”(俞正燮《癸巳存稿》之“官话”条)。不仅如此,清代甚至还有“好笑:平民说官话”这样的嘲讽(《义山杂纂》)。

雍正帝曾烦恼于听不懂闽广官员所说的官话

值得一提的是,“官话”虽然常被视为现代普通话的前身,但它并无清晰的标准,往往依据讲话者的方言有所调整和混杂,如晚明小说《金瓶梅》的语言便是一种以北方话为基础、吸收夹杂吴方言特别是浙江吴语的“南北混合的官话”。纯从语言本身来衡量,这些“官话”恐怕倒是更接近于洋泾浜英语。不仅如此,由于清代官话的主要基础北京话,本身受北方民族影响(如夹杂源于蒙古语的“歹”、“胡同”等词汇和满语的“呵斥”、“咋呼”、“嬷嬷”等),

因而在太平天国时期还曾被视为“是欲以胡言胡语惑中国也”

——身居太平天国领导层的客家人多自认是正统的大汉苗裔,其所说的客家话保留了大量古汉语特质。然而,或许由于现代普通话的根底带有这种特质,因而更适合成为多元融合的国家共通语。

与此前出于精英阶层交流的需求推行官话不同,晚清时推行民族共通语,在本质上是一项追求国家富强的现代化政治举措,而且也不只是要求精英掌握,还要求全体国民都会说。语言学家赵元任曾回忆自己在 1890 年代上学时,“根本没有国家标准语这种东西”。

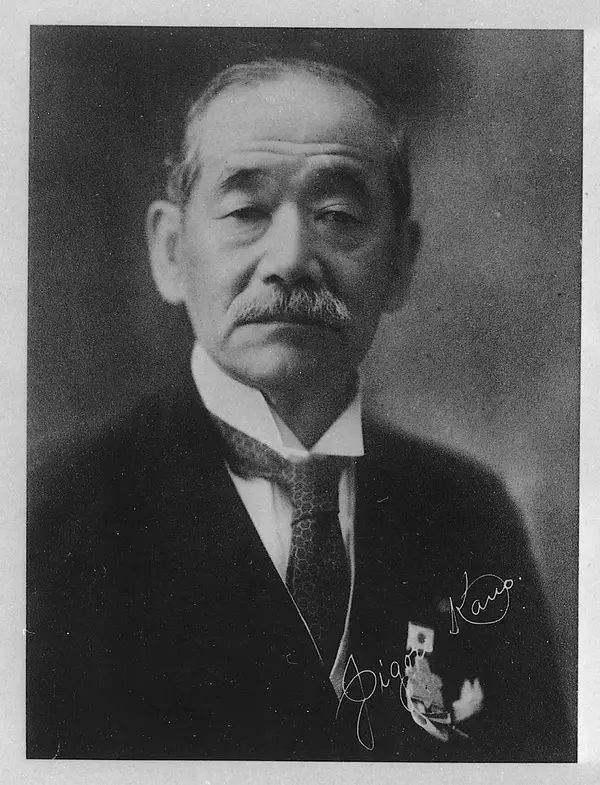

甲午战败后,全国上下痛定思痛,力图振作,全国语言的统一也被视为改革的重要一环。颇耐寻味的是,这一主张最早竟然来自日本人建议

—— 1901 年罗振玉访日,日本教育家嘉纳治五郎(他最著名的事迹是创立了现代柔道)向他建言在中国推行“言文一致”:“如小学课本,先用北京话令各省之言语画一,以后改修,则去俗语十一,而潜易以文言,悉合文字而后已。” 1902 年秋,《教育世界》刊出沈紘译《欧美教育观》一文,

内有专节强调“国语教学之必要”,正式提到“国语”的称谓

,指出:“环球各国,无不教授国语,以国民之团结赖以巩固也。欲灭其国家,必先禁其国语为第一政略,盖可破坏其国民之团结,而使其同化于我,帖然而为我之新领土也。”

在此之前,“国语”一词都被少数民族政权用以指称本族语言,如北朝的鲜卑语、金代的女真语,元代指蒙古语,而清朝则指满语。

日本教育家嘉纳治五郎,他最早建议中国推广国语

在张之洞主政的湖北武昌引入的新学制中,当时明确强调“中国文学”科具有“期于全国语言统一,民志因之团结”的政治功能。在 1904 年清政府颁布的《学务纲要》中专列“各学堂皆学官音”一条,规定:“各国言语,全国皆归一致......其练习官话,各学堂皆应用《圣谕广训直解》一书为准。将来各省学堂教员,凡授科学,均以官音讲解,虽不能遽如生长京师者之圆熟,但必须读字清真,音韵朗畅。”这些都预示着十年后更激进的白话文新文化运动和国语运动的展开——用以指口语书面形式这一意义的“白话”,直至 1890 年代才被创制出来。

陕甘宁边区的国语课本

这样,在 20 世纪初终于出现了“普通话”这一术语,用以指各省通行的共同标准语,这与古希腊术语 koinē (通用语)的意义十分近似。

最迫切推行这种共通语的,大多是一些激进的改革者,且常常与鼓吹白话文学、试图将汉语拼音化的文字改革方案联系在一起,其目的都是为了让所有中国人都能接受一整套普及教育,克服方言所带来的文化割裂和认同歧异,以创造新的中国公民。

普通话、白话文、文字改革(拼音化或简体字)是神圣的三位一体,意味着摧毁文言文和经典的保守文化堡垒,使口语摆脱书面文字的禁锢,远离其复杂难学的形式,最终成为新国民易于掌握的新工具——这本身就蕴藏着乌托邦式的理念。

不仅如此,术语“普通话”和“国语”之间就含有微妙的差异,

正如刘进才《语言运动与中国现代文学》中所说的,“瞿秋白用‘普通话’替代‘国语’试图要颠覆蕴涵于语言背后的权力话语和价值等级秩序”,也就是说,一种标准现代汉语,将是无差别地适用于全体国民、并进而重塑新国民的。

也正因此,当时身为北大校长的教育家蔡元培却在北京创办看似是基础教育的国语讲习所了。 1920 年代,女诗人施淑仪正是在这里学习拼音字母,并身体力行回老家崇明教授国语,又在《新崇明》报发表白话自由体诗,将国语推向社会。正是在这些人的持续努力下,一些文化普及程度较高的区域,越来越多的新学生开始接受普通话。学者洪业 1924 年回福州时受邀到处演讲,他“发现各校学生都会讲国语,使他非常诧异,仅仅十年之前,他还是全校师生中唯一会讲官话的人”(陈毓贤《洪业传》)。 1928 年北伐的成功也使国语成为教学用语和社会交际语的运动,得到了一股强大推动力,其影响甚至波及泰国华人社会。

1949 年之后,普通话获得了更强大的推动,几乎可说是一项基本国策,宪法中规定“国家推广全国通用的普通话”。学校教育规定必须使用普通话,或规定教师普通话不达标就无法评职称,而学者们研究方言的目的,常常也是为了更好地推广普通话。

然而即便如此持续努力,2013 年全国仍仅有 70% 的人能说普通话,且大部分人说得不好,还有 30% ( 4 亿人)不会说普通话。

除了教育普及等原因外,正如一位人类学家所说,“

普通话并没有取代方言,部分原因在于方言与地方习俗或认同紧密相关

”(景军《神堂记忆:一个中国乡村的历史、权力与道德》)。

河北滦平县,因特殊历史原因而曾成为普通话语音采集点

在推广普通话的过程中,东南沿海的吴语、闽语、粤语这三个区域也由于方言的特性尤难推进。直至 1946 年,高本汉还在《汉语的本质和历史》中说,“

中国南方沿海的好几千万人都不得不把汉语普通话当做半门外语来学习

”。

《汉语的本质和历史》书封

民国时期,上海话还是本地强势的社会交际用语, 1919 年英国人廷克勒到上海任职时,每天上午都要学 1 小时中国话,值得注意的是,他学的不是普通话,而是上海话,至少也可见在当时的上海,普通话的地位并不高。这种状况在 1949 年后被迅速扭转。

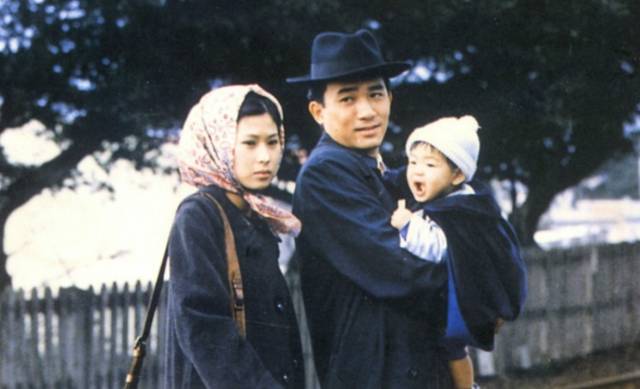

电影《海上花》的原著《海上花列传》是一部吴语方言小说

至于闽方言,原本是各种汉语方言中最为保守的一种,但内部歧异也最大,普通话因而可以作为有效的社会沟通手段。台湾导演侯孝贤的电影《悲情城市》中有这样一幕:光复初期的台湾,说闽南语的台湾人、说粤语的广东人和说吴语的上海人都不会讲普通话,以至于需要层层翻译才能沟通。

《悲情城市》剧照

为改变这一状况,1946 年 5 月 1 日起,由老北京齐铁根老先生每日清晨在电台担任“国语读音示范”,播讲民众国语读本、国语会话,国民学校国语、常识、历史、各种课本,“供学国语的人收听,匡正语音”,其结果之一是,老北京话里的一些特殊读音(如“和”读如“汗”),在台湾国语里保存流行至今。

齐铁根老先生

作为明清时就以方言口音难懂的地区,广东的状况是最为特殊的。晚清时的广东社会几乎不通官话,日本人青木宣纯 1884 年被派往广州时,发现自己已掌握纯熟的北京官话“在广东完全不通用,所以一度陷入神经衰弱的状况”(户部良一《日本陆军与中国》),不得已想方设法花了三年才学会广东话。

粤语的特殊性还在于,它发展出了强大的流行文化,以至于出现了一种特殊的现象

,即 1980 年代后,广东省内原本不通粤语的地区开始兼用、改用粤语,所谓“全国推广普通话,广东推广粤方言”(李孝聪《中国区域历史地理》)。

在像香港这样的特殊区域,除了历史上政治体制的因素外,也与自身认同绑定。如果说在其他不少地方,

普通话被视为“不带土气”的范儿,具有某种凌驾于方言土语之上的优越感,那么在香港却有微妙的相反意味。

如莫文蔚虽然是香港女,但走红却始于台湾,因而被不少香港人视为“国语人”,而“只要一跟国语挂钩,大家便会想到土气”(林奕华《等待香港:永远的香港人》)。

点击【

阅读原文

】,可购买

如今,你几乎时不时看到有关外国人学习汉语普通话的相关报道,一些人甚至热情地预测这门古老的语言可能撼动英语的国际共通语地位。也有人,如刘慈欣在科幻小说《三体》里预想的那样,认为普通话将和英语融合为一门强大的世界语言。

且不论这一前景如何,有一点是肯定的:那么多人来学习普通话,并不是热爱中国文化的人多了,而仅仅是由于一个简单的原因,那就是掌握这门语言意味着通向某个未来的机会。一如战略学者乔根·兰德斯在《 2052 :未来四十年的中国与世界》一书中所主张的,要赢得未来的关键之一是,鼓励你的孩子学普通话,不要怕它难学,“

正是因为普通话非常难学,因此少数会说普通话的人,就占据了极大的优势

”。

这应该被看作是一百多年前那些忧国忧民的乌托邦改革者们的胜利还是挫败?确如他们所料,普通话凝聚了中国人的力量,创造出了新国民,也挣脱了传统的束缚,使这一语言不再指向过往的经典,而开始象征着未来与机会;另一方面,他们想着要简化它的文字系统与表达习惯

,然而计算机文字处理系统的发明和对外汉语传播表明,教育的普及会解决大部分问题,而且,当它意味着更多机遇时,无论多困难都不会阻挡人们学习的热情。

《等待香港: 永远的香港人》

林奕华 著

浙江大学出版社

55.00元

点击【

阅读原文

】,购买

点击【

阅读原文

】,购买

《等待香港: 永远的香港人》