本文原载于《

中华眼科杂志》2017年第8期

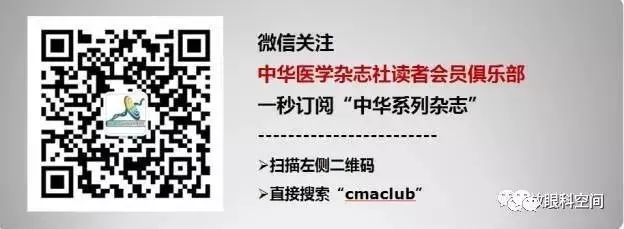

患者女性,82岁。因左眼上睑无痛性肿块迅速增大3个月余,于2014年11月3日至绍兴市人民医院眼科就诊。眼部检查:左眼上睑缘附近可见条状肿物,约25 mm×8 mm×5 mm,粉红色、边界清、质较软、表面光滑,可见毛细血管扩张,无触痛及破溃(

图1

)

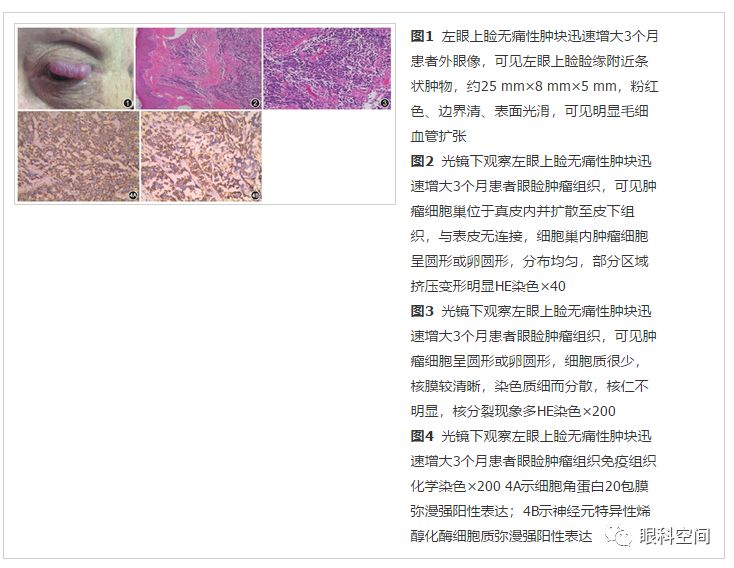

,睑结膜无隆起;视力右眼0.6、左眼0.5;平视时,左眼上睑缘位于瞳孔上缘;双眼晶状体混浊,余无明显眼部异常。全身检查:未触及明显耳前、头颈部淋巴结,血压138/82 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),心电图提示室性早搏。既往:高血压病史多年,口服药物控制血压基本正常,否认糖尿病、白血病、器官移植及使用免疫抑制剂等情况;实验室及放射辅助检查未见明显异常;该患者系农民,长期从事农业劳动;家族中无类似疾病史。2014年11月5日局部麻醉下行左眼上睑肿物切除术,病理检查低倍镜下可见肿瘤细胞巢位于真皮内并扩散至皮下组织,与表皮无连接,肿瘤细胞呈圆形或卵圆形,分布均匀(

图2

);高倍镜可见肿瘤细胞质很少,核分裂现象多(

图3

);免疫组织化学检查提示细胞角蛋白20(cytokeratin 20,CK20)(

图4A

)、神经元特异性烯醇化酶(neuron specific enolase,NSE)(

图4B

)、嗜铬素A、CD56均阳性,癌胚抗原、人白细胞共同抗原、抗黑素瘤特异性单抗(HMB45)均阴性。诊断:左眼上睑Merkel细胞癌(Ⅱ期/T

2

N

0

M

0

)、左眼上睑下垂(机械性)、双眼白内障、高血压病、室性早搏。因为患者个人原因,手术后放弃放射治疗(简称放疗)等治疗。随访3个月,未见局部复发和远处转移。

讨论

Merkel细胞癌(Merkel cell carcinoma,MCC),是一种罕见的、高度恶性的、发生在皮肤的神经内分泌癌,易局部复发和转移,预后极差,是目前已知恶性程度最高的原发性皮肤肿瘤

[1]

。发病率为0.18~0.41/100 000

[2]

,各年龄段人群均可发病,但多见于老年人

[3]

。该病与性别的关系尚存争议,曾有研究认为女性患者约是男性的2倍

[4]

,但也有研究发现男性患者更多见

[5]

。该病好发于阳光紫外线经常照射的皮肤部位,其中约有一半发生在头颈部,在头颈范围又多以眼睑和面颊为原发部位,眼睑MCC占比可高达10%,而且上睑发病率比下睑高

[4]

。浙江绍兴地区位于东经119°53′03"至121°13′38"、北纬29°13′35"至30°17′30"之间,属于亚热带季风气候区,农耕季节时户外日照强,紫外线强度高,该例患者长期从事农业劳动,故可推测其接受阳光紫外线照射较多,这可能是其发病的诱因之一。另外,本例患者为老年女性,病灶位于左眼上睑,这与现有文献记载一致。

MCC相关致病危险因素包括阳光紫外线照射、免疫抑制状态及多瘤病毒感染等

[6]

。目前,MCC的组织起源尚不清楚,曾有研究认为MCC可能来源于表皮内Merkel细胞

[7]

,这也是该病命名为Merkel细胞癌的原因,但是,后来的研究发现MCC主要位于真皮层,也可位于皮下组织,却很少累及表皮

[8]

;另外,被认为是MCC重要发病因素之一的多瘤病毒也并不感染Merkel细胞

[9]

,因此,目前观点更偏向于认为MCC可能起源于某种组织前体细胞,如神经棘来源的皮肤干细胞

[9]

。

该病无特异性的临床症状及体征,常表现为病损处皮肤出现生长迅速的结节或肿胀,质感多偏硬,表面多光滑,较少伴有表面溃疡,颜色从粉色到紫色均有,多为红色,局部常有毛细血管扩张,发生在上睑时还可伴上睑下垂

[4, 8]

。MCC的确诊和鉴别依靠病理学检查和免疫组织化学。MCC病理学检查的组织形态可分为3种类型

[10]

:梁状型、中间型、小细胞型,其中前两型较常见,而小细胞型罕见且预后差。免疫组织化学对MCC诊断十分重要,CK20是其敏感而特异性的标志物,另外神经丝蛋白、嗜铬素A、突触素、NSE、CD56常阳性

[10]

。本例患者左眼上睑的肿物为粉红色、面滑界清、无破溃,其表面毛细血管扩张比较明显,且出现机械性上睑下垂,病理检查见肿瘤细胞巢位于真皮内并扩散至皮下组织,与表皮无连接,瘤细胞由单一细胞组成,弥漫生长,细胞核突出,细胞质很少,核分裂现象多,属于中间型MCC,免疫组织化学显示CK20、NSE、嗜铬素A、CD56均阳性,以上体征和病理及免疫组织化学结果与文献资料基本一致,但其质感较软,比口唇稍硬,又较鼻尖稍软,此特点在以往报道中尚比较少见。

MCC侵袭性较强,临床分期对于指导治疗和估计预后具有重要意义,目前多采用纪念斯隆-凯特琳癌症中心(MSKCC)分期系统

[11]

,方法如下:T

1

期肿瘤最大径≤2 cm,T

2

期肿瘤最大径>2 cm,N

0

期为没有局部淋巴结转移,N

1

期为有局部淋巴结转移,M

0

期为没有远处转移,M

1

期为有远处转移;Ⅰ期(T

1

N

0

M

0

)、Ⅱ期(T

2

N

0

M

0

)、Ⅲ期(任何T'N

1

M

0

)、Ⅳ期(任何T'任何N'M

1

)。该患者肿物最大径25 mm,无局部淋巴结和远处转移表现,属于Ⅱ期(T

2

N

0

M

0

)。

目前,MCC治疗尚无统一方案,现多采用局部扩大切除,辅助以放射或化学治疗(简称放化疗)

[6]

。单从手术切除的角度来看,由于眼睑解剖结构本身的限制,目前眼睑MCC手术多是根据具体情况尽可能扩大切除,尚无明确的切除标准

[12,13]

。而对于MCC的综合治疗需要考虑其临床分期,对于无局部淋巴结转移的Ⅰ期和Ⅱ期MCC,需要较宽(1~2 cm)的阴性切缘彻底切除原发肿瘤并辅以术后放疗,但是当需要考虑美容或功能因素时,手术不必一定要求宽切缘甚至不需要必须阴性切缘,同时对于放疗也可以考虑延迟给予

[6,14,15]

,而对于非常小(<1 cm)的MCC,在保证彻底切除且没有任何进展征象的情况下,可以不必再辅以放疗

[16]

。对于存在局部淋巴结转移的Ⅲ期MCC,原发病灶需要彻底切除并辅以放疗,转移的淋巴结病灶给予清扫切除和(或)予以放疗

[17]

。化疗可以考虑应用于MCC发生远处转移的Ⅳ期患者,但其确切的有效性尚不明确

[18]

。随着MCC与免疫抑制状态和多瘤病毒感染研究的不断深入,免疫疗法可能成为全新的且行之有效的治疗手段,如自体T细胞疗法、靶向治疗等

[6, 19]

,但目前此方面尚多处于研究阶段。本例患者因年龄及其他客观条件,手术后未行放化疗。MCC术后复发率较高

[4]

,生存期主要与临床分期有关

[6]

,死亡原因多是因为肿瘤远处转移所致

[20]

。本例患者随访3个月尚未见局部复发和远处转移表现。