在

线收听

本节目,请点击文章底部左下角

↓↓↓

阅读原文

他在担任美国前总统卡特的国家安全事务助理时,推动了中美建交;他曾与多位大国领导人在谈判桌上博弈,邓小平、勃列日涅夫都曾是桌子对面的人;他在哥伦比亚大学政治系教书时,美国前总统奥巴马听过他的课,并且以苏联核裁军为主题撰写了论文;他带过的最知名的博士生是美国历史上首位女国务卿奥尔布赖特;他还是一个畅销书作家,《大棋局》、《大博弈》、《大失控》无一不是全球畅销书,也成为外界掌握美国战略走向的参考书。他就是美国著名地缘战略家布热津斯基。5月

26

日,布热津斯基在美国弗吉尼亚州一家医院去世,享年89岁。

那么,在东欧出生的

布热津斯基为何成为反苏先锋?

基地组织的产生怎么会与他有密切的关系?他为何用7分钟和一亿五千万人死亡来形容自己工作的压力?他与中国之间有着怎样的不解情缘?邓小平访美第一站为何选择去他的家里?本期档案揭秘,李涵为您讲述:苏联解体的幕后推手——布热津斯基。

1928

年,布热津斯基出生在波兰的一个外交官家庭,因为父亲的关系,这个波兰贵族的后裔在少年时代就开始在全球游历。他的父亲驻德国时,纳粹党开始发迹,随后他们一家转驻苏联,他们看到了斯大林的大清洗。转驻加拿大时,二战开始了,他们的祖国从地图上消失了。1945年,当硝烟散尽,老布热津斯基选择继续留在加拿大,拒绝回到波兰,他知道,他们这种身份的人回到苏联羽翼下的祖国,将会迎来什么样的命运。

或许是这种流亡者的经历,布热津斯基对于发生在波兰和苏联的事情特别感兴趣,并以此作为终生研究方向。他的太太也是东欧流亡者的后裔,其祖父是捷克第二任总统。

布热津斯基一直坚信苏联只是一个暂时现象。当他从学者转型为政治人物后,在苏东地区培养亲西方的势力是他大力推进的政策。布热津斯基承接的是布坎南开创的对苏思维。尽管是民主党人,但他从来不忌讳提出对苏联的遏制策略,被视为民主党内的鹰派,这与基辛格形成了鲜明对比。基辛格的博士论文提出了国际政治的均势理论,并且在日后的实践中加以贯彻。

作为一名地缘政治学家,在地图前分析指点江山成为他极大的乐趣。他说自己在某种程度上认同拿破仑说过的一句话:“只要看看这个国家的地图,就能明白他们的外交政策。”

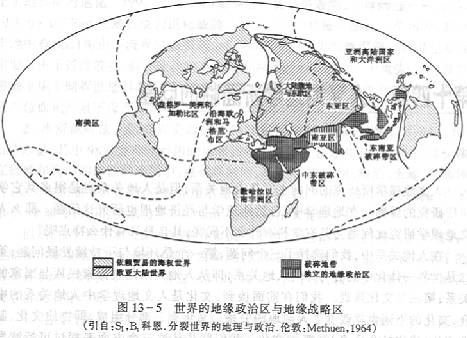

布热津斯基给今天的世界画了一个动荡之地集中的“冲突圆地区”——画两条交叉的线,一条从西到东,从西奈半岛到印度到东亚,另一条从北到南,从俄罗斯南部边疆向下直到印度洋。根据这两条线画一个圆,里面大约会有6亿人,到处都是种族、宗教和社会矛盾。

他认为,“9•11”是美国历史上一个重要的、悲剧性的、不可避免的转折点。当时美国犯下的错,今天仍在修补。因为美国行为的合法性与可信度被极大削弱了,这些反而将本•拉登的行为反衬得十分重要。

他认为解决中东问题的核心在于巴以冲突,在他担任国家安全助理期间,就表现出对犹太社团的并不友好态度,被美国媒体视为是美国反犹势力的代表。

作为一个地缘政治学大师和美国归化者,美国人的世界观让布热津斯基痛心疾首:根据《美国国家地理》统计显示,绝大部分进入大学的美国人,在地图上找不到英国在哪里。伊拉克战争爆发5年后,也在地图上找不到伊拉克,甚至30%的人不知道太平洋的位置。

在他看来,美国人对于电视剧的敏感度要高于对世界大事的敏感度,这种状况不可能持久,“如果我们对于外部世界的挑战一头雾水,我们怎么能够做出相应的内部改革呢?”

在冷战时代担任美国总统的国家安全事务助理是一件很有挑战的事情,很多场景就像美剧《24小时》里描述的那样紧张刺激。

布热津斯基曾经用7分钟和一亿五千万人死亡来形容这份工作的压力,他说:我们会在苏联大规模发射核导弹后一分钟内发出核打击预警,大概在第二分钟内就能够得到该次核打击的基本规模以及可能目标的数据,并且精确度相当高。到第三分钟,我多少已经知道何时预估后果,也在此时,总统会收到信息提示。第三到第七分钟,总统会决定如何做出反应。

从一开始就变得非常复杂,如果是全面核打击,那么反应就会相对容易,你需要的只是全面报复,但如果这只是一次有选择的小规模打击,那么就会有多种选择。总统需要权衡各种选择的利弊,这个过程必须在7分钟内完成。到了第7分钟,执行的命令就必须下达,无论什么决定都需要执行。到了第28分钟,华盛顿就会被夷为平地,6小时之后,一亿五千万美国和苏联人就会死去。曾经有过一次小小的恐慌,布热津斯基半夜被叫醒并被告知,战略指挥系统已经启动,最后搞清楚只是一次演练,却被误传为核打击。

布热津斯基坦承,他的一生都在为结束冷战而努力,换句话说,就是为了对付苏联。为了实现这个目的,他的一些做法影响至今。在某种意义上说,基地组织是布热津斯基思想的产物。

在担任国家安全助理期间,他建议卡特总统秘密支持喀布尔反苏派,这项援助计划将会诱使苏联出兵。随后中央情报局开始在阿富汗培养训练游击战士,本•拉登也在其中。当苏联果然出兵阿富汗后,布热津斯基写信给卡特说:苏联终于陷入了战争的泥潭。这场战争旷日持久,直接导致了苏联的瓦解。

1998

年接受法国《新观察家》杂志采访时,当被问起作为资助伊斯兰极端势力的始作俑者,是否会因恐怖主主义造成大量无辜平民生命的损失而感到后悔时,他反问,“是什么在历史上更重要,是塔利班还是苏联垮台?是穆斯林闹事还是解放中欧和结束冷战?”

和基辛格一样,布热津斯基公职生涯结束之后,依然保持了重要影响力。他们来访中国或者中国领导人去美国访问时,中国领导人一般都会见他们,了解他们对世界格局的见解。

虽然不在政府系统内,但他战略大师的地位让每一任美国总统都无法忽视。1994年,美国讨论对华最惠国待遇问题,克林顿为此所困,很烦恼,私下打电话给布热津斯基,问他对中国实施特定的制裁是否合适——当时的布热津斯基刚结束在中国的访问,正在夏威夷的海滩上度假。

此外,他还承担了很多美国政府不方便出面的政治外交。从阿塞拜疆通往土耳其的巴库——杰伊汉管道,是布热津斯基一直鼓吹的能源多元化重要项目之一,这条管道完全绕开了俄罗斯国土,为西方直接提供了里海和中亚的石油。1995年,克林顿总统让布热津斯基带一封亲笔信给阿塞拜疆总统阿利耶夫。白天,阿利耶夫与俄罗斯高级代表团谈判,晚上则专门与布热津斯基交谈。最后,在他离开之前,阿塞拜疆承诺接受美国提议,拒绝了俄罗斯关于阿境内石油必须全部过境俄罗斯的要求。

1991

年12月25日,莫斯科克里姆林宫的红旗缓缓降下,这是布热津斯基个人最具满足和成就感的瞬间。在那一刻,他知道有一些比苏联的消亡还重要的事情已经发生——历史上最后一个疆域辽阔的大帝国正在解体、或许是永久性解体。他的博士论文得到了证实。

布热津斯基一直宣称自己是中国的朋友。他继承了尼克松和基辛格开启的与中国交往之旅,尽管对共产主义有着强烈的敌视态度,但他在与中国交往方面,表现出极强的务实精神。

1978

年5月20日,布热津斯基奉卡特总统之命来北京商谈两国关系正常化问题。在与邓小平谈到中美关系正常化问题时,布热津斯基表示美国将信守“上海公报”,遵循只有一个中国,解决台湾问题是中国自己的事这条原则。但他又说,美国还有一些历史遗留问题要解决,即使实现了美中关系正常化,“我们对台湾的安全义务还要继续下去”。

邓小平说,中美两国关系正常化问题对两国来说是一个根本性的问题。谈到正常化问题,我们观点很明确,三个条件:断交、撤军、废约。这三个条件都涉及台湾问题。我们不能有别的考虑,因为这涉及一个主权问题。日本方式是我们能接受的最低方式。所谓日本方式,就是在正常化的条件下,我们同意日本同台湾之间商业、人员继续往来。要中国承诺只能用和平方式解决台湾问题,我们说不行。解决台湾问题是中国的内政,其他国家无权干涉。什么时候、用什么方式解决台湾问题,那是中国自己的事。你们表示和平解决台湾问题的希望,你们可以说你们的话,但作为条件不行。邓小平语言犀利,给布热津斯基留下了很深的印象。

在出访中国时,他还注意到,晚上招待他的京剧上演的是传统剧目。他意识到,中国在发生着变化。

布热津斯基后来回忆说:“别看邓小平身材矮小,却极有胆识,他一下子就把我吸引住了。他生气勃勃,机智老练,思想敏捷,谈笑风生,气派很大,开门见山。一席话使我懂得了他在政治生涯中屡经浮沉而不倒的道理。更重要的是,他的胸怀和魄力给我留下了深刻印象。他真正够得上是一位深谋远虑、可以放心与之打交道的政治家……如果以为我们会谈中唇枪舌剑争论很激烈,那就错了。争论是有的,但总的精神是积极的。晚上吃饭时继续会谈,谈话中渐渐扯到个人。我们谈到各自的家庭。邓小平不断地把美味佳肴往我盘子里添。我们频频互相祝酒。邓暗示他有兴趣于将来访问美国。他还说,他担任领导工作只剩下三年左右的时间,言外之意是想加紧推动美中关系的进程。我对他说,我希望能在华盛顿自己的家里设宴答谢他。邓微笑地接受了。”

1979

年1月28日清晨,一行车队驶出中南海,直奔首都机场。这天是中国人的传统节日——春节的第一天。按照中国人的传统习惯,农历的大年初一一般是不出远门的,一家老少团聚,要热热闹闹过年。但有一个人,却选择在这个时候进行一次跨越太平洋的远行。他就是时任国务院副总理的邓小平,在中美正式建交27天后出访美国。这是新中国领导人对美国的第一次访问。

邓小平的出访,是应此前中美建交谈判中美国总统卡特发出的邀请。选择在这一天出行,是邓小平的主意。中国人的大年初一,要说吉利话,做吉利事。有人说,这表明邓小平十分看重这次出访。

1