《漢書》初次讎校付梓,始於宋太宗淳化五年,而在真宗景德元年,又詔命儒臣覆校這一印本,所校改繆誤,錄爲六卷。但這次校改後並未重刻其書,世之行者仍“止是淳化中定本”,當時乃因“既已刻版,刊改殊少”,即衹是適當改動了原有書版上很少一小部分錯譌的文字,也就是衹對淳化舊版做了少量挖改(《宋會要輯稿》第五十五冊《崇儒》四)。

仁宗景祐元年,祕書丞余靖復上言:“國子監所印《兩漢書》文字舛譌,恐誤後學,臣謹參括衆本,旁據它書,列而辨之,望行刊正。”(百衲本《二十四史》影印所謂景祐本《漢書》篇末附印官牒)至景祐二年九月,校勘事竣,成《漢書刊誤》三十卷,同時“下國子監頒行”新的校本。不過這次新成的印本,衹是“改舊摹本以從新校”,即依舊是在淳化舊書版上剜改錯謬,並沒有按照新改訂的文本重刻書版(宋李燾《續資治通鑑長編》卷一一七仁宗景祐二年九月壬辰條。參據尾崎康《正史宋元版之研究》)。

由於除此之外《漢書》在北宋時期再別無刻本,這也就意味着北宋刊刻的《漢書》,衹有一種在景德和景祐年間兩度剜改修補過書版的淳化刻本,“傳說”中的景祐刻本《漢書》衹不過是淳化刻本的景祐改補本而已。

過去人們看到的最早刊印的《漢書》,是印入百衲本《二十四史》的那個本子。這個本子當時是被張元濟先生認作北宋景祐刊本的,但後來人們認識到,其實際刻印成書,已是南宋初年(趙萬里《中國版刻圖錄》之《目錄》)。這個新的認識,科學是科學了,當然正確也是正確了,可北宋刻本的《漢書》到底是個什麼樣,從此也就再也無從知曉了。

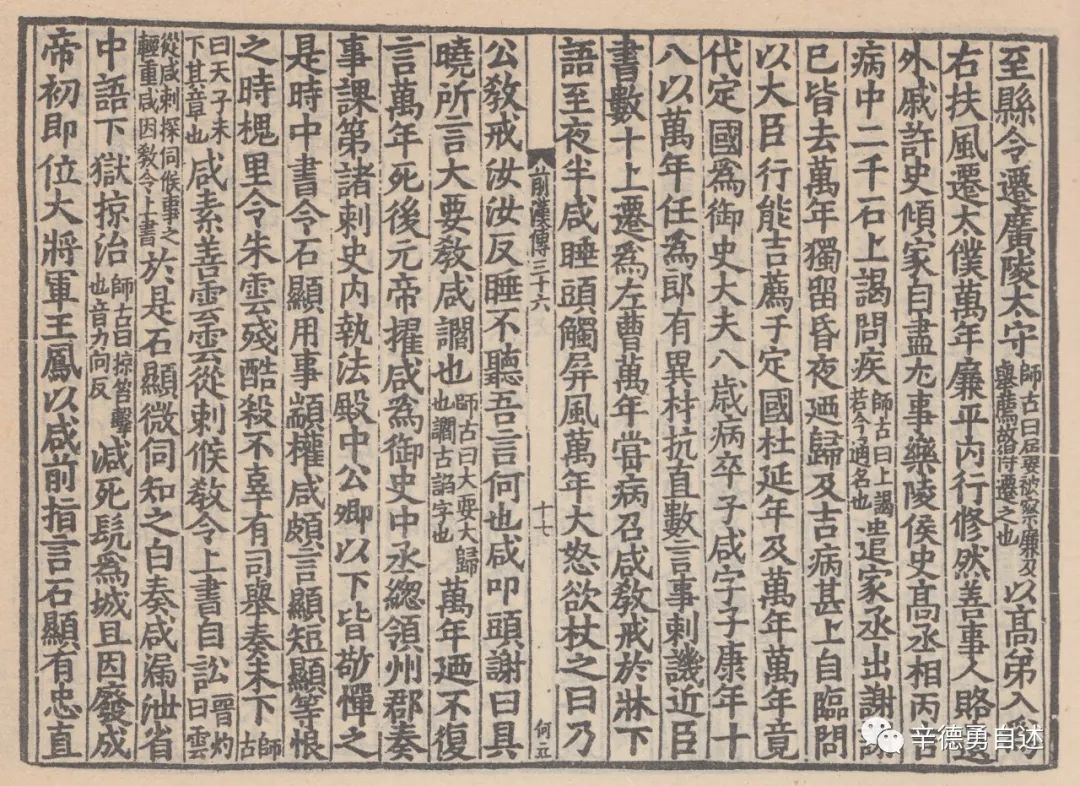

儘管地不愛寶,在考古學家和盜墓者的眼前,新奇的景象總是層出疊見,可即使是這樣,人們要想看到一部完整的北宋刻本《漢書》再現於世,那可能性實在也太微乎其微了。全本的重出無由奢望,碎紙殘片,偶然一遇,倒是可以想象的事情。這不,我隨意翻檢黑水城出土文獻,就看到了下面這樣一個已經嚴重缺損的葉面——它衹剩下煌煌一百卷《漢書》中某一葉面的一角(似乎應屬左上角)。

黑水城遺址出土

北宋淳化刻後印本

《漢書》殘葉

(據《俄藏黑水城文獻⑤》)

首先,這書避宋諱。大家看殘葉上“敬憚”一語的“敬”字,少了最後那一捺,就是以空闕末筆的形式來表達對宋太祖祖父趙敬的敬意。這是其版刻出自趙家人天下的確證。什麼意思?——宋朝刻的書,被輸入到西夏國治下今天我們稱作黑水城遺址的那個地方。

西夏雖然也有雕版印刷,但史金波先生曾總結其整體發展狀況說,目前所知所有可以確認爲西夏本國所刻的漢文印本,其內容絕大部分都是佛經,“很少見到有世俗文獻”。與此同時,西夏又從宋金輸入許多漢文刻本,這表明“一些西夏境內需要的漢文書籍,以漢文化爲主導的宋朝或金朝如果已經刻印,西夏就可以引進,而不一定需要自己重新開雕印刷。西夏文書籍則不然,非要在本國雕印不可”(史金波、雅森·吾守爾《中國活字印刷術的發明和早期傳播》)。這宋刻本《漢書》,就是西夏大量輸入的漢文書籍當中的一種,在當時是很平常的事情。

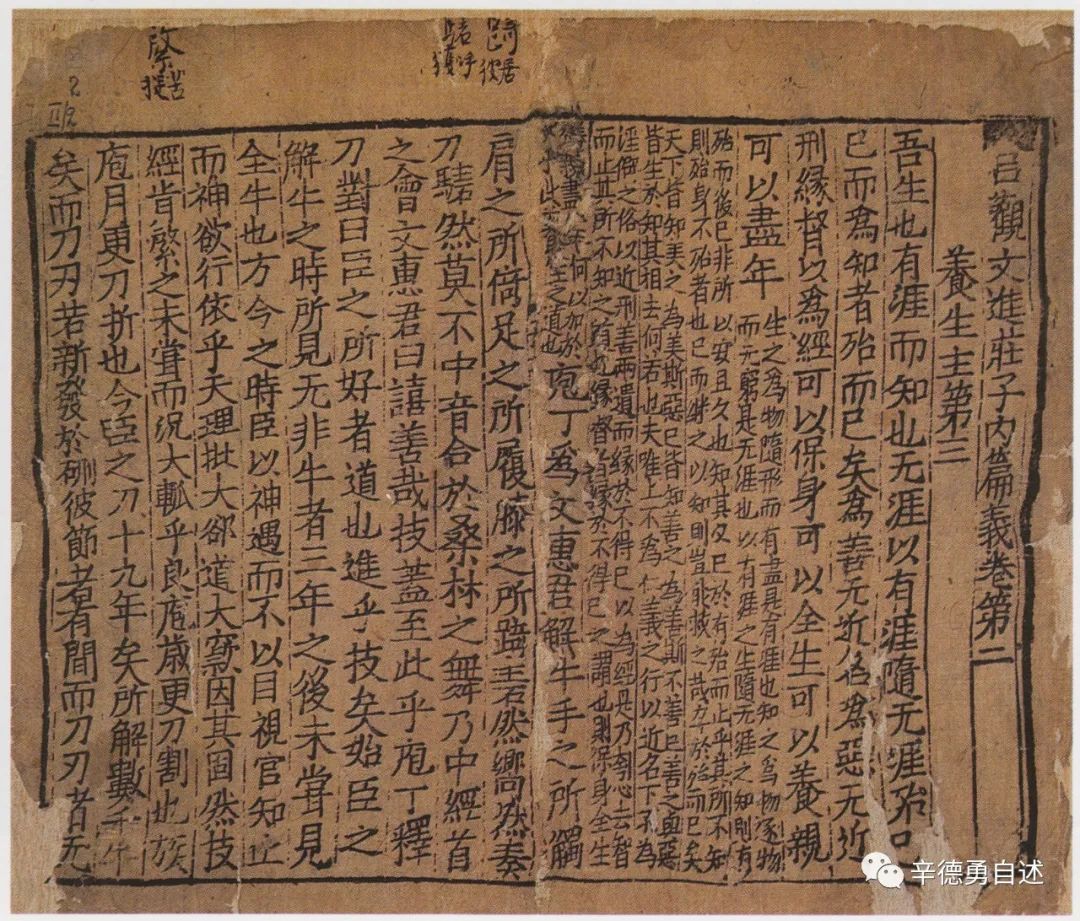

黑水城遺址出土

北宋刻本呂惠卿著

《呂觀文進莊子義》

(據《俄藏黑水城文獻

①

》)

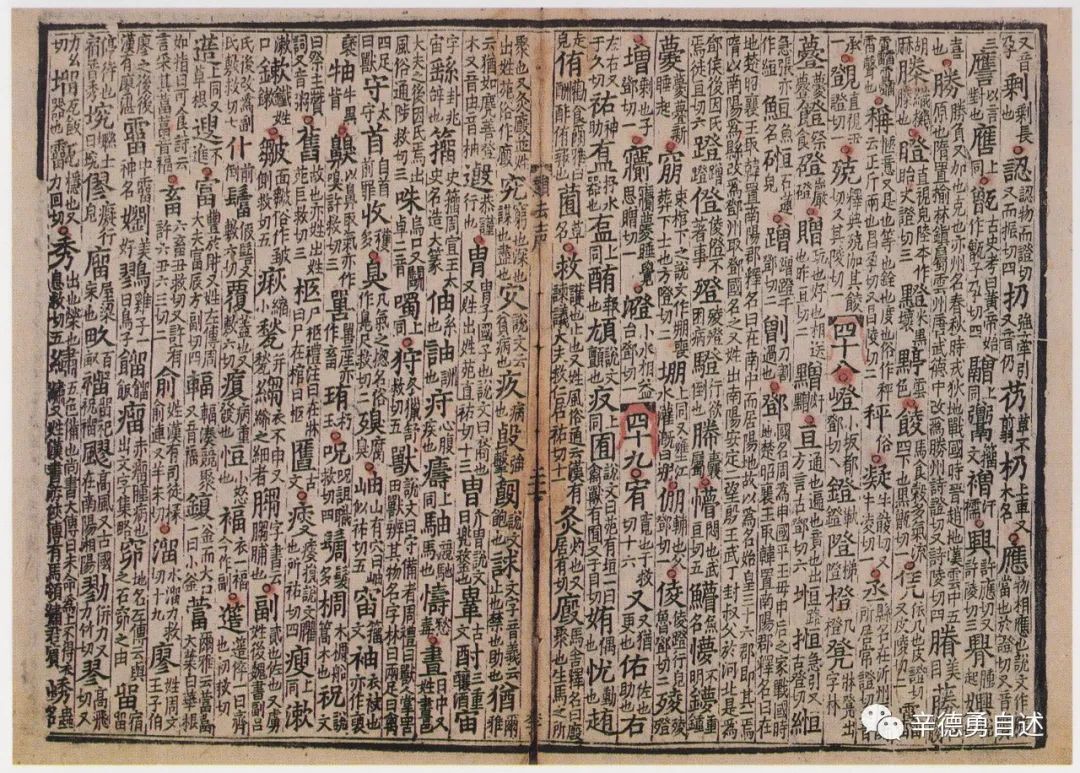

黑水城遺址出土

北宋仁宗時期

刻本《廣韻》

(據《俄藏黑水城文獻

①

》)

其次,這幅殘葉雕印的內容,屬於《漢書》卷六六《陳萬年傳》的一部分,同百衲本《二十四史》影印的所謂景祐本《漢書》相比,行款、字體都有很大差別,二者顯然不是一回事兒。兩相對照,我認爲黑水城遺址出土的這個《漢書》殘片,其版刻字體的風格,也比百衲本《二十四史》影印的所謂景祐本《漢書》要更古拙;同時在我們已知的南宋刻本中也沒有見到同樣字體和行款的本子。這樣一來,這個本子便衹能屬於北宋刻本了。

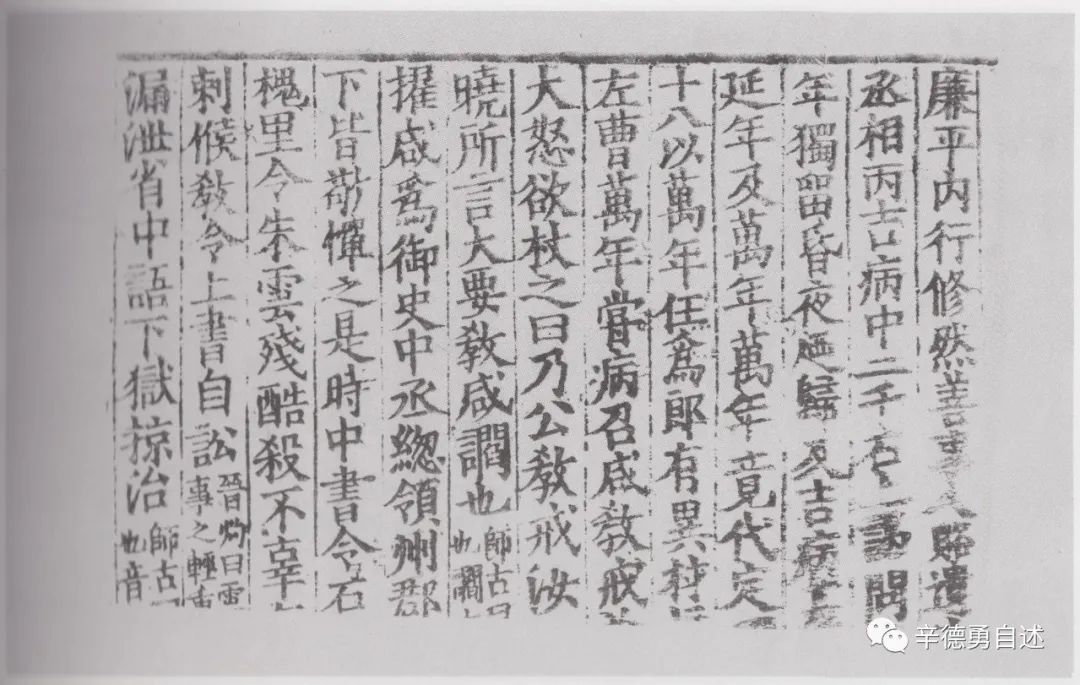

百衲本《二十四史》

影印所謂景祐本

《漢書》中的相關葉面

另外,這個殘片雖然沒有完整的一個字行,可是對照《漢書》其他版本,可以推知它應該是每半頁13行,滿行26字。對照北宋本《通典》的每半頁15行,滿行26字,還有北宋刻14行本《史記》的滿行26字,可知這種每行26字的行款,也是北宋時期比較通行的一種版刻形式。再看它的歐體字,還有似乎是左右雙邊的邊框,這些也都符合北宋官刻本的基本特徵。