👆 懂不懂艺术都能看懂的

象外

张新军

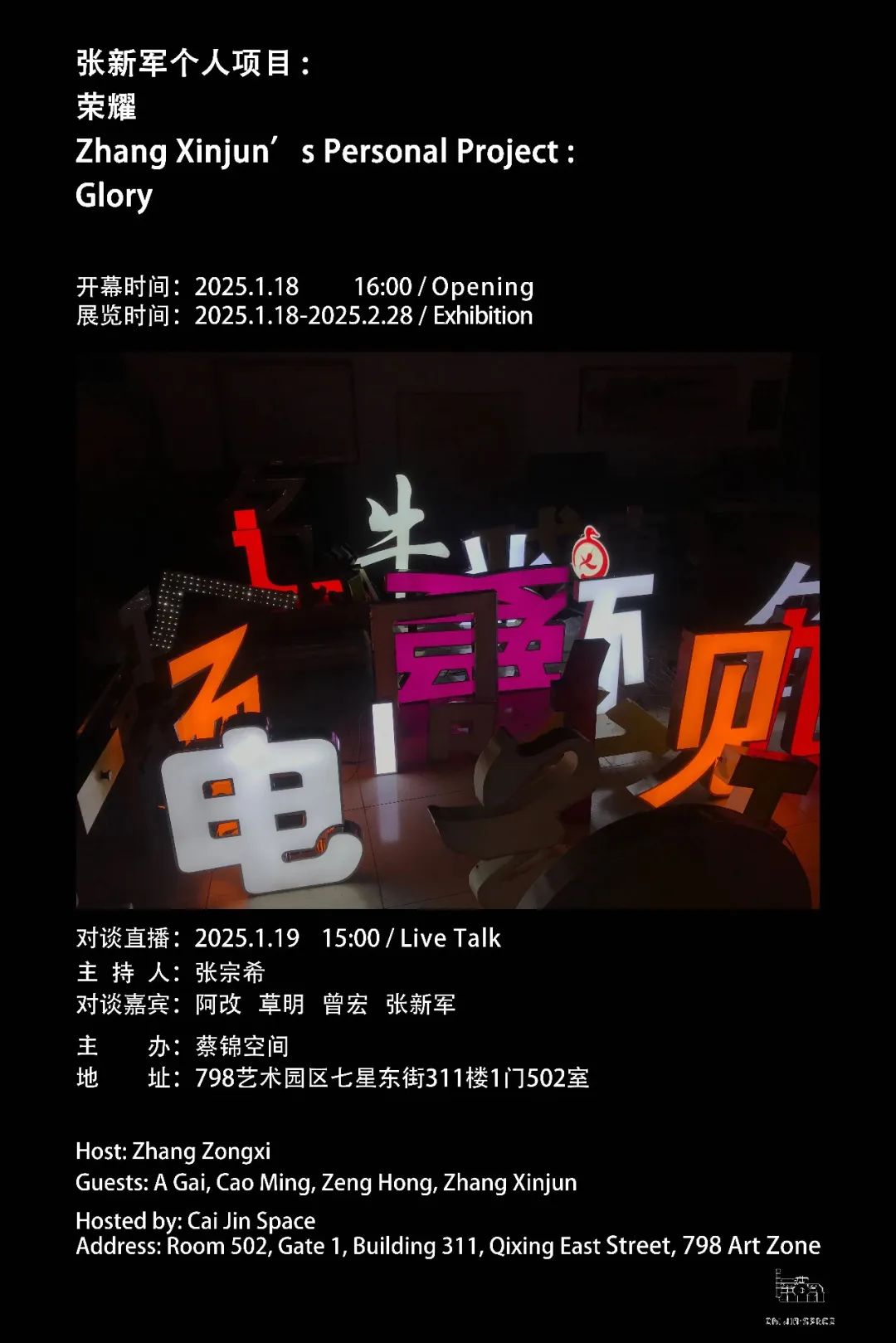

《荣耀》 招牌字,电线,木等 尺寸可变 2025 (摄影:杨灏)

张新军

个人项目

荣耀

时间:

2025

年

1

月

18

日-2025年2月28日

798

七星东街

311

楼

502

室

蔡锦空间

你就看着店招牌字挤在窄小的空间里恍惚明灭,你觉得忧伤好像变成了一种空洞的释然,因为无奈、寂寥和错痛,都在把自身的质量变轻。须臾间,霓灯全亮了。

事情发现在一年前。

统一商店招牌规划的新风,终于吹到了郊区。张新军工作室附近的商店街,也属此列。

旧的霓虹灯字要拆的,既然是无用之物,就理所当然最适合成为艺术品。于是按一个远高于收废品的价格,搜集了废弃灯字,郑重其事地挪到白盒子空间,这件创作的核心就完成了。

明灭的时间节奏被程序设定在一个区间内,并且确保会有全亮和全暗的时间。没有控死节奏,但也已说不上随机。更大限度的随机,更合乎“概念”和视觉转变的内涵诉求;而适度可控的“随机”,则只是现代主义形式感里的小小节奏松弛度。

按照最常规的说辞方式,这是

把废弃和无用、在大风统一性底下边缘无力的多样化,放在艺术场域里做标榜;弱势声音消极对抗规训力的寓言。字体是多样的、大小是多样的、灯光也是多样的,尽管,作为商业宣传的视觉醒目、讨喜,是另一重标准,潜在地发挥了合理化的另一种统一趋力。至于它们进入了展厅空间后,又有艺术家在视直觉上经营位置、编排节奏的安排,在发挥作用。实际上,呈现出来的那么些个字的身上,大规训者、商业合理性逻辑、艺术视觉的规范,多重力量在自我博弈。

那么,是否真会有观者,在观看中不自觉地生发拟人化的情感联觉,觉得这一个个招牌字像一个个重新获得“荣耀”的弱势者,联想到过去时和无用人的楚楚可怜呢?或许有吧,但肯定不是定死在,与去差异化对抗的寓言层面上。

从一个侧面来看,新风运动的治理方式逻辑,也不是一种合理性的规划和经济理性的博弈逻辑,而无疑更多的、是一种自上而下的“美学”标准。在当代艺术所盛兴的批判理论里,总是在讲,固化的“美学”,是一种意识形态惰性;进步和正确的,要不断改写观看方式的新可能性。

当然以上这些可能并不那么重要,更像是一种背课文式的典型解读方式。

其实正经从现场的感觉性

本身

来看,作品体现出来的,未必就是这般按照作品“背后理念”的解读,它可能更像在天台上看到的街景繁华。比其北京郊区,它更让人联想到几年前网上风传的、香港闹市换店招的场景。

张新军告诉笔者,他自己面对着作品时,会有一种疗愈式的放空;而对于笔者来说,它过于伤感、有着难以卒看,因为在笔者虚弱的心灵面前,它是一种无用之物的悖论下,体验着繁华易落——因为小时候,每个傍晚,都会在学校和家庭的缝隙间逃离,在黄昏的大街、逐渐光起的招牌字前面,找寻虚妄的自由;现在却成了怕冷怕寂寞的人。仿佛是从天台看去,密密麻麻的招牌字,脱离了现实的时空,带到了另一时空。

然后,如果你按概念艺术的教科书式标准来看的话,

可能会对

张新军的这个艺术项目,产生很多不同意见。比如,这件作品并不那么有新意。又比如,挪进白盒子这个举动,在象征意义上,等于边缘自觉性和艺术系统内的权威性的合谋。又比如,对 灯字进行视觉节奏编排的行为,本身有一个审美统一化的意志,和作品理念内自具的多样化标准不符。

张新军个人艺术项目《荣耀》 现场(三倍速)

张新军

《虹》 摄影:席丹妮 /剪辑:孙翔 30分48秒 2025 (蔡锦空间展览现场,摄影:杨灏)

在张新军做的各种艺术项目和装置里,基本实操手法固然是概念

(“点子”)

艺术的;但内核却是诗性先行的,情感和意象具备先导地位。你不能按“点子”的新奇与否,“点子”的转换手法和前设理念的契合、表意犀利程度来评判他的作品。对他来说,重要的,应该更多在于视觉呈现后,现场空气中的情感浓度。

把城市绿化带等受过规划地方的杂草,移植到白盒子空间,为它们搭建一个类似暖棚的装置

(《局部有雨》)

;

用T3航站楼附近

(艺术家在北京的主要辗转聚集地之一)

荒地的土,在外交公寓砌成“离开”两字字形的草垛

(《别处》)

;重复用土捏成厘米见方的立方体,让其迎合

白盒子

系统内“雕塑”的定义,起名叫《发芽》

(看起来像麦籽一类的东西,但自然没有发芽的可能性)

;在

白盒子

内种麦子;

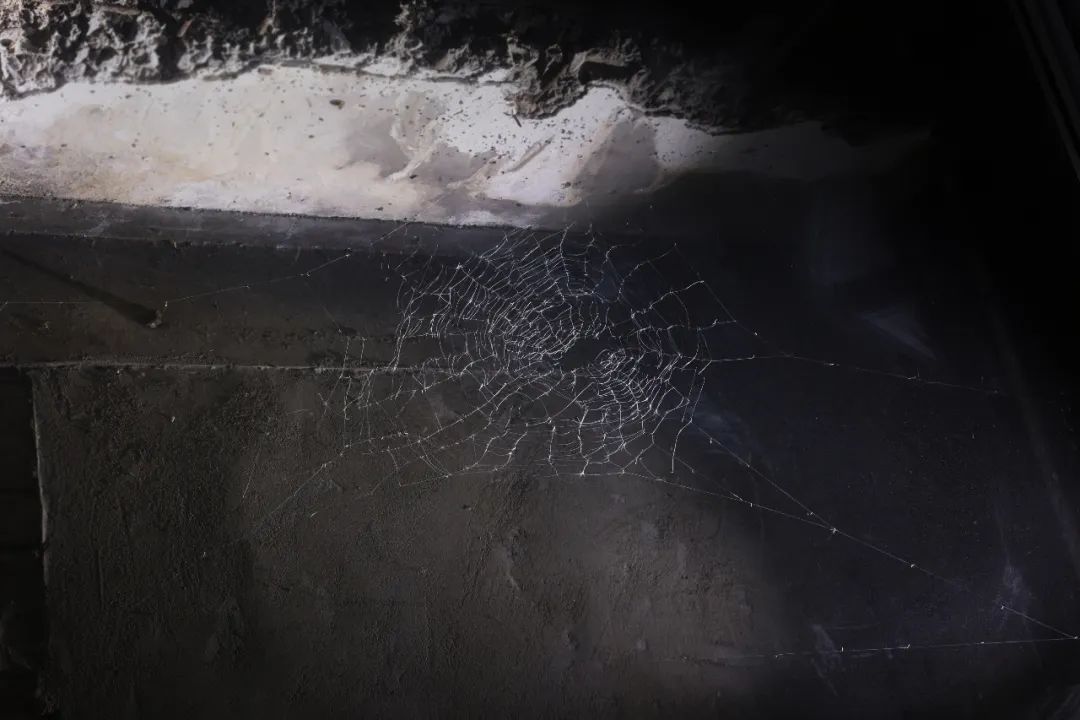

用白发编成逼真的蜘蛛网,挂在展厅的一个角落;使用复数睡袋缝制成的帐篷,在郊野树林和美术馆空间、两种场域之间挪移,把无处栖居者的临时居所,“祝圣”为艺术……农村荒草地和边缘人迁徙者、落寞的过去式等等身边意象,才是张新军的创作围绕展开的脉络,而非由“概念”转换的方式构成一套成体系的

惯习、或者大叙事体系在支配。在这种意义上,你或许可以说,他是抒情、浪漫和旧时代的。

来自学科系统的艺术标准,有其合理性在里面,但并不能万用套似的用来理解每位具体的艺术家。

张新军

《局部有雨》 木,塑料布,杂草,土壤,手工编织篮 尺寸可变 2022

《局部有雨》 图2

张新军

《别处》 土,尺寸可变,2023 (外交公寓12号空间现场 摄影:王玥)

《别处》 图2

笔者问张新军,荒草地是否是他的“原始场景”,在他的梦境里,一再重演,内心的情感释放和投射,都浓缩到了这个场景中?他说荒草地只是小时候农村生活的日常场景,也没有那么多情怀;而他的梦境里,只有特别具体的事件,没有什么朦胧迷离的意境。他也不是一个自闭的人,他热衷于在具体的社会关系中,找到自己的创作主旨。

在他的活动范围里,郊区的市井,荒林,城中村 ,迁徙和流淌中的人群,边缘的叙事,植物性的无助生命,都是身体周边之事,然后创作便说起亘古不变的那些情感母题——当然,毕竟还是以装置的概念视觉转换的方式。

张新军说,他很少事先做好一堆方案。他喜欢跟随具体的项目,来展开工作。

艺术是一种社会实践。他用了“工作”这个词:具体创作的需求,赋予了艺术家身份化的社会性人格,创作行为作为外部行为,带给人走出去的硬性需求——张新军举了个例子,一个原本怯懦的人,因为要做拍纪录片那么一件事儿,可以获得正视原本规避的问题的勇气。

把“工作”这个词用得那么正面,或者将已经为做而做的艺术态度,变成褒奖的说话,近年来,已经不多见了。更多时候,我们会看到的尽是年轻人,把“躺平”说成是原则上体面的腔调,当然,私下可能比谁都卷。

说回到《荣耀》。在展览的现场,有一部纪录视频,内容是在净化天际线、统一店招的事态其间,张新军去和诸位店老板沟通,购取二手废弃招牌字的过程。在做这样一类型的作品的时候,许多艺术家,会把这个沟通的过程,视作作品主体,而把现场的呈现,当作一个创作过程余留下的东西。张新军不至于此。比起开放的关系美学,封闭而完整的视觉传递,对他来说更重要。

但在沟通的过程中,艺术家和周边环境的关系,确实发生了变化。艺术行为使人和人走得更近了。

还有一个有趣的事:我们会看到,有位店老板,在讲起这件事情的时候,总要先拿肯定这个事的基调说几句话,再进入自己的不同意见,体现了很强的谨慎意识。

张新军

《发芽》 土,布 48x168x24cm 2021

《发芽》

图2

张新军

《索引地段》钢、井篦子、铺地石、土壤、麦子、生长灯,423x690x19cm 2024

《索引地段》 图2(《作物》展览现场 丹丘)

在现场,我们会看到,红色、黄色,这样的暖色调,以及白色的招牌字,会最常见,因为要招徕客人。字体则不仅有宋体、楷体、黑体,还有圆体。它本身是店家需求和字牌生产者的惯习综合的结果。商业理性行为,会在宣传这一基本需求的满足后,内置一系更

泥沙俱下的多边、多样包容性沉淀的结果,体现在这几个字上,并且大半是无意识的。

而统一规划的意志,则指向设计层面的简单化,可能性越多、选择性越多,对于向上负责的责任归属来说,就越有不确定、不稳定感。据说,几年前,在某个城市,还出现过ta们把店招统一改成完全黑白的情况。

这也从一个侧面,反映了设计

(/审美)

和两种社会生态之间的关系。我们总说,艺术是在商业和体制的双重规训的夹缝中生存的,但不同规训制式的差别,其实还是有着迥然不同的包容度。

当这些招牌字,被迫脱离了自己的原生场景,但又在一个仪式化的新场景中,重新迸发生命力

(当然,可能是一种超现实、虚幻的生命力

)

的时候,不知它们的旧主,会不会因之而感到欣然呢?

张新军

《尽头》 白发,尺寸可变,2023 (《只在叙事中发生或从未被表达》展览现场 DNArt )

张新军 《

树林睡袋树林》

睡袋,绳子,木头

尺寸可变

2014-2015

张新军 《

树林睡袋树林》

睡袋,绳子,木头

尺寸可变

2014-2015