正文

撰文|黄大拿

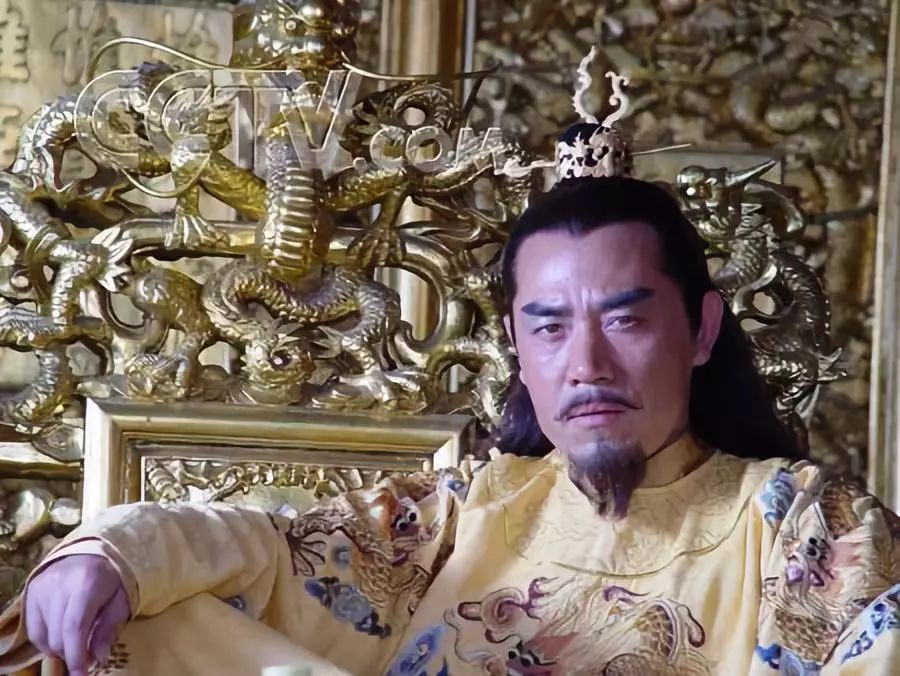

他正要借此明白宣示:你在我面前永远是透明的,没有必要和我玩心眼儿

“隐私权”,这是一个在现代中国才兴起的概念。

尽管如此,却并不能说,古代中国人对“隐私权”的实体就全无感知,丝毫没有这种意识。

上古老人击壤而歌:“日出而作,日入而息,帝力于我何有哉!”显然,这个老头儿在他的那块土地上,感受到的是一种“我的地盘我作主”的快乐。

而与百姓对立,官方对百姓有自己的空间和“隐私权”则非常不满。李斯就曾经给秦始皇献策,要以严刑峻法消灭百姓的私人空间。在他眼里,老百姓在私密的空间里,“入则心非,出则巷议”,所说所为都是对皇帝和朝廷不利的,应该禁止才行。

然而在中国传统政治文化中,崇尚法家的秦始皇到底代表着一种被否定的符号,至少表面上是如此。

所以,自秦始皇以后,尽管古代中国人没有“隐私权”的概念,但并不代表他们在皇权之下,就没有一点儿自己的私人空间,皇权也很少公开宣示,他们准备把臣民的这点儿可怜的空间也尽数剥夺。

大明王朝建立之后,情况发生了根本性的改变。明太祖仿佛对臣民的私生活充满了兴趣,希望普天下每一个角落里都有自己的眼睛和耳朵,以便窥知臣民们在原属私人空间里的一切言行。

于是乎,“没有私生活”,便成为明初人们的一个显著特征。

一

在被窥伺中生存

关于朱元璋无孔不入的窥伺,不乏有趣的故事:

宋濂,开国功臣、文人领袖,一手制定了明朝的典章制度,极受太祖宠爱,朱元璋还专门请他做太子的老师。

有一天晚上,宋濂家里来了客人,他招待客人,陪其饮酒。

次日上朝,朱元璋问他,你昨晚在家喝酒没?宋濂是个朴厚君子,以实对。朱元璋接着又问,和谁在一起喝的?你为客人们准备了哪些好菜?

宋濂一一作了如实回答,但心中究竟不免诧异。等宋濂回答完毕,朱元璋哈哈大笑,说宋爱卿真是老实人,没有欺我。宋濂这才知道,他即使退朝居于深宅大院中,也逃不过皇帝的眼睛。

宋讷,国子监祭酒,相当于今之国立大学校长,某日在学校里因学生打碎了茶器,很不高兴。次日朱元璋问他昨天为了什么事情生气?宋讷大吃一惊,道出了原委,说皇上您怎么知道我昨天生气了?朱元璋丢给他一张图,原来,那是皇帝派出的画工,画的一张宋讷生气图。

儒生钱宰,被朝廷重召,编《孟子节文》,退朝回家,思念故乡,文人积习不改,便作了一首诗,“四鼓咚咚起着衣,午门朝见尚嫌迟,何时得遂田园乐,睡到人间饭熟时。”

没想到第二天和皇上一见面,朱元璋就说:你昨天的那首诗很不错,不过你说“午门朝见尚嫌迟”,我可没有嫌你“迟”啊,你这是冤枉我,把这个“嫌”字改一下,改作“忧”怎么样?钱宰吓出了一身冷汗,赶紧磕头谢罪。

上面几个例子很有代表性,因为其中既有大员,也有一般小臣,从中可以看出,朱元璋对监视官员下了多大的功夫。

尤让人称奇的,朱元璋对已经退休回了老家的官员,也没有放松窥探。

吏部尚书吴琳,这是正部级官员了。《明史》记载,他退休返乡后,朱元璋特地派人前往察看,使者隐藏身份,偷偷来到吴琳的家乡,看见一个老农正在田中拔草,使者上前询问:这里是吴尚书的家乡,请问他在哪儿住呢?老农非常恭敬地回答:我就是。使者回报皇帝,朱元璋大为赞叹。

朱元璋为什么对窥探官员的私生活如此上心?又为什么有意要将他监视官员的行动透露无遗?

第一个问题很好回答,严防官员对自己玩猫腻。朱元璋骨子里是不信任自己豢养的官僚集团的,这种无孔不入的窥探可以保证双方在并不信任的框架下,达成一种妥协。

当然,这个问题还可以换一个角度,即朱元璋是为了防止官员背着他欺民。这么说也没有什么不对,只要我们不过分机械地界定君与民的关系,就很容易理解这两个貌似天差地别的答案,实质上也可能是一个硬币的两面。

第二个问题有些让人琢磨不透,世界上热爱偷窥的人们,几乎没有一个是在达成目标之后,还要把自己的行动透露给对方的,否则还能叫什么“偷”呢?但朱元璋不同,他的窥探也是在别人不知情的时候进行的,是名副其实的“偷”,可他在“偷”完之后,还要告诉你,你被他“偷”了,这真是一个另类。

朱元璋何以能够如此另类?很简单,他握有让你发抖的权力。世界上的其他偷窥者如果像他这样干,轻则会挨一顿老拳,重的还会吃官司,可朱元璋不会,不但不会,他正要借此明白宣示:你在我面前永远是透明的,没有必要和我玩心眼儿。

二

用制度确保高效偷窥

为了让臣子们在自己面前永远透明,朱元璋有一套周密的办法,最主要的是建立特务制度。

关于明朝的特务制度,一个叫丁易的学者,在民国时期写过一部专书《明朝特务政治》,那本书虽有影射史学之嫌,但其中的材料绝大多数还是可靠的。可以参看。

说起明朝的特务,因为电视媒介的影响,人们很容易把那些秉承宦官旨意,穷凶极恶到处抓人的锦衣卫,都“安放”在明朝下半叶的武宗、熹宗时期,仿佛这是明朝快衰败的时候才有的乱象,其实大谬不然!

建立锦衣卫组织的正是明太祖朱元璋。起初,朱元璋设立了“检校”这样一个职务,但因为只赋予了检校侦听、侦伺,而无扣押人犯和处刑之权,于是在洪武十五年,朱元璋又特设“锦衣卫”。

检校专门负责察听各级官吏的日常行动,史书上说还包括“风闻之事”,意思是捕风捉影的事他也要费心收集,而锦衣卫则更厉害,它无需通过司法审判机关,对所有臣民均可径行抓捕和审讯,而且它不隶属于中央各部,直接由皇帝指挥调遣,完全是一个权力无边的特别法庭。

锦衣卫经常对落在他手里的官员施加酷刑,而有些官员,皇帝还只是想略施惩戒,并没有准备让他彻底消失,这样,锦衣卫的所谓诸多“不法”之事就传到了皇帝那里,于是在洪武二十年,朱元璋演出了一场怒烧锦衣卫刑具的好戏。

在朝堂之上,明太祖愤愤然地责问:审问犯人是司法机关的事,我有时让锦衣卫先问问,不过是要他们先把情况摸一下而已,怎能随意入人于罪?这样胡搞,还有王法吗?