范冰冰这样的女星在华语影坛的昨天和今天,都是罕见的。

一方面,凭借其出色的样貌和手腕,她定义了华语女星走红毯的姿势,甚至由此衍生出“毯星”一词。

另一方面,你也从来没有见过任何一个“花瓶”,拿过像她这么多的影后。

圣塞巴斯蒂安电影节最佳女主

再讨厌范冰冰的人也不能否定她的号召力,但再喜欢她的人也不得不承认,范冰冰的演技,离顶级还有不小距离。

范冰冰离真正的演员还有多远?

借《我不是潘金莲》热映,《毒舌电影》应邀对范冰冰进行专访。

据表妹回忆,两人最近时,脸与脸不到八厘米。

一个小时之后,她微信Sir:我有信心来回答这个问题。

我就是表妹与范冰冰面对面的分割线

安保人员一遍遍重复:散了吧,范冰冰走了。

《我不是潘金莲》

深圳站见面会早已结束,但楼下仍有一大票

群众围着不走,因为他们还有1%的机会——看到范冰冰下楼。

痴痴排队的人,有男有女。

范冰冰确实要走了,因为要赶下一场路演,专访地点也改在她的黑色座驾。

范冰冰披着一条黑色披肩,靠在一个粉红色的花瓣状头枕,两只脚都蹬脱了高跟鞋,左腿盘曲在裙摆下——哪儿好像都是她的主场。

这是表妹第一次近距离直视范冰冰,果然,

脸小下巴尖,

五官比电视上还要紧凑。

声音也和银幕上听到的不一样——有点粗哑,不是

沙哑,

平滑的音质中憋着一股劲,每听她说一句话,就像吃了一口很爽滑的牛百叶。

唉!你们说她说台词也这么自然该多好。

范冰冰果然不被动,一坐定,范冰冰反而开始采访表妹,她对《毒舌电影》团队很感兴趣,多少人,怎么分工,甚至八卦表哥长得帅不帅……

辛亏前座的云舅及时用眼神把表妹拉回来,我们很快扯回了电影 。

戏渣 or 戏精

众所周知,范冰冰演戏有三宝——

挑眉、含泪、嘴微张。

图片来自知乎网友@阿喂

不假,至少在《白发魔女》《武媚娘传奇》《杨贵妃》等片,我们都见识过她徒有妩媚的表情包。

你猜哪个是练霓裳、哪个是武媚娘,哪个又是杨贵妃?

演谁都在演自己,这不是戏渣?

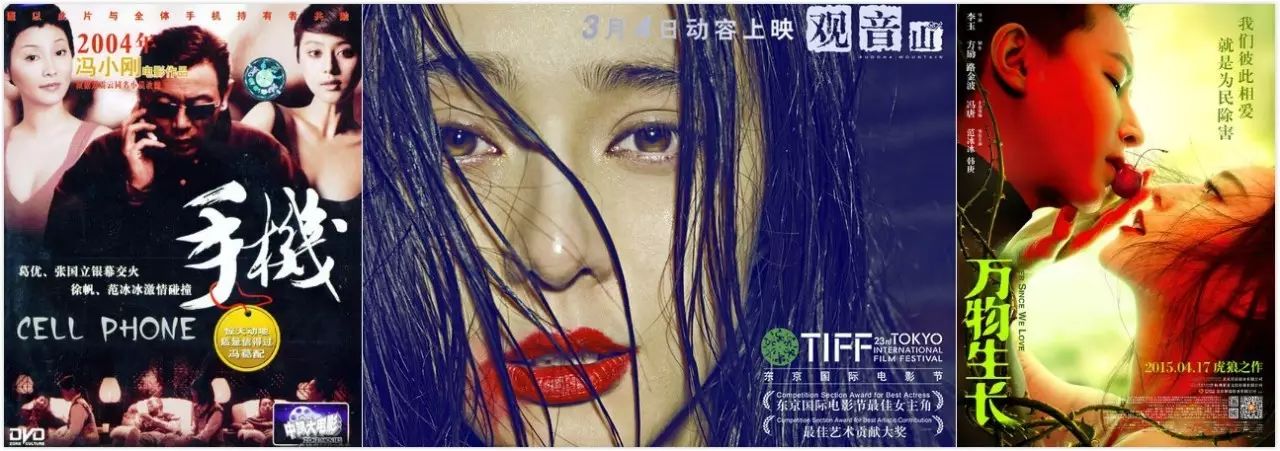

当你看过她与

李玉的“自虐三部曲”《苹果》《观音山》《万物生长》,甚至与冯小刚两次合作的《手机》《我不是潘金莲》。

这个渣字,又似乎骂不出口。

戏渣如学渣,输在能力,根在心气。

没追求,不用心。

但,说范冰冰没追求,全中国都笑了。

在表妹看来,范冰冰更像是一个“月亮型”演员。即,她自己本身不能发光,需要别人给予。

比如《我不是潘金莲》。

因为冯小刚临时赶鸭子上架,范冰冰担上这趟活。李雪莲这个角色是全片串起那28个男人的小桥,最终表现,除了发音太硬,整体没掉链子。

范冰冰是愿意琢磨戏的。

《我不是潘金莲》刚拍完,她就开始怀念冯小刚的一个小习惯——

每晚把大家召集到自己房间,对戏、默戏、再头脑风暴,想一些有趣的小细节加到戏里。

像第二任县长

(

于和伟 饰

)

反复呈现的扶额动作,就是聊天聊出来的。

效果怎么样?看过电影的都知道,这是经典笑点之一。

范冰冰也给自己偷偷“加过戏”。

我琢磨出了一套含胸弓背,一顿一顿的走姿。为了走出这种感觉,

我还特意把鞋的外侧磨缺一块儿,那样走才更贴近当地的农村妇女。

全靠观察。

开机前一周,范冰冰跑到拍摄地

婺源农贸市场,装成当地人卖干果,留意农民的言行举止。

一次,一个完全不懂普通话的老伯来买干果,因为没法沟通,全程一脸费解,五官拧巴在一起。

范冰冰看到了——

那脸完全无法沟通的困惑,当时就记在心里了。

正是因为这些功课,我们才看到,一个让表情包见鬼去的范冰冰。

![]()

2003年银幕

处女作《手机》

,

第一次和冯小刚合作,

范冰冰还记得。

当时,她花了一周才接受了“

国产电影第一小三

”武月。

对戏的是

葛优,范冰冰完全不怯,还即兴发挥。

开篇一场车震戏,葛优还没完事就想跑。

范冰冰告诉表妹她的心计——

我就想怎么

留住

“别人家的老公”呢?本来按剧本,武月应当把钥匙拔了藏口袋里,但我觉得不够。

于是——

戏中,她改成拔了钥匙直接往车外扔。

你看葛优小眼神,也是没想到

最终,《手机》为她赢下人生第一个影后

(第27届百花奖最佳女主角)

。

当然,都是影后,但表妹认为,范冰冰至今的演技巅峰,还是《苹果》

。

电影又名《迷失北京》,讲北漂故事。

范冰冰本人就曾是北漂。

——16岁,她

就一个人闯北京。

图片来自北京冬雨博客:北漂时期的范冰冰

当时导演李玉对演员就一个要求:演得真就行。

这话听上去容易,做起来难,因为——

她没法定义“

真

”,但她能识破“

假

”,想蒙她都难。

拍摄时候,李玉喜欢把摄影机杵一边,怎么演,全由演员自己发挥。

表妹注意到,说到这时,范冰冰整理了一下紫色纱裙裙摆。

范冰冰接着说,

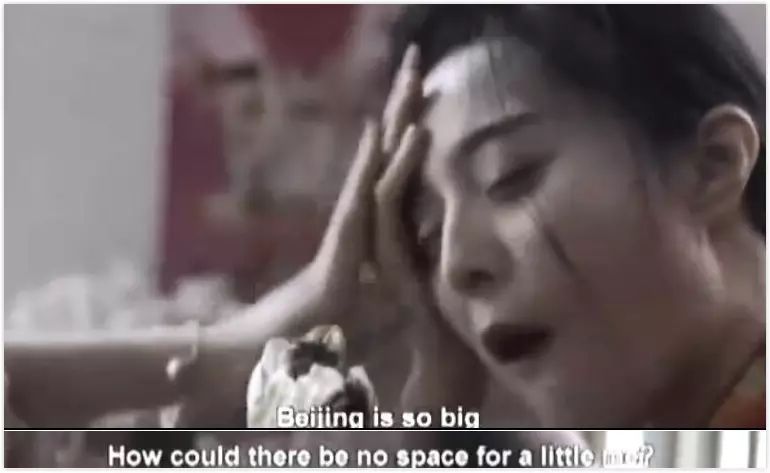

《苹果》就是本色出演。

比如下面这句台词,就是范冰冰现场脱口而出的:

北京这么大,怎么就容不下一个小小的我呢

表妹问当时她想的是什么,范冰冰望向车窗外的夜景,云淡风轻:

全都是一些自己的事情。

好多回忆——

月初吃刀削面,月末煮方便面,实在没得吃也不敢给家里人打电话。

原因很简单,怕电话那头不明就里来一句:“

那就回家,还留在北京干啥

”。

表妹追问:“那北漂期间,你事业上最大的难题是什么?”

范冰冰转过头,

答案很错乱——

我很幸运,不止演艺圈,我相信各行各业都多少看脸。

感谢爹妈给了我这些,总是有活儿找上门。

也许范冰冰没听见表妹问的是“难题”,她答的,其实是自己最大的优势(生得一副好皮骨)。

也许她没听错,答的就是难题,只不过顺延一句,

赏什么饭我都得接着

。

但我们都知道,演员除了专业能力,还要有选择能力。

如果来什么接什么,那最终只能在一堆烂戏中消耗自己。

这就引出了范冰冰的第二个选择题——

明星 or 演员

如果说过去演电影不挑,是生活所迫,那今天丰衣足食,为何还频频接烂戏?

范冰冰说,我和李晨一样都是服务型人格,不懂拒绝。

会“牺牲”自己的幸福感,尽量让每个人都开心。所以才有了你们说的那些个烂片。

表妹有点信,至少和范冰冰在一起这六十分钟。

她确实有一个习惯,会照顾人。

车开到第二个路演站,采访还没完,范冰冰一把拉表妹到身边。

经纪人提议边走边聊,她对表妹挤一挤眼睛:“人太多不方便,找到坐的地方接着聊。”

当真一坐下来,她就冲表妹招手。

再有,一边聊着,只要发现有其他摄影师拍她,范冰冰总能条件反射地,第一次时间配合别人,做出反应。

这是她说的“服务型人格”,但表妹更愿意理解成,

明星胚子。

明星是什么?

说到底,

就是不放弃每一个站在聚光灯下的机会,

愿意去迎合大众,让大众更喜欢她。

这次专访有一个细节表妹忘不了。

范冰冰说她为了准备《潘金莲》中李雪莲角色,去婺源农贸市场扮农妇,卖了一周干果。

这其实不是新闻,

表妹之前就在好几家媒体报道看过,无非是“扮成当地人,

别人完全认不出来

”“来买干果的人很多,还有进账呢

,还没人认出来过”

。

包括跟表妹复述时,范冰冰又跟表妹提到这句话,

“

别人没认出我来

”。

截图为《网易娱乐》采访

表妹心里暗想——

就算去农贸市场体验生活,范冰冰真正留心的还是当地人对自己明星身份的关注。而,一个真正的普通小贩,更关心的,难道不是自己的收成和

摊档?

对明星形象过分关注/维护,多少削弱了范冰冰身上的演员属性。

再举一个例子,《潘金莲》结尾那场酒馆戏。

这场戏是范冰冰主动要求加上的,她的理由是,这场戏给了李雪莲告状十年一个人性化的理由——为了流产的孩子。

范冰冰觉得,这样观众才更能理解这个人物,这会成为观众感情的出口。

这种加法确实让李雪莲这个人物变讨喜了,观众讨厌不起来。但对电影本身,这场戏真的有益吗?

给予了李雪莲不停告状的一个合理化动机,跟原著和影片整体追求的荒诞气质是不是脱离了?

复杂、难说。

表妹总觉得——范冰冰还是难放下明星人设,就算做着演员工作,她还是背负偶像包袱,

虽然她已经很努力地演农妇,但的确也像网友说的,这个农妇有点太漂亮。

而她口中的“无法拒绝”,其实也是明星人设使然:烂片虽然侮辱演技,但是只要有关注度和曝光率,就值得一试。

《王朝的女人·杨贵妃》

这样看来,

范冰冰究竟还是更看重当明星。

这当然也没错。

专访最后,表妹抛出了表哥叮嘱的最后一个问题——

你如何理解演技,如何评价自己的演技?

当时,车子驶入路演第二站停车场,光线暗下来,表妹看不清范冰冰的脸。有那么几秒她似乎还在想,车门被打开,她很费解地说了几个字:

我觉得演技是……

还没说完,话头已经被外面的山呼海啸打断。

表妹跟在范冰冰侧后方,穿过由粉丝和保安共同守候的“红毯”,尖叫声、闪光灯此起彼伏。

等到坐定,范冰冰已经不再纠结回答演技,她直接告诉表妹: