1、关注金融去杠杆会对实体经济的影响。

金融和实体杠杆,同为经济增长模式的 “镜像”。要密切关注金融去杠杆对实体经济的影响,防止金融去杠杆可能引发新的系统性风险。已有不少国内外研究分析杠杆率和系统性风险的相关性,最具代表性的研究有“阈值效应假说”、“倒U型假说”和“5-30经验法则”。 我们可以通过这样一些经验规律来审视中国经济和金融体系的系统性风险有没有突破经验阈值。

据中国社科院提供的数据,金融强监管和去杠杆政策效果逐步显现。金融去杠杆已经导致社会融资规模增速回落,表内融资(本币贷款+外币贷款)存量增速基本平稳,目前稳定在12-13%之间;表外融资(信托贷款+委托贷款+未贴现银行承兑汇票)存量增速急剧下降,从2017年10月高点19%降至2017年末15%,2018年一季度末进一步降至5.5%。受表外融资拖累,社会融资规模存量增速和考虑地方债后的广义社会融资规模存量增速双双不断下降。去杠杆尤其是金融体系内部控制杠杆,引起金融体系资金链条缩短、多层嵌套减少等合理反应,具体表现在银行投资的债券规模下降、银行投资的资管产品规模由快速扩张转为有所萎缩等方面。这些业务收缩进一步导致派生存款减少和M2增长放缓,从可比数据看,2017年各个季度M2增量均明显低于往年。去杠杆还引起货币乘数回落。

国际经验表明,去杠杆进程(尤其是去杠杆初期)一般都伴随广义信贷增长的显著下降,中国也不例外,由此引发的经济暂时下行压力是去杠杆不得不承受的代价。

2、金融去杠杆要服务于服从于实体经济健康发展的需要。

金融和实体杠杆最终来自于经济增长模式,金融杠杆的水平和结构必须服务于服从于实体经济健康发展得需要。主动有效去杠杆在于捋顺金融和实体之间的信用派生关系,促进经济结构调整,提升投资回报率,平衡不良和有毒资产出清,从而修复金融和实体部门资产负债表,对应的经济基本面应该是量“稳”质“升”,提升信用扩张机制韧性;就像“走钢丝”一样,平衡去杠杆和维持实体需求扩张,最终改善信用结构性扩张机制效率,完成经济结构调整。

3、大力发展股权和长期债权融资。

加快多层次资本市场体系建设。长期以来,我国金融结构失衡,实体经济融资过度依赖银行信贷,造成资金配置效率降低,企业杠杆率过高,增大了企业运行成本和宏观经济运行的风险。大力发展直接融资,包括股权融资和债权融资,尤其是长期债券市场,因为期限不短于五年的次级债务是可以按一定比例计入净资本的。要不断完善市场基础制度,建设更具包容性和适应性的多层次资本市场,提升服务不同类型和发展阶段企业的能力,有效满足多元化的投融资需求。

深化股票发新体制改革,提高资本形成便利化。进一步提升证券发行过程的市场化程度,发挥市场机制在资本资源配置中的基础性决定性作用,减少行政手段对资本资源配置过程的控制和干预。

大力发展私募股权基金。根据中国证券投资基金业协会发布的2018年6月私募基金管理人登记备案月报,私募股权基金和创业投资基金的规模已达到7.9万亿元。今年上半年新增规模 8000亿元。

服务创新发展。国务院副总理刘鹤曾经在01年写过文章,论述新经济与资本市场和风险投资的关系,风险投资必须以资本市场为出口,股权融资是分担风险、激励创新的最佳机制。资本市场要深化改革,提高服务对接新经济新技术企业效率,降低成本。

4、优秀证券公司可以适度加杠杆。

在强监管、降杠杆的宏观环境下,我们必须冷静理性地分析杠杆水平的状况。当前,金融体系还很脆弱,维护市场稳定的任务还很艰巨,证券行业发展不成熟、不均衡,合规风控水平总体不高,违法违规经营问题仍然严重,各类风险状况层出不穷。我们提出坚持差异化监管,就是要全面客观冷静地认识并充分尊重我国行业机构发展不成熟和不均衡的现状,处理好防控总体风险和支持差异化发展之间的平衡,让一部分优秀的行业机构适当增加杠杆水平,符合结构性去杠杆的政策意图。

杠杆倍数直接影响证券行业资本使用效率及其服务实体经济的能力,优秀证券公司适度加杠杆有利于促进证券行业发展,强化机构自身风险评估和控制能力,提升发展直接融资的能力,增强服务实体经济实现高质量发展的能力;有利于发展正规金融,深化金融供给侧结构性改革,增加正规金融服务,缓解金融服务供给短缺,减少非正规金融、影子金融的生长空间,才有可能全面禁止非法金融野蛮生长。

在适当增加杠杆的同时要加强监管,尽快构建风险识别、预警、管理、处置,以及风险定价、配置、补偿等市场化法治化机制,培育和增强金融体系应对和化解风险的内生机制及其包容性和韧性;要完善监管问责机制,在防止“市场失灵”的同时要防止“监管失败”,监管者必须受到监管。

5、加强融资类业务监测监控监管,严打地下非法配资活动。

从成熟市场来看,美国、香港等发达市场,立法层面均将股票融资业务立为法定持牌业务,经营机构必须持牌经营。美联储专门制定了规制证券公司向投资者提供融资的供其买卖证券的T规则,银行及非证券公司贷款人向投资者配资进行证券交易的U规则,及场内、场外配资均有明确的监管规范。

立法和执法层面坚决遏制和打击非法地下信用交易行为。下一步,《证券法》等相关法律法规修改,股票融资业务要求统一立法,机构必须持牌经营;执行层面,结合互联网金融整治活动,持续对场外配资平台清理整顿,坚决打击和清理地下信用交易,违法经营股票融资业务,加大股市杠杆等行为。

6、关注居民部门杠杆率快速攀升风险。

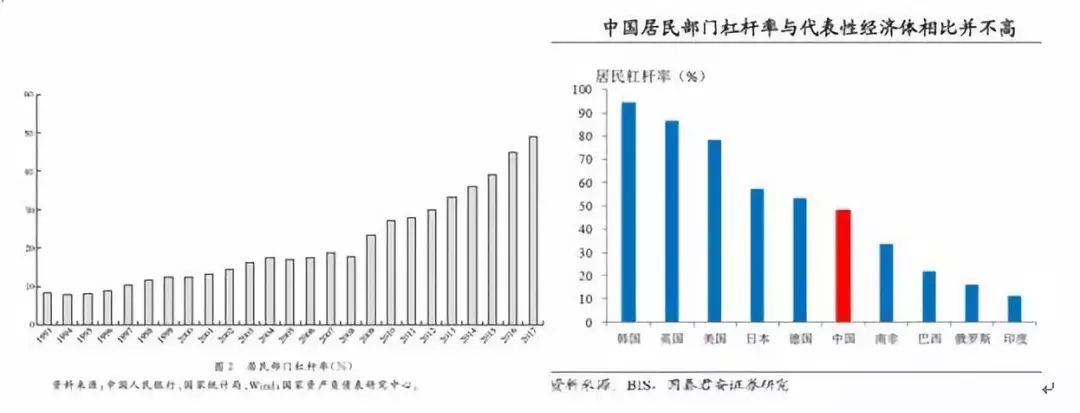

最近大家一直都有一个看法,在政策层面,也有一个取向,就是让居民加杠杆来置换企业杠杆。这个成不成立呢?现在看来是成立的,在国际上也有先例。大家看到,过去几年中国居民杠杆率上升较快。1993-2008,由8.3%上升到17.9%,15年增长不到10个百分点;2008-2017,由17.9%上升到49%,9年上升了31个百分点。杠杆率水平在国际上是低于发达国家,但是和新兴市场相比我们还是比较高的。

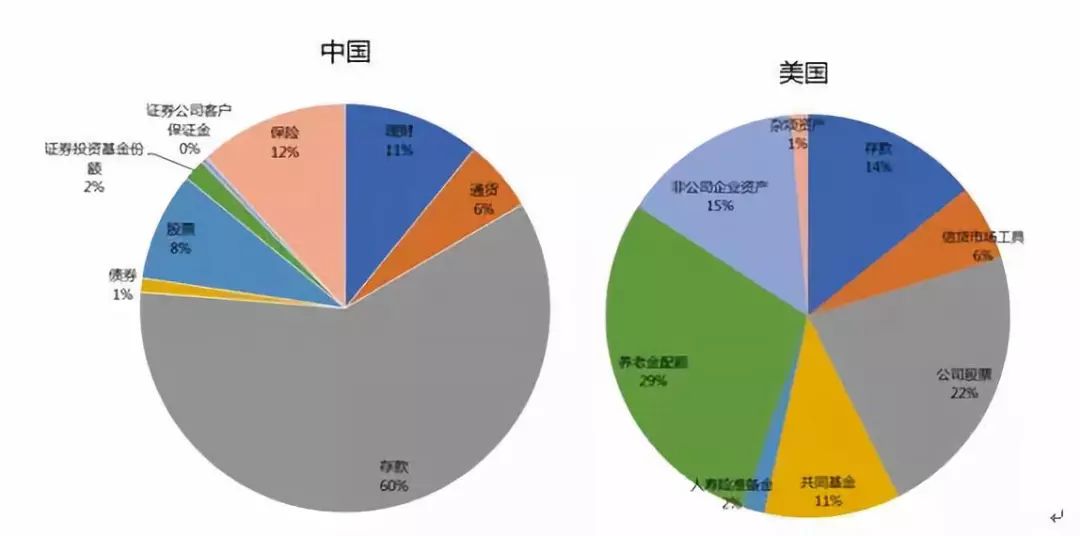

我想说的是,要特别注意我们居民杠杆率水平及其负债承受能力的特点。这里面有一个问题我特别强调,中国居民的杠杆率水平和中国居民的生存生活的社会环境是密切相关的,它实际上和发达国家的居民的杠杆率、负债能力是不可相比的,有它的特殊性。根据中国人民银行编制的住户部门金融资产负债表,2014年居民金融资产总量为84.5万亿元,其中存款占比60%,保险准备金占比12%,理财占比11%,股票占比8%,通货占比6%,债券、证券投资基金等占比较低;美联储编制的住户和非营利组织部门金融资产负债表,2017年住户和非营利组织部门金融资产总量80.39万亿美元,其中存款占比14%,养老金配额占比28.89%,公司股票占比22%,共同基金占比10.8%。

本质区别是什么?就是中国居民资产主要是储蓄存款,主要目的在于保障性、民生性需求,这是刚性需求,它的投资性、投机性和风险性是非常低的。中美居民资产结构性差异反映我国社会经济发展的阶段特征,人均收入水平低,收入不均衡、差距大,恩格尔系数、基尼系数高,财富中位数大幅低于平均数;社会保障性民生性福利欠发达;金融市场不能满足居民保障性民生性金融需求等。这也可以解释为什么我们的储蓄那么高?主要是我们人多;为什么我们的储蓄率那么高?主要是因为我们的保障性、民生性的需求要靠自己。所以这些资金的风险承担能力是比较弱的,把这些资金要转化为以直接投资为主要内容的风险性资本可能性是比较低的。这是我们一个要特别注意的地方。也就是说,我们在降杠杆的过程当中,要审慎使用居民加杠杆这样一个政策。