鲁迅生命中最重要的时光,给了许广平。她虽然得不到“鲁迅妻子”的名分,但得到了先生心底最缠绵的热爱。最好的爱情,恰是那一纸婚书证明不了的东西。

爱的初体验

许广平在北京女高师读书的时候,上过鲁迅先生的小说史课。

那时候,鲁迅已经凭着小说在文坛赢得显赫声名,课堂上的小女生们当然很好奇这是个怎样的老师,许广平更是坐在第一排,急不可耐。

在学生的嘈杂声中,一个黑影闪进课堂,个子不高,竖着一头两寸长、又硬又粗的头发,穿着褪色的夹袍、黑马褂,皮鞋上都打着补钉。

“怪物,好像出丧时那乞丐头儿!”别的女生一阵嬉笑,只有许广平更加期待他邋遢外表下的“心灵美”。

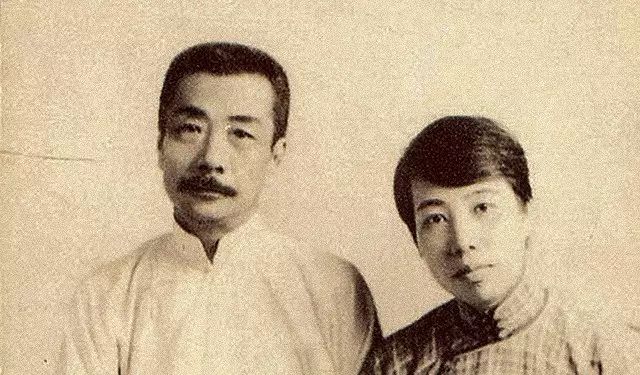

鲁迅生于1881年,这张照片是1903年于日本东京

果然,鲁迅带着他浓重的绍兴口音,开始讲课,一下子就镇住了全场。多艰深难懂的知识,在他口中都能讲得深入浅出,偶尔一两句笑话,惹得哄堂大笑,学生听得更加入神。

两人初次见面的第一堂课,许广平真是念念不忘:

“那是初春的和风,新从冰冷的世间吹拂着人们。”

由于经常坐第一排,许广平随时随地就向鲁迅提问、诘难、辩驳。其实,她的提问,有求知的成分,但多少也有些少女的心思,想要老师注意到她。

那一年,鲁迅42岁,已经是老腊肉一枚;许广平25岁,还是初春少女。

可是,一个老男人的风度、才学,再加上岁月淘洗历练出的成熟味道,已经足以让许广平芳心暗许。

许广平决定大胆给他写第一封信,信里没有表达自己对鲁迅的心意,只有对自己的未来感到迷茫:

“烟雾弥漫的理想啊,灰尘覆盖的前程啊,暗淡的人生啊,真让人苦闷,先生,可有什么法子能在这苦药中加点糖?”

写完信的第一个晚上居然还睡不着,在床上辗转反侧,念叨着这个“横眉冷对千夫指”的南方汉子到底会不会给她回信。

结果当天发出的信,鲁迅当晚就写信回复:

“苦茶加糖,其苦之量如故,只是聊胜于无糖,但这糖就不容易找到,我不知道在哪里,只好交白卷了。

”

说了很多,等于没说。但许广平其实也并不太关心是不是得到确切的答复,只要鲁迅回信了,她就够欢天喜地的了。

尝到了甜头的许广平,开始频繁给先生写信,而鲁迅,有信必回。这个有老婆却过着单身生活的男人,见惯学生对他的追捧,刚开始也没怎么心动,称呼许广平为“兄”,认真地和她探讨人生、哲学的问题。

可是后来,两人在信里的气氛慢慢变了。

鲁迅请学生到他家做客,当然包括许广平。在信中,鲁迅出题考许广平:

“我所坐的有玻璃窗的房子的屋顶,似什么样子的?”

而许广平回信答:

“那‘秘密窝’的屋顶大体是平平的,暗黑色的,带有旧式的建筑法。”完了她也出题:“我们教室天花板的中央有点什么?如果答电灯,就连六分也不给,如果等星期一临时预备夹带然后交卷,就更该处罚了。”

一个出题一个答,许广平还要“处罚”老师,这不就是小两口在打情骂俏,你侬我侬吗?

明眼人都看出来了:两人在通信中感情模式已经变了,鲁迅开始称呼许广平为“小鬼”、“小刺猬”、“小白象”,可想许广平收到这样的称呼时,该是多意乱情迷。

趁着先生对自己的热度还没消退,许广平终于表白。

但鲁迅不敢接受,他生怕自己年纪大,而且老家里还有老婆,不能给许广平名分,生怕辱没了她。

但许广平没有放弃,她握住鲁迅的手,坚定地望着这位对爱怯懦的男人。最后他终于承认:

“你战胜了,我只爱你一人。”

追求了这么久的爱终于到手了,许广平肯定是感到心花怒放,大地震动。

不过感到震动的不仅是许广平和鲁迅,还有当时一批封建卫道士们,还有鲁迅的论敌,包括他的亲弟弟——周作人。

周作人写了一篇文章,直接开骂:

“普通男女私情我们可以不管,但如一个社会栋梁高谈阔论女权,却照例纳妾,未免可笑,大家应当留心,不要上当。”

在其他问题口若悬河地辩论、死不服输的鲁迅,对这问题却左支右绌,显得尴尬了。

但是,许广平也不是弱女子。

既然鲁迅先生不反击,她就自己来!她在报纸上写了一首诗,叫《风子是我的爱》,公开宣言:

“合法也罢,不合法也罢,这都与我不相干,与你们无关系,总之,风子是我的爱!”

当然,风子就是鲁迅。

1927年9月鲁迅与许广平及友人于广州合影

她坚定地和鲁迅同居,和鲁迅逛街,看电影,跟着鲁迅南来北往、四处漂泊,明知道周围有无数狗仔的眼神,明知道鲁迅给不了她妻子的名分,她不管!

这就反倒给了鲁迅信心:

“我先前偶一想到爱,总立刻自己惭愧,因而也不敢爱某一个人,但看清了他们的言行思想的内幕,便使我自信我决不是必须自己贬抑到那么样的人了,

我可以爱!

”

如果许广平是一个旧时代的弱女子,估计鲁迅也看她不上。在爱的境界中,许广平不是一味依附的那一个,她和鲁迅起码在气质上、在性格上势均力敌,相互补完。

而只有这样的两个人,才能升华爱情,对抗生活中的风风雨雨。

1927年10月鲁迅(前排右一)与许广平(前排右二)、周建人、林语堂等合影于上海

同居生活,爱是这样甜

生活上的风雨,其实就是热烈的爱情渐渐熄灭,日常琐碎开始袭上心头,灶头烟火考验着两人的感情是否还能细水长流。

1929年,许广平怀孕,不便坐火车,鲁迅只好一个人北上探望母亲。

坐在曾经的书房前,想起昔日的学生已经变成了自己的爱人,鲁迅写道:

“此刻是二十三日之夜十点半,我独自坐在靠壁的桌前,这旁边,先前是有人屡次坐过的,而她此刻却远在上海。我只好来写信算作谈天了。”

许广平喜欢枇杷,于是在写给许广平的信中,鲁迅精心选了一张印着通红枇杷的花笺;另一张花笺更以并蒂莲为背景图案。

许广平看到信件,知道这两张纸的心意,怀孕的艰辛早已忘掉了大半。鲁迅从北京回来,还特意给她带回了小米、棒子面,这自然也是许广平最爱吃的。

但是,许广平自然也少不了生活的操劳。

萧红曾经写过:

“许先生对自己忽略了,每天上下楼跑着,所穿的衣裳都是旧的,次数洗得太多,纽扣都洗脱了,也磨破了,都是几年前的旧衣裳。

许先生买东西也总是到便宜的店铺去买,再不然,到减价的地方去买,处处俭省,把俭省下来的钱,都印了书和印了画。”

为了家庭如此牺牲,有时候还免不了受鲁迅的脾气。

萧红去他们家做客,许广平替她打扮,用五颜六色的绸条装饰她的头发。萧红很开心,跑到楼上跟鲁迅说:

“先生,我好看吗?”

谁知道鲁迅突然对许广平怒吼:

“不要那样装她!”

登时,房间中的空气凝结了三秒。许广平非常尴尬,她看到鲁迅的眼皮子往下一放,也不知道该说什么好了。

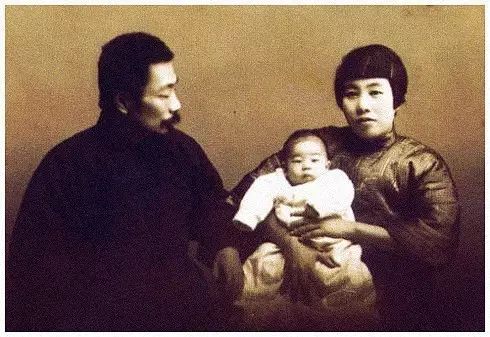

1933年9月13日鲁迅全家合影

然而,许广平自己有怨恨过这样的生活吗?其实在决定与鲁迅厮守终身的那一刻,她就已经预料到自己在鲁迅生活中的地位。

鲁迅脾气不好,许广平说:

“因为你是先生,我多少让你些,如果是年龄相仿的对手,我不会这样的。”

千金难买我愿意。

许广平对鲁迅的照顾,发自肺腑,也不觉得委屈。事实上,在生活上谁照顾谁,都只是婚姻的皮相;婚姻的本质,是两人的共同成全:

鲁迅与许广平同居的十年,是他创作的黄金时期,他写出的文字比他之前二十年写的都要多得多,而文字的整理、抄写、保存,统统由许广平一手包办。

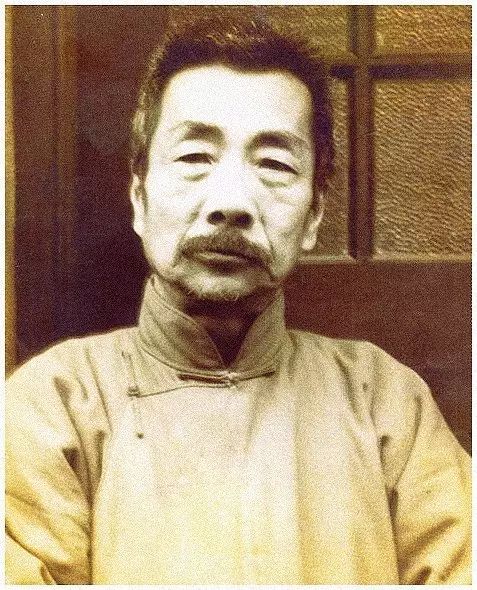

1928年3月鲁迅于上海景云里寓所

许广平学日语,于是鲁迅利用晚上的时间,亲自为她编写了二十七篇课文,帮她打好基础;一个月后,课本换为《尼罗河之草》,过后是日文版的《马克思读本》。

鲁迅亲自教导,许广平学得起劲。

有人说,男人心头的红玫瑰,婚后都会变成一滩蚊子血。但鲁迅不是这样的男人,许广平也绝不是这样的红玫瑰,她即便终将枯萎,也要结出果子来。

美国鲁迅研究专家史沫特莱说:

“他的夫人决不是他卧室里的一件安适的家具,她乃是他的共同工作者。在某些地方还是他的右手。离开她,他的生活便不可想像。”

1934年,他们在一起十周年,鲁迅送来一本画册给许广平,并且附上一首诗:

十年携手共艰危,以沫相濡亦可哀。

聊借画图怡倦眼,此中甘苦两心知。

再恩爱的夫妇都有其柴米油盐的烦恼,激情消退的尴尬,但有哭有笑,有高潮有低落,不正是生活吗?

1931年4月鲁迅全家与好友全家合影于上海

没你的日子,我活成了你最爱的模样

1936年,鲁迅先生不敌肺病侵扰,与世长辞。临走之前,他交待许广平说:

“忘记我,管自己的生活!”

许多人都料想许广平和儿子这对孤儿寡母的生活一定一落千丈。的确,当时物价飞涨、形势险恶,出版社都断付了鲁迅的版税。

很多人都来劝她改嫁:

“他去世时,您还不到四十,为什么不再结婚呢?”

想想都知道,许广平如此独立自强的女性,怎么会甘愿受那种封建道德的束缚,不去追求自己下半生幸福呢?

可是许广平说:

“他的一言一行,已经融合在我的生活里面,犹如病弱的人曾经输过血一样,就是想忘记,事实是存在着……在他死后,我对他生活的各个方面似乎更能了解了。”

曾经沧海难为水,忘记他,等于忘记了一切。

不改嫁,不是拘泥于世俗道德,而是忠实于自己的感情。

鲁迅在照片上题字:海婴与鲁迅,一岁与五十

于是,许广平带着孤子周海婴,在兵荒马乱的抗日年代,丝缕不绝地收集、整理、出版鲁迅的遗稿。当她听说远在北京的鲁迅原配夫人朱安要出售鲁迅藏书的时候,她马上修书劝停,并且说要“尽最大努力照料你”。

后来连朱安都说:

“许小姐待我好,她懂得我的想法,她的确是个好人。”

之后,许广平加入了中国共产党,成为了地下党员。

她甚至因为鲁迅遗孀这样的独特地位,成了上海文化人士的一个连接点。

1935年12月8日许广平与周海婴

因为这样的身份,日军占领上海期间,许广平遭到搜查,除了鲁迅先生的遗稿被带走一部分之外,她自己也被日军关进了“日本宪兵队总部”:日军要她说出抗日文化人的下落,为了达到目的,无所不用其极。

刚开始,还只是各种语言恐吓,到最后,日本人终于放大招:

先扇她几个耳光,然后“全个头面的各部位都轮流被打遍了,耳中轰雷般响,眼前乌黑了一片旋又感觉清澈,像暴风雨前的晦暝交变似的”。

许广平昏死过去,醒来以后,依然沉默。

日本人又开始用皮马靴踢她,一个人打不够,其他人加入虐待的行列,纷纷用皮带、皮鞭抽她。

她差点就忍不住了:

“没有尝过牢狱之苦的人,是不容易理会到某些人为什么会变节,为什么会忍受不住痛苦的试炼。我不敢说我能忍受,因为我是肉体,不是铜筋铁骨。”

最可怕的还在后头。日本人将许广平架上电椅,然后通电:

“滋滋声的电流,从电线走到马蹄形的铁圈上,走到贴肉的手腕上,个个细胞遭到电的炙烧,大小神经遭到电极的震晕,全身发生剧烈的变化,不由自主地痉挛,比晕船还更有说不出的痛苦之感。”

许广平几次晕死过去,脸都被打肿,面目全非,两腿好像折了一样站不起来,发闷头晕,总想呕吐,看得出她外伤内伤,处处都伤。

但许广平就是不讲。她的信念就是:“身体可以死去,灵魂却要健康地活着!”

日本人也彻底没辙了,整整关押了她76天之后,终于放了她。当时上海的进步文化人,没有一个人因为她的口供受牵连的。

当年鲁迅跟许广平说“忘记我,只管走自己的路”,原意肯定是希望许广平能够独立自主地决定自己的人生,寻找安定的生活;

许广平在上海之初,也没打算“以人殉稿”,她只是想尽自己最大的勇气,能保持到什么时候就到什么时候。

但鲁迅对她影响太深入,不知不觉间,她还是活成了鲁迅最希望的样子:傲气,傲骨,一身刚正之气。

这其实就是爱的最高境界:你死了,我活着,但我活出了你的精气神,这就是对你最好的纪念。

许广平整理鲁迅的遗稿,并不为了独占。解放以后,她把鲁迅著作的出版权上交国家出版总署,将全部书稿捐赠给了有关部门。

1968年,有人在江青的指示下,将鲁迅书信手稿盗走,许广平怒了,亲自写信给党中央要求彻查,但毫无结果。

后来,她在给朋友讲述这件事的时候,一时激动,心脏病突发而死。

她留下遗言说不留骨灰。后来周总理知道了这件事,提出可以保留少量骨灰,撒到了上海鲁迅墓前的小松树旁。

两个奋斗终生的灵魂,死时终于化成了连理枝。

在鲁迅生前,许广平保护着鲁迅;在鲁迅死后,许广平保护着鲁迅遗产。但其实,她自己就是鲁迅最大的遗产:

在那个鲁迅“哀其不幸,怒其不争”的年代,她身先士卒践行鲁迅的信仰和理念,争她自己想要争的东西——爱情,家庭,理想。

她不仅仅是作为鲁迅的女人,她本身就是一个值得大写的人,一个值得人们尊称为“先生”的女人。

晚年时的许广平