在美国拥有1.7亿月活跃用户的短视频应用TikTok,近期再次面临禁令危机。1月10日,TikTok与美国司法部就「不卖就禁」的法案在最高法院进行口头辩论,并将1月19日设为最终裁决期限,多数美国媒体对此并不看好,认为TikTok在美的未来或将迎来不利结局。

这一消息迅速引发大量美区用户的不满。美国政府以「出于国家安全」的理由试图切断TikTok在美国市场的运营,这一说法不但未获得广泛认可,反而令许多用户感到不解和愤怒。于是,在面临被禁的风险之际,许多美区用户并未转向使用其他美国本土社交软件,而是顶着「Tiktok难民」的标签,集体涌入另一款来自中国的社交平台——小红书。

据美国媒体16日报道,美国总统拜登将不执行原定于19日生效的TikTok「不卖就禁用」的法律,其命运将交由即将上任的特朗普政府决定。警报或许暂时解除,但这场迁徙的大潮并不会就此中断。

网络时代,数字移民的迁徙并不仅仅是技术层面的选择,它更是一场关于平台生态、文化归属感与功能适配性的综合考量。学者孙立平曾提出「大拆解」这一概念,意指「在全球化时代日益成为整体的世界,重新拆解为多个部分」。若将这一概念应用到此次数字迁徙事件中,可以发现,

TikTok用户对短视频的社交需求被迫拆解后,他们对其他本土社交软件的排斥,实际上来源于美国政府提供的牵强理由,而小红书之所以成为他们的新选择,是因为这一「碎片」与重新组建后的用户需求,实现了精准匹配。

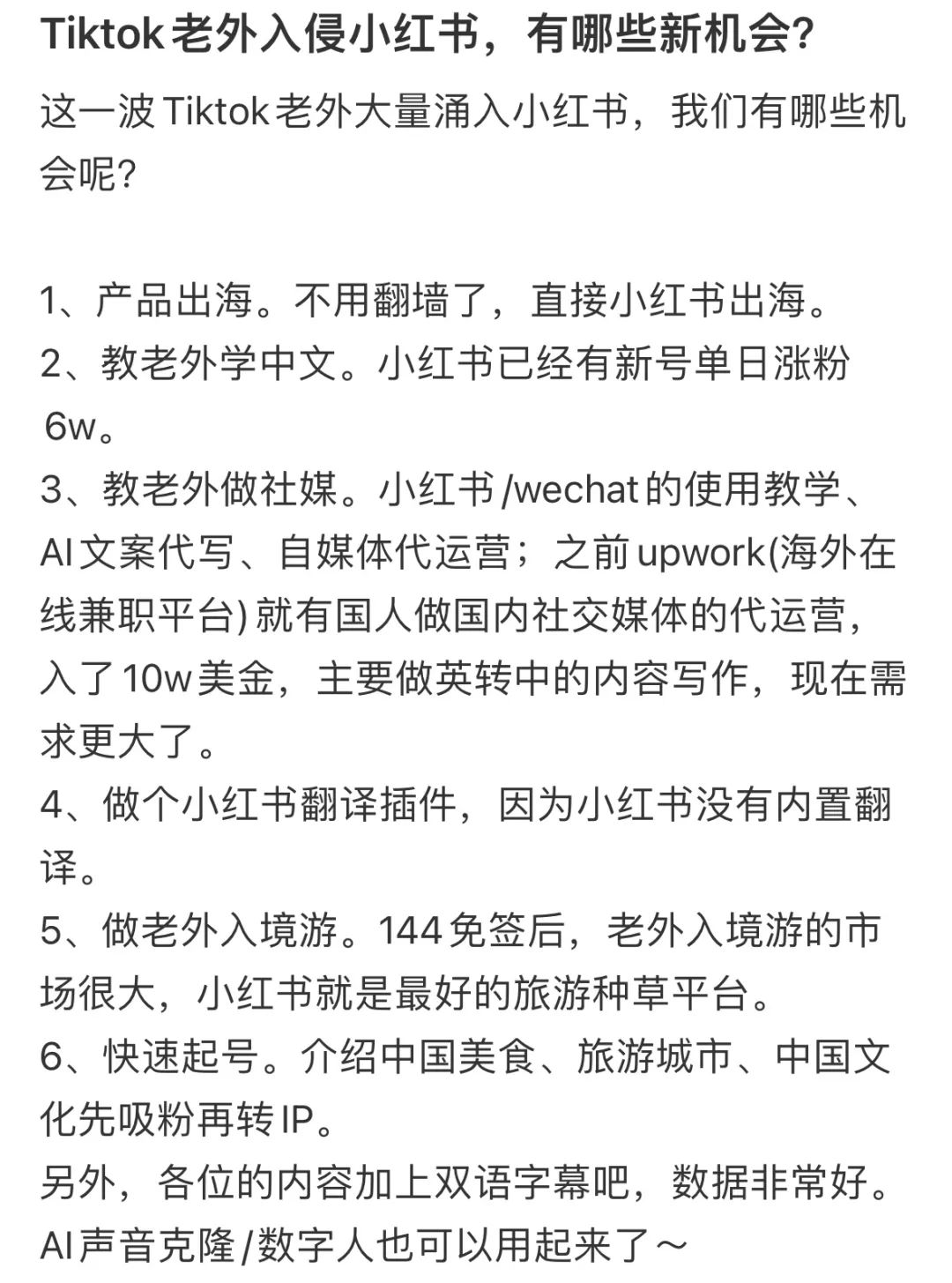

随着海外用户的到来,小红书的社区文化与功能将会迎来哪些深远的变化?这种迁徙是否能成为文化出海的新契机?是否会助力本土品牌迈向国际化舞台?而语言交流带来的不便,又会是双方打破偏见的桥梁,还是成为构建新「墙」的砖瓦?

数字移民怎么接?

近期,不少登陆小红书的网友都惊讶地表示:「睡了一觉给我干哪来了?」,「这还是我认识的小红书吗?」

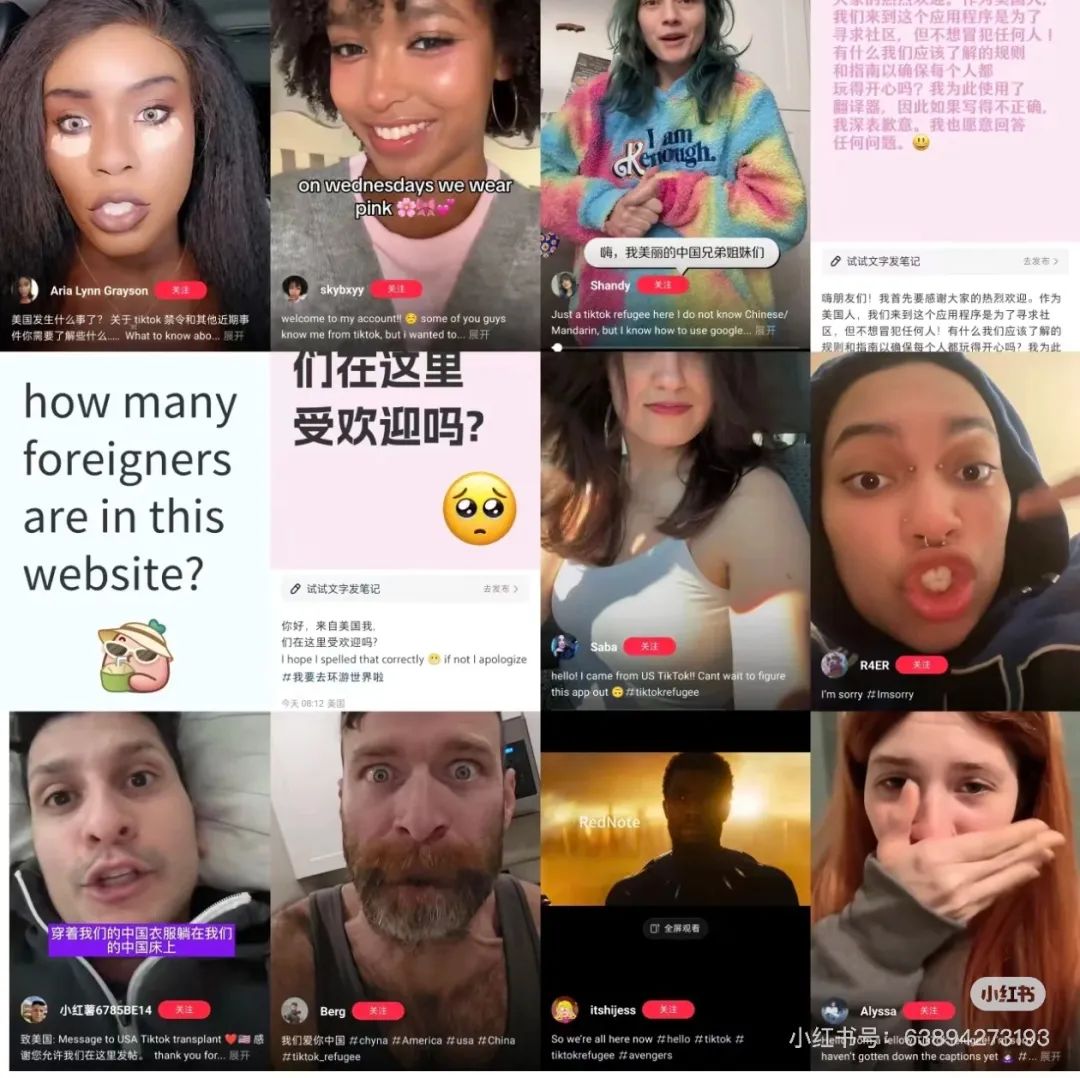

海外地区之所以一夜之间涌入大规模的注册账号,都要源于美国政府的TikTok禁令,原本在TikTok上的内容创作者纷纷带着「TikTok难民」的标签来到小红书,他们用一句「你好」作为开场白,英文搭配中文字幕介绍自己的身份及特色标签,最后还会再附上一句「很想认识中国朋友。」

在开头提到的「大拆解」概念里,小红书在本轮拆解过程中,意外地成为了「重组」部分中的重要环节。TikTok用户仿佛一群抱着怨气,离家出走的叛逆青少年,父母越是反对,他们越挑战权威,越危险的地方,越要亲自去试一试。

于是,当互联网成为数字移民用「脚」投票的新「战场」时,社区网络所带给不同用户的「归属感」体验,就变得尤为重要。

用户从TikTok迁移至小红书,这一举动体现了数字时代中「社交身份」与「文化归属」的重构。传统社交平台上,用户的身份往往与其所在的社交网络、地理位置或文化背景密切相关。

然而,随着全球化和多样社交平台的发展,用户的身份逐渐不再被限制于地域或国家,而是转向了对平台文化、内容偏好和互动方式的认同。

TikTok用户之所以选择小红书,不仅是对美国政府的抗议,更是寻求与自己文化认同和需求相契合的社交空间。

数字网民的迁徙或许可以使得文化变得更加流动与多元,但与此同时,大量海外用户的涌入也对小红书社区原有的生态产生了强烈冲击。

目前,无论是平台还是个人,都还在尝试融合的阶段。

小红书这个过去以中文用户为主的平台,突然迎来了大量英语创作者的涌入,使得许多原本偏向中文的本土用户主页,现在被大量英语帖子所占据,用户的互动方式、语言风格和话题内容也随之发生了转变。在一些讨论热度较高的帖子下,出现了越来越多的英语评论,甚至出现了美区用户主动邀请中国用户参与内容创作和讨论的现象。

这一转变让平台的氛围变得更加国际化,也对平台社区多元化趋势进行了加速。

在这种趋势下,平台内容不再局限于传统的「种草」分享,而是涵盖了跨文化交流、国际视野拓展以及双方文化碰撞等全新层面。内容的变化也不仅限于语言的差异,还包括了各国用户对不同生活方式的相互学习、分享信息差、探讨同一影视剧等,这让小红书的生态逐渐由一个以中国本土用户为中心的生活分享平台,变成了一个面向全球多元文化用户的社交社区。

同时,转变也为小红书的算法分配和社区管理带来了全新的挑战。平台需要在保证本土用户参与度的同时,平衡好国际用户的需求,这不仅考验算法如何在内容推送中实现更加精准的跨文化分配,也考验制度管理如何调整其社交结构与社区氛围。

以往,小红书的算法和内容推荐主要依靠用户的地理位置、搜索内容及兴趣偏好,而随着海外用户的增加,这种基于本土化的算法分配方式显然需要进行优化。

平台可能需要增加对全球用户群体的细致划分,确保不同文化背景的用户能够看到他们感兴趣的内容,同时避免内容过于单一和局限化。

与此同时,平台还需保持其本土特色与全球化的平衡,

确保文化的多样性在算法和推荐机制中得到体现。

这意味着平台需要不断调整内容创作和推荐机制,以适应全球用户的需求和互动方式。只有这样,小红书才能够在维护本土用户基础的同时,还能够更好地服务国际用户。

目前,小红书将如何通过其内容分享与算法推荐机制,迅速接纳并适配新用户,完成数字迁徙后的社区重建,依然是值得关注的未解之谜。但毋庸置疑的是,

如何有效融合全球用户的需求,突破语言和文化的壁垒,最终完成数字迁徙后的社区重建,接住这一波「移民」,将是小红书未来发展的关键所在。

数字移民与逆向驱动出海

随着全球化的加速发展和数字平台的普及,文化传播的方式正悄然发生着深刻变化。相较于电影、电视剧等传统媒介通过单向输出的传播模式,互动式社交正在日益成为文化交流的重要途径。

小红书作为一个融合了社交、购物和内容分享的综合性平台,其独特的互动性质为文化的「出海」提供了全新的方法和路径。在这里,用户不仅是内容的接收者,更是文化传播的参与者和创造者。这样的传播方式,不仅使文化的交流更加生动直接,也让不同文化之间的碰撞与融合产生了新的可能。

许多海外用户通过小红书了解并「种草」中国的传统文化元素,例如茶文化、传统节日、旅游胜地、传统手工艺品等。他们不仅可以观看内容,还可以积极参与其中,分享自己的文化体验,甚至加入到消费的行列中。为了在中文平台获得更好的流量,许多海外用户甚至虚心请教起了中式互联网的梗,分享自己学习中文的心得,或者与中国网友讨论《三体》等文学作品。

这种由用户主动发起的内容创作与分享,可以加深海外用户对中国文化的理解,也能使他们从文化的接受者转变为积极的文化传播者。通过互动,文化的传播不再是单向的,这使得中国文化在全球范围内的认知度和吸引力都得到大幅度提升。

不仅如此,海外用户的增加还为中国品牌的国际化提供了全新的契机。过去,中国品牌的出海往往依赖于传统的广告或营销渠道,而随着海外用户的涌入,品牌可以通过与用户的互动、分享和社交传播扩大其在国际市场的影响力。此外,平台上及时的问答和真实用户分享的经验,也能帮助潜在顾客消除购买疑虑,提高购买决策的转化率。

在「大拆解」概念里,近两年小众文化的兴起过程中,一直以西方主流媒体所传递的文化元素也正在被重新拆解审视。

而小红书无疑可以在这一文化重组的过程中发挥重要作用,成为将中国文化推向国际舞台的关键平台。兴许曾经的文化输出力度薄弱,让许多中国元素在某些地区被忽视,或并未获得广泛认知,但通过此次社交平台的互动式传播,这些文化碎片能够通过全球用户的参与与再创造,用逆向化的出海方式,获得更广泛的接受与认同。

随着

「数字移民」

浪潮的到来,无论是品牌、企业,还是个人,都可以通过这种文化的跨境传播和互动式交流,发掘出新的市场机会与价值。

在这个充满挑战的时代,如何利用平台打破文化壁垒,融入多元文化的交流与碰撞,将是中国品牌及文化出海实现全球化的重要一步。

在不少网民的发帖中,「英文凭什么霸占中国互联网」的质疑也层出不穷。不少直接搬运TikTok作品的海外创作者被要求:「加入中文字幕」、「回复我们请先翻译成中文」,还有原本活跃在中文平台的创作者,却因精心布局的账号被淹没在大量外语中,而表达不公:「为什么外国人随便发什么都能火?」、「现在还要和外国人抢流量了」。