艺术的边界在这个时代,已经被不断拓展。

随着科技蓬勃兴起,艺术家创作的工具,早已从传统的纸笔乐器,不断衍生为各种

科技手段

,科技与艺术正在各个层面产生化学反应。

数字敦煌、虚拟故宫……因为疫情宅家逛展的日子,相信更多人感受到了科技对艺术

潜移默化

的影响。

二者的结合,还有哪些“脑洞大开”的

全新玩法

?

不妨跟着小编往下看!

逼真的“身临其境”

虚拟现实系统能

突破空间、时间

以及其它客观限制,将

真实的环境和虚拟的物体

实时地叠加到同一个画面或空间,让用户感受到在真实世界中无法亲身经历的体验,产生“身临其境”的

逼真性

。

习惯了用画笔在画布上进行二维创作的艺术家,可以放下画笔,带上虚拟头盔,手持VR画图工具,开始激进的创作了,不仅能

360度旋转作画

,甚至能够在自己的

画作中随意走动

,整个房间都是艺术家的画布。

某种程度上突破了时空的限制,艺术家可以在虚拟的3D空间尽情发挥,这简直是传说中的“

神笔马良

”!

艺术家“身临其境”与作品互动,观众也不能落下。

风靡全球的teamLab,借助虚拟现实、声光电等打造的光影,装置产生的

体验超越了人与艺术品之间的界限

。

在现实的

立体空间

中,观众也能在一个盛满万物、没有边界的“

梦幻世界

”,与万物亲密无间:

枝叶轻摆的竹林,漫舞的萤火虫,万千花卉和翩翩起舞的蝴蝶……这一切都近在身旁,有的可能

触碰

之后,还会

产生反应

。

teamLab Borderless “花舞森林”

“花舞森林”的场景,仿佛不小心

跌入了花的森林,耳边是春天的声音

。

teamLab Planets “漂浮于落花世界”

teamLab Borderless “呼应灯森林”

“呼应灯森林”的

互动性会更强烈

,无数闪烁的灯光就漂浮在身旁,它们会

根据观众的行为作出反应

。

显微镜下诞生的“艺术”

一提细菌你就想到疾病、死亡,那你的世界观可能有点狭隘了!

毕竟,还有一群热爱艺术的生物学家:

一边搞科研,一边用细菌作画

,在

理性和感性之间随意切换

,可能更有利于诞生伟大的科技家!

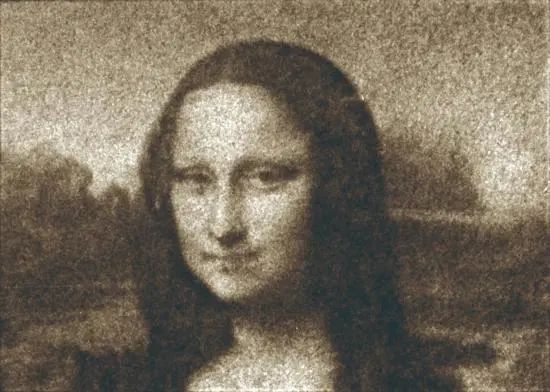

《蒙娜丽莎》作为世界名画,总是被各种骨灰级玩家“玩出花”。

当生物界大佬们也盯上蒙娜丽莎,她的笑容显得更“神秘”了……意大利的一个研究小组,通过对大肠杆菌进行基因改造,使其对光更加敏感,

利用光照控制细菌

,还原了名作《蒙娜丽莎》,当然需要用显微镜进行观看。

细菌“画”出的《蒙娜丽莎》

就像画家了解颜料一样,科学家必须知道自己所用的细菌是什么。

科学家们把这个称为“

琼脂文化

”。

左边葡萄球菌、蕈状芽孢杆菌,右边沙雷氏菌画出的“冬春之战”(The Battle of Winter and Spring)

生物艺术作为一种新的艺术形式,让我们

在更小的世界中,感受到生命的奥秘

,以及艺术的魅力。

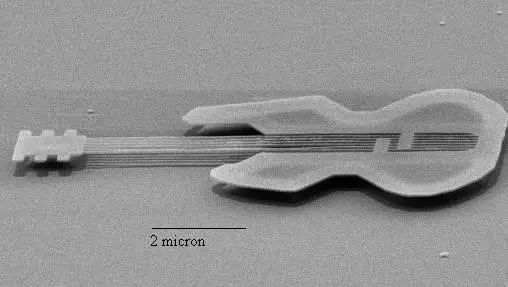

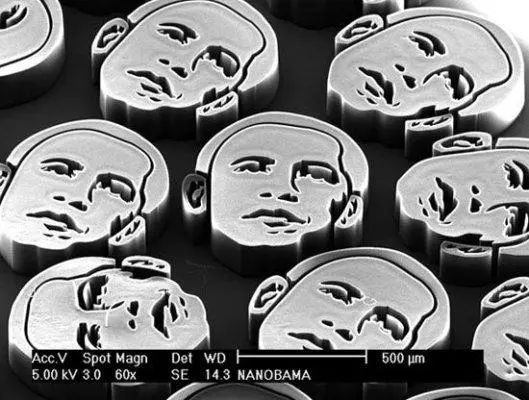

纳米艺术

你以为细菌创作的艺术作品已经够令人“不可思议”了?

事实上,还有很多纳米级的作品。

顾名思义,纳米艺术是

艺术和纳米科学的结合体

,二者已被少数科学家和艺术家所实践,让我们看到

更微妙的世界

。

纳米“吉他”

电子显微镜下的碳纳米管奥巴马画像

人工智能

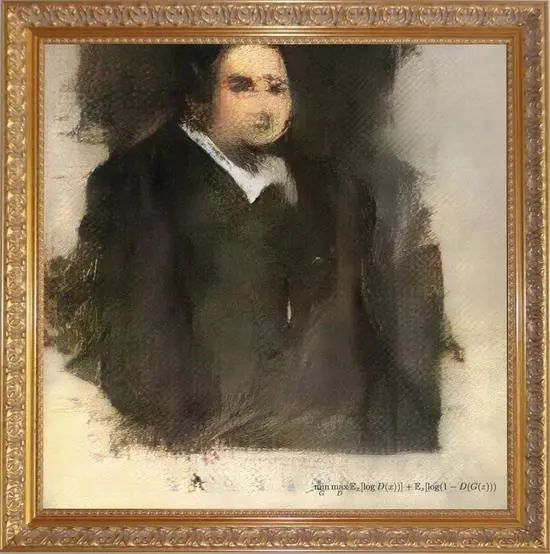

2018年,一幅由人工智能(AI)创作的艺术作品

《埃德蒙· 贝拉米肖像》

在纽约佳士得拍卖行以

43.2万美元

(约合300万元人民币)的高价拍卖成交,引起关于艺术边界的探讨与震动。

《爱德蒙·贝拉米肖像》(Portrait of Edmond Belamy),图片来源:

佳士得

作为当今世界上最重要和关键的

技术变革

之一,人工智能目前在各领域扮演着诸多角色。