我们认为医药批发行业增长的助推器主要包括:

1)产业链上下延伸,包括批零一体化和工商一体化,为批发企业注入优质现金流和承接处方外流的优势;

2)业务结构调整及集中度提升。

目前,器械配送等高毛业务成为了行业新增长点,且集中度提升是行业不变的逻辑,政策压力下中小企业生存空间进一步萎缩,龙头企业在业务结构调整、产业链升级方面无疑更具优势。

批零一体化指利用批发和零售的互补性,向产业链上下游延伸,以提升品牌、服务及盈利能力。在欧美等成熟市场,大型分销企业早已有多布局,如欧洲曾经最大医药的商业企业联合博姿集团(AllianceBoots)早在2012年与美国最大连锁药店沃尔格林公司(Walgreens)达成战略合作,并且沃尔格林在2014年正式完成对联合博姿的合并,更名为沃尔格林联合博姿集团(Walgreens BootsAlliance Inc)。双方致力于在药品采购、品牌管理上产生协同效应。

此外,美国最大医药批发企业McKesson(MCK)在医药零售方面发起了多起合作或并购事项。2014年2月以45亿美元完成收购国际批发和零售企业Celesio,持股比例达到75.60%。彼时,Celesio拥有2175家零售药房和将近4300家参与品牌伙伴关系。到2016年3月,MCK向市场宣布收购Rexall Health的所有资产并在2016年底以约21亿美元完成交易,该标的在加拿大设有大约470 家零售药房。

国内的批零一体化在商务部2011年发布的《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》中被首次明确提出并鼓励,各家批发企业也已有所布局。如国药一致旗下国大药房为全国药品零售龙头,常年占据国内医药零售头把交椅。截至 2019H1 国大药房旗下药房数为 4593 家,较 2018 年底增加 318 家。华润医药截至2019H1旗下拥有842家零售药店,其中DTP药房150家,覆盖76个城市。

我们认为批零一体化对于医药分销企业而言,有利于提升盈利水平并承接一定的处方外流,带动总体营收增长。

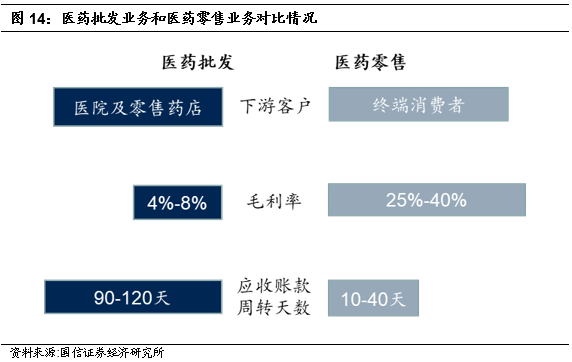

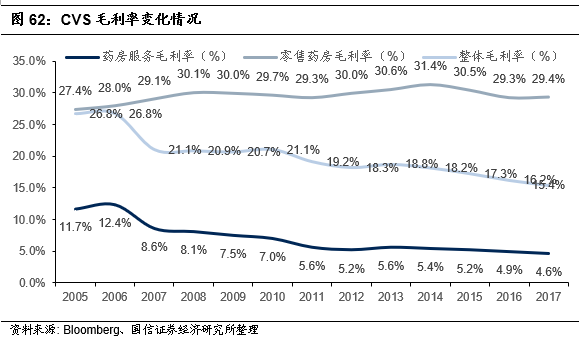

相比于医药批发业务,药店零售业务毛利率普遍较高,普遍在30%左右,显著高于医药批发8%左右的毛利率。且由于药品零售应收账款周转较快,集团内部可以产生财务协同效应,应对医药批发现金流紧张问题。“4+7”带量采购后,中标药品毛利将有所下降,但零售的毛利率仍然会高于批发业务。

另外,在处方药外流背景下,批发企业下属的零售药店将承接一部分处方外流份额,带动营收增长。

关于处方外流的市场空间分析,详见本报告零售部分的处方外流分析部分。

向上游产业链延伸,工商一体化改善盈利能力

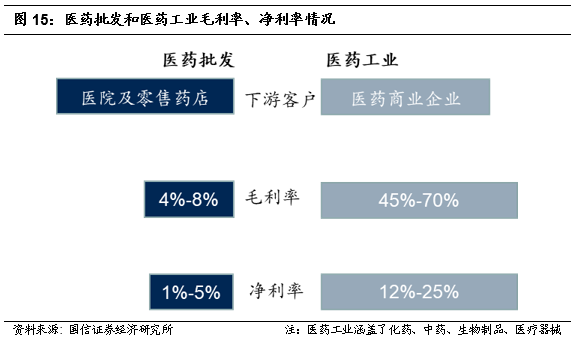

在医药产业,“工商一体化”从字面意思上看是指一家企业同时拥有医药工业和医药商业业务,深层意义则指企业内部的工业和商业板块实现融合发展,使产销更加协调快速,对工业端而言,强化营销资源,减少人工成本和营销费用等;对于商业端而言,实现工业生产有利于提升毛利率和净利率水平,改善盈利能力。

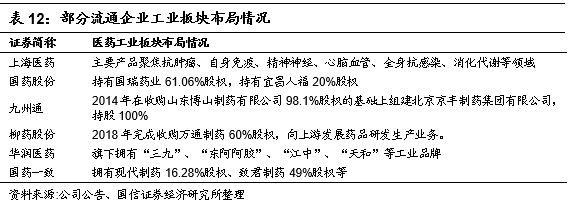

目前不少主流批发企业已在工商一体化方面有多布局。

早在2010年,重组上市的“新上药”就吸收合并了中西药业和上实药业,同时拥有了医药商业和医药工业业务,一举成为综合性医药龙头企业,并在此后开展了不少工业领域并购事项,主要产品聚焦抗肿瘤、自身免疫、精神神经、心脑血管、全身抗感染、消化代谢等领域。华润医药旗下拥有“三九”、“东阿阿胶”、“江中”、“天和”等工业品牌,在2019年上半年完成了对江中药业的要约收购后通过江中集团间接持有江中药业43.03%股权。柳药股份则在2018年完成对万通制药 60%的股权收购,向上游发展药品生产研发业务。

目前不少主流批发企业已在工商一体化方面有多布局。

早在2010年,重组上市的“新上药”就吸收合并了中西药业和上实药业,同时拥有了医药商业和医药工业业务,一举成为综合性医药龙头企业,并在此后开展了不少工业领域并购事项,主要产品聚焦抗肿瘤、自身免疫、精神神经、心脑血管、全身抗感染、消化代谢等领域。华润医药旗下拥有“三九”、“东阿阿胶”、“江中”、“天和”等工业品牌,在2019年上半年完成了对江中药业的要约收购后通过江中集团间接持有江中药业43.03%股权。柳药股份则在2018年完成对万通制药 60%的股权收购,向上游发展药品生产研发业务。

业务结构调整,器械配送等高毛业务成为行业新增长点

业务结构调整,器械配送等高毛业务成为行业新增长点

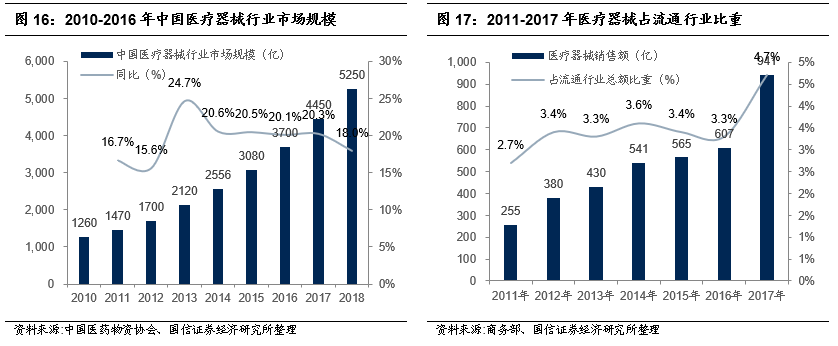

中国医药批发业务的配送品种主要包括药品和医疗器械,其中药品一直占据大头。根据商务部数据,在整个医药流通行业(包括零售),药品类销售额占总销售额的比重维持在70%以上。

不过,相比于医疗器械配送,药品配送毛利率偏低,药品毛利率一般在8%以下,而器械毛利率一般在12%以上,且随着带量采购的实施和扩面,药品配送毛利率有进一步下降的可能。

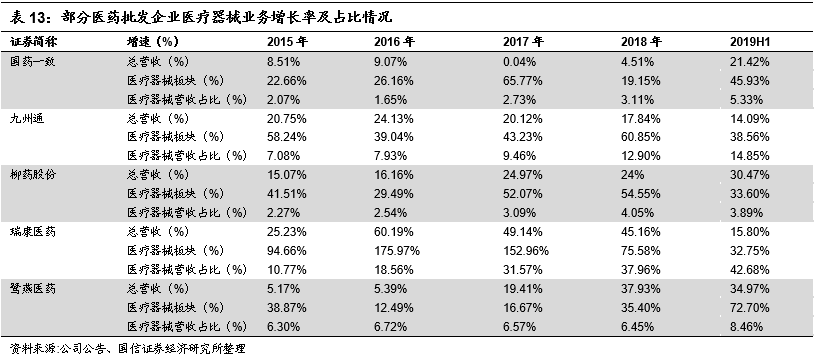

目前,医药器械销售额占流通行业总销售额在不断提升,各家公司也在加快医疗器械板块的布局。从医药批发上市公司财报来看,器械板块呈现出增速快、占比提升的趋势,有望成为新的业绩增长点。如鹭燕医药2019H1营收同比增速为34.97%,医疗器械板块营收同比增速达到72.70%。不过,耗材两票制及降价预期也可能使器械配送板块不达预期。

行业洗牌继续,集中度提升趋势不改

行业洗牌继续,集中度提升趋势不改

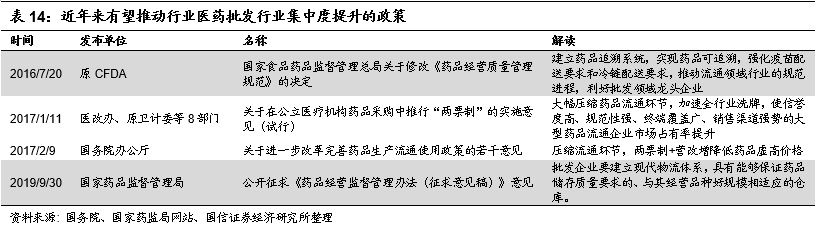

推动医药流通集中度提升一直是政策主线之一。如国家药监局最新发布的公开征求《药品经营监督管理办法(征求意见稿)》意见,对于医药批发企业的物流系统、仓储设备要求日益提升,缺乏渠道优势和资金实力的小型流通企业的日子必然越来越难过。此外,两票制影响已经接近尾声,流通中间环节被压缩后,小型流通企业生存空间被挤压。

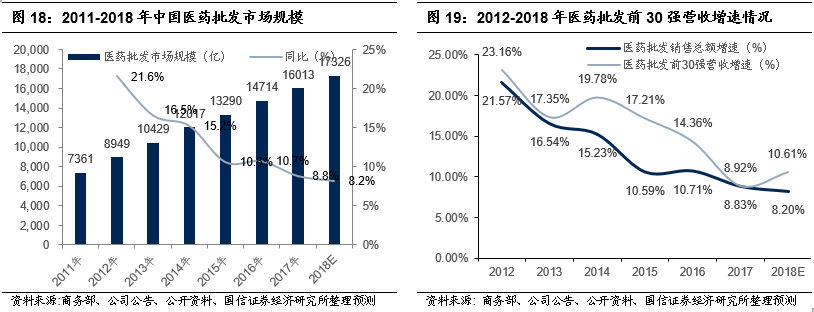

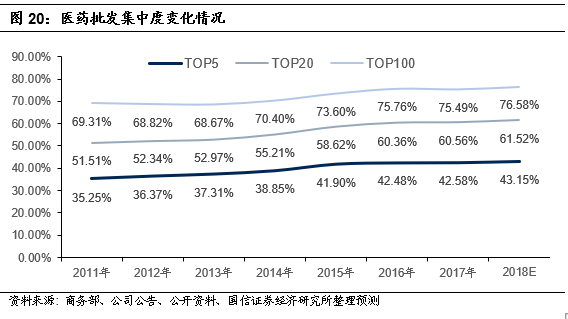

从增速来看,龙头企业营收增速明显高于行业整体增速。近年来,医药批发行业整体增速放缓,增速已经跌破两位数,但前30强全国及区域龙头企业增速始终高于行业整体水平。我们估计2018年医药批发市场规模为1.73万亿元,同比增长8.2%,增速下降0.63pp。其中,前30强全国及区域龙头企业销售增速同比增长10.61%,高于行业2.4pp。行业集中度方面,受两票制影响以及为迎接可能到来的器械、耗材两票制,优势企业在快速淘汰及并购小型企业,我们预计2018年医药批发TOP100企业集中度为76.58%,较2017年提升1.09pp。

从增速来看,龙头企业营收增速明显高于行业整体增速。近年来,医药批发行业整体增速放缓,增速已经跌破两位数,但前30强全国及区域龙头企业增速始终高于行业整体水平。我们估计2018年医药批发市场规模为1.73万亿元,同比增长8.2%,增速下降0.63pp。其中,前30强全国及区域龙头企业销售增速同比增长10.61%,高于行业2.4pp。行业集中度方面,受两票制影响以及为迎接可能到来的器械、耗材两票制,优势企业在快速淘汰及并购小型企业,我们预计2018年医药批发TOP100企业集中度为76.58%,较2017年提升1.09pp。

预测依据:

我们以商务部2017年医药批发百强企业为对象,通过公司公告以及企业官网、官方微信等公开资料统计这100家企业2018年营业收入并进行加总,由此计算出医药批发百强企业2018年营收和增速情况。考虑到受政策影响,医药批发行业整体增速放缓,我们预计2018年医药批发行业总体增速仍然维持个位数水平,为8.2%,较2017年下降0.63pp。由此预测2018年医药批发行业营收增速和集中度情况。

不过,相比美国等成熟市场,中国批发行业集中度仍然有提升空间。

从竞争格局来看,美国三大医药分销三大巨头McKesson(MCK)、AmerisourceBergen(ABC)和Cardinal Health(CAH)分别占有37.8%,29.6%和25.7%的市场份额,合计占据了高达93%的市场份额。

商务部印发的《全国药品流通行业发展规划(2016-2020)》提出的2020年目标:药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上,目前中国医药批发行业集中度距此目标仍有不小差距。预期随着带量采购的扩面,以及可能到来的器械、耗材两票制,大型批发企业将持续淘汰并兼并小型企业,行业集中度有望进一步提高,优质龙头将在此过程中率先受益。

我们认为经营性现金流转正是医药批发板块具有投资机会的核心指标,而集采回款是重要推动因素,拥有品规配送权优势的企业将更具优势。

从已公布集采落地方案的省份来看,实施时间集中于2019年底和2020年初,预计到2020年中期,批发企业现金流有望明显改善。在此基础上,我们推荐国药股份和上海医药。

北京地区医药商业龙头企业,业绩增长稳健。

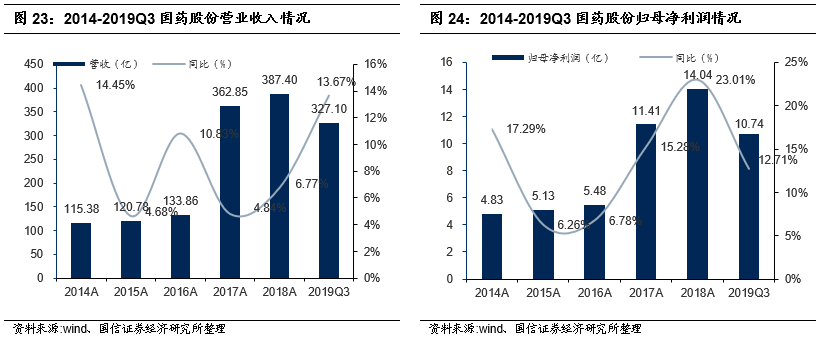

公司于1999年12月21日由中国医药集团总公司作为主发起人发起设立,主营业务为医药分销、医药制造以及医药物流,其中医药分销占总收入90%以上份额。2019Q1-Q3公司实现营收327.10 亿元(+13.67%),归母净利润 10.71亿元(+12.71%),扣非净利润 10.38亿元(+10.39%),营收与利润增速同时超过两位数。

截至2019H1,公司实现北京地区二三级医院的100%覆盖,并覆盖超过 4500 家基层医疗机构,二三级医药销售稳居区域首位,具有强大的北京医疗终端覆盖及服务能力。

全国麻精药配送绝对龙头,坚持高毛业态发展。

公司在2017年6月完成重组后,国控北京、国控康辰、国控华鸿、国控天星加入国药股份,使得国药股份成为国药集团旗下北京地区唯一医药分销平台,和全国麻精特药一级分销平台,始终保持 80% 以上市场份额,在行业中有较好的信誉和声誉。

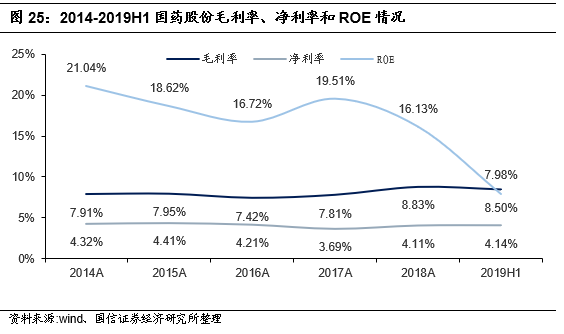

此外,公司不断加强在医疗器械、工业、口腔等高毛利业务领域的布局,如子公司国控天星在报告期内收购了北京慧鑫清源70%股权,拓展在器官移植领域的销售路径。这也成为了推动公司毛利率上升的力量,在“4+7”影响下,公司2019H1毛利率为8.5%(-0.65pp),保持了稳定水平,主要由于麻药、工业、器械等高毛利率领域增长较快。

工业端宜昌人福每年稳定贡献利润。

国药股份旗下拥有国瑞药业(持股61.06%),青海制药(持股47.08%)和宜昌人福(持股20%)等医药工业企业。国瑞药业从事新药、成药制造,在一致性评价方面,注射用阿奇霉素进展较快;深化营销转型,向学销一体化、控销一体化转型;宜昌人福是我国麻醉药品定点研发生产企业,公司在2004年对其收购后持有20%股份,有利于公司的精麻药业务实现工商一体化发展,产生协同效应。此外,宜昌人福业绩稳健,可以说是国药股份每年稳定的利润来源,宜昌人福 2019H1 净利润为4.99亿元(+21.68%),保持良好的增长态势,对国药股份净利润的贡献占比为13.23%。

公司有望受益于北京地区集采回款。

公司作为北京地区医药批发龙头,在“4+7”带量采购中品规配送授权拔得头筹,2019上半年北京地区总计40个品规,公司以35个品规配送授权位居第一。而在“4+7”带量采购中北京规定医疗机构原则上30天内回款给企业,这对于国药股份现金流是一个好信号。

公司有望受益于北京地区集采回款。

公司作为北京地区医药批发龙头,在“4+7”带量采购中品规配送授权拔得头筹,2019上半年北京地区总计40个品规,公司以35个品规配送授权位居第一。而在“4+7”带量采购中北京规定医疗机构原则上30天内回款给企业,这对于国药股份现金流是一个好信号。

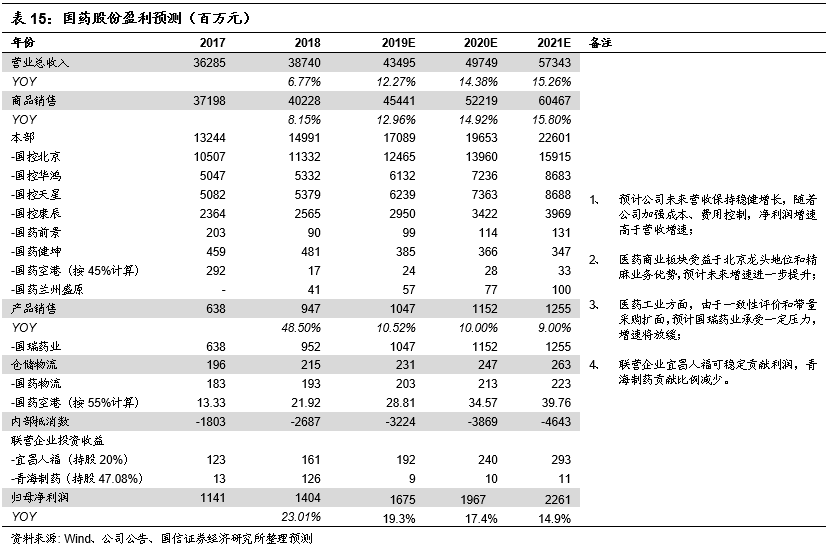

盈利预测,按照国药股份的业务板块进行预测。

国药股份的业务主要包括商品销售、产品销售和仓储物流,分别对应着医药商业、医药工业、仓储物流三大板块,长期股权投资收益主要来自于宜昌人福(持股20%)和青海制药(持股47.08%)。

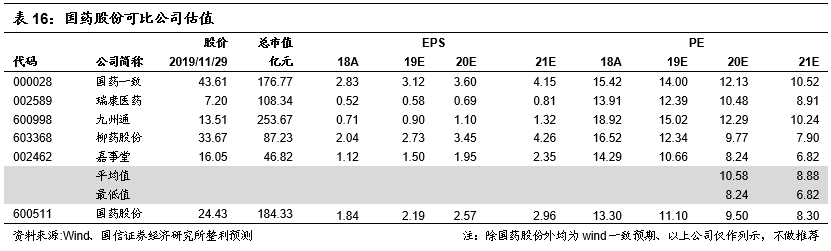

相对估值:

2020年30.84-35.98元。

我们选取与公司业务相近的上市公司国药一致、瑞康医药、南京医药、柳药股份及鹭燕医药作为可比对象。可比公司一致预期下2020年PE平均值为10.6x,最低估值为8.3x。考虑到公司在集采扩面中的配送优势和精麻药领域的独特优势,给予公司2020年12-14倍PE,对应股价30.84-35.98元,相比于目前24.43元的价格具有26%-47%的上涨空间,维持“买入”评级。

投资建议:利润增速维持稳健,维持“买入”评级。

公司作为北京地区医药商业龙头企业,区域优势明显,麻醉药品、一类精神药品批发业务占据绝对优势。我们预测2019-2021归母净利润为16.75/19.67/22.61亿元,分别同比增长19.3%/17.4%/14.9%。当前股价(2019年11月29日)对应PE分别为11.1/9.5/8.3x。我们采取相对估值法得出国药股份2020年合理估值为30.84-35.98元,相比于目前24.43元的价格具有26%-47%的上涨空间,维持“买入”评级。

风险提示:

药品价格下降风险、器械零差率风险、业务拓展不达预期

投资建议:利润增速维持稳健,维持“买入”评级。

公司作为北京地区医药商业龙头企业,区域优势明显,麻醉药品、一类精神药品批发业务占据绝对优势。我们预测2019-2021归母净利润为16.75/19.67/22.61亿元,分别同比增长19.3%/17.4%/14.9%。当前股价(2019年11月29日)对应PE分别为11.1/9.5/8.3x。我们采取相对估值法得出国药股份2020年合理估值为30.84-35.98元,相比于目前24.43元的价格具有26%-47%的上涨空间,维持“买入”评级。

风险提示:

药品价格下降风险、器械零差率风险、业务拓展不达预期

上海医药:工商一体化龙头,DTP药房领先企业

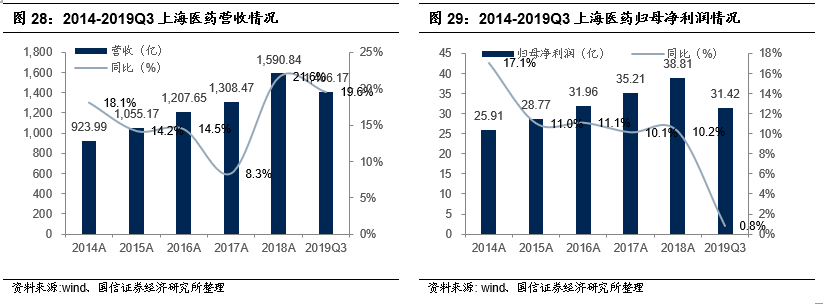

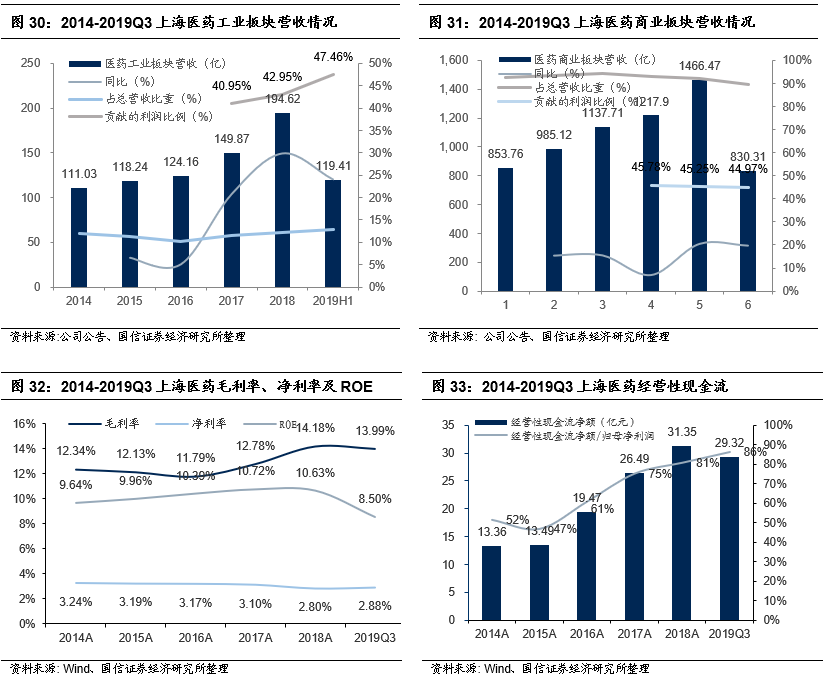

自2010年“新上药”问世,上海医药就被市场冠以了“工商一体化龙头”的称号,形成了包括研发、制造和分销零售在内的的全产业链业务。截至2019Q3,公司实现营收1406.17亿元(+19.57%),归母净利润33.99亿元(+0.80%), 扣非净利润 30.70亿元(+19.62%)。其中工业板块营收176.82亿元(+ 24.05%),贡献利润15.40亿元(+20.56%);分销业务上半年实现销售收入1221.88亿元(+18.56%),零售业务实现销售收入59.08亿元(+15.94%),保持稳健增长态势。

全国工商一体龙头企业,市场规模领先。

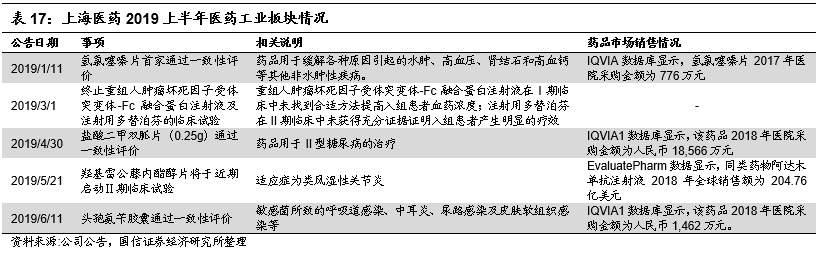

公司医药商业规模居于全国领先地位,根据商务部数据,2011-2017年上海医药批发营收规模始终处于行业前3位。医药零售方面,上海华氏大药房是华东地区拥有药房最多的医药零售公司之一,截至2019年上半年,上海医药拥有分布在全国16个省份、直辖市的2000余家零售药店。此外,医药工业领域已成为公司重点发展的板块,2019H1进一步加大研发投入力度,研发费用投入5.64亿元,同比增长17.84%,头孢氨苄胶囊及二甲双胍片均通过了仿制药一致性评价,并有8个产品9个品规完成 BE 申报至国家药监局,截至2018年底,全年销售收入过亿产品达31个工商一体化的发展有望有利于提升毛利率和净利率水平,改善盈利能力。

全国工商一体龙头企业,市场规模领先。

公司医药商业规模居于全国领先地位,根据商务部数据,2011-2017年上海医药批发营收规模始终处于行业前3位。医药零售方面,上海华氏大药房是华东地区拥有药房最多的医药零售公司之一,截至2019年上半年,上海医药拥有分布在全国16个省份、直辖市的2000余家零售药店。此外,医药工业领域已成为公司重点发展的板块,2019H1进一步加大研发投入力度,研发费用投入5.64亿元,同比增长17.84%,头孢氨苄胶囊及二甲双胍片均通过了仿制药一致性评价,并有8个产品9个品规完成 BE 申报至国家药监局,截至2018年底,全年销售收入过亿产品达31个工商一体化的发展有望有利于提升毛利率和净利率水平,改善盈利能力。

DTP药房领先企业,进口代理业务表现亮眼。

2017年收购康德乐后不久启动了DTP药房业务整合,截至2017年底DTP药房数超过70家,目前DTP主要分布区域在华东、华南等主要用药省份。此外,进口药品代理业务给公司提供了重要的业绩支撑,2019年上半年公司与辉瑞签署配送协议,获得思福妥与多泽润的全国代理权;为爱可泰隆的治疗肺动脉高 压明星药物司来帕格片(优拓比)提供进口分销业务;去年上市的两大 PD-1 产品欧狄沃与可瑞达表现强劲。在国家鼓励医药创新、加速引进境外创新药的背景下,公司的进口代理业务有望继续增长。

2019年股票期权激励计划(草案)获上海国资委批复。

2019年11月11日,公司2019年股票期权激励计划(草案)获上海国资委原则同意,拟向211名高管、中层管理人员及核心骨干授予共计2842万份股票期权,分三个行权期行权,其中首次拟授予总计2568万份,约占公告日总股本的0.904%,授予价格18.41元/A股。该计划有望调动公司核心管理团队和核心业务(技术)骨干的积极性,促进公司业务发展。

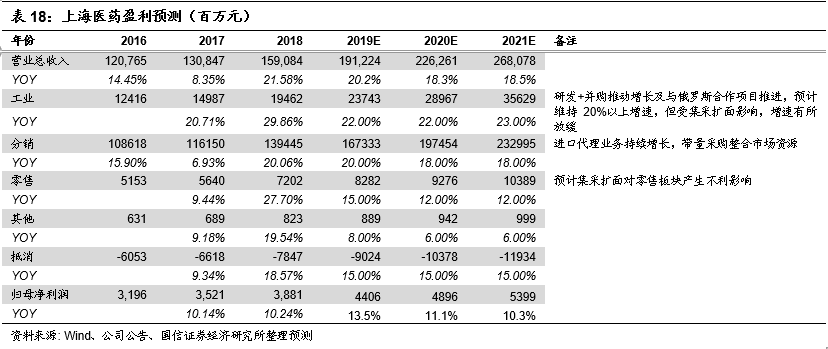

盈利预测,按照上海医药的业务板块进行预测。

上海医药目前的业务主要医药工业、医药分销和医药零售三大板块,预测2019-2021公司分别实现归母净利润44.06/48.96/53.99亿元,同比分别增长13.5%/11.1%/10.3%。

2019年股票期权激励计划(草案)获上海国资委批复。

2019年11月11日,公司2019年股票期权激励计划(草案)获上海国资委原则同意,拟向211名高管、中层管理人员及核心骨干授予共计2842万份股票期权,分三个行权期行权,其中首次拟授予总计2568万份,约占公告日总股本的0.904%,授予价格18.41元/A股。该计划有望调动公司核心管理团队和核心业务(技术)骨干的积极性,促进公司业务发展。

盈利预测,按照上海医药的业务板块进行预测。

上海医药目前的业务主要医药工业、医药分销和医药零售三大板块,预测2019-2021公司分别实现归母净利润44.06/48.96/53.99亿元,同比分别增长13.5%/11.1%/10.3%。

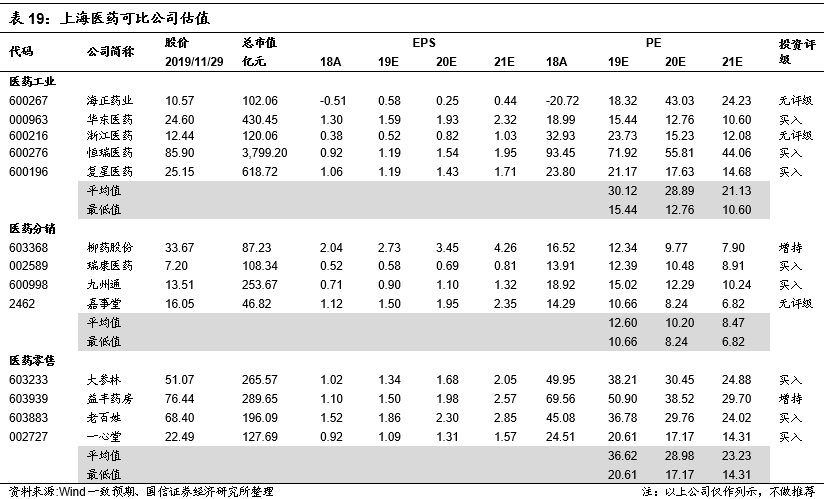

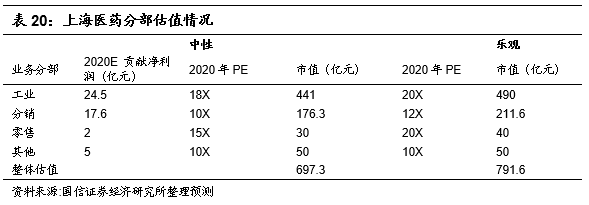

估值:2020年24.54~27.85元。

我们采取分部估值法,根据上海医药三部分业务的特点和利润增速,按照不同估值PE进行估值,再加总。

估值:2020年24.54~27.85元。

我们采取分部估值法,根据上海医药三部分业务的特点和利润增速,按照不同估值PE进行估值,再加总。

-

工业板块盈利能力稳健,2019年前三季度实现净利润15.40亿元,对公司净利润贡献占比已达到45.31%,预计到2020年将超过商业及其他部分,成为公司业绩的主要来源,贡献占比达到50%,即24.48亿元。参考同类公司估值水平,给予工业板块2020年约18-20倍PE,估值约441-490亿元。

-

预计2020年医药商业板块对公司净利润贡献占比为40%(2019前三季度为45%,未来占比下降),即19.6亿元。由于分销营收明显大于零售,预计分销对医药商业板块的净利润贡献占比为90%,达17.63亿元。参考同类公司估值,给予分销业务2020年10~12倍PE,估值约176.3~211.56亿元。

-

按照上述分销业务分析逻辑,预计2020年零售业务净利润为2亿元,给予15~20倍PE,估值约30~40亿元。

-

此外,公司还有部分利润来自于联合营公司投资收益,预计2020年贡献净利润5亿元,主要包括上海罗氏制药有限公司(间接持股30%)、 中美上海施贵宝制药有限公司(直接持股30%)、 上海和黄药业有限公司(间接持股 50%),这部分保守给予10倍PE,估值约50亿元。

综上,上海医药 2020年合理市值为697.3~791.6亿元,对应股价24.54~27.85元,相比于目前17.79元的价格具有38%~57%的空间,维持“买入”评级。

投资建议:

工商一体龙头企业,维持“买入”评级。

考虑到集采扩面对于公司工业板块和零售板块的影响,我们略微下调公司2020/2021年的盈利预测。预测公司2019~2021年实现归母净利润为 44.06/48.96/53.99亿元(原预测2020-2021年为49.08/54.77),同比增长13.5%/11.1%/10.3%,当前股价(2019年11月29日)对应 PE 分别为 11.4/10.4/9.6x。我们采用分部估值法得出上海医药2020年合理市值为697.3-791.6亿元,对应股价24.54~27.85元,相比于目前17.79元的价格具有38%~57%的空间,维持“买入”评级。

风险提示:

行业政策变动;

工商一体化不达预期;

一致性评价不达预期;

分部估值时可能未考虑市场整体估值偏高的风险。

行业特征:低频高毛

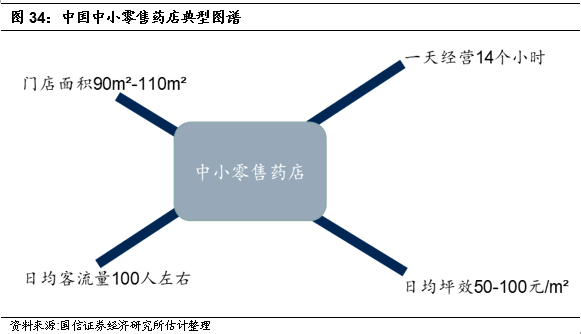

中国零售药店形式多样,与一般零售百货行业相比,呈现出消费频次低、产品毛利率高的特征。

我国零售药店以中小门店为主,根据不同的统计口径和公开资料,我们大致可以描绘出当前一个典型中小零售药店的图谱:门店面积90m²~110m²,一天经营14个小时,日均客流量100人左右,日均平效(日均营业收入/门店经营面积)在50~100元/平方米。根据经营方式、医保资质、地点功能等不同的分类标准,可分为多种经营形态。

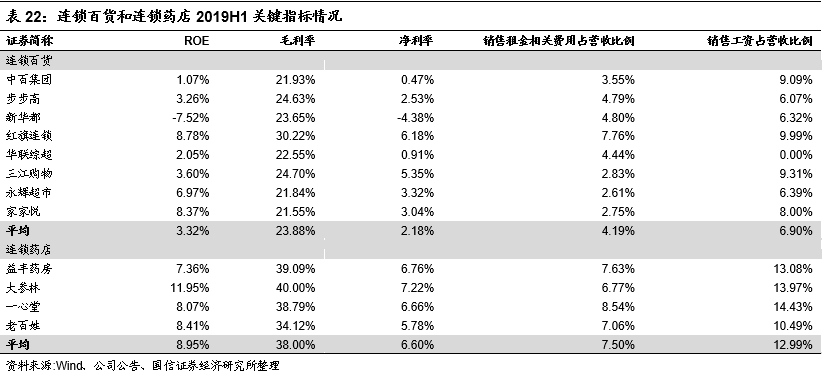

与一般零售百货相比,零售药店消费频次较低、毛利率较高。

从便利店到大型购物超市,日均客流量从几百人到几千人不等,远高于零售药店客100人左右的流量。而在毛利率方面,零售药店毛利率高可达到40%,低也可维持25%左右的毛利率,高于便利店、超市等零售业态的毛利率。如下图连锁商超2019H1的平均毛利率为23.88%,而同期A股四大上市药店的平均毛利率达到38%。

集采降价效果可能外溢,长期来看影响药店毛利率

2019年9月24日,联盟地区药品集中采购进行报价,维持了首轮“4+7”集采的25个品种,采购区域扩大到25省区。中标价方面,较首轮“4+7”集采中标价平均降幅25%,最高降幅78%,预计未来采购品种和区域会进一步扩大。一时间,市场普遍认为,集采降价如同一把达摩克利斯之剑悬在了零售药店的头顶。对此,我们认为集采降价对于零售药店的影响要分短期和长期来看。

短期增长稳健,受益于集中度提升。

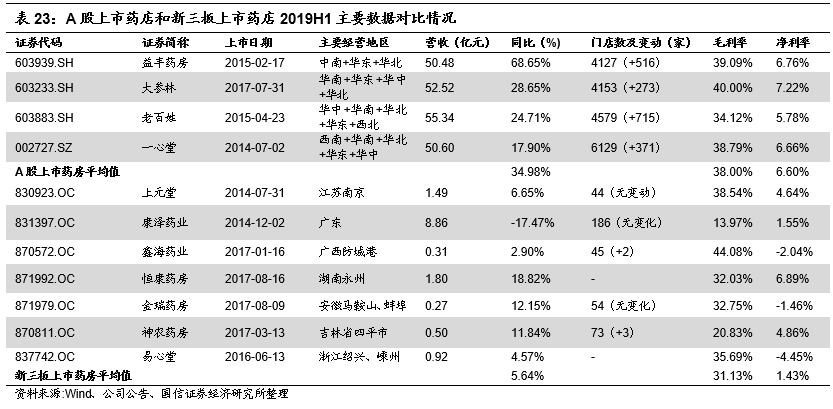

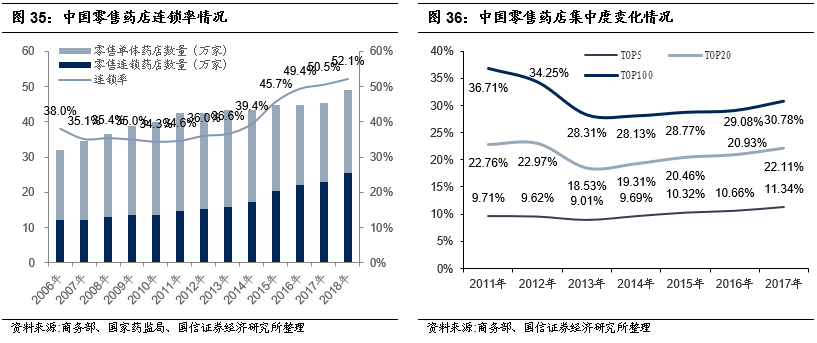

截至2018年11月底,中国零售药店总数达到48.9万家(+7.78%),其中零售连锁药店数量为25.5万家,较2017年增加2.58万家,连锁率达到52.15%(+1.63pp),未来有望进一步提升。因为我们统计A股四大药店和新三板挂牌零售药店财务数据发现,四大药店的平均营收增速达到35%,远高于新三板药店的5.64%,平均净利率水平为6.66%,也高于新三板药店的1.43%。

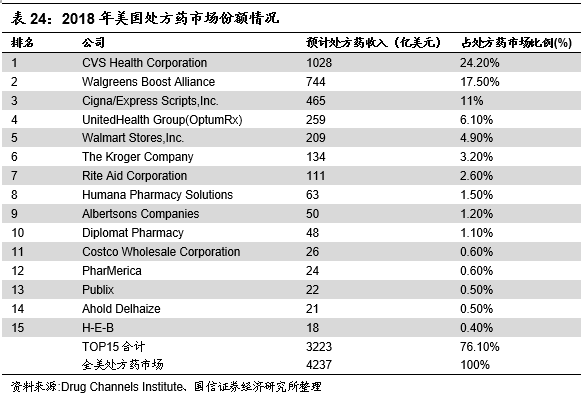

与美国和日本等医药零售发达市场相比,中国医药零售集中度仍有提升空间。比如2018年美国处方药市场份额预计为4237亿美元,Top15医药零售公司的市场份额达到76.1%,其中零售药店三巨头CVS、Walgreens和Rite Aid合计占据44.3%的处方药市场份额。

未来,药店区域分布不均衡和政策趋严将是推动中国零售药店集中度提升的重要因素。

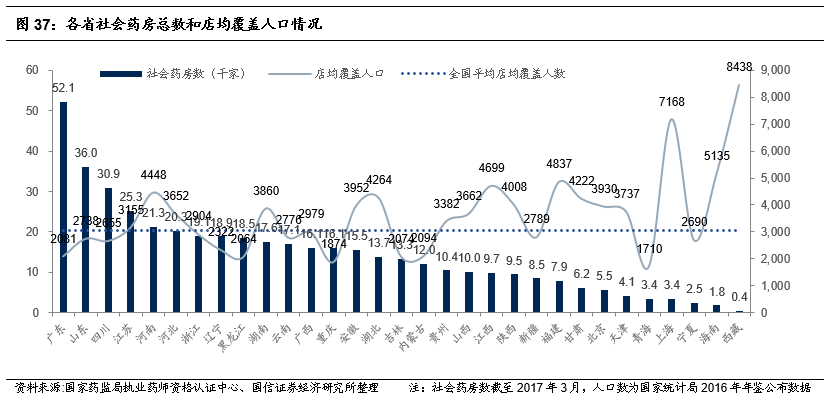

从店均覆盖人数指标看,中国零售药店区域发展不均衡特征明显。重庆、黑龙江、广东、辽宁等省份店均覆盖人数低于全国平均水平(3066.6人),药店数量相对饱和;而西藏、海南、上海、福建等地店均服务人数较高,仍然较大新开店空间。

未来,药店区域分布不均衡和政策趋严将是推动中国零售药店集中度提升的重要因素。

从店均覆盖人数指标看,中国零售药店区域发展不均衡特征明显。重庆、黑龙江、广东、辽宁等省份店均覆盖人数低于全国平均水平(3066.6人),药店数量相对饱和;而西藏、海南、上海、福建等地店均服务人数较高,仍然较大新开店空间。

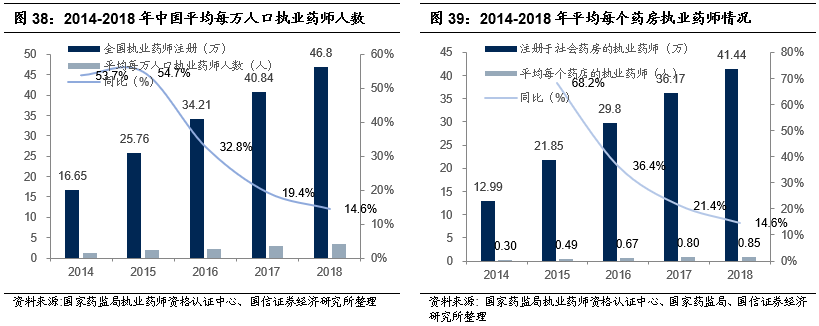

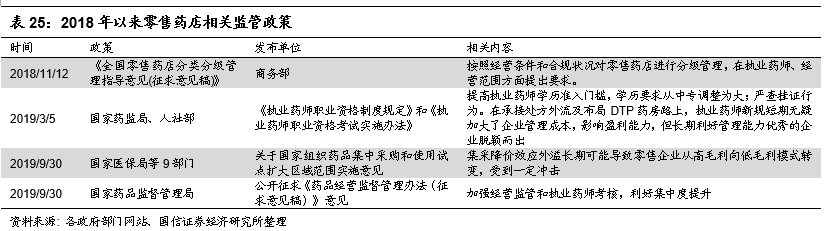

政策监管方面,执业药师新规的出台,使得执业药师短缺和不规范问题更加凸显

,截至2018年底,全国执业药师注册人数为46.37万人,平均每万人口执业药师人数为3.3人,距离2020年每万人口执业药师数超过4人的要求仍有一定差距。其中41.44万人注册于社会药房,而彼时中国零售药店门店总数为48.9万,意味着平均每个药店的执业药师仅为0.85人。这短期会降低并购整合的速度,但是也加快了中小零售药店的淘汰,因为大型连锁零售药店在远程审方和执业药师工资提升方面都更具优势。

长期来看,集采扩面可能冲击零售药店低频高毛的商业模式。

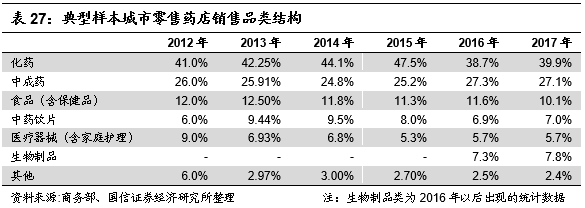

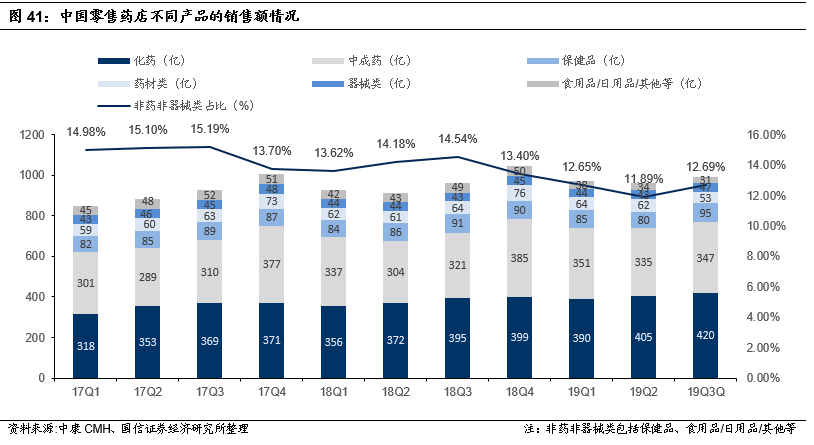

在产品结构上,中国零售药店以药品为主,占比达到70%~80%,其中化药、中成药、中药饮片大致占比为40%、25%、10%,这也使得药店毛利率容易受到药品降价影响,消费者购药频率本身又是难以改变的。

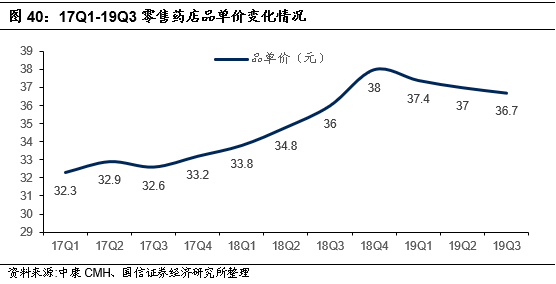

目前,药店品单价已经出现下滑趋势。根据中康CMH的监测数据,药店品单价已连续三个季度下滑,2019Q3零售药店平均品单价同比仅增长2%,环比则下降了0.81%。

为抵御药品降价影响,提升“药妆”和食品(含保健品)等高毛产品占比被普遍认为是较为直接的途径,但我们认为这条路在国内难以走通,

根本原因在于政策监管使得混业经营难以实行,体现在以下两方面:

-

为日本和欧洲药店贡献利润的药妆概念在国内并不存在。2019年1月10日,国家药监局发布化妆品监督管理常见问题解答,明确现行法规层面不存在“药妆品”概念,宣传“药妆”“医学护肤品”等“药妆品”概念均属违法行为。且不同于日本、欧洲等地,中国相关功效性护肤产品的消费渠道主要集中于电商渠道或者线下商超、化妆品店等。

-

食品、保健品、日用品等高毛类产品不会成为药店销售的主流。原因在于在医保控费的大背景下,混业经营问题必然受到更严的监管。此外,预计未来职工医保个人账户逐渐或淡出历史舞台,向门诊统筹方向转移将对医保卡刷非药品的行为造成打击。事实上,目前非药品、非器械类产品占零售药店销售额的比重已经呈现波动下降趋势,从2017Q1的14.98%下降至了2019Q3的12.69%。

突围路径:

强化服务属性,从零售商向综合健康服务提供商转型

行业特征:低频高毛

零售的本质是“商品+服务”,在医药零售领域尤其明显。

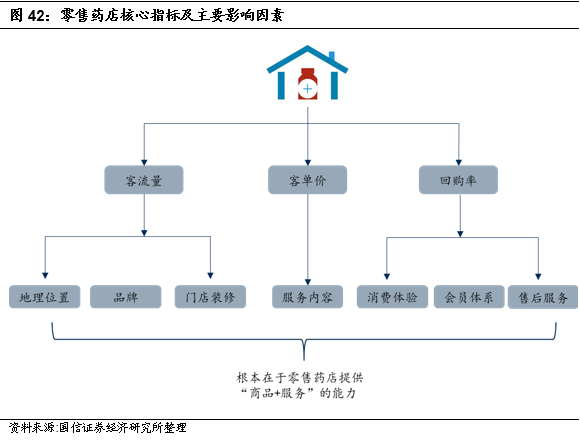

分析零售药店离不开三个核心指标:客流量、客单价和回购率,而这三个指标在药品降价的的大背景下,共同指向了服务的概念。

即药店不仅为患者提供购药这一基本服务,还要提供用药指导、用药服务等专业内容,更加注重消费者的购药体验。如尼尔森研究认为的那样,在当前的中国零售市场,越来越多的品牌商开始强调以“消费者”为核心,了解消费者的心理并投其所好。

根据kano模型,顾客需求被划分为必备型、期望型、兴奋型、无关型和逆向型五大类,其中前三类是利好顾客满意度提升的。具体到零售药店环节,我们认为必备型即消费者的基本购药需求;期望型指消费者购药过程中希望了解药物功效、如何服用的需求,如果药店无法提供该项服务,则会导致顾客满意度下降;兴奋型指零售药店提供的“轻问诊”、疾病跟踪、康复关怀等服务项目。

我们认为,这三项需求有助于在毛利下降、客流无明显提升的压力下,提高客单价、回购率和顾客黏性,构建渠道壁垒。

强化服务属性:迎接千亿处方外流市场的必然要求

我们认为,零售药店从零售商向综合健康服务提供商转型,不仅是提升盈利能力的需要,更是承接处方外流的必然要求。因为处方外流对于承接方的真正作用在于提升客流量,带动相对高毛产品和服务的销售,并依靠优质的服务能力提升客户黏性,而不仅仅是营收规模的增长。这就需要承接方有匹配的服务能力,提供处方审核、疾病咨询、预防、诊疗和跟踪管理多项服务,这也是我们分析处方外流影响的核心逻辑。

下面我们将从外流现状、外流空间、外流受益

方对处方外流市场进行分析。

虽然2019年1月出台的《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》,取消了药占比这一单一指标,但医保控费、限制医院药品加成的大背景并没有变化,处方外流的趋势不会改变。

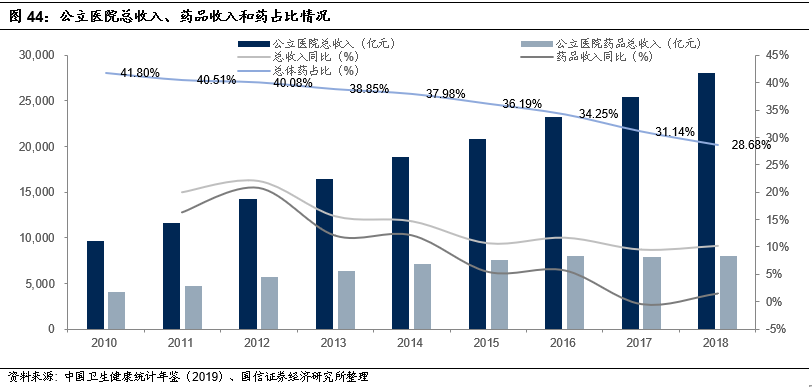

从药品收入增速来看,受“医药分家”等政策影响,公立医院药品收入增速呈现逐年递减趋势。《2019中国卫生健康统计年鉴》的数据显示,公立医院药品总收入从2010年的4054亿元增加至2018年的8045亿元,但同比增速下降明显,从2011年的16%下降至2018年的1.44%。从药占比来看,公立医院药占比从2010年的41.80%降低至2018年的28.68%,下降了13.1个百分点,已低于国家此前要求的30%。

此外,政策也在逐步推进处方药外流。

据第一财经消息,就在2019年全国医药经济信息发布会上,国家药监局表示正在研究制定《药品网络销售监管办法》。该办法虽然对于开放网售处方药有相应的限制,如药品零售企业通过网络销售处方药的,应当具备处方药销售信息与医疗机构电子处方信息互联互通、实时共享的条件,确保处方来源真实、可靠,并进行处方调剂审核等,但我们也可以看出政策上政策一步一步推动处方外流。

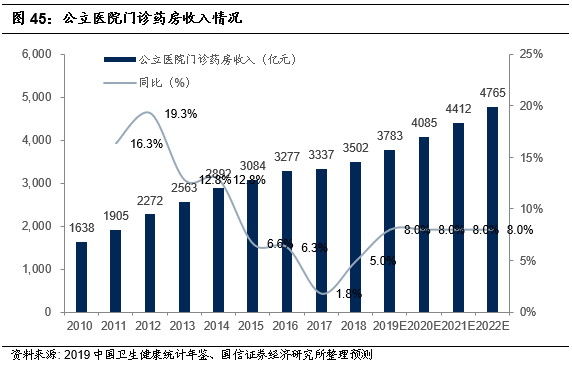

公立医院的药品总收入主要包括门诊用药和住院用药两部分,对于处方外流而言,我们认为外流出去的份额将主要是门诊用药里的口服剂型,这也是门诊药房中占处方总品种数最大的剂型。为了测算处方外流空间,我们根据学术文献资料并按剂型对门诊药品的品种结构和收入结构进行了大致拆分,估计注射剂品种数占总处方数的比例在10%~22%之间(比例随着医院等级的下降而增加),销售金额占比15%~30%之间。考虑到中药饮片外流动力有限,公立医院门诊药品总收入中70%~80%的份额是可以外流到市场的。

根据《2019中国卫生健康统计年鉴》数据,2015年新医改以来公立医院门诊药品收入平均同比增速为4.9%。我们预计随着2019年药占比单一考核指标取消、医疗消费需求增加等因素,未来收入增速会略有回升,按照8%的平均同比增速计算,

到2022年门诊药品收入将达到4765亿元,也就是说有3336亿元~3812亿元的处方份额是可以流向零售药店和第三方终端的。

当然,短期内门诊口服剂的处方不可能全部流向院外市场,但假设如果每年仅有5%的处方流出,给市场带来的增量也有近200亿元/年,随着市场规模扩大外流规模也会进一步扩大。

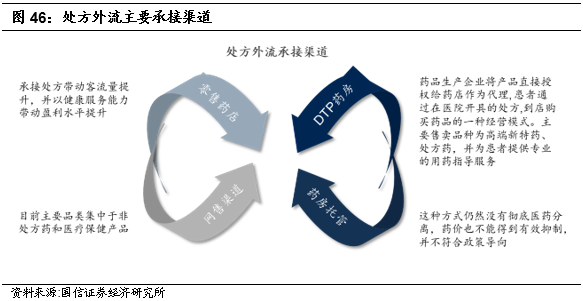

目前,中国承接处方外流的渠道主要包括零售药店、DTP药房、药房托管和网售电商。其中药房托管仍然没有彻底实现医药分离,药价也不能得到有效抑制,并不符合政策导向。网售处方药方面,国家药监局表示正在研究制定《药品网络销售监管办法》,该方法对于网售处方药持有条件开放态度,但考虑到网售处方药仍然存处方药电子信息互联互通、处方审核、用药安全等监管难题,短期内不会成为承接处方外流的主要渠道。因此,我们将主要分析DTP药房和零售药店在承接处方外流中谁更受益。

DTP(Direct to Patient)模式,即制药企业将产品直接授权给药房做经销代理,省却代理商,患者在拿到医院处方后就可以在药房买到药物并获得专业的用药指导,主要销售抗肿瘤、丙肝、自身免疫系统疾病方面的新特药。

我们认为由于这些药有可能是最先外流的品种,因此处方外流可以使得DTP药房营收规模快速扩大,但是对于利润端贡献不会太大。

主要原因是在药品降价的背景下,新特药毛利率将进一步降低;此外,DTP药房的业务发展还容易受到综合零售药店的竞争,后者往往药品种类更加丰富多元,服务能力也在不断增强。

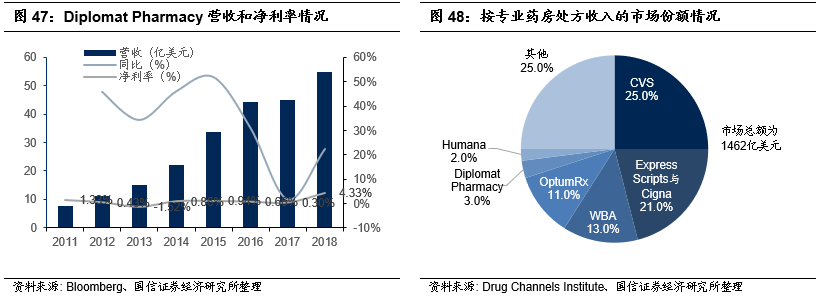

以美国DTP药房领先企业Diplomat Pharmacy,Inc.为例,该公司在1975年成立时定位于传统零售药店,在本世纪初转型为DTP药房,并于2014年在纽交所上市。从其财报数据可以看到,公司营收增长强劲,2011-2018年营收复合增速达到32.4%,但是其净利率水平较低,2011-2018年平均净利率水平仅为0.9%。市场份额方面,根据Drug Channels Institute数据,按照专业药房处方收入来看,大型零售连锁药店CVS和WBA反而占据大头,Diplomat Pharmacy的市占率仅为3%。

预计零售连锁药店最终受益于处方外流。

我们认为,零售连锁药店承接处方外流具有几大优势,包括门店布局广泛;贴近消费者,是解决用药问题的最后一公里;品类结构多元;医保支付便捷等。实际上,正如我们前面所提到的,处方外流对于承接方的真正作用在于带动相对高毛产品和服务的销售,并依靠优质的服务能力留住客户。预计随着零售连锁药店向健康服务商转型的进一步深化,其将成为处方外流的最大受益方。

他山之石:美国零售药店

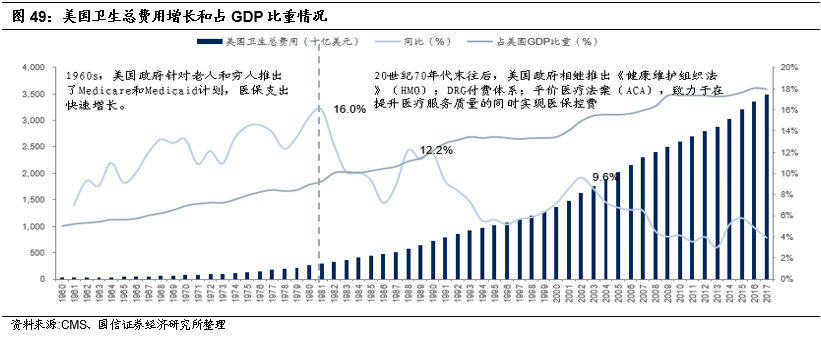

中国零售药店正在或即将经历的消费转型机遇、控费降价压力、美国零售药店在上世纪末已经经历过了,某种程度上给中国连锁药店提供了参考。根据美国医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)数据,美国卫生总费用同比增速在1980年左右达到16%的高峰值后开始放缓,随着《健康维护组织法》(HMO)、DRG付费体系、平价医疗法案(ACA)的相继推出,2000年以来总费用同比增速一直在个位数。

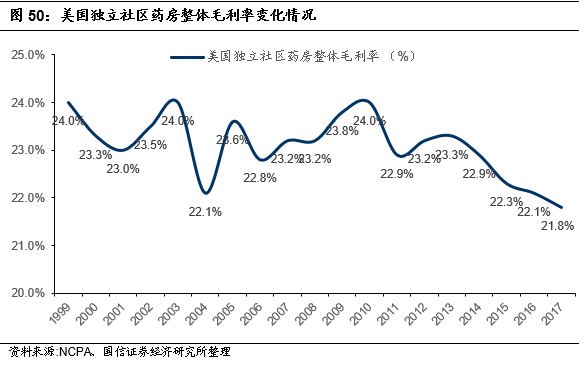

在医保控费大背景下,邮购药店的快速发展以及药事福利管理(PBM)企业议价的压力,使得美国零售药店的传统处方药业务同样面临过毛利下降的压力。以美国独立社区药房为例,美国全国社区药剂师协会(NCPA)数据显示,20世纪90年代以前美国独立社区药房高于30%,但此后下跌至24%左右。

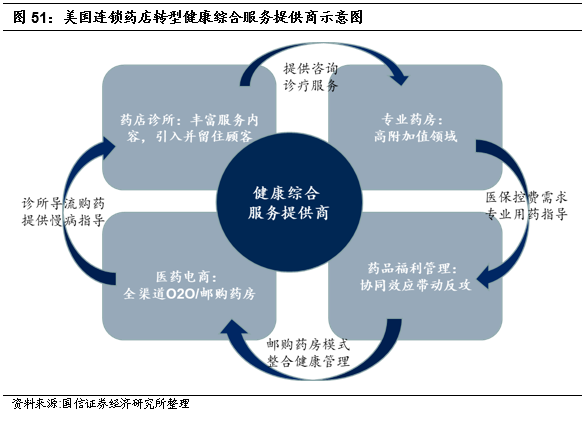

彼时,连锁药店开始逐步向健康综合服务提供商转型,致力于成为集零售、咨询、诊疗、康复为一体的服务型健康场所,才保持了毛利率总体稳健。

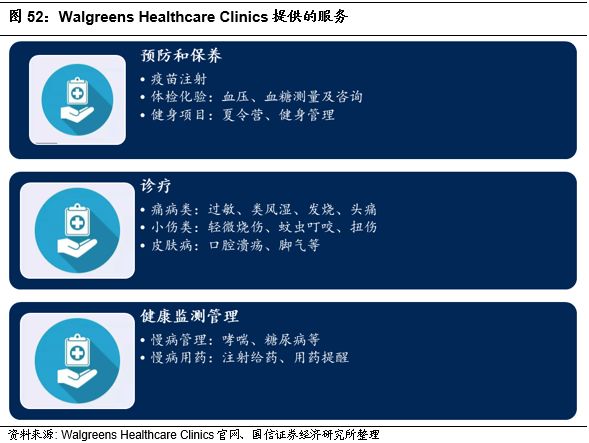

具体来看,药店诊所是零售药店服务的自然延伸。

美国零售诊所(retail clinics)是指开设在药店和零售商店的店内诊所,从2000年兴起后快速发展,成为美国医疗体系中的新兴业态,。根据埃森哲调查数据,美国零售诊所数量增加迅速,从2006年的351家增加至了2014年的1914家。

具体来看,药店诊所是零售药店服务的自然延伸。

美国零售诊所(retail clinics)是指开设在药店和零售商店的店内诊所,从2000年兴起后快速发展,成为美国医疗体系中的新兴业态,。根据埃森哲调查数据,美国零售诊所数量增加迅速,从2006年的351家增加至了2014年的1914家。

-

零售诊所可提供疾病咨询、预防、诊疗和跟踪管理多项服务,与医院急诊和社区诊所相比,主要优势是营业时段长且方便(早8点到晚8点,一周七天均营业,周末服务时间稍短);在保证服务质量的基础上价格低廉(比社区诊所低 30%,比医院急诊80%);专业服务人员一般是执业护理师和执业药师(可处理大部分常见病症)。

-

对于药店发展而言,一方面药店通过提供看诊、治疗、购药等一站式服务以提升消费者忠诚度,另一方面零售诊所的相对高附加值也提升药店的利润水平。根据美国医疗保险服务机构Blue Cross Blue Shield (BCBS)的调查数据,选择到零售诊所就诊的商保会员越来越多,从2011年的12/1000人增值至2015年的24/1000人。

专业药房(Specialty Pharmacy)则是可以提供专业药物的分销零售及其相应的增值服务机构。

由于具有极高的客单价、需长期服用和专业治疗指导、需严格运输储存和操作等特性,专业药物的销售具有较高的服务附加值和专业壁垒,这也是连锁药店涉足专业药房的机会和动力所在。此外,在药店服务化的大趋势下,PBM 产生的客户黏性和附带的天然服务接口,已成为药店服务延伸的重要平台。

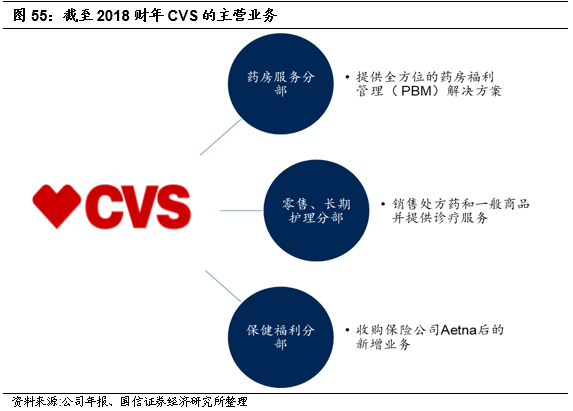

个例方面,CVS具有较强的代表性。

该公司早在1994年便成立子公司Pharmacare,提供药品福利管理服务,在2000年左右开启了专科药房业务,2007年,并购了全美最大的PBM公司之一Caremark并改名为CVS Caremark;2015年完成了对Omnicare的收购,后者主要业务包括向慢性护理机构分发药品、提供药房咨询和其他辅助服务;2018年11月完成对美国保险公司Aetna的收购,旨在使其零售药店加速转型为配有健康诊所的服务场所。截至2018年底,CVS主营业务包括零售药店与诊疗、药房服务及保健福利,拥有9900 多个零售店,约1100个步入式医疗诊所和专门的高级药房护理业务。

实际上,同全美其他药店一样,在医保控费和网络购药发展的背景下,CVS旗下的零售药店同样面临着毛利下降的压力,但是从单纯零售商向健康综合服务商的转型为CVS的发展注入了有效动力。

实际上,同全美其他药店一样,在医保控费和网络购药发展的背景下,CVS旗下的零售药店同样面临着毛利下降的压力,但是从单纯零售商向健康综合服务商的转型为CVS的发展注入了有效动力。

-

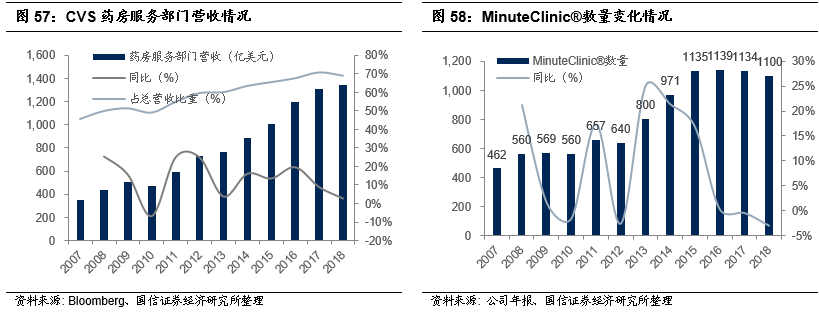

从总体营收来看,从2000年到2017财年,CVS营收和净利润保持了较好的增长态势,营收增长率仅在2010年为负(-2.48%),净利润在2010年(-7.28%)和2001年(-44.61%,或受并购影响)为负。这得益于新业务的开展,如在2007年并购Caremark后,药房服务分部营收快速增长,从2007年的349.38亿美元增加至2018年的1341.15亿美元,复合增速达到13.01%,占总营收的比例接近70%。

-

零售诊所方面,CVS不断跑马圈地,截至2018年底,CVS在美国运营着1100家左右的MinuteClinic®诊所,据DrugChannels数据,CVS目前运营的零售诊所数量占据全美市场的一半。MinuteClinic®目前提供多种解决方案,即包括急性病诊疗,也包括非急性病业务,如体检、免疫接种、减肥和戒烟中心等等。在美国控制医疗费用开支和就医交通不便的背景下,便捷、低价的零售诊所提供了较好的解决方案,有利于增加客流量并带动门店其他产品销售额的增加。

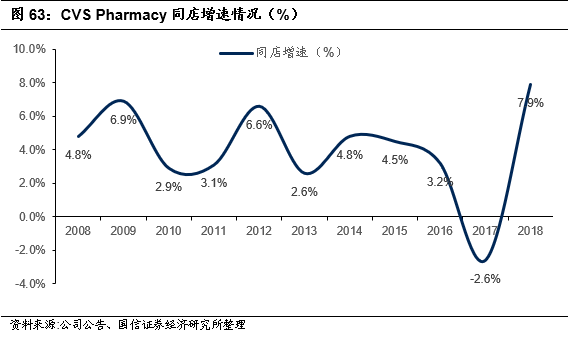

同店增速(same-store sales growth rates)指标可以反映门店的商品和服务结构是否持续优化,从而带动盈利能力提升。

从下图可以看出,剔除一些公共卫生事件或行业事件影响后,CVS过去10年的同店增速总体保持稳健水平。其中2009年H1N1疫情使得增速较高;2012年则受益于竞争对手WBA与Express Scripts(美国快捷处方公司)的合同纠纷,使得当年利润增速较高;2017年负增长的原因在于CVS与TRICARE药房网络的合作关系在2016年底被WBA取代,该药房网络为美国千万名现役和退伍军人及其家属提供服务。剔除这些因素影响,CVS的同店增速水平保持在4%左。

服务属性

衡量指标:人均工资水平

打造服务属性,人才是关键,这往往意味着更高的工资支出。在药品零售行业构建健康服务体系,关键在于是否有足够的、高质量的执业药师提供服务,这需要以对等的工资去吸引相应的人才。以美国零售药店为例,两方面数据体现着其对于服务属性的重视。

-

不同行业比较而言,美国执业药师的平均年薪是全美所有职业平均年薪的2.5倍左右,且薪酬涨幅也较高。2018年全美工人的平均年薪为5.2万美元,而执业药师平均年薪高达12.37万美元。

-

就药店内部而言,执业药师的主要职责是填写处方、指导患者如何用药以及提供一些初级保健服务,工资较高。而负责库存管理、协助药剂师以及顾客电话咨询的药房技术人员的年薪中位数仅3.4万美元,彰显了服务属性的工资价值。从工资增长率来看,从1997年零售药店开始发展健康综合服务开始,药剂师的工资增涨幅明显高于药房技术人员,这也反映了美国零售药店在转型过程中对于服务型人才的重视。