若有诗词藏于心,岁月从不败美人

后台回复“日历”可获取诗词日历和免费图书

今日优课,点击收听→

爱读史的孩子更明智

本文授权转载自 菊斋(ID:juzhai02)

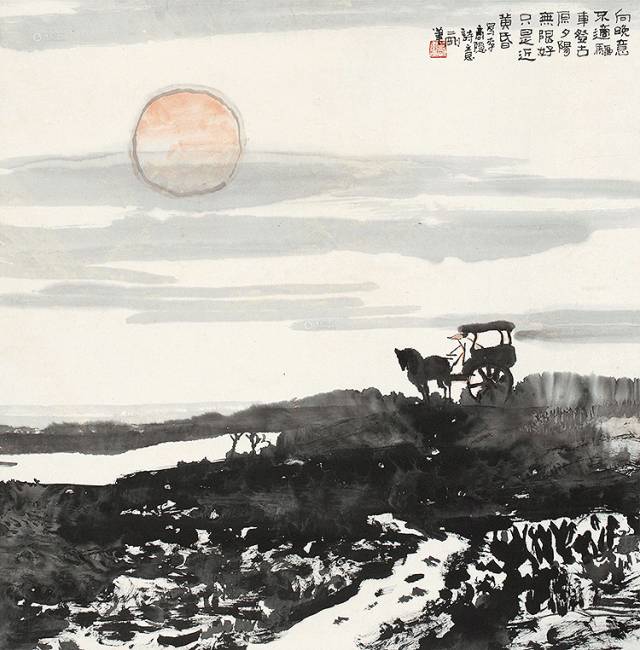

一千多年了。

没有人知道《夜雨寄北》是寄给谁的。

不知道那个人一边写着《锦瑟》的时候,

一边在想些什么。

许多首《无题》,都隐晦难解。

诗家总爱西昆好,独恨无人作郑笺。

义山的心事,你不要猜。

猜,也不中。

李商隐死后,《旧唐书》、《新唐书》都说他诡薄无行,背主负恩。

但他的诗写得太好,于是喜欢他的粉丝们奋起反驳,说义山之所以落得这么凄凉的下场,全是因为糊里糊涂卷进了“牛李党争”,尤其是令狐绹,处处对他打击压制,致他仕途坎坷,一生飘零。

五代的孙光宪在《北梦琐言》里说:

令狐楚去世多年以后的一个重阳节,李商隐去拜访令狐绹,令狐绹不在,李商隐就在墙上题了这么一首诗:

曾共山翁把酒时,霜天白菊绕阶墀。

十年泉下无消息,九日尊前有所思。

不学汉臣栽苜蓿,空教楚客咏江蓠。

郎君官贵施行马,东阁无因再得窥。

说令狐绹当时已贵为宰相,回来看到题壁,心中惭恨,让人将这间厅子锁起,再也不开。

真是让人一声长叹。

诡薄无行、背主负恩未必有,但是小李同学把仕途看得超过一切、在沉沦中不折不挠大抵是有的。

打击报复未必有,但是令狐相公无法应对、退避三舍大抵也是有的。

我们来简单过一下大唐朝有名的“牛李党争”以及义山兄是怎么糊里糊涂卷进去的。

“牛李党争”的星星之火,要一直上溯到藩镇割据时代。

安史之乱以后,藩镇势力十分嚣张。宪宗朝的时候,朝廷平定了几个不服管束的藩镇,以儆效尤。

元和三年(808),举人牛僧孺和李宗闵在对策考试里,口无遮拦地表示朝廷对藩镇不应当以暴制暴。

这些话得罪了宰相李吉甫。李吉甫上奏说考官和这两个小子有私人关系,要处理。于是考官和两个考生都被贬到地方,接着朝野哗然,唐宪宗不得已又把李吉甫处理了。

“牛李党争”的直接导火索就是这起对策案。

几年以后,两个小子回朝为官,李吉甫的儿子李德裕也在朝为官,两方正式开始上演“不是东风压倒西风、就是西风压倒东风”的宫斗剧,缠斗大约四十余年。

开始,牛党占得上风,长安官吏大多出自牛党。

后来,文宗皇帝不胜其烦,叹息“去河北贼易,去朋党实难”,一股脑把三个人都赶出了长安。

文宗死后,武宗继位,把牛党排斥一空,召回李德裕。武宗死后,宣宗继位,把李党贬斥一空,召回牛僧孺和李宗闵。

当年,李宗闵在召回途中病逝。一年后,官复原职的牛僧孺病逝。三年后,被连续贬黜五次的李德裕在崖州病逝。

三个人都死了。

这时候是唐宣宗大中三年(849),牛李党争随之消亡。

李商隐的少年和青年、壮年,就是在这样的牛李党争时代度过。

十七岁,少年李商隐以古风拜访当时洛阳的首席长官令狐楚,得到后者的激赏和极力提携。

十七岁到二十五岁这段时间,李商隐和令狐家的子侄一起游学长大。

二十五岁,令狐楚去世不久,李商隐投封疆大吏王茂元府中,以后娶其女为妻。

二十五岁到三十六岁这段时间,李商隐辗转郑亚等人幕府,并不得志。

三十六岁以后(这时候王茂元已去世),李商隐辗转柳仲郢等人幕府,也不得志,直到四十六岁病逝。

那我们在这样的履历上叠加一段时代的背景:

令狐楚、柳仲郢等人,站牛党

王茂元、郑亚等人,站李党

《新唐书》《旧唐书》由此得出这样的结论:

令狐楚去世后,李商隐结亲王茂元,这是背主负恩、牛党打击他的开始;王茂元过世后,李商隐复交结牛党阵营,这是反复无常、李党排斥他的原因;间中李商隐不断地求援于令狐绹而不得,这是令狐绹对他的致命报复。

总之,李义山这一生,算是完了。

但我们翻看更多的史料,却有这样的疑问:

李商隐沉沦惘然的一生,是否与牛李党争、以及由党争而起的打击报复有直接关系?

恐怕未必。

李商隐成为王茂元女婿以后,令狐绹和李商隐并没有断绝往来,而且在李商隐以后不得志的仕途里,令狐绹至少给过他两次重要的援助。

何况,牛李党争的双方,并非始终是一副你死我活的面相。李党李德裕救过牛党杨嗣复,牛党柳仲郢也被李党重用过。

党争的上层尚且可以互相通融,沉沦下僚的李商隐,因为娶了其父并非党魁的王晏媄,从此一生的不得志都要归罪于党争——这并不合理,起码,党争不会是他一生悲剧的根源。

实际上,从郑亚到柳仲郢,对他都还算是很不错的。

清冯浩说,李商隐对令狐绹,“既怨之,犹不能无望之”。一边怨着,一边期盼着——这大约才是义山一生惘然不得志的底色。

怨从何来?期盼着甚么?

我猜,是仕途。

小李同学是把仕途看得超过一切、在沉沦中不折不挠的。

为什么?这要从他的出身说起。

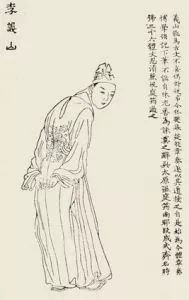

李商隐是唐代皇族的远房宗室。他也自称与唐朝的皇族同宗——虽然血缘遥远,并且没有官方证明。

到他高祖、曾祖、祖父、父亲这几辈,家族已经很是式微,父辈们的官职都不高。

他的高祖李涉,做过最大的官是美原县令;曾祖是安阳县尉;祖父是邢州录事参军;父亲李嗣,在李商隐出生的时候,正在当获嘉县令。

而且,死得都很早。

曾祖只活了二十九岁,祖父没有活过三十岁。他父亲过世的时候,李商隐只有十岁。

可想而知这个门庭,得式微到何等地步。

父亲过世后,这个式微之家的王孙一夜长大。

李商隐和母亲、三姐徐氏姊、弟弟羲叟从润州千里迢迢护送灵柩返回祖籍荥阳。

他在《祭裴氏姊文》中回忆道:

“在荥阳没有其他亲族,没有多少田产,势单力薄,无依无靠,长途运送父亲灵柩,加上丧葬费用,积蓄几乎花光,一家生计维艰。……为了维持一家老小的生计,只得起早贪黑地替人抄书,换取报酬,还与母亲买进谷子捣掉皮壳出售小米。”

这种早年的艰苦生活和身为长子的责任,一定给了他不能磨灭的烙印,使得他痛下决心:

一定要登第,做官,脱贫致富,光宗耀祖。

他需要努力承担起家族的责任。他也确实在承担这样的责任。

少年时佣书舂谷,成年后将寄葬在各地的亲属灵柩迁葬到荥阳,手头的积蓄也因此为之一空。

同时他知道自己有出众的才华。

这从他自己的很多诗里可以看到:

嗟余久抱临邛渴,便欲因君问钓矶。

休问梁园旧宾客,茂陵秋雨病相如。

相如未是真消渴,犹放沱江过锦城。

……

他把自己比作汉朝有名的才子司马相如。

这很象一个沉沦在困顿里的良家女子,知道自己有绝世的美。而且知道凭借这绝世的美,可以攀龙附凤,堂堂正正地改变自己沉沦的境遇。

才子大抵风流。他不屑做那些风流浪子——或许也是不敢。李商隐早已自陈:

“至于南国妖姬,丛台妙妓,虽有涉于篇什,实不接于风流”

——《上河东公启》

他的理想,是十年寒窗无人知,一朝登龙天下晓。

于是他十六岁便踏上应举求官的道,在这条道上一走三十年。三十年里,如后人所知,更多的是坎坷与不如意。但当然亦有幸运有欢喜。

最大的幸运,是遇到了对的人——

令狐楚

。

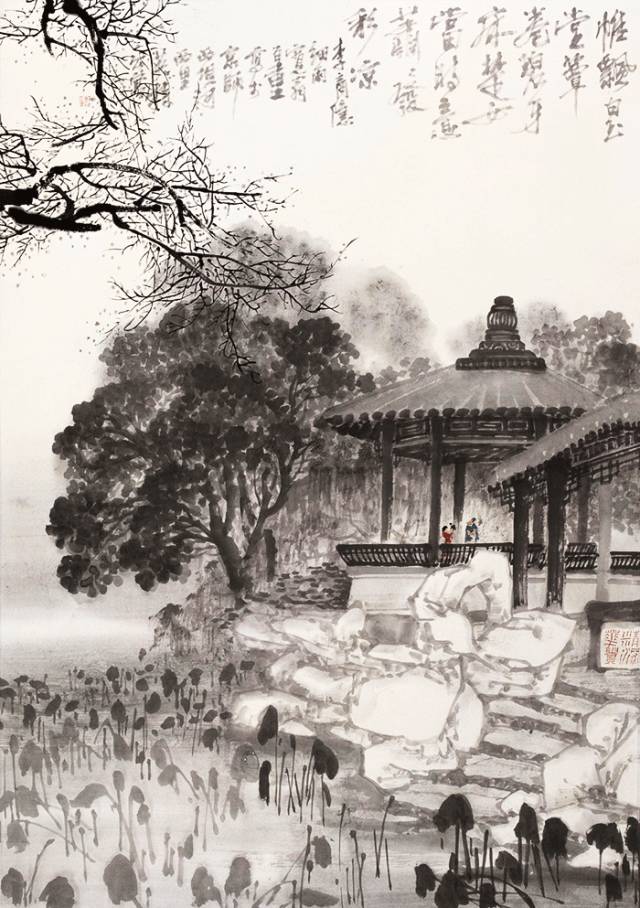

唐文宗大和三年(829),在洛阳,李商隐初谒令狐楚,向他献上自己写的文章。

令狐楚当时是检校兵部尚书、东都留守,是整个洛阳城里最大的官。到了这一年的年底,他又前进一步,做了检校右仆射,也就是代宰相。

令狐楚可不是个莽将军和烂糊官儿。

他擅长奏章,也精通骈体文,五言诗在中晚唐诗坛颇有名望,被元稹等人称为“一代文宗”。

李商隐初见令狐楚的那一年,十七岁。

令狐楚简直就象发现了明珠一样,立刻无微不至地呵护起这个年轻的才子——有人赞李商隐,他会开心得不得了,有人骂李商隐,他会把别人怼回去——当真

“人誉公怜,人谮公骂”(《奠相国令狐公文》)。

生活上也是悉心照顾,每年都给钱给赞助,之前李商隐曾经有一件破袍子穿了十年,这以后才能穿着新衣服上考场。还亲自教教李商隐写骈文和奏章,让他精通此后赖以游幕的本事。

不久之后,令狐楚把李商隐召来做自己的巡官,随他赴郓州上任,并带小李结识当时的大咖白居易、刘禹锡这些人,竭力宣扬、奖掖其才华。

很暖心,是不是?

可贵的是,令狐楚的儿子令狐绹一样暖心。

在将近十年的时间里,李商隐都是和令狐家的子侄一起游学的。也是在这段时间里,李商隐和令狐绹建立了非同寻常的关系。

开成二年,李商隐二十五岁,五应礼部试。这之前,他已四次落第。

这年的主考官是令狐绹的好朋友高锴。

高锴问令狐绹:“你最好的哥们是谁?”

令狐绹答:“李商隐。”

问了四次,令狐绹就说了四次同样的答案。

这一年,李商隐考中了。

可惜,令狐楚对他的提携和恩遇,就在这一年戛然而止。

李商隐刚考上不久,令狐楚于当年的十一月过世。

李商隐按照令狐楚的遗嘱,代写了上呈给皇帝的遗表,并和令狐家的子侄一起,将灵柩送回长安。

令狐楚在死前一刻替他安排的,依然是和自己家子侄一样的待遇。

令狐楚入土为安。李商隐深感失落。

《奠相国令狐公》中,他写:

送公而归,一世蒿蓬。

自父亲去世以后,他又一次感到了孤苦无依。

但是自己的路,还得走呐。

不久,李商隐参加吏部的授官考试,没有考上,于是应泾原节度使王茂元的聘请,去泾州作了王的幕僚。

而且在开成三年,娶了王茂元的女儿王晏媄,成为王家快婿。

王茂元的根基虽然与令狐楚不可同日而语,但也是颇为可观,王茂元出身将门,又是封疆大吏,家资也富饶。

王晏媄虽然是千金大小姐,却很是贤惠体贴。婚后第二年,李商隐再次参加了授官考试,这次过了,任秘书省校书郎。

李商隐对这个情形满意么?

不满意。

就说秘书省校书郎这个官儿,贺知章、白居易都是当过的。官职虽不高,却是个清贵官职。

但小李同学就是不满意。

他好象一直是不甚开心的。

十七岁的时候,他认识了三十多岁的令狐绹。令狐绹后来也做了宰相,宰相门前依草附木的人那么多,令狐绹始终是他可以倾吐心事的老铁。

许多年里,他给令狐绹写过许多信,十之八九都是在抱怨。

十八岁,他落第,令狐绹高中,他给令狐绹写信,信中充满失落:

尔来足下仕益达,仆固不动。

二十八岁,他从校书郎调任弘农县尉,因为给上司责骂了几句,闹脾气辞了职,然后写信给令狐:

惜别夏仍半,回途秋已期。

那修直谏草,更赋赠行诗。

锦段知无报,青萍肯见疑。

人生有通塞,公等系安危。

警露鹤辞侣,吸风蝉抱枝。

弹冠如不问,又到扫门时。

三十二岁,商隐丁母忧,闲居洛阳时收到令狐绹的慰问信,他回复:

嵩云秦树久高居,双鲤迢迢一纸书。

休问梁园旧宾客,茂陵秋雨病相如。

三十六岁,朝廷大面积清洗李党,商隐由荆湘返洛,苦愁无路,又有《寄令狐学士》一首:

秘殿崔嵬拂彩霓,曹司今在殿东西。

赓歌太液翻黄鹄,从猎陈仓获碧鸡。

晓饮岂知金掌迥,夜吟应讶玉绳低。

钧天虽许人间听,阊阖门多梦自迷。

这些信里,都或明或暗地在说:老兄,帮我一把,把我扶到高处吧……

久不久便收到这样的一封信,令狐绹也许是尴尬的。

商隐的为政才能如何?

史书上没有记载。大概他是有雄心壮心的,又或者对自己的才气太有信心,总之,所得到的所有官职,都未曾能配上他的雄心。又任性,说不干就不干。说投李党就投李党,投牛党就投牛党了。

我猜他不是个能吏。

令狐绹能如何呢?

根据史料记载,大中二年、大中五年,令狐绹都给了李商隐力所能及的援手。

只是也许,未曾达到商隐的期许,但也不能令狐绹当了宰相,便要给李商隐一个节度使当当罢?

况且,自从令狐楚亡故、商隐结亲王家,数十年,他们的关系,变得疏离而微妙,不再像从前,可以无话不谈。

唐大中五年(851),李商隐三十九岁。这年七月,柳仲郢任东川节度使,商隐作为他的书记,随之入川。临行前,他去见了曾经的好友令狐绹。