并购汪,添信中国新资本,专业并购社群

业务合作,微信18519783108具体沟通

活动预告

重组办法再修改,借壳上市规则大调整

上市公司控制权转让专题研讨

2019添信学院并购系列实战研讨班

7月6日-7日·北京

详情咨询汪老师,或电话18519783108

(研讨班详情请参见公众号二栏)

近日,银星能源公告,公司拟通过发行股份及可转换债券的方式,吸收合并公司控股股东宁夏能源。

交易完成后,银星能源将作为存续公司承继及承接宁夏能源的全部资产、负债、业务、人员等,宁夏能源的法人资格将被注销。

这也是定向可转债首次被应用到整体上市之中。

18年,内外部环境影响下,A股估值严重下滑,上市公司股份支付能力随之大幅下降。这一背景下,18年11月,定向可转债用于支付首次被提出,希望为上市公司提供一些更有吸引力的支付工具。

而定向可转债这一兼具股性和债性的金融衍生品的推出,可以使交易双方的博弈更加充分。

此次银星能源首次将定向可转债应用到整体上市中,也引发了我们一些新的思考:

(1)对于上市公司和资产方而言,如何考虑要不要支付/接受定向可转债?

(2)定向可转债被应用到整体上市中,将如何影响资产方的利益?

(3)重组新规下,定向可转债是否可以进一步应用到“借壳”交易中?

并购中应用定向可转债,最吸引人的仍是其灵活的条款设置,上市公司和交易对手方可以通过可转债条款方案的不同设计各取所需,实现共赢。要真正理解这些特殊安排的魅力,不能拆分来看,真正的精髓在于各个方案的组合。更详细、更深入、更系统的分析与解读,一篇文章讲不清楚,感兴趣的朋友们可以加入资本会员。

我们先了解一下此次交易方案。

宁夏银星能源股份有限公司于1998年9月在深交所挂牌上市。

最近三年,上市公司主营业务为新能源发电、新能源装备制造和检测检修服务等。其中,新能源发电产业主要包括风力发电和光伏发电;新能源装备制造产业包括风力发电设备制造和光伏发电设备制造;检测检修业务主要包括新能源发电检修、安装、运维服务,煤炭、火电检修服务等。

2016、2017年、2018年,营业收入分别为14.43亿元、9.80亿元、11.95亿元,归母净利润分别为0.11亿元、-1.79亿元、0.53亿元。

近年业绩大幅波动。银星能源解释称,2017年度亏损主要原因为风资源下降、新能源发电产业持续限电、交易电价下降、装备制造业订单减少等。

截至2019年一季度末,银星能源的总资产为95.59亿元,净资产约26.04亿元。

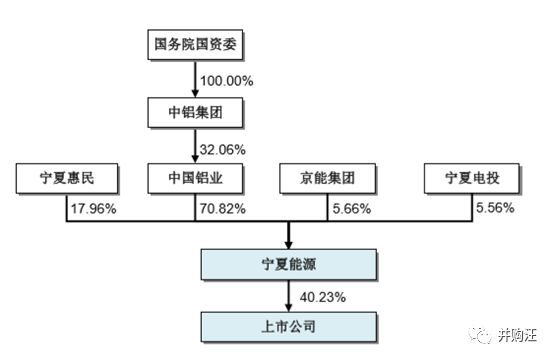

目前,上市公司的控股股东中铝宁夏能源集团有限公司,持股比例为40.23%,最终控股股东为中铝集团,实控人是国务院国资委。

股权及控制关系如下图:

中铝宁夏能源集团有限公司成立于2003年6月。

宁夏能源主营业务涵盖火力发电、风力发电、光伏发电、煤炭开采与销售、新能源设备制造等,主要产品包括电能产品、煤炭产品、新能源设备等。

根据披露,2017年、2018年营业收入分别为56.24亿元、67.14亿元,归母净利润分别为9827.99万元、1.24亿元。

另外,截至2019年一季度末,宁夏能源的总资产为328.52亿元,其净资产约为77.01亿元。

盈利稳定,但盈利能力不强,可能会大幅拉低上市公司净资产收益率。

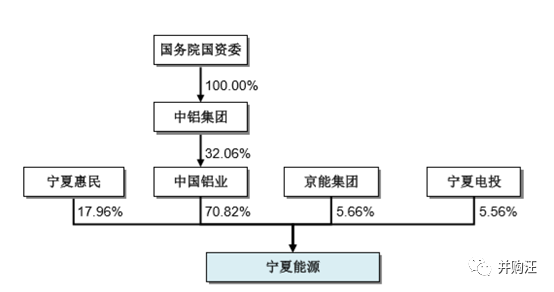

目前,宁夏惠民(实控人:宁夏回族自治区财政厅)、中国铝业(实控人:国务院国资委)、京能集团(实控人:北京市国资委)、宁夏电投(实控人:宁夏回族自治区人民政府)分别持有宁夏能源17.96%、70.82%、5.66%、5.56%的股权。

从股权结构来看,宁夏能源为银星能源的控股股东,中国铝业为宁夏能源的控股股东,上市公司的最终控股股东可溯及中铝集团,实控人为国资委。

此次交易不会导致公司实控权发生变更。

本次吸收合并完成后,上市公司将作为存续公司承继及承接宁夏能源的全部资产、负债、业务、人员等,宁夏能源的法人资格及所持上市公司股份均将被注销。中国铝业、宁夏惠民、京能集团、宁夏电投将成为吸收合并后上市公司的股东。

来看具体方案:

交易对方:中国铝业、宁夏惠民、京能集团、宁夏电投。

交易作价:未确定。

标的资产:宁夏能源100%股权。

交易前控股股东:宁夏能源。

交易前实际控制人:国务院国资委。

交易后控股股东:中国铝业。

交易后最终控股股东:中铝集团。

交易后实际控制人:不变。

交易是否构成重组上市:否。

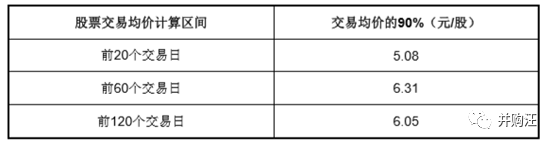

发行价格:5.08元/股。

发行股份数量:未确定。

初始转股价格:5.08元/股。

发行股份数量:未确定。

发行对象:中国铝业、宁夏惠民、京能集团和宁夏电投。

转股期限:转股期自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换债券到期日止。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

另外,鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,被吸收合并方的预估及作价情况、本次交易的盈利承诺及业绩补偿暂未披露。

本次吸收合并中发行可转换债券的锁定期、票面利率、到期赎回价格、债券期限、付息的期限和方式、转股价格修正条款、赎回条款、回售条款、强制转股条款等方案条款也暂未披露。

随着A股估值体系转变,上市公司利用并购重组追逐热点炒作概念的套利空间已经消失,并购重组破发也成为常态。

面对这样的不确定因素,对于资产方来说,持有定向可转债显然比定增获得股份更有优势。

关于定向可转债的条款博弈,我们此前已经通过多篇文章进行分析,这里不再赘述。想了解其中具体条款博弈的朋友们可以参考过往文章,或是直接加入资本会员,其中的定向可转债专题精研课已经进行了系统深入的分析。

定向可转债一般会设置转股价下修、上修条款、提前回售条款等。当上市公司股价下跌时,转股价下修条款及提前回售条款尤为重要。

这里,我们就根据常见的条款设计假设一下转股价下修条款及提前回售条款。

假设1:在本次发行的可转换债券存续期间,如公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 20个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于上市公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值,不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日股票均价的90%和前一个交易日公司股票均价的90%。

假设2:在本次发行的可转换债券存续期间,如公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 20个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权选择将定向可转债回售。

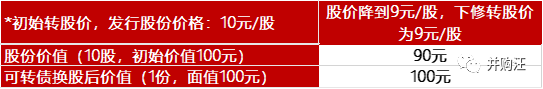

我们做个测算,假设交易完成后3年(基本已过锁定期),股价下跌,触发下修条件。

如果第一次触发下修,下修比例为90%,可以发现可转债的价值并没有降低。

如果继续下跌,有回售条款的,一般可以按照面值加利息回售给上市公司,以利息0.1%/年来估算,持有的可转债的价值就是103元,高于90/100元。

对于定向可转债持有人而言,如果后续股价下跌,定向可转债带来的美式期权价值将保证其不会亏损或是不会有大幅亏损。

而对于上市公司而言,若后续股价下跌,则可能支付给对方更多的股份对价。

当股价后续下跌时,定向可转债无疑对于资产方而言极其友好。

但股价如果持续上涨,资产方需要特别注意定向可转债的上修和有条件强制转股条款。

我们还是先来做两个关于上修条款和有条件强制转股条款的假设。

假设1: 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价高于当期转股价格的150%时,公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格不高于当期转股价格的130%。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

假设2:本次发行的可转换公司债券转股期内,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价高于当期转股价格的180%时,定向可转债将强制转股,转股价为当期转股价格的130%。

这时,我们假设后续股价上涨,并刚好触发转股价上修条款,对于资产方而言,接受股份和接受定向可转债的投资收益情况。

可以看到,一旦触发转股价上修条款并转股,对于可转债持有人是不利的。不过,如果定向可转债持有人足够细心,这种情况可以避免,因为可以选择在转股价上修前转股。

不过,这里面还有一个小bug,就是一些交易方案中,由于锁定期较长,定向可转债到了转股期但仍处于限售状态。在这一状态下,股价大幅上涨,触发转股价上修条款,但由于没法提前转股获利。

所以有时候,对于资产方而言,获得定向可转债也未必就是好事,关键还是要看具体的条款设计。

前面我们讨论了对于资产方而言,接受定向可转债对价,也并非绝对更好,如果上市公司后续股价上涨,定向可转债的期权价值可能为0甚至是负数。

但是,如果是将定向可转债应用到整体上市中,情况又会有所不同。

整体上市与一般收购不同的是,它是发生在统一实控人控制的企业之间。

比如本案,吸收合并完成后,控股股东持股比例进一步提高,对于公司各项决议影响力很大。

如果控股股东在交易中获得定向可转债,原本对于转债持有人的优势还是优势,但劣势就未必是劣势了。

比如,交易完成后,市场不看好又或者在锁定期内整体经济环境不好,大盘走势不行,在这种情形下,控股股东可以提议下修转股价。

这时候就面临两种结果,一种是下修成功,那么控股股东持股比例进一步提升,中小股东股份被摊薄;还有一种就是,中小股东“奋起反抗”,反对转股价下修(转债持有人需回避表决),下修失败。当然失败影响也并不大,左右不过是和拿股份一样。

如果股价上涨,控股股东凭借自己在董事会的影响力,可以不提议上修转股价,原本可转债具有的利益调控作用就会失效,控股股东持有的可转债就可以享受股价上涨带来的全部收益。

所以说,定向可转债如果能应用到整体上市中,对于资产方而言,几乎可以做到“无风险套利”。

定向可转债也可以理解为一种远期的支付策略,如果后续持有人选择回售,那么相当于上市公司远期支付现金;如果后续持有人选择转股,则相当于上市公司远期的股份支付。

这不禁使我们想到,定向可转债的远期属性是不是可以用来规避借壳呢?

在港股等资本市场中,控制权变更并非认定借壳的绝对要件,整体上市也被认定为是借壳的一种。

以前港股类借壳的常见套路是使用可转债、可转换优先股、认股权证这些工具。港股上市公司股债混合型证券的发行是很自由的,这类股债混合证券就会变成交易方案的工具。如果大股东不方便马上转让控制权,就可以让第三方持有一部分股债混合工具,后面第三方把证券转给交易对手,交易对手再转股,控制权变更就完成了。

所以,为了规避这种情况,港股规则有一条就是判定控制权的时候,要假设全部可换股工具都转成股份。

那么A股对于这种情况会如何处理呢?

目前监管规则,没有针对定向可转债导致的控制权变更,作明确的解释。不过,对于公开发行的可转债,在判定上市公司控制权的时候是要考虑的。我们认为,定向可转债的监管应该类似,交易中,应该需要披露假设定向可转债全部转股,上市公司控制权需要如何认定,企图通过定向可转债来规避借壳认定应该不太现实。

但是,近期重组办法征求意见稿的发布,让我们看到了一种新的可能。或许,如果定向可转债应用得当,就完全没有必要大费周章的进行类借壳交易了。

以前常见的类借壳有三方交易和反序交易。

三方交易:上市公司向A方转让控制权,同时向无关联的B方购买资产导致主营业务发生根本变化,而且B方的资产从规模上来说达到了借壳的标准。拿了控制权的A可能在交易完成后向B转移控制权,完成B的资产两步走实质借壳。

这种打借壳定义擦边球的做法,目前监管会要求交易各方承诺“上市公司控制权60个月不变”。

反序交易:首先,上市公司体内资产不置出,向交易对手收购资产,同时交易对手取得上市公司控制权。由于上市公司体内资产较大,交易不构成借壳。交易完成较长时间后,上市公司再将原先的资产剥离,实现实质借壳。

目前一个新的变量是,如果重组办法征求意见稿最后落地,新实控人资产注入的时间间隔将由60个月降低为36个月。

这对于定向可转债的应用有什么影响呢?

我们假设了一种可能。

如果“借壳方”将资产注入时获得的定向可转债,转股期限设置为“转股期自发行结束之日起满36个月后第一个交易日起至可转换债券到期日止”,那么就可以保证在36个月内,不发生控制权改变,避免被认定为借壳,36个月后再通过转股取得控制权。

这种方式,相当于提前锁定了控制权和控制权转让价格,将比三方交易更加简便和经济。尤其是重组完成后股价有较大幅度增长的话,按照重组前初始转股价转股会比按照市价受让股份取得控制权成本更低。

当然,这种方案是否可行还有待实践的进一步证实。有相关方案设计需求的企业家也可联系添信资本,电话:18519783108。

我们一直跟踪定向可转债的使用以及监管边界,并整理了详细的方案数据库,以下为节选:(完整版放在了资本会员,欢迎加入获取~)

并购汪联合添信学院特别推出资本会员,包括:

【200节线上课】教给你资本市场的制度经济、经典案例与组局方式。内容涵盖企业资本论、控制权转让、并购基金策略思维、估值方法论。

【资本实操精研社】你的线上商学院,更加随行就市、紧跟市场热点,剖析最热点专题与最具影响力交易与公司。

【内参会员】让你寻找资源、机会与项目的私密社群。

资本会员售价9999元

下单请长按或扫描下方二维码

【添信并购汪200节线上课】

你的资本市场进化论

19年元旦起已经陆续上线

四大模块*十大章节,每章节30分钟至60分钟