近期写过两篇文章,一篇是讨论短内容的思路和可能性:

对微信的“短内容”做个预测

。

看到微信公布的短视频的思路之后,发现对具体形式的预测是翻车了。

在没有试用功能前,又写了一篇

表达载体是视频

的疑惑:

说说微信的短内容和视频号

。

当然这篇还是思想实验的范畴。

这几天终于用上了视频号,有一些用后感,分享一下。

1 视频号的基本逻辑、功能和交互

先简单介绍下视频号的情况,已经用过的可以跳过。

①视频号的入口在发现页,是独立的。

②目前不与朋友圈和公众号耦合,独立创建。

看起来在冷启动阶段,不想与太多功能耦合。

③每个微信账号只能有一个视频号。

目前的申请是内测制。但从交互上看很简单,猜测未来会十分平民化,人人都可以快速创建。

④可以申请企业认证,在名字右侧会有蓝 V。

⑤内容可以发布视频或图片,不能发布文字(与朋友圈类似,但长按相机图标无效)。

⑥内容是单列非沉浸方式,滑到页面焦点自动播放。

⑦ 用户可以评论、点赞、分享给朋友、分享到朋友圈、收藏,以及选择不感兴趣。

⑧ 用户可以看到所有评论(公域)、点赞数(公域),以及朋友的点赞数(私域,但看不到是谁)。

⑨ 视频最长 1min、图片最多 9 张。

文字描述最多 1000 字。

可以选择位置。

可以添加链接(只允许公众号文章)。

跟朋友圈很类似。

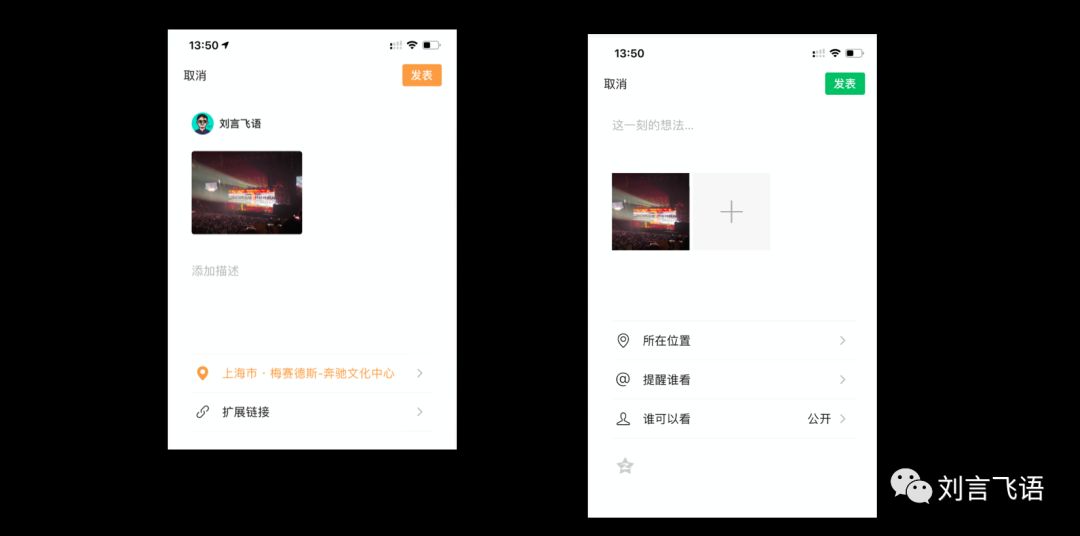

(发表页面跟朋友圈的比较)

⑩ 目前的推荐逻辑以官方推荐为主。

还没有独立的关注页面、热门页面等,只有默认首页,大多是未关注的。

2. 单列与双列、沉浸与跳转

既然是视频载体为主,就一定要讨论单列还是双列、沉浸还是列表的交互。微信采取的是快手和抖音的折中:

只有单列,视频在页面焦点位置的话,直接播放,且无法放大。

可以说是“不用点击进入详情的快手”,或者“能余光看到上条和下条视频的抖音”。

关于单双列,我看过最好的一篇思考是潘乱的:

刷抖音,玩快手

。其中核心的观点是:

快手的双列+点击进入的操作,决定了用户需要自己翻找,容错率高,内容就会丰富、适合长尾;抖音单列+沉浸上下拉的操作,决定了用户持续在无脑的高能状态,容错率低(一旦遇到不喜欢的伤害会更大),内容会聚焦头部。

这也导致了快手强社区,抖音强内容的结果。

反观微信视频号,用户与快手类似,是有翻看查询的动作的。在过程中,不需要点击进入,减少了一步跳转操作,试用下来,比快手的消费效率高很多(不用反复进入跳出)。

但是,由于是单列,屏占比非常高,有时一个内容就占去 90% 的屏幕了,相当于查询效率又有大的折损,因此对内容的容错率又比快手低。

从容错率方面说,抖音 < 微信视频号

从当前的页面排版看,作者是放在内容前面很显著的位置的,不像抖音、快手放在右下角,也能验证这点。

3. 视频图片作为载体

为什么要用视频、图片作为载体呢?之前我总觉得,是正面跟字节跳动刚。后来突然意识到一个问题:纯粹短文字的社交媒体平台,几乎没有了。

虽然我们对微博和 Twitter 的印象都是 140 字的文字社交媒体,但如今再看,已经是变了天地。不知不觉中,现在的微博、Twitter 绝大多数内容都已经是图片+视频。

我翻了下自己微博推荐列表的 100 条消息,只有 1 条是纯文字的。

(纯文字的一条微博,还是长文)

图片和视频虽说创作成本略高,但能够包含的信息量、用户体验是远高于文字的。

在流量资费不再是问题的今天,图片和视频是更易于传播的载体。

另外就是,在信息流类的交互中,纯文字很容易会用户忽视。

许多人在朋友圈发文字信息都要配上图文无关的图片,也是为了吸引注意力。

从文字的支持而言,视频号与抖音、快手差别也很大。

抖音只能输入 55 个字符,快手虽说可以输入更多字符,但在视频页面只能显示三行。

视频号默认也显示三行,但可以在当前页面展开,跟朋友圈类似。

当然这种在文字描述里阅读的体验依然糟糕。

更好的体验是跟微博一样,视频号里可能会出现的大量的图片化的长文。

文字不仅可以图片化,还能够视频化,比如禅叔发的这个视频,实际上是 PPT 视频化:

视频号对文字的支持体验会远高于快手和抖音,尤其是抖音。

抖音是沉浸式的上下滑动的交互,试想下,如果之前看到的一直是有高潮包袱有视听刺激的视频,突然刷到一个长文图片,绝大多数用户是没有心情读下去的。

从这方面来说,视频号虽说名为视频号,对文字依然会以文字描述、图片化、视频化的方式来承载。

另外说个体验问题。

跟快手、抖音只有视频内容不同,视频号也支持图片,所以不太好分辨图片和视频,尤其网络不好的时候。

我注意到在播放前,凡视频右上角有个图标标识,但一播放就没了。

也就是说,我不知道现在看到的,是静态图片,还是已经播放了一小会但卡住的视频 ......

希望后面微信团队可以改进这个体验。

(这个页面我等了很久才意识到这是张图片。

)

4. 微信视频号的新价值

都是视频,微信再做一个有些类似的产品,刨除掉对腾讯的商业价值,到底还有什么新价值呢?

① 对内容筛选效率而言,视频号会创造价值。

在内容方面,主动获取和被动获取永远是长期并存的,因为适用场景差异很大。今日头条再火,也无法替代以关注、转发为信息获取方式的微信公众号。Kill time 和 Save time 之战永远也不会结束。

微信的熟人关系链,以及庞大的用户底盘,都是做内容筛选的天然基础。说白了,其实就是一个用熟人作为工具来筛选信息的微博。从这个层面来说,

视频号跟抖音和快手暂时还是相对泾渭分明的,对微博会有更严重的威胁

。

②主动获取方式的流量增加,可能会带来新类型内容的繁荣。

主动获取和被动获取既然会长期并存,那主动获取流量的增加,必然会吸引大量的内容创作者来。

这些内容创作者,开始可能跟抖音、快手的作者比较像,是存量内容,但后面内容类型的差异会越来越大。

我随手列举了一些主动和被动获取内容的差别,他们之间是很难替代的。

主动的内容,不分载体的话,目前实际上是微信公众号、知乎、B站、微博承载的。

视频号只要存在流量,就一定会有对应类型的内容创作者出现。这点不用担心。

就像我之前提过的:

那视频号会不会变成另一个抖音呢?

在微信团队的强控制下(他们跟张一鸣、宿华的理念完全不同,会主动参与到内容引导中,而不是让算法适应用户),主观运营就会把关;

另外就是被动获取的视频内容很可能不够适应主动获取的方式,这些创作者们就会离开,仍旧回到抖音。

留下来的会是新类型视频内容的创作者。

具体有多少、生态是否能良好运转,还都是未知数,要看有 save time 需求的这类用户到底有多少了。

否则,不依赖熟人关系链,在短视频方面,微信对抖音、快手没有多大优势。

5.视频号的场景类型

现在我观察到的视频号的场景类型,总结有以下几种,可供参考。