今天是哥哥的忌日,十四年前,他纵身跳下24楼,像一只飞鸟。

留给我们的,除了无限的怀念,还有那些无法再超越的经典之作。

作者:书单君

来源:书单(BookSelection)

经作者授权发布

今天,一向平和的我,忍不住要吐个槽。

槽点来自最近的一则新闻。

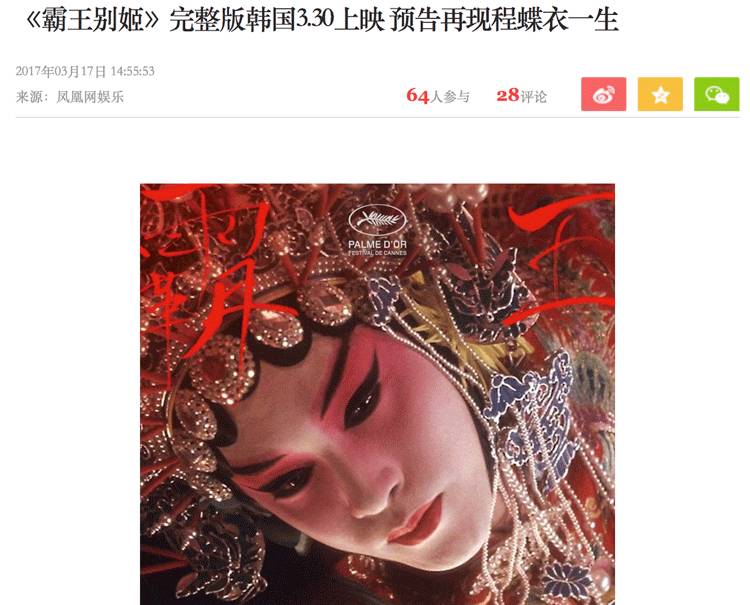

昨天,我最爱的一部电影,堪称90年代巅峰之作的「霸王别姬」完整版(171分钟)在韩国再次上映。

为什么选在这个时候重映?因为眼看又是一年4月1日了。

2003年4月1日,「霸王别姬」的主角,在这部电影中奉献了神级演绎的香港巨星张国荣离世,年仅46岁。

我知道,在很多人的心里,陈凯歌导演的「霸王别姬」是百看不腻的神作;

而“哥哥”张国荣自从离世以来,更是每年都会引发缅怀纪念潮。

为什么一部93年上映的电影,会成为后来者难以逾越的巅峰,为什么一个过世的演艺明星,会让人们怀念到如今?

最近,我把「霸王别姬」翻出来重温,对这部电影,对张国荣,以及对现在这个时代,都有了些不一样的感悟,当然,也有了些不吐不快的槽。

就像红学家对「红楼梦」的看法众说纷纭,不同的人从「霸王别姬」中看出了不同的内涵。

有人说,它讲的是同性之间的爱与不得;

有人说,它讲的是人注定无法摆脱自己的命运;

有人说,它讲的是半个多世纪中京剧的辉煌与衰落;

还有人说,它讲的是大时代下,个体的渺小与无力。

……

这些观点都有道理,但我在的理解中,「霸王别姬」讲述的是一个关于投入的故事——

极致的投入如何成就了一个人,以及投入必然导致的孤独、痛苦和毁灭。

这个投入的人,便是张国荣饰演的

程蝶衣

。

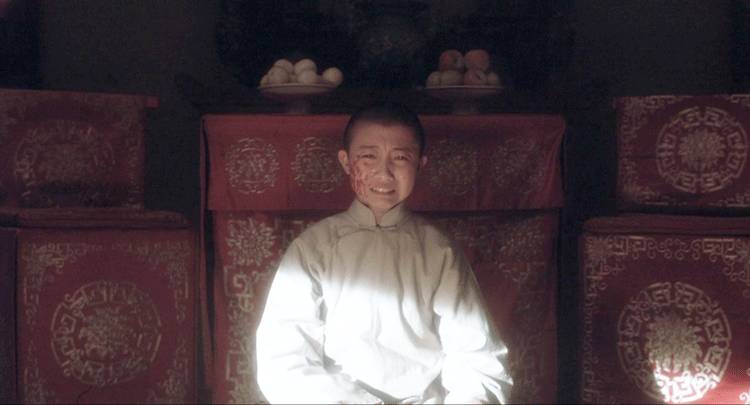

约莫八九岁的时候,因为“男孩儿大了留不住”,他被当妓女的母亲送到了喜福成科班学京剧,艺名

“小豆子”

。

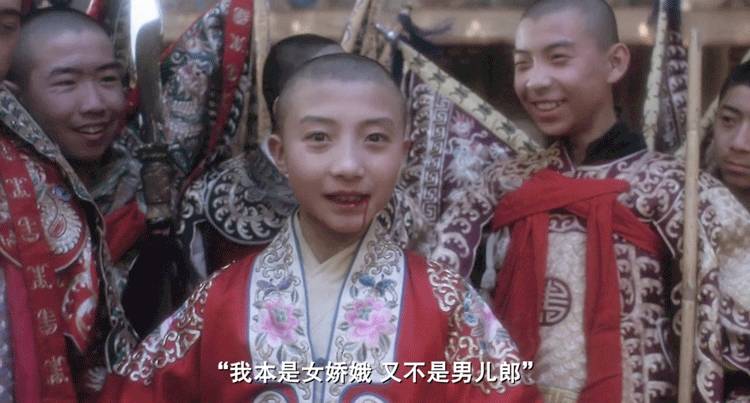

小豆子面容清秀、身段柔弱,本是旦角的好苗子,却总把「孽海记」里「思凡」那折的“我本是女娇娥,又不是男儿郎”错背成

“我本是男儿郎,又不是女娇娥”

,因此没少挨师傅打。

打完了,师傅讲了一出戏,名叫「霸王别姬」——

楚霸王项羽英雄一世,却在垓下中了汉军的十面埋伏,临到头就剩下一匹马和一个女人还跟着他。霸王让乌骓马逃命,乌骓马不去,让虞姬走人,虞姬不肯。虞姬最后一次为霸王斟酒,最后一回为霸王舞剑,尔后拔剑自刎,

从一而终!

师傅说,讲这出戏,是为了说明一个唱戏和做人的道理:

人得自个儿成全自个儿。

听完这句话,“小豆子”泪流满面,狠狠地抽自己耳光……

结果,戏院经理来探班,他又把词背错了。

眼看整个戏班的生计要没着落,戏班里的大师哥“小石头”怒了,抄起师傅的烟袋锅子就往他的嘴里捅:“我叫你错!我叫你错!我叫你错!”

捅完了,满嘴流血的“小豆子”好像终于接受了戏里对自己的性别设定,正确地背出了那句

“我本是女娇娥,又不是男儿郎”

。

用烟袋锅子捅他嘴的“小石头”,学的是武生。俩人勤学苦练,终于都成了名角儿,一出「霸王别姬」珠联璧合、誉满京城。

扮楚霸王项羽的,是“小石头”段小楼,扮虞姬的,就是“小豆子”程蝶衣。

我之所以说「霸王别姬」这部电影讲的是关于“投入”的故事,正是因为程蝶衣对“虞姬”对京戏,都做到了全部生命的投入。

声名初起,京城最有名、最懂行、最有钱的名流票友袁四爷来捧他的场。

戏院经理说,四爷您看,“到没到人戏不分,雌雄同在的境界”?

人戏不分,雌雄同在。

这就是对程蝶衣“投入”状态的最好概括:上了台,他是虞姬,是旦角,可下了台,他好像还是活在角色里。

唱完了戏回到后台,段小楼早早卸了妆,而蝶衣呢,还是带着油彩。

得知小楼在八大胡同有了相好,他顿时就吃醋了。下面这段对话,配上张国荣的演技,值得回味100遍——

蝶衣:你忘了咱们是怎么唱红的了,不就凭了师傅一句话?

小楼:什么话?

蝶衣:

从一而终!

(急跑来抓住小楼的胳膊)师哥,我要让你跟我,不对,就让我跟你,好好唱一辈子戏,不行吗?

小楼:这不小半辈子都唱过来了?

蝶衣:(声嘶力竭地)

不行!说的是一辈子!差一年,一个月,一天,一个时辰,都不算一辈子!

小楼听完呆了半晌,然后感叹:

“蝶衣,你可真是不疯魔不成活啊!唱戏得疯魔,不假,可要活着也疯魔,在这人世上,在这凡人堆儿里,咱们可怎么活哟。”

然而,蝶衣还是继续“疯魔”下去了。

小楼的相好,花满楼的菊仙找到戏班,要和小楼成亲。

小楼和蝶衣说,你叫声嫂子吧,把证婚人的活儿也给我揽下来。

多正常的请求,可蝶衣当场就甩了脸子:黄天霸和妓女的戏,不会演。

小楼临走撂下句话:

我是假霸王,你是真虞姬!

其实,他何止是真虞姬。

对一个把整个生命都入了戏的人来说,他可以是游园的崔莺莺,可以是醉酒的杨贵妃。

这样的投入,让蝶衣被神一样追捧:戏迷捧场,日军捧场,国民党高官点名要他唱,解放军进了城也要来一睹他的风采。

日军和伪军控制戏院,台下乱作一团,舞台灯光时亮时灭,可他好像视而不见,自顾自地演他那醉酒的杨玉环。

新社会了,上边要推现代戏,请他发表看法,他完全不知趣地讲大实话:

现代戏服装有点怪,行头不好,布景也太实了,怕这么一弄,就不是京戏了。

和蝶衣的“投入”形成对比的,不是“不投入”,而是其他人的

“清醒”

。

比如戏院经理那坤,也算是在戏里浸淫了大半辈子的人。然而讨论现代戏时,他一看苗头不对,马上表忠心:“程同志,这不对,这现代戏是新事,咱们应当拥护,应当支持啊。”

当然更主要的,是通过小楼的“清醒”来对比。

小楼知道戏就是戏,

下了台就卸妆,唱完戏喝花酒,他不会认为自己真是霸王。

所以,讨论现代戏发言时,他明哲保身:“依我看,只要是唱这西皮二黄,它就是京戏。”

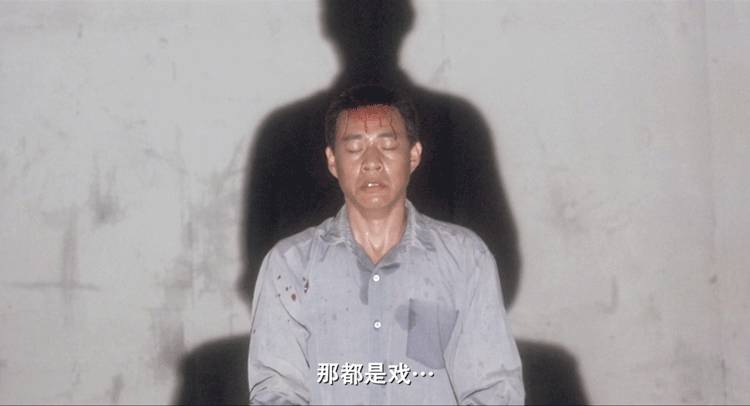

所以,当“文化大革命”中的红小兵问他“你不是一直是霸王吗”时,

他说,

那都是戏,不是真的。

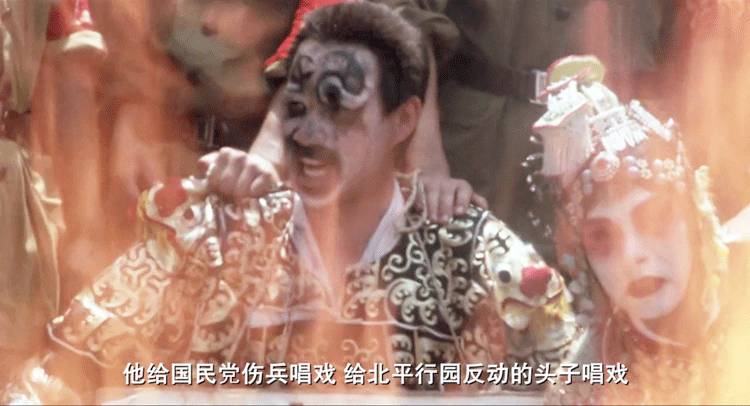

所以,当小楼被按在地上接受批斗,他就扛不住逼问拷打,对蝶衣越揭发越来劲——

“他给日本侵略者唱过堂会,他当了汉奸,他给国民党伤兵唱,给北平行园反动头子唱,给资本家唱,给地主老财唱,给太太小姐唱,给地痞流氓唱,给宪兵警察唱,他,给大戏霸袁世卿唱!”

蝶衣是把整个人的生命投入在戏里的,当他听到小楼的“揭发”,他的第一感受是:

你们都骗我,都骗我……

说好的你是霸王我是你的虞姬,说好的从一而终,说好的唱一辈子戏,结果你现在背叛了我。

大家可以想想,自己不管不顾全心投入,别人却始终有所保留随时可以抽身撤步,这是什么感觉?

欺骗,愚弄,觉得自己像个傻子一样可笑。

“文革”结束了,苦尽甘来,师兄弟又能同台唱戏了。两人在空无一人的剧院里走台时,小楼开玩笑般地错念出「思凡」的戏词:“我本是男儿郎。”

蝶衣脱口而出:“又不是女娇娥。”

他又错了。

其实是,他终于对了。

在最后一次和小楼走了一遍「霸王别姬」后,蝶衣抽出霸王身上那把见证了他们分分合合的宝剑,刎颈自尽。

他看清了自己不是虞姬后,用虞姬的方式为自己谢了幕。

最终,你也不知道,他到底从戏里出来没有。

在豆瓣网上,「霸王别姬」常年排在电影类TOP250的第3位,前两名是「肖申克的救赎」和「这个杀手不太冷」。

为何一部1993年的电影,直到今天都让后来者难望项背?

答案其实很简单。因为,想拍出一部讲述疯魔和投入的电影,电影人就必须先疯魔,先忘我投入。

当年拍「霸王别姬」的人,用今天的眼光来看,没一个正常的,真真就是一帮戏疯子。

怎么疯?抽耳光是真抽,打人是真打!

就拿演段小楼的张丰毅来说,有场戏是授业老师教训成了名的弟子,还像小时候那样打板子。

那么大个子的男人,要被打屁股,想想也怪难堪的,找个替身不拍正面也就得了。

可是张丰毅不,他跟陈凯歌说,

我不在乎,让我来,要真打,而且脱了裤子趴凳子上打,跟小时候一样,那效果才好。

小演员们也同样够拼。

那场“小豆子”抽自己耳光的戏,演员尹治说,

我爸我妈打我也没我自己打得这么狠,一共打了十九下。

打完导演都哭了。

还有一场戏,菊仙要从花满楼的二楼跳下来,被段小楼接着。快3米高的台子搭好,演菊仙的巩俐却怎么也克服不了心理障碍,不敢往下跳。

像她这种人气爆红的腕儿,要求用个替身一点不过分。但是巩俐没提这茬,最后咚咚咚灌了自己好几口酒,一咬牙跳了下去。

最疯魔的,还是张国荣。

本来,张国荣没有

一点戏曲经验,要想演好程蝶衣,挑战巨大。

结果,他把其他的事全推掉,先飞到北京,踏踏实实地学了半年京戏,研读了各种有关京剧表演的著作。

拍摄间隙聊到兴头上,他叼着烟就能练起来。

因为他知道,要想演出程蝶衣那种人戏不分的劲儿,自己就得先进入人戏不分的状态。

电影中有一节是「贵妃醉酒」,高力士的扮演者是位京剧名家,号称“梨园第一名丑”,拍戏那天他与张国荣搭戏,完事之后悄悄问工作人员:这个人学了几年戏了?

工作人员回答:没学过戏,香港明星来着。

老先生大吃一惊,立即上前与张国荣结交,赞不绝口。

以上种种,也算是演员本分,可最让人瞠目结舌的,是张国荣居然拿起笔来改了剧本。

很多人不知道,电影「霸王别姬」其实是改编自作家李碧华的同名小说。

本来,小说的结局是菊仙自杀,段小楼“渡江”南临香港,后与程蝶衣重逢,时过境迁,两人都老了,一切暧昧的情感都淡了。

可是张国荣觉得如果电影用这个结尾,效果会不好,他2002年在香港中文大学演讲时说:

其实电影这个结局,是我跟张丰毅二人构思出来的,因为我跟他经历了电影前部分的制作跟演绎,都有感在大时代的浪涛中,电影是难以安排霸王渡江南来的。

毕竟,“文化大革命”这部分是很沉重的戏,经历了这段,实无必要好像小说那样再安排他们年老的重逢,这会令“戏味”淡了。

演员直接篡了导演和编剧的权,疯魔到如此地步,今天简直难以想象。

「霸王别姬」的制片人徐枫回忆:

我一直跟哥哥(张国荣)讲,拍这部戏,大家一定要义无反顾。就是说我们全力往前冲,都做到最好,不要想到后面,就想着后面大海的船都烧掉了,反正不管。

我们没有退路了,大家向前走,一定要做到最好。每天都把自己份内小事跟工作做到最好了,这部戏就一定成功了。

可以说,正是这种义无反顾的全情投入,最终成就了「霸王别姬」全方位的经典。

我知道张国荣是好演员,也知道「霸王别姬」是好电影,然而我以前一直不太懂,为什么每年4月1日,就会有那么多人纪念“哥哥”,翻出「霸王别姬」来缅怀他?

最近,我有点想明白了。

前不久,知名编剧宋方金在微博发了一篇题为“表演,一个正在被毁掉的行当”的文章,用自己在横店“卧底”探访的经历,揭露很多剧组滥用替身的现状。

宋方金说,很多当红小鲜肉只需要到剧组来几天拍几个表情特写,压根都不需要表演,也不背台词、不搭戏,却拿着动辄五千万、八千万的片酬。

而影视剧中看到的他们的身影,基本都是替身,或者靠后期合成。

文中引述了一位资深演员的话:

有很多演员,一边在这边干这件事,又去那边干那个事,心根本就不在这儿。让他们在一个剧组里全身心去演一个人物,这是根本不可能的。来了以后,就说,来吧,拍。就是一个脸。……以前拍戏没替身。现在我拍戏,尤其是IP戏,全是替身。导演觉得很正常,IP剧好多都是香港导演。他们觉得很正常。他们经常是拍呀拍呀,然后说,演员老师你过来,你摆几个Pose,就OK了。然后就走了。他们也没感觉什么好与不好的。