© 原创优质出品 严禁复制转载

华 彩 丹 青 一 甲 子

北 京 画 院 六 十 年

1957年的春天,有过一些特别的回忆。

关于齐白石,关于一个叫做

“北京画院”

的四合院。

这一年,崔子范特别登门来拜访齐白石,带着一份特别的聘书。

崔子范是齐白石的私淑弟子,得齐白石指点,这次登门,是以“北京中国画院筹备处秘书长”的身份。紧张的筹建工作中,他第一个就想到了齐白石。

那天,崔子范先向白石老人的五子齐良巳说明了来意:“我们正在筹备成立北京中国画院,想请齐白石当名誉院长,不知老人家有什么意见。”

齐良巳进屋跟父亲商量,一会儿就出来说:“我父亲同意了,你进去见见他吧!”

崔子范这下安心了,见齐白石正坐在画案前,就将早已准备好的聘书郑重递交给老人。他对老师说:“您老担任北京中国画院名誉院长,对中国的国画界是一个很大的鼓舞。”

5月15日,齐白石以北京中国画院首任名誉院长的身份上任。

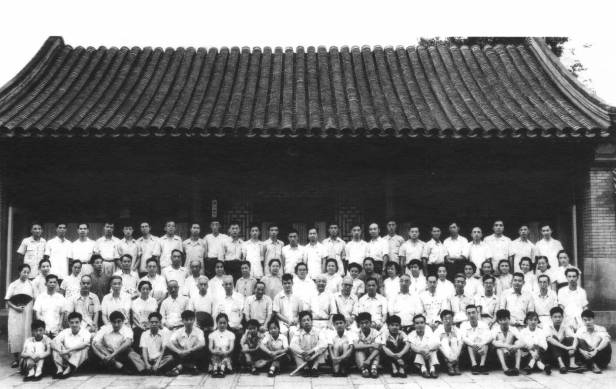

齐白石生日时与众画家合影

前排右起:吴一、王雪涛、叶浅予、娄师白;

二排右起:刘开渠、吴镜汀、陈半丁、齐白石、老舍、王朝闻、胡絜青、郭秀仪;后排右起:蔡若虹、华君武、李可染、吴作人、王曼硕、徐燕孙、陈缘督、惠孝同、秦仲文、曲则成

如今,一个甲子过去。

这所

新中国成立最早、规模最大的专业画院

,已更名为“北京画院”。它不仅是全世界收藏齐白石作品最多的地方,也曾聚集中国美术史上120位重要画家,并积累了自宋元、明清、近现代以来的作品

近8000件

。

此次六十岁生日纪念,北京画院美术馆以整整四层展厅来呈现这份“成绩单”。

展览从近8000件藏品中精选了

200余件

,涵盖书画、篆刻、古籍。这批作品来自北京画院不同时期的画家,既有金城、陈师曾、于非闇、陈半丁等一批“京派”,又有“海派”巨擘任伯年、吴昌硕,还有傅抱石、宋文治等“新金陵画派”,以及“渡海三家”张大千、溥心畬、黄君璧等。值得一提的是,北京画院藏古代作品,这次也是首次系统展出。

此外,展览还以文献展的形式,梳理了60年来北京画院在创作、研究、教学、展示等方面的积累与成长。

展览现场

部分展出作品

从雨儿胡同13号开始

“北京中国画院”

的名字

,是周恩来总理提议的。

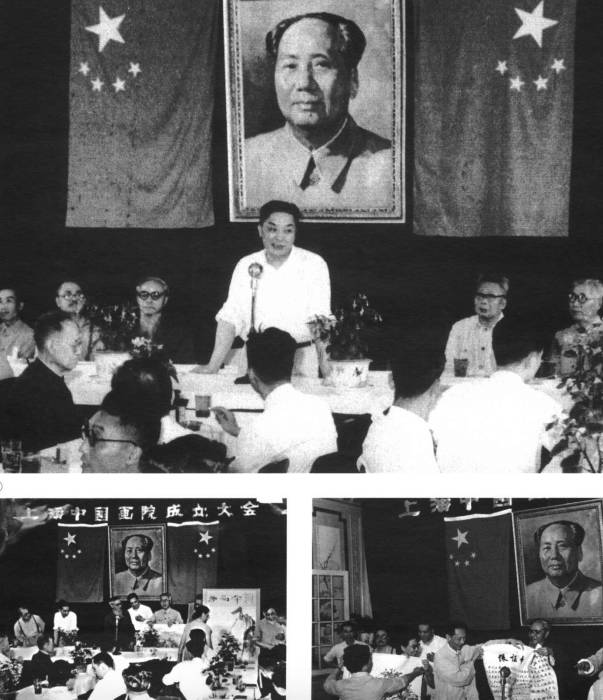

在1957年5月14日的成立大会上,他谈到自己对这个名字的纠结过程:

“关于‘北京中国画院’的名字,我就首先闹了一个别扭,我常常会给自己闹别扭的。记得几年前,我们在纪念齐白石先生的生日宴会上,我就说过‘国画’的说法有些不合适,好像形成‘只此一家,别无分号’。……有些同志说,画院的名字能否叫民族画、古典画……我看都有缺点,因为我们不能陷于古典的圈子里,而不包括西洋画的长处。我指出‘北京国画院’应该叫‘北京中国画院’,这是我的意见。不过话又说回来,这仅是一个提议,如你们不同意,我就改过来。”

北京中国画院成立大会现场

北京中国画院成立典礼纪念留影

随即,上海中国画院成立大会召开,画师们都很激动

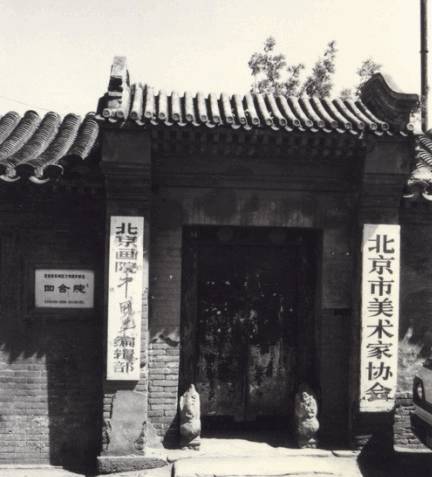

故事的开始,必须提到一个地址:

雨儿胡同13号

。

以此为最初的起点,一切从这里开始酝酿、诞生、成长。

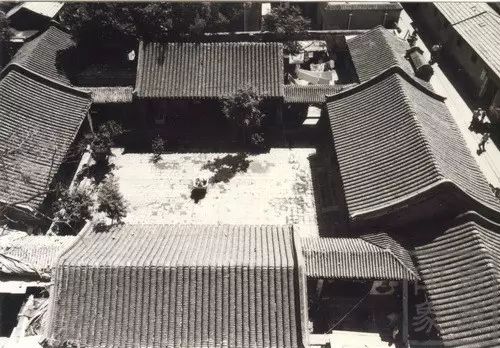

今天的雨儿胡同,在南锣鼓巷西侧,从南往北数第三个胡同,就是了。13号在胡同中段,是一座坐北朝南的四合院。

1955年,齐白石就在这儿住了半年,文化部为其购买,但老人住不惯,又搬出去了。齐白石去世后,13号本准备改为“齐白石纪念馆”,后来成为北京画院办公地点。

当年,北京画院的筹划工作就在这里开展,叶恭绰、崔子范、于非闇、陈半丁、叶浅予、启功……都是筹划小组的成员。

位于雨儿胡同的北京画院旧址

四合院旧影

一系列事情正在悄悄发生改变。

上世纪50年代很特殊,中国画正陷入前所未有困境。李可染在1950年写过一篇文章,里面用两个字来概括了中国画面临的命运——厄运。不仅传统山水画、花鸟画备受冷落,美术院校的中国画与西画也合并为了绘画系,中国画还被“彩墨画”所取代;在彩墨画系,潘天寿、黄宾虹等老先生都遭遇轻视,一度失去授课权,李苦禅只能守传达室。

那些散落在民间的老画师更不用说,无处卖画,也没有工资,家里甚至已经揭不开锅了。

当北京画院成立时,这些老画家们激动得抱头痛哭。在这个胡同里,他们总算有了真正的归属。中国画的生存、中国画家的生存,也有了转机。

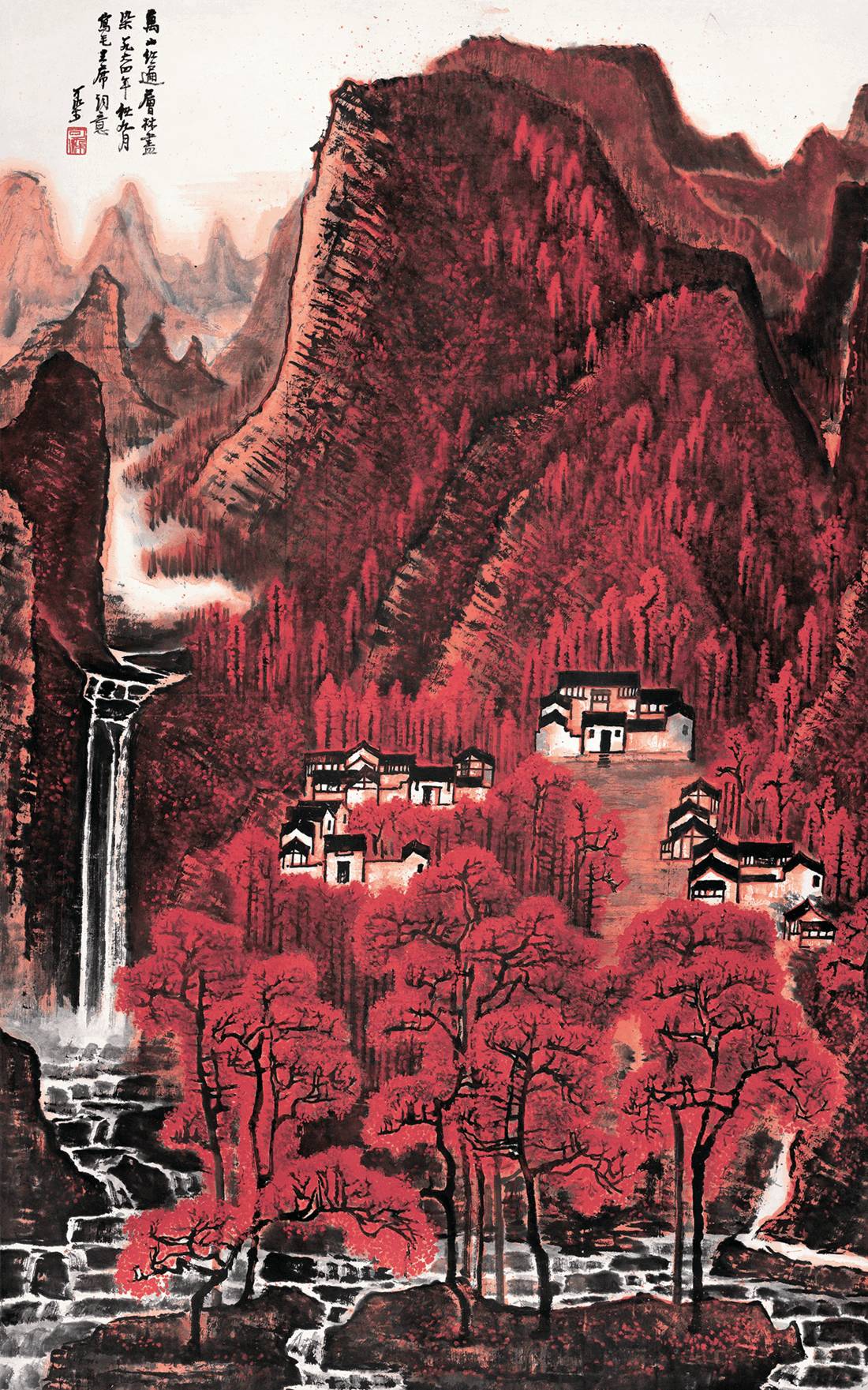

万山红遍 李可染

136 cm×85 cm 1964年 北京画院藏

鹰 潘天寿

247×357cm 无年款 纸本设色 北京画院藏

写江山远近之势 黄宾虹

88.5×38.5cm 1947年 纸本设色 北京画院藏

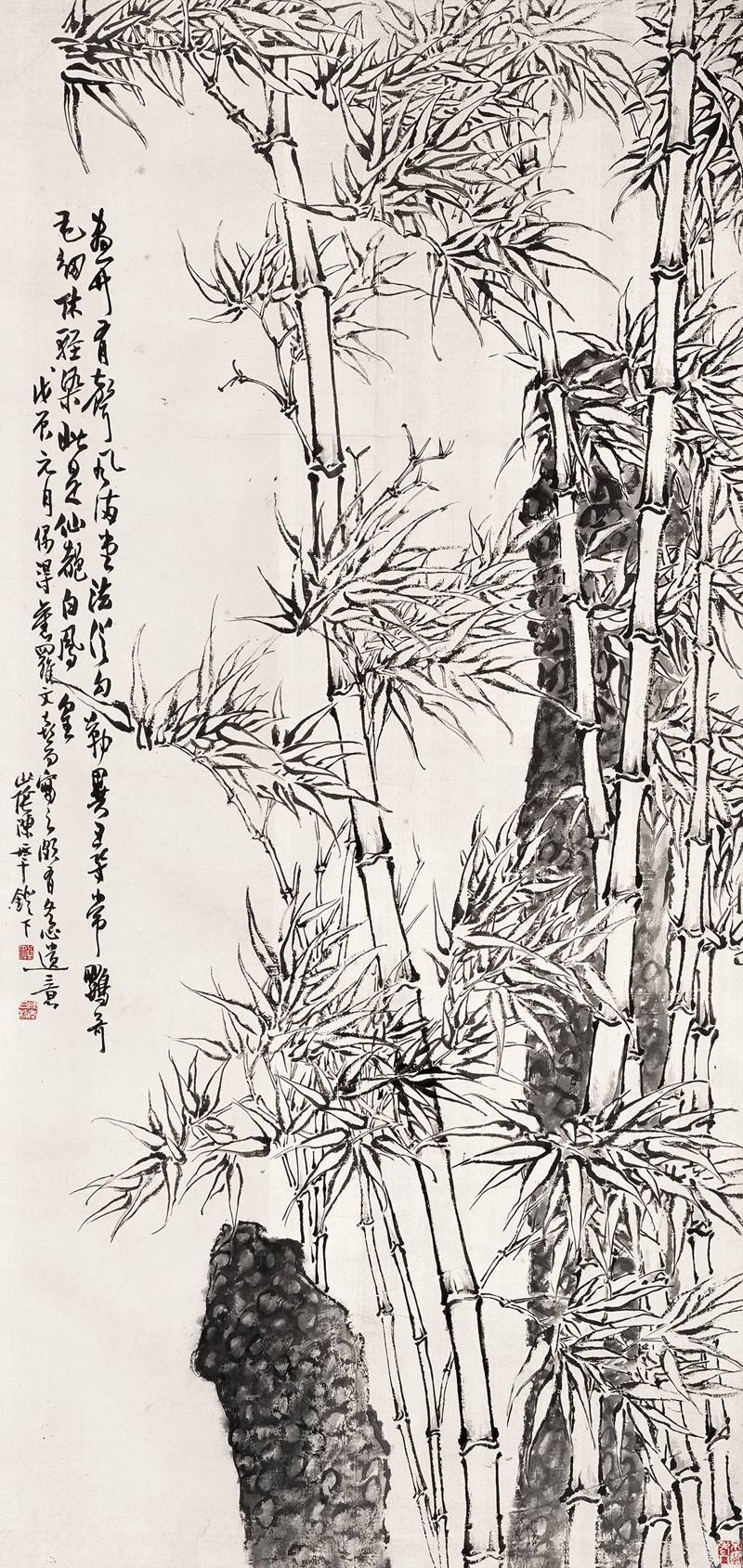

双勾竹 陈半丁

135×64 1928年 纸本墨笔 北京画院藏

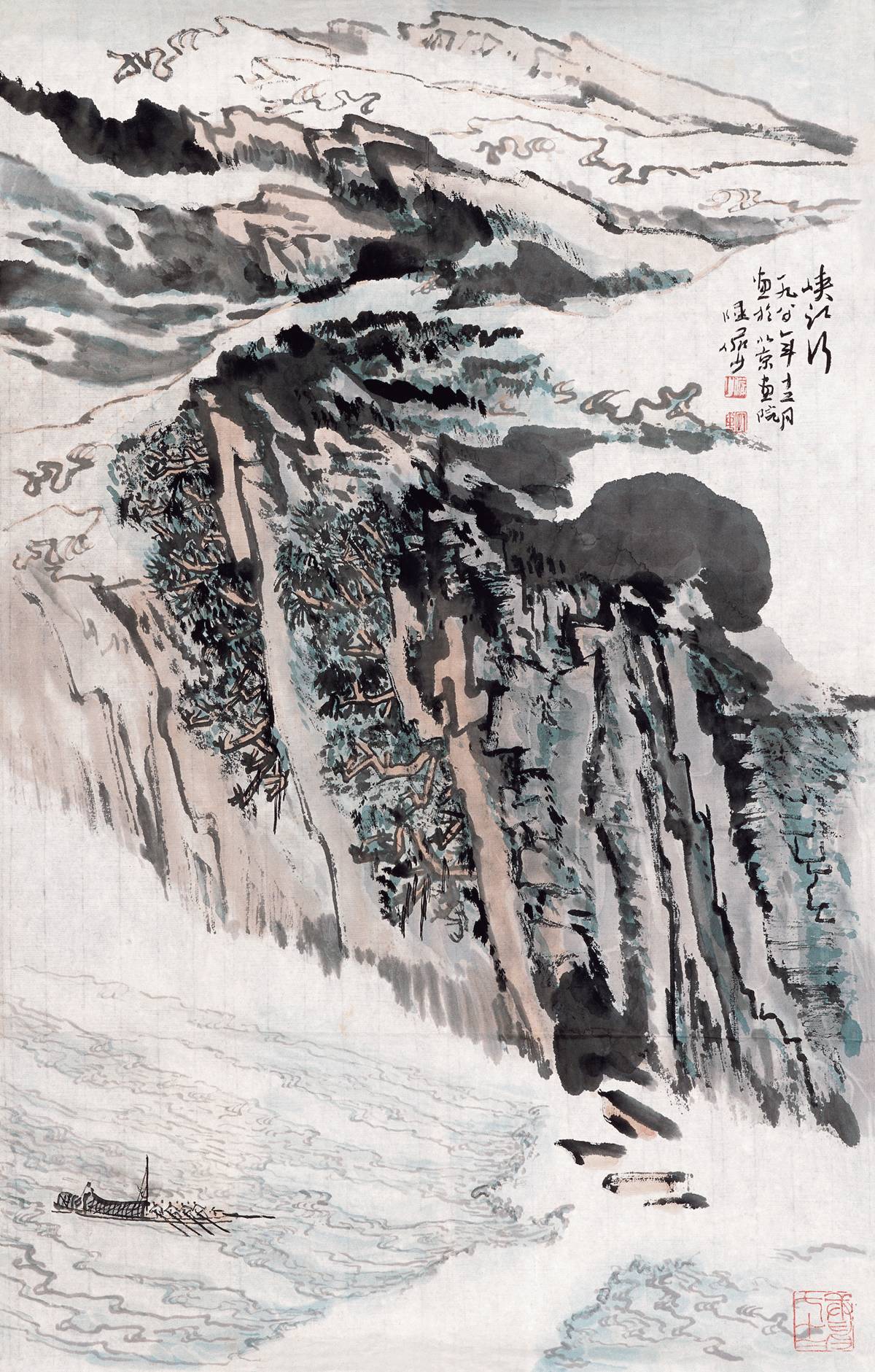

峡江行 陆俨少

69×69.5cm 1980年 纸本设色 北京画院藏

戏剧人物 关良

34.5cm×35.5cm 1953年 纸本设色 北京画院藏

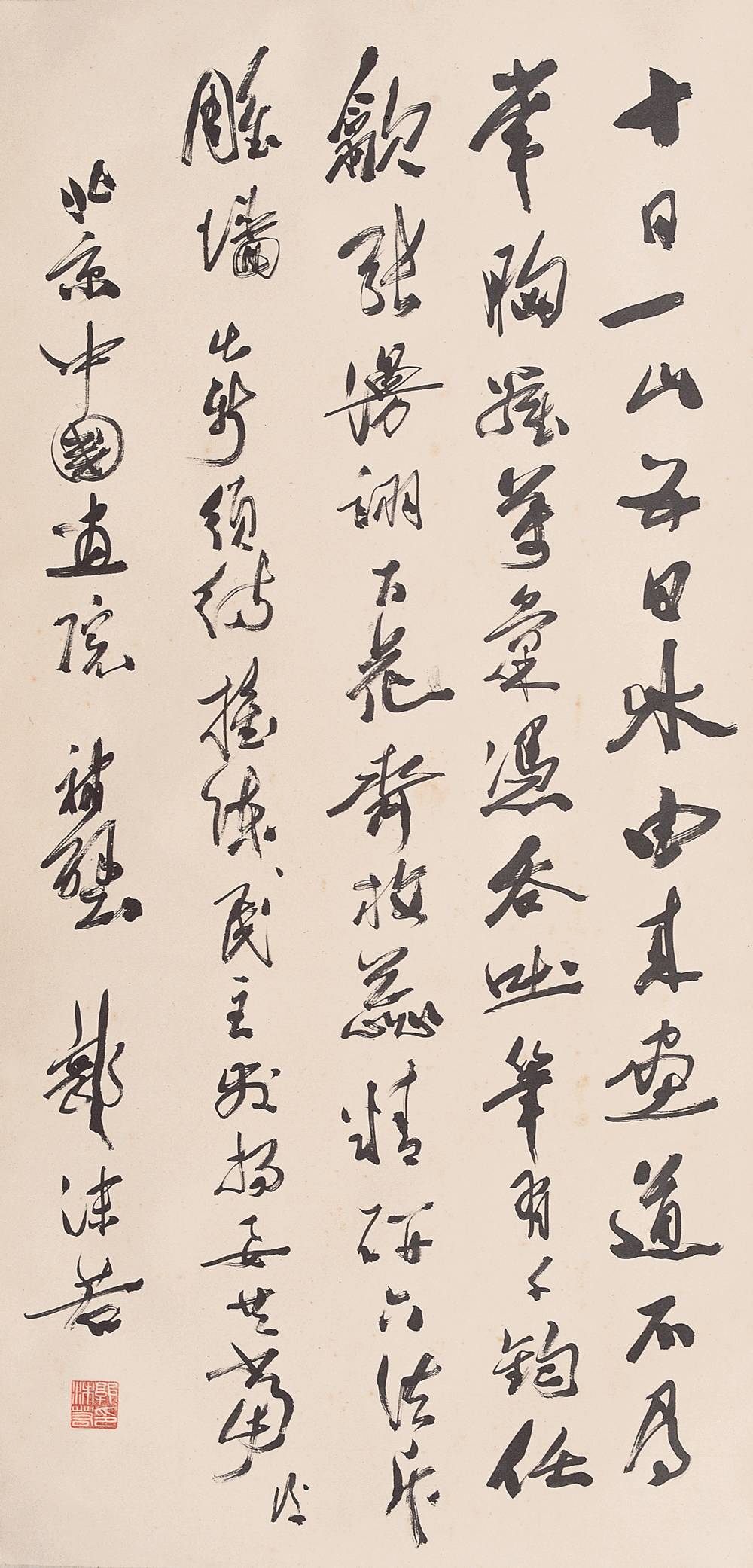

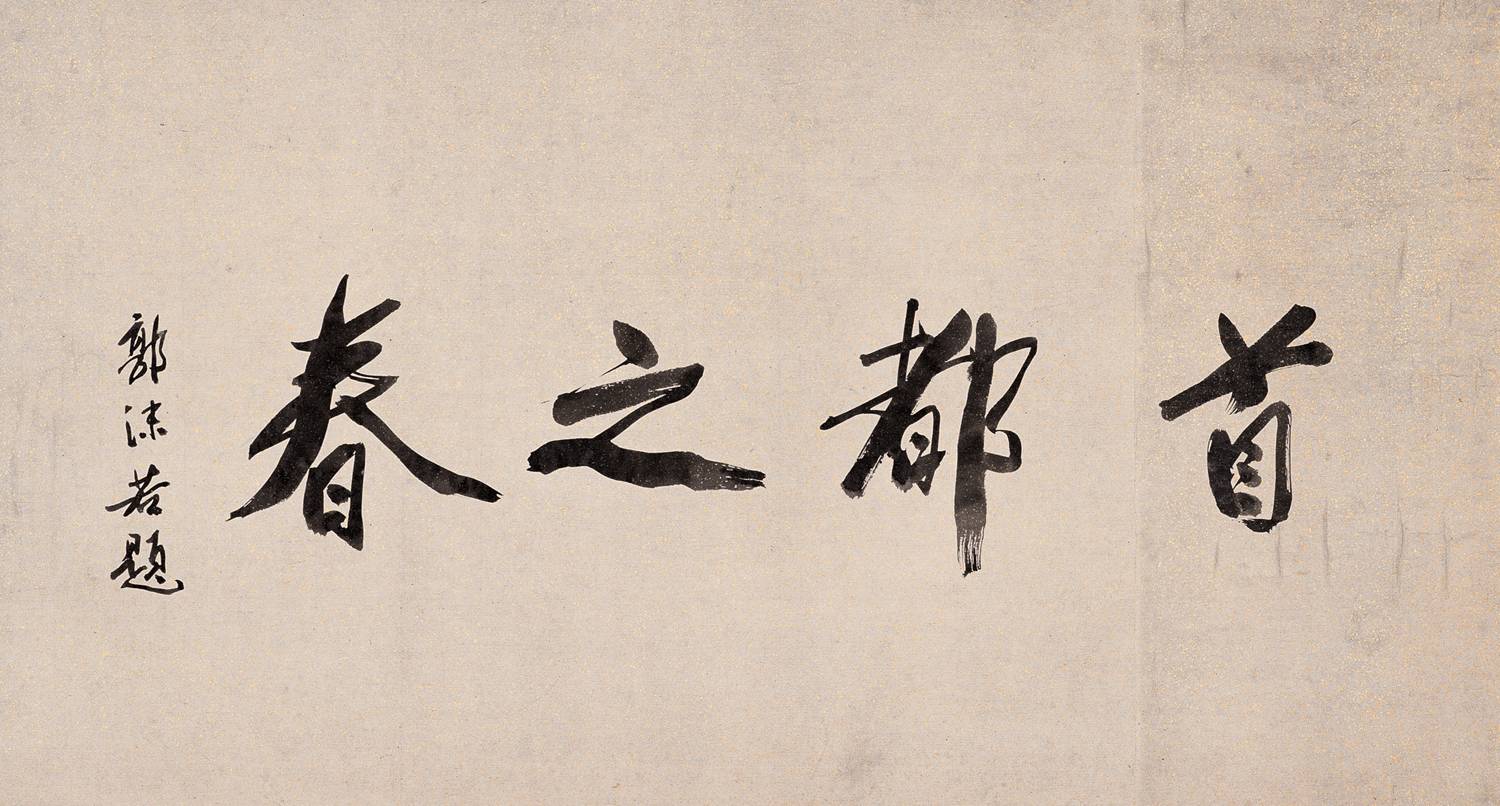

赠北京中国画院 郭沫若

130×63cm 1960年 纸本墨笔 北京画院藏

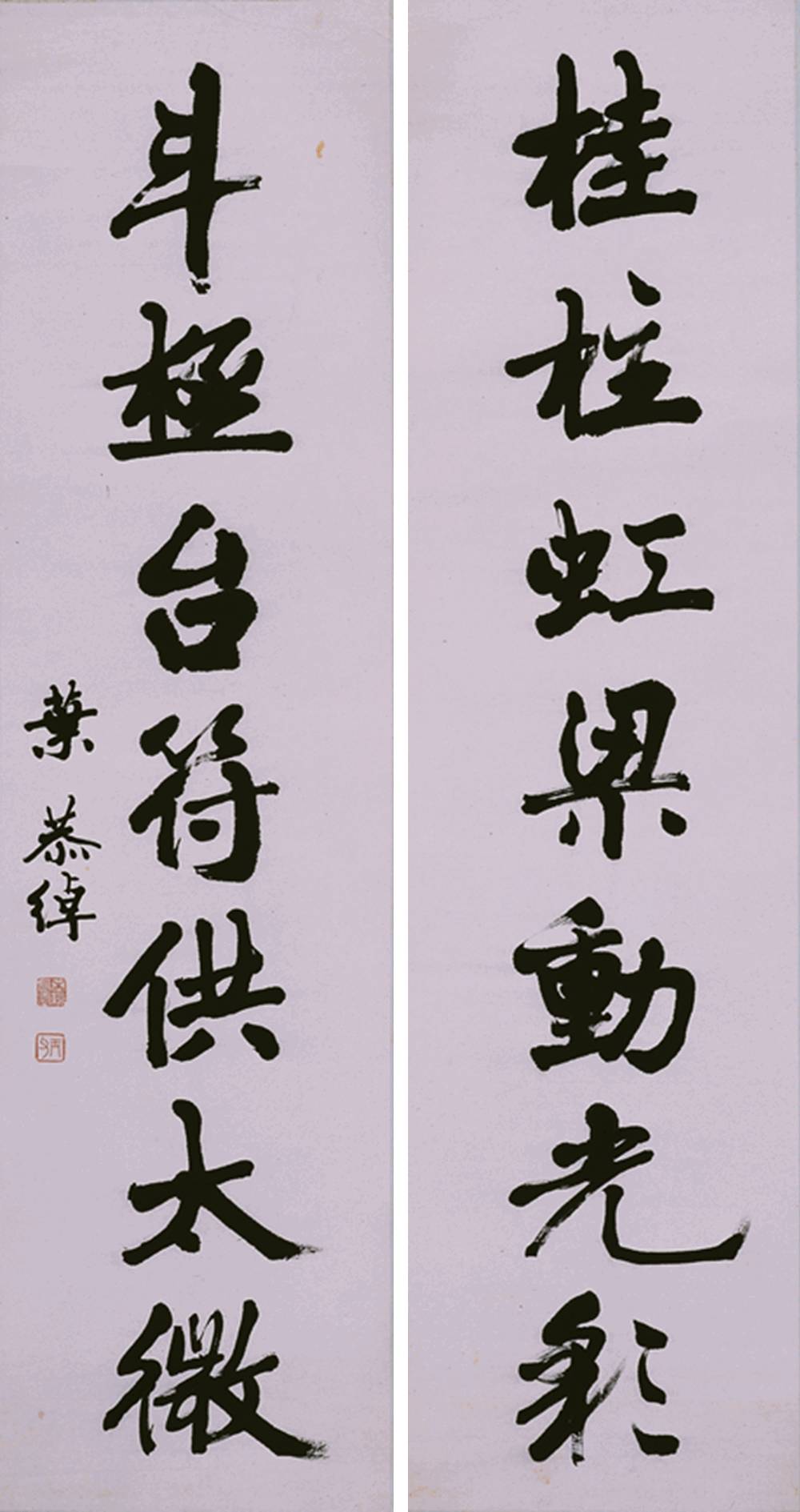

七言联 叶恭绰

151×39cm 无年款 纸本墨笔 北京画院藏

雨儿胡同齐白石旧居里,开设了北京画院绘画研修培训场所;吴作人、李可染、李苦禅、黄永玉、张仃……都被北京画院聘为院外画师;小小的四合院里,画家们观览、交游,伴随画院成立创刊的《中国画》杂志编辑部也在这里切磋、研讨,小院变得越来越热闹。

展览一开始的这件《东风吹遍百花开》说明了一切。当年,画家们自发组织完成了这件巨幅绘画,那是画家们在画院成立之初无法言说的欢喜。

现场,还留存着北京画院画家马晋为第一届研修班授课时绘制的课徒稿,以及当时研修班学生,现中央美术学院教授,著名艺术史学者薛永年的临本。

一时间,好像又重新回到了那条胡同,那座小小又热闹的四合院。

1959年7月,北京中国画院业余进修班学院结业合影

东风吹遍百花开 北京中国画院花鸟组

162×305cm 20世纪50年代 纸本设色

东风吹遍百花开(局部)

首都之春(局部)古一舟、惠孝同、周元亮、陶一清、何镜涵、松全森合作

67.5×4560.5cm 1959年 纸本设色 北京画院藏

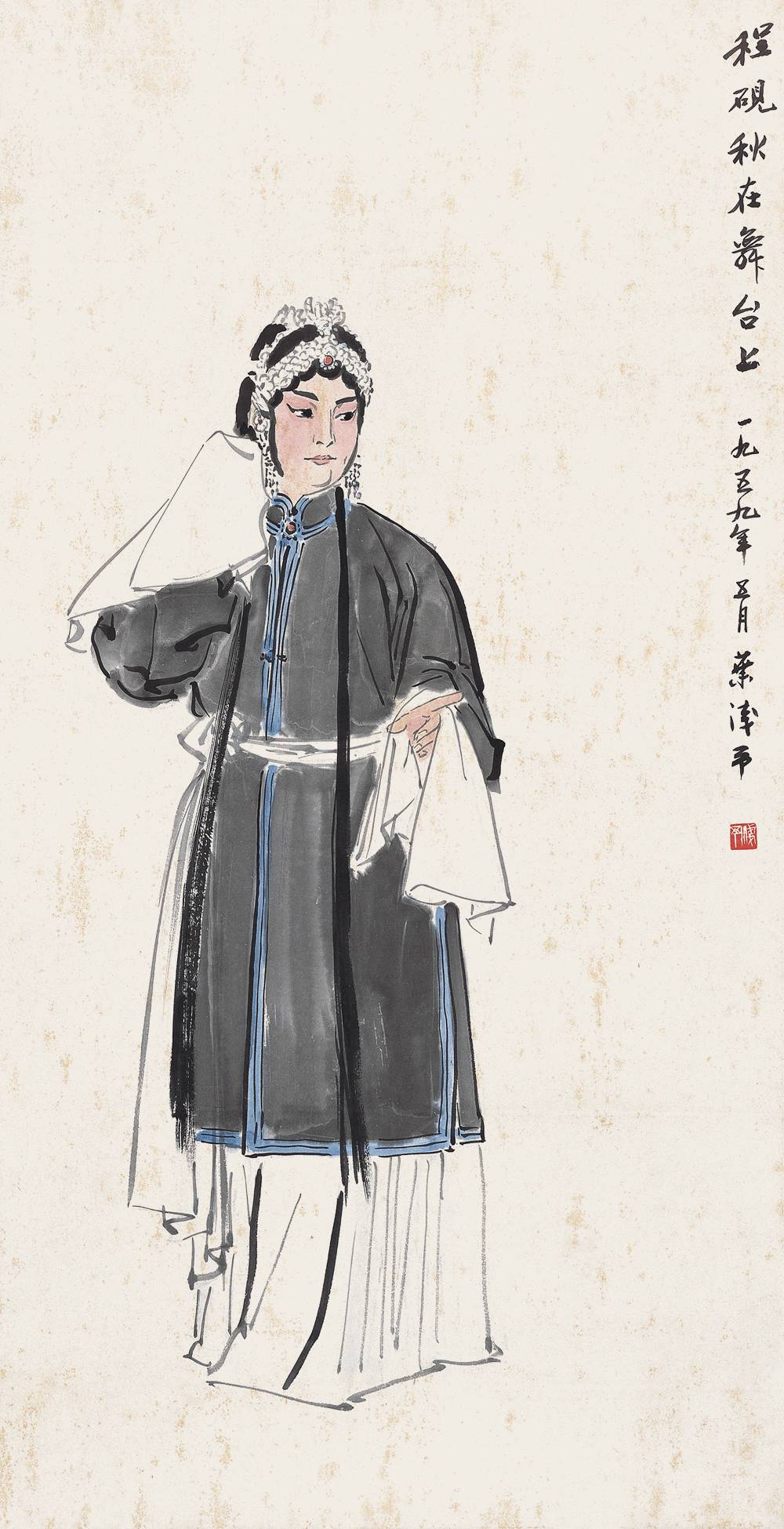

程砚秋在舞台上 叶浅予

69.5 cm×45.5cm 1959年 纸本设色 北京画院藏

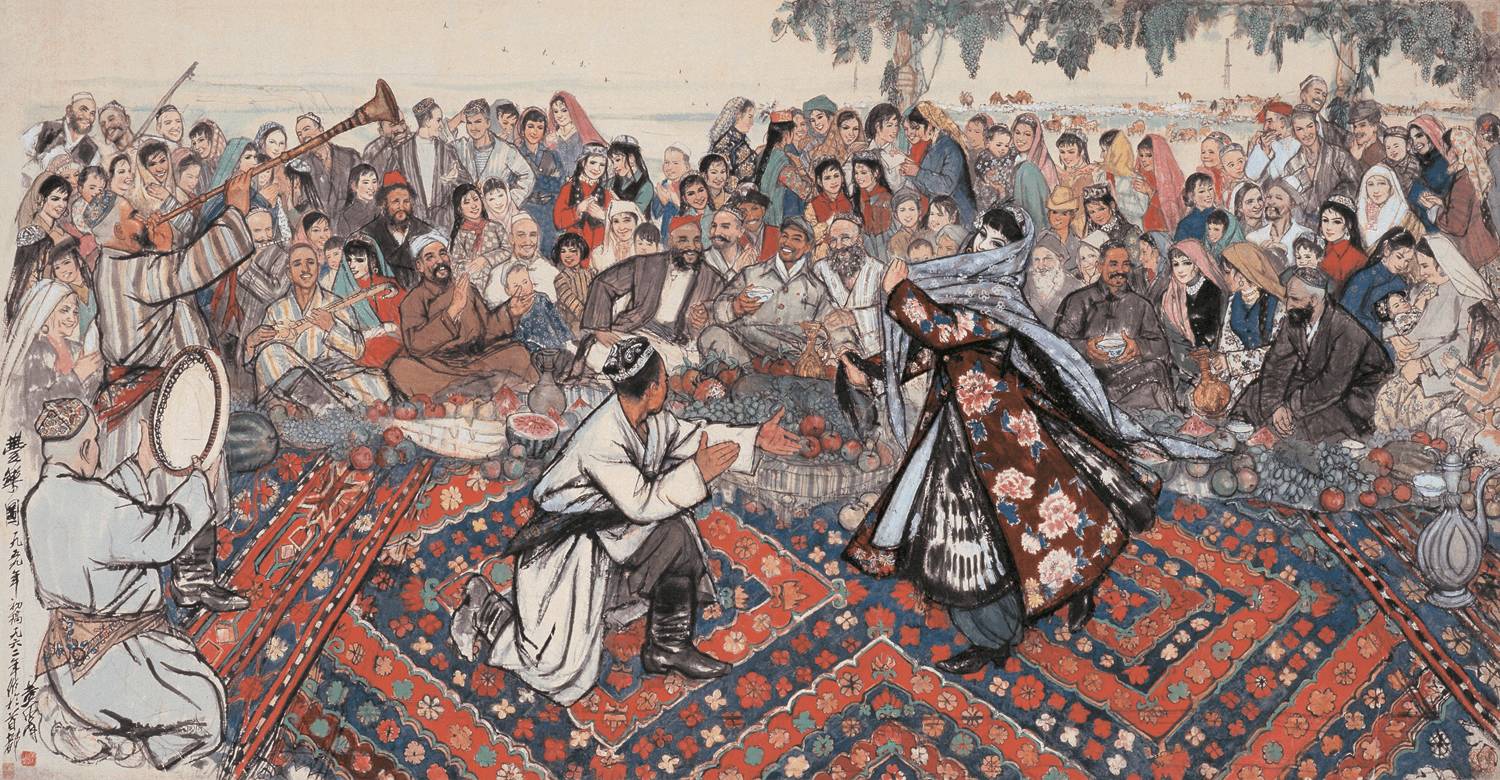

丰乐图 黄胄 纸本设色

146 ×282 cm 1962年 北京画院藏

鸡 徐悲鸿

114×65 1946年 纸本设色 北京画院藏

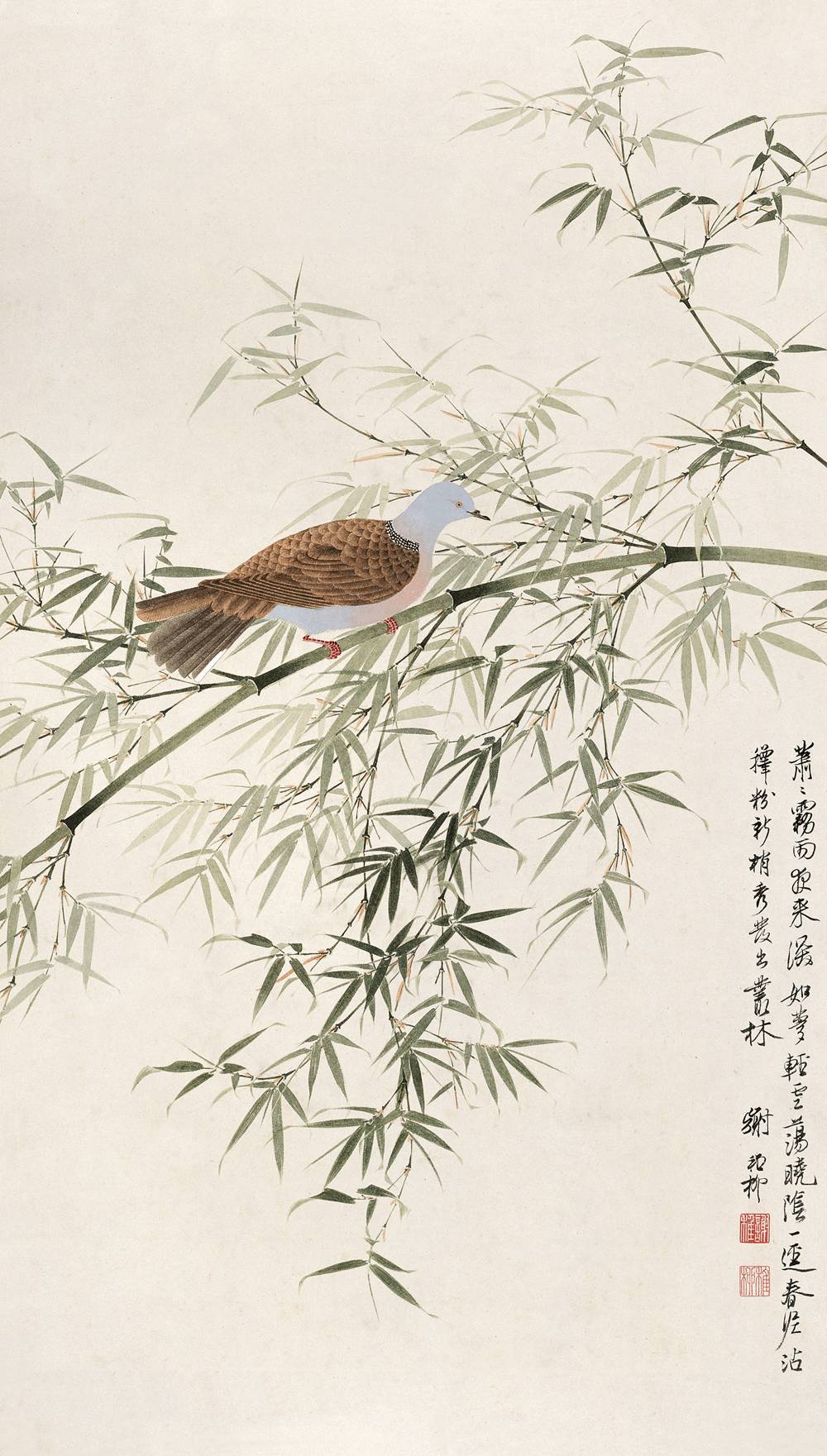

绿竹斑鸠 谢稚柳

85.5×49 无年款 纸本设色 北京画院藏

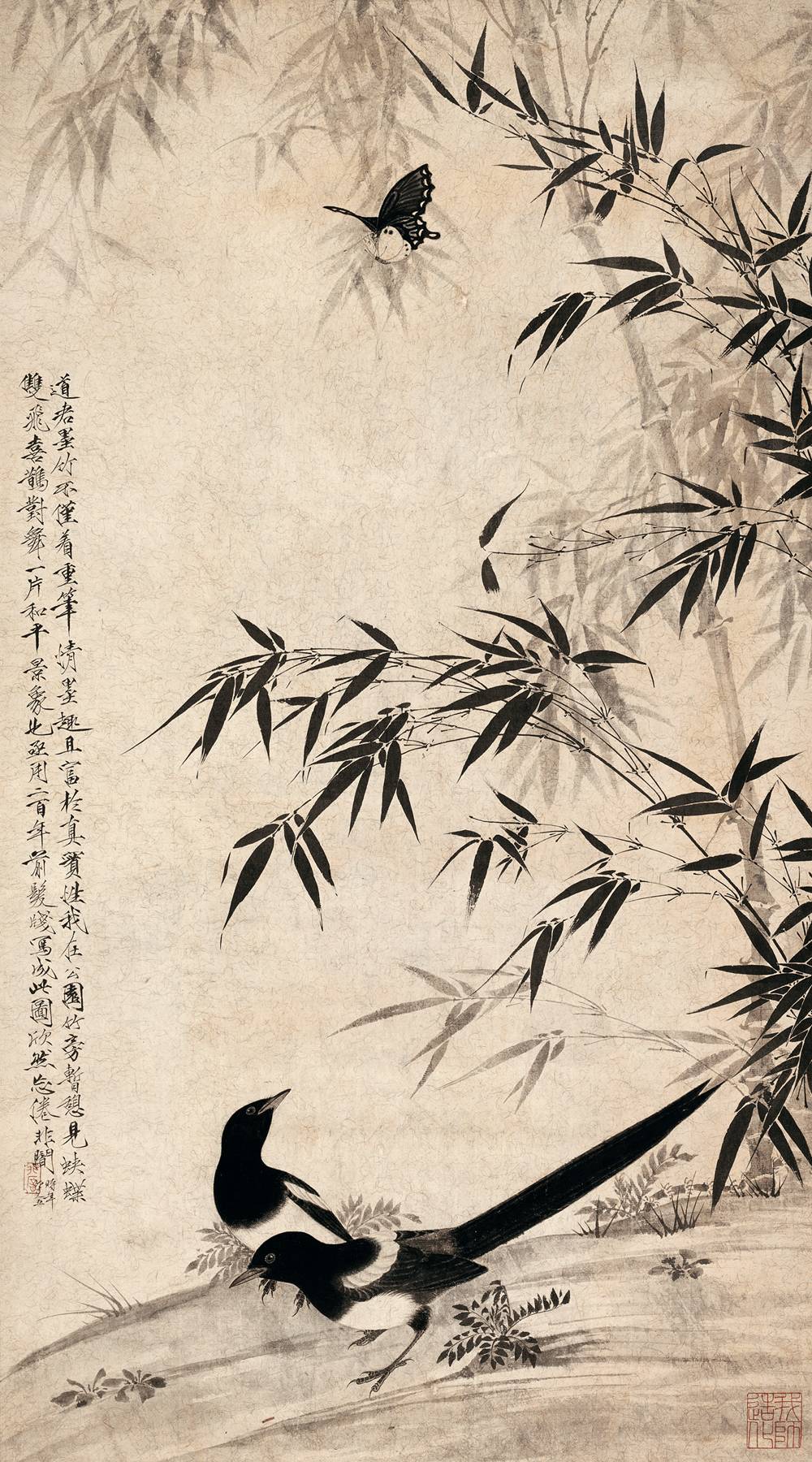

墨竹喜鹊 于非闇

113×63 1954年 纸本设色 北京画院

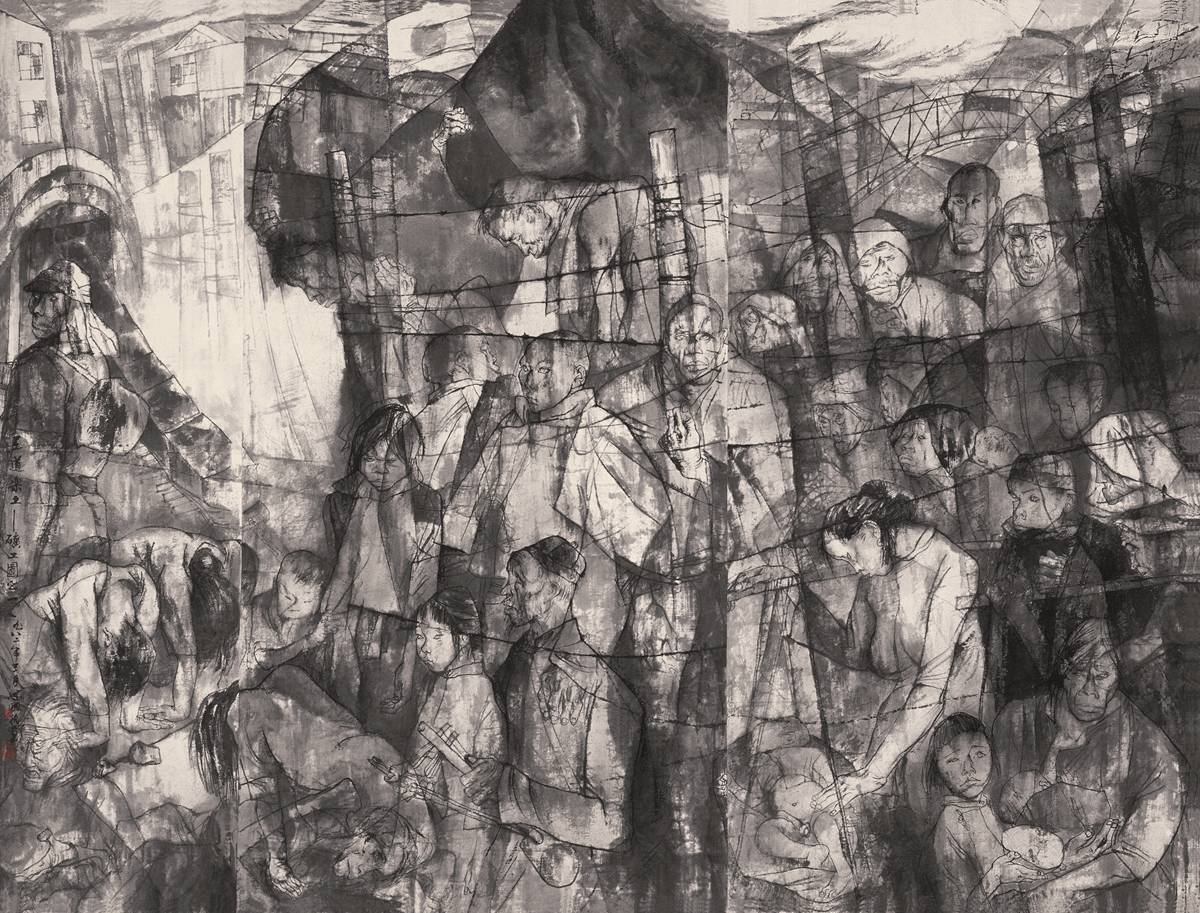

周思聪 王道乐土——矿工图之一

纵 177厘米 横236厘米 宣纸水墨 1982年 北京画院藏

齐白石收藏中的意外发现

有趣的是,此次甲子特展前,整理馆藏齐白石藏品时竟发现了一套1979年邮电部发行的16枚《齐白石作品选》,图案都是白石老人60岁以后的作品。而入选邮票的其中九件作品,正是北京画院所藏。展览中,画作与邮票并置展出,是为一种观照。

这样的新发现,每年都在北京画院藏的

2000余件齐白石作品及遗物中诞生。

1979年邮电部发行《齐白石作品选》

红梅图 齐白石

167.5×43.5 无年款 纸本设色 轴

北京画院藏

如今我们提到北京画院时,总会讲到它作为“全球收藏齐白石作品最多的机构”的身份——但你知道,这些藏品到底是如何入藏北京画院的?

再回到那个四合院。

北京画院才刚立四个月的时候,齐白石就过世了。

由北京画院的齐门弟子牵头,开始张罗“齐白石纪念馆”的建立,一系列捐赠及征集工作全面展开。

北京画院学术部主任吕晓在《齐白石的收藏、信札、遗物及其他》中提到,彼时,画院还派了专人到雨儿胡同13号进行清扫工作,并绘制了雨儿胡同展厅平面图,制定了齐白石纪念馆修缮布置计划草案等。

家属按老人遗愿捐赠了家藏作品

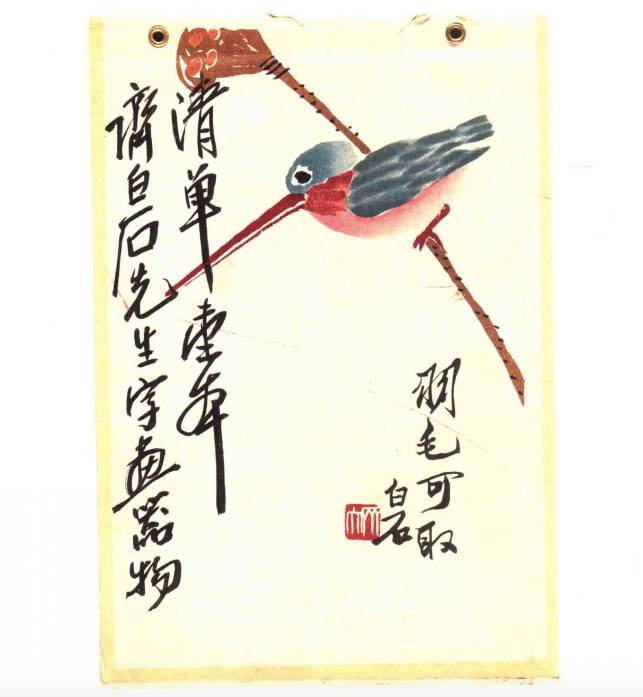

《齐白石字画器物清单一本》记录了详情

清单内页详情

无奈,“三年灾害”和其他一些原因之下,这项工作被迫终止。

这批庞大且无价的藏品及文献就这样留存在了北京画院保管,1959年,画院将其整体封存。

这里面包括了

齐白石遗属捐赠的“齐白石遗作展”中的部分作品及文献资料;从齐白石生前好友、门人以及一些报社、文化机构处征集的藏品;以及收集的齐白石使用过的生活用品;鉴藏工作小组还特别向国家申请经费从民间购藏了一批藏品。

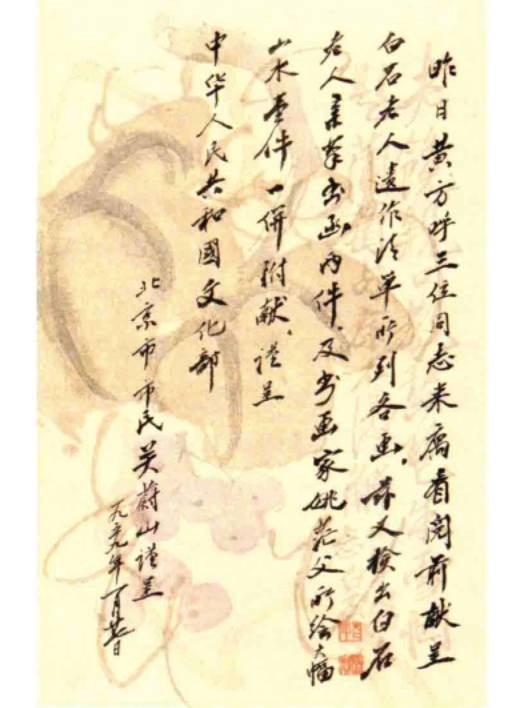

尤其齐白石生前好友关蔚山,向文化部捐赠了75件齐白石及齐白石相关作品。

在写给文化部的信里他说:

“昨日黄、方、呼三位同志来寓,看阅前献呈白石老人遗作清单所列书画。兹又检出白石老人亲笔书函两件,及书画家姚茫父所绘大幅山水壹件,一并附献,谨呈中华人民共和国文化部。”落款是:北京市市民关蔚山。

他所整理手书的清单,如今同样收藏在北京画院。

关蔚山捐献齐白石及姚华作品信函 北京画院藏

关蔚山收藏齐白石作品送给文化部的作品清单三页

北京画院藏

半个世纪后,

这批被秘藏的作品终于“重见天日”。

在北京画院

2005年在团结湖新址建成美术馆后,馆内就开辟了“齐白石纪念馆”,齐白石藏品

被分为10个专题陆续展出。

这些,都仅仅是北京画院在这一甲子中发生过的一瞥一瞬,一边一角。

还有太多的故事与温度,需要你去到现场,靠近那些不同年代的作品才能感受到。