·学术史·

从历史文明到历史空间:新印度史学的历史地理学转向

王 立 新

内容提要 以《剑桥印度史》和《牛津印度史》为代表的正统印度史学的历史地理学把印度的地理环境表述为一个单一而封闭的自然区域。这种历史地理学和东方专制主义观念一起,塑造了作为正统印度史学基石的印度文明观念。20世纪80年代后,以《新剑桥印度史》为代表的新印度史学不仅重构了印度的历史地理学,把印度的地理环境描述为一个多元而开放的地理空间,还解构了正统印度史学的东方专制主义理论,从而完全解构了正统印度史学的印度文明观。其结果是,新印度史学创立了一个新的历史空间,实现了从文明到空间的转向。

关键词 新剑桥印度史 新印度史学 历史地理学 印度文明 东方专制主义

在世界史学理论传统中,地理环境对历史的重要性早已得到史学界的承认和重视。法国年鉴学派的代表人物费尔南·布罗代尔在其成名作《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》(1949年)中,就正式把对地理环境的研究作为历史的“地理时间”(区别于“社会时间”和“个人时间”)纳入其“崭新的史学”的总框架中。在他看来,与短时段的“事件史”相比,作为长时段的地理环境的历史是一种“能揭示永恒价值的历史”。不过,在强调地理研究的重要性的同时,布罗代尔也强调了地理时间层面的历史是一种“几乎静止的历史”,是一种“缓慢流逝、缓慢演变、经常反复出现和不断重新开始的周期性历史”。这意味着,与中时段的“社会史”和短时段的“个人史”相比,作为长时段历史的历史地理学更具有自然科学的客观性和稳固性。因而,除非地理环境本身在实际的历史发展过程中发生重大改变,重写某一文明的历史地理学似乎是不可能的。

然而,20世纪80年代以来,国际史学界中的印度史学转向,为我们重新评估和认识长时段历史的性质提供了一个绝佳的机会。本文通过比较和分析以《剑桥印度史》(1922—1937年)和《牛津印度史》(1919年)为代表的正统印度史学与以《新剑桥印度史》(1987年至今)为代表的新印度史学对印度地理环境历史的不同书写,一方面阐明正统印度史学和新印度史学不同的历史地理学基础;另一方面也表明地理环境的历史同社会史和个人史一样,都不是纯粹的客观描述,还是历史学家的主观建构,从而修正布罗代尔对长时段历史的认识。实际上,对印度历史地理学的重构,构成了印度史学范式转换的一个重要面向。

一、 正统印度史学的历史地理学:“单一的自然区域”

与世界其他地区或文明的历史学相比,印度史学的一个显著特征是它对印度历史(特别是莫卧儿帝国以前的印度历史)的叙述和诠释更加依赖对印度地理环境的解读。显然,这同近代以前印度历史文献和资料的匮乏有关。对早期印度历史的考证和构建,建立在史前考古、古代文学、铭文和钱币、外国人游记以及比较语言学的基础上。因此,无论是对于正统印度史学,还是对于新印度史学,了解其地理学基础都具有特别重要的意义。

在《剑桥印度史》第一卷中,英国著名的地缘政治学家哈尔福德·麦金德爵士从历史地理学的角度对印度次大陆的地理环境做了详尽论述。首先,他从地理位置的角度界定了“印度次大陆”。他把亚洲大陆划分为四个次大陆,分别是面向太平洋的东部次大陆、面向北冰洋的北部和西部中心次大陆、西南部的“低地亚洲”次大陆,而最后一个就是位于亚洲中南部的“印度次大陆”。这个定义对我们来说已经是一个简单的常识。然而,在麦金德对“印度”的界定中还包含着一个十分重要却尚未引起史学史研究者足够重视的要素,即他同时把亚洲的四个次大陆视为不同的文明区域。其中,东部次大陆、北部和西部中心次大陆和西南部次大陆分别是佛教文明区、俄罗斯文明区和伊斯兰文明区,而印度次大陆的情况比其他三个次大陆复杂一些。一方面,麦金德承认印度人文的多样性。他认为,如果不考虑幅员的话,印度比美国更像是一个名副其实的次大陆,因为“在美国,单一的种族和单一的宗教占据绝对统治地位,而在印度,极端多样性的悠久历史一直延续到今天,呈现出它需要花费数代时间才能解决的各式各样的问题”。由此,麦金德承认印度在历史上长期的政治分裂状态,“在过去,印度存在过伟大的帝国,但从兴都库什山到锡兰、从锡斯坦到伊洛瓦底江的这整个地区统一在一个单一的政治体系下,却还是一个新事物”。另一方面,麦金德却又认为印度次大陆构成了一个“单一的自然区域”(single natural region)。他指出,“印度在整个历史上的明显的统一是地理上的统一。除去南美这个可能的例外,世界上没有别的地区拥有(比印度)更多样的自然特征。然而,也没有别的地方,这些自然特征(比印度)更加完好地结合为一个单一的自然区域”。显然,麦金德的这两种看法并不协调。但在笔者看来,正是这种矛盾的观点构成了正统印度史学的印度地理学的核心。这就是,一方面把印度描述为一个人文地理状况异常复杂的次大陆,另一方面又把印度描述为一个单一的文明区域。

就印度的异质性而言,首先,麦金德认为在历史和文化上锡兰都不是印度的组成部分。“无论是现在,还是在过去,锡兰都不是印度的一个简单附属地。锡兰半数人口信奉佛教,而它的法典也以荷兰法律为基础:这些都显示了锡兰历史的独特性。”其次,麦金德认为“在人种、语言、宗教和社会习俗上,缅甸与中国而不是与印度更为接近。在这些方面,它可以看成是远东的第一块土地,而不是印度或中东的最后一块土地”。不过,他又认为“在地理上,缅甸通过孟加拉湾同印度世界联系在一起。因为它有一条可通航的大河流入印度洋,而不是像暹罗和安南等邻国的河流那样流入太平洋。在商业上,它同印度帝国的其他地区保持着日益密切的联系”。再次,麦金德还认为锡金人也不是所谓的“印度人”(Indians),而是属于蒙古人种的高地居民,“他们和缅甸人一样信奉佛教,而不是像平原居民那样信奉印度教或伊斯兰教……一个有趣的事实是,这些山民应归入那个遍布广袤的中华帝国的种族”。同样,邻近的尼泊尔廓尔喀人“也属于蒙古人种,尽管他们信奉印度教”。最后,“尽管拥有丰富的资源,阿萨姆在其历史的大部分时期里却一直位于印度文明之外。甚至在今天,它依旧只有稀疏的人口,商业也相对不发展”。更有甚者,麦金德还把孟加拉、旁遮普同所谓的“印度斯坦”(Hindustan)区别开来。

在布拉马普特拉河绕过加罗山脚蜿蜒南下的地方,阿萨姆河谷就扩展成为孟加拉平原。跨过那个平原向西,在恒河也绕过拉吉马哈尔山折而向南的地方,孟加拉同印度斯坦大平原连在一起,后者沿喜马拉雅山麓向西和西北方向延伸约700英里,达到恒河河系最西端的朱木拿河流出山谷的地方。印度斯坦最初在位于拉吉马哈尔群山和北部山脉之间的地方宽约100英里,在喜马拉雅山麓到中印度群山第一座山峰的地方逐步拓宽到200英里,然后又收窄到100英里,同位于德里山脊和喜马拉雅山之间的旁遮普平原相连。

显然,“印度斯坦”的地理范围被界定为恒河流域。这个区域被视为真正的印度和印度次大陆上印欧语民族的心脏地带,即古代文献中所谓的“雅利安人之地”(Aryavarta)。这个区域的人民使用的是所谓的“印地语”(Hindi),一种“与古代梵语关系最直接的现代印度语言”。“它不仅是比哈尔和联合省的语言,也是德里和昌巴尔河和宋河流经的印度中部广大地区的语言。有着类似起源的其他语言则盛行于周围区域——东面的孟加拉语,恒河盆地以外西南地区的马拉提语和古吉拉特语,以及西北地区的旁遮普语。”其中,“马拉塔人是印度最南面的印欧语民族”。而在这个区域之外,则是一个完全异质的语言文化区。

往南,在梵语地区之外,马德拉斯省和邻近地区的各种语言迥异于梵语。它们与印地语、孟加拉语、马拉提语、古吉拉特语和旁遮普语的差别,就如同突厥语和匈牙利语同西欧的各种印欧语言的差别。这些南印度的语言称为“达罗毗荼语”(Dravidian)。其中最重要的是有两千万语众的泰卢固语和有一千五百万语众的泰米尔语。

这些事实彰显了印度在人文地理方面异乎寻常的异质性。如果我们把在印度使用印欧语的地区看作所谓的“印度文明”(Indian Civilization)地域的话,那么很显然,这个地域只是整个印度次大陆的一部分。然而,正像同时期《牛津印度史》的作者文森特·史密斯意识到的那样,在面对这种令人困惑的多样性时,如何能够撰写一部印度历史呢?“‘印度’这个名称方便地代表了一个次大陆地区这一单纯的事实,并不有助于撰写统一的(印度)历史,就像‘亚洲’这个名称的存在并不会使撰写那个大陆的历史可行一样。”

在麦金德的印度历史地理学中,这个显而易见的问题是通过界定印度历史地理的另一个关键特征来解决的,这就是印度在地理上的闭塞性和历史上的封闭性。对于前者,麦金德写道:

阿拉瓦利山脉的西侧是印度大沙漠,在靠近海洋的一侧与由海水淹没的、部分是潮汐性的沼泽地——卡奇沼泽(Rann of Cutch)连为一片……

拉吉普塔纳(Rājputāna)大沙漠的存在对印度的重要性,怎么说都不为过。在欧洲人绕过好望角以前,半岛东南面和西南面的海洋在大多数时候都能防止海上入侵。绵长的喜马拉雅山脉(后面是荒凉的西藏高原)也从北面提供了同样的屏障。只是在西北方向,印度才相对暴露在西亚和中亚好战民族的入侵威胁下。就是在那个方向,印度沙漠提供了一片干旱的空旷地带,从卡奇沼泽向东北方向绵延大约400英里,宽约150英里。这片沙漠后面是一个由阿拉瓦利山脉构成的小防护带。

只是在沙漠的东北端和西姆拉下面的喜马拉雅山脚之间存在着一条通往印度的易于通行的门户。没有河流流经这个门户。它位于印度河系和朱木拿河-恒河河系的分水岭上。德里就耸立在朱木拿河西岸和阿拉瓦利山脉的北端,从西北方来的侵略者就是从那里穿过,然后进入可通航的水道的。

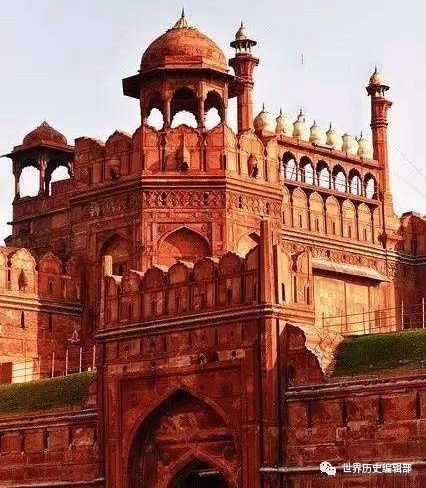

麦金德指出,正是凭借这些难以逾越的自然障碍,“拉吉普特人(词意为‘王族后裔’),在很多世纪里成为防止经由那条径直通往德里的道路入侵印度的保护人”。这些把印度同外部世界分割开来的天然障碍成就了德里在印度历史上的特殊地位。麦金德认为,德里“确实可以称为整个印度的历史中枢;因为正如我们看到的,它控制着从旁遮普平原通往印度斯坦——朱木拿河和恒河平原的门户”。他接下来写道:“从西北方发起的入侵印度的活动的命运就是在这里决定的。一些入侵活动要么没有抵达这个门户,要么未能穿过这个门户。公元前6世纪后半叶大流士的征服和公元前327—325年亚历山大大帝的征服,都没有越过旁遮普平原。因而,这两次征服行动在改变印度文明的性质方面所产生的直接影响,也就只能局限于这一地区。另一方面,成功越过这个门户从而得以在印度斯坦定居的入侵行动则决定了整个次大陆的历史。这些入侵行动分属于两个集团:雅利安人和穆斯林(Musalmān),他们分属于不同的宗教、语言和文明类型,两者在历史上有着约两千年长的时间间隔。”其中,后者从最初的征服地(712年阿拉伯人征服信德)到突破德里门户进入“印度心脏地带”建立德里苏丹国(1193年)差不多耗时五个世纪。“在这个漫长的时期,这一征服活动受到了拉吉普特王公们的阻击,而后者最终未能阻挡穆斯林的脚步是因为封建联合体的痼疾——内部纷争。”自然的闭塞和历史的封闭相辅相成。

正是基于印度历史地理的这个特征,麦金德认为,“在整个大英帝国,只有一个陆上边疆必须时刻枕戈待旦。这就是印度的西北边疆”。“挨着这块边疆的省份和紧邻的阿富汗地区是全印度唯一能够在某些雄心勃勃的头领领导下聚集起足够力量从而推翻英国政权建立新帝国统治的地区。这是历史的经验……因而,印度军队和印度战略铁路就是专门针对这个地带组织起来的。它在印度沙漠之外沿东北—西南方向伸展,印度河贯穿其间。”

为了进一步说明印度特别是西北边疆的历史地理特征,麦金德并未把目光局限在当时的印度帝国疆界内,而是把视野扩展到了邻近的西亚和中亚地区。他认为,在历史上,好战民族从伊朗或“突厥斯坦”(Turkestan)的基地出发入侵西北印度“有且只有两条路线”。“一方面,喀布尔河源头北面的山脉十分狭窄。在那里,兴都库什山,一条孤立而高耸的山脊,就是把乌浒河(Oxus)盆地和印度河盆地分割开来的唯一山岭。兴都库什山两侧仅高出海平面数百英尺的低地,相距很近。翻过这条高大而孤立的山脊,顺喀布尔河而下进入印度,有数条道路。最著名的是开伯尔路线,它得名于进入印度平原前的最后一道隘口。”“另一条入侵路线则远在西面和西南面500英里远的地方。在那里,阿富汗山脉突然消失。在开阔的高原上,一条从赫拉特通往坎大哈、长约400英里的坦途就位于这些山脉的边缘。这条道路离锡斯坦不远。在坎大哈的东南,这条路线穿过一片山区,然后进入印度河低地。这就是现在所谓的‘博兰路线’,取名于通往印度的最后一道峡谷;但是在古代,这条路线却更加靠南,经过穆拉山口(Mula Pass)。它通往印度大沙漠对面的平原。因而,开伯尔路线才是更经常使用的路线,因为它直接通往印度腹地的德里门户。”此外,麦金德告诉我们,这两条路线之间还存在一条横向联络线。这条联络线穿越喀布尔和坎大哈之间的一连串河谷,经过伽色尼(Ghazni)。沿着这条路线,亚历山大大帝的军队从坎大哈进至喀布尔,然后从那里出发远征大夏(Bactria)和印度。在1882年阿富汗战争中,罗伯茨将军也曾从喀布尔驰援坎大哈。

除了上述两条主要路线,麦金德认为,在历史上还有第三条连通印度和波斯的路线,即马克兰(Makran)路线(位于俾路支斯坦沿海的荒凉地区)。麦金德认为,中世纪的阿拉伯商人经常走这条路线。亚历山大大帝也曾在阿拉伯商人的引导下率领他的一支部队败经此地,结果是灾难性的。不过,除了这次败退和塞米勒米斯和赛勒斯的印度远征,这条路线在历史上似乎从来都不是重大的入侵印度的路线。由此可见,历史上的例外证明了这条路线并不是一条沟通印度与外部世界的生命线,而是一条死路。

有趣的是,麦金德并不认为兴都库什山脉和印度河构成了把印度同外部世界彻底分割开来的难以逾越的天然障碍。他指出,绵长的兴都库什山好像是保护西北印度免受侵略的天然屏障。在历史上,它确曾数度形成印度帝国的理想的和实际的边界。在公元前4世纪末,它就是旃陀罗笈多的孔雀帝国和塞琉古帝国的分界线。然而,约在公元前200年,当孔雀帝国衰落而这条边界再也无法守护后,已在公元前3世纪中期独立的大夏希腊人就从那里出发对印度发动了另一波入侵。同样,印度河初看之下似乎形成了印度和伊朗之间的天然边界,但从历史上来看,更符合实际的情况是,印度河流域经常是印度和伊朗纷争的根源。“印度”这个名称(意为“印度河地区”),最初就是作为一个波斯帝国行省的名字而为西方人所知。在公元前5世纪早期希罗多德生活的时代,这个名称还保持着最初的含义。只是在后来,希腊和罗马作家才用这个最著名行省的名字指称现在的整个印度。

然而,尽管我们能够从上述麦金德对印度历史地理的描述中清楚地看到印度与外部世界(特别是西亚和中亚)的历史交往和联系,但麦金德还是得出了如下结论。“由于这些自然特征,印度是富饶的,但同时也和世界其他地区非常隔绝。”在他看来,正是印度地理的这个特征决定了印度历史的行程和轮廓,“自希腊水手喜帕鲁斯(Hippalus)时代起,季风就推动着一些海上商船从亚丁出发穿梭在阿拉伯海上。穆罕默德教徒从海上劫掠信德。但信德位于拉吉普塔纳沙漠的外缘。马拉巴尔海岸长期以来就同近东有商业往来,从而也间接同基督教世界有商业往来。但是,西高止山耸立在马拉巴尔海岸后面。在南印度海岸存在着这种交往的两个新奇的遗迹:两个古代犹太人和基督徒的小共同体。不过,这些只是例外。直到现代依旧重要的印度通道是那个西北陆上门户。本书阐述的大部分历史都直接或间接同那个重大的地理事实有着某些关联”。

这样看来,尽管麦金德承认印度人文地理的异质性,但通过强调印度历史地理的闭塞和封闭(在历史上仅通过西北通道同外部世界相联),麦金德似乎能够成功地引导人们得出结论,即印度可以看作一个独特的历史文明区域。实际上,从历史地理学的角度把印度归结为一个独立和孤立的文明正是正统印度史学的一个根本特征和基础。在同一时期出版的《牛津印度史》中,文森特·史密斯在同样强调了印度“无穷无尽的多样性”后,也着重强调“多样性的统一”。尽管史密斯很清楚印度历史上的“无数次的政治分裂”,但他还是认为印度在历史上拥有自己的政治统一。“全印度的政治统一尽管从未完全实现,却一直是印度人民在很多世纪里的理想。‘转轮王’这样的普世主权观念遍布梵文文献,也在为数众多的铭文中得到体现。《摩诃婆罗多》讲述的俱卢之战各民族的故事暗示了这样一种信仰:所有印度民族,包括最南端的那些民族,都凭借真实的纽带联系在一起,关心整体的共同利益。”为了更清楚地表明这一点,史密斯接下去引用了1845年约瑟夫·坎宁安在描述锡克人对英国侵略的恐惧时所说的一段话。“而且,印度斯坦,从喀布尔到阿萨姆河谷,到锡兰岛,被看作一个国家,对它的统治在人民心中是同某个君主或种族的支配地位联系在一起的。”不过,在史密斯看来,“印度最深刻的统一性有赖于这一事实:印度的各个民族发展起来了一种完全不同于世界上任何其他类型的特殊文化或文明。这种文明可以用‘印度教’这个名称来概括。印度根本上是一个印度教国家,是婆罗门的土地”。

至此,我们看到了所熟知的“印度文明”概念,这就是,印度在地理上是一个单一的自然区域,在历史上是一个独特的东方文明。这是正统印度史学赋予我们的一个根深蒂固的“常识”。那么,在正统印度史学中,这种印度文明观是如何发展起来的呢?

二、 东方专制主义观念和正统印度历史地理学:对印度文明的建构

在正统印度史学中,对印度历史地理的诠释是同东方专制主义观念密切结合在一起的。在《牛津印度史》中,史密斯在论述“某些对历史有着直接影响的地理事实”的同时,非常明确地认为印度自古就是一个专制主义国家。“在印度历史上,缺少与政治制度缓慢进化有关的兴趣……独裁政制确实是印度史学家关心的唯一政府形式。专制主义不允许任何发展。个别君主在能力和品格方面千差万别,但专制主义政府的本质在所有时代和所有地方都几乎一成不变,而不管统治者是一位圣人,还是一位暴君。”

实际上,远在正统印度史学正式形成以前(如果把《牛津印度史》和《剑桥印度史》的出版看作正统印度史学形成标志的话),西方人对印度地理的诠释就是同他们的东方专制主义观念结合在一起的。前者为后者提供了自然科学的基石,后者则为前者提供了社会科学的解读。在这方面,孟德斯鸠这位伟大的18世纪法国启蒙思想家和东方学家,在他的不朽之作《论法的精神》一书中提供了一个卓越的范例。

如同坚定地认为“中国是一个专制的国家,它的原则是恐怖”一样,孟德斯鸠也明确地指出印度盛行专制主义。“无数的岛屿和地理形势把它分裂成为无数小国;许多原因使这些小国成为专制国家。”当然,孟德斯鸠并不认为专制主义是中国和印度的独具特征,而是亚洲国家和文明的普遍特征。他把亚洲看成“在世界上专制主义可说已经生了根的那块地方”。印度和中国不过是亚细亚专制主义的特例而已。

为什么包括印度在内的亚洲(而不是欧洲)盛行专制主义呢?孟德斯鸠把亚洲的专制主义看作这一地区的地理环境特别是气候的决定性影响的产物。他认为,“政治奴役和气候性质的关系并不少于民事的和家庭的奴役和气候性质的关系”。孟德斯鸠着重强调了寒冷的气候和炎热的气候对人们的体质和性格形成的不同影响。他提到,“寒冷的空气把我们身体外部纤维的末端紧缩起来;这会增加纤维末端的弹力,并有利于血液从这些末端回归心脏。寒冷的空气还会减少这些纤维的长度,因而更增加它们的力量。反之,炎热的空气使纤维的末端松弛,使它们伸长,因此减少了它们的力量和弹力”。因而,“人们在寒冷气候下,便有较充沛的精力。心脏的动作和纤维末端的反应都较强,分泌比较均衡,血液更有力地走向心房;在交互的影响下,心脏有了更大的力量。心脏力量的加强自然会产生许多效果,例如,有较强的自信,也就是说,有较大的勇气;对自己的优越性有较多的认识,也就是说,有较少复仇的愿望;对自己的安全较有信任,也就是说,较为直爽,较少猜疑、策略与诡计。结果,当然产生很不同的性格。如果把一个人放在闷热的地方,由于上述的原因,他便感到心神非常萎靡。在这种情况下,如果向他提议做一件勇敢的事情,我想他是很难赞同的。他的软弱将要把失望放进他的心灵中去;他什么都要害怕,因为他觉得自己什么都不成。炎热国家的人民,就像老头子一样怯懦;寒冷国家的人民,则像青年人一样勇敢”。

在孟德斯鸠看来,寒冷和炎热对人的体质和性格的不同影响也就造成了生活在不同气候条件下的人民具有不同的民族性格,从而形成不同的种族。“印度人天生就没有勇气,甚至出生在印度的欧洲人的儿童也丧失了欧洲气候下所有的勇敢。”“大自然赋予这些人民一种软弱的性格,所以他们怯葸;同时,又赋予他们很活泼的一种想象力,所以一切东西都很强烈地触动他们。这种器官的柔弱,使他们害怕死亡,也使他们感到还有无数的东西比死亡还可怖。这种敏感性使他们逃避一切危险,又使他们奔赴一切危险。”与之形成对照的,则是生活在北欧寒冷气候条件下的日耳曼人。“在罗马人的时代,北欧人民的生活没有艺术,没有教育,而且几乎没有法律;但是仅仅由于在那种气候下的粗糙纤维所具有的理智,他们便能以惊人的智慧抵抗罗马的权力而存在下去,一直到了一个时候,他们才走出他们的森林,摧毁了罗马的权力。”

由此,孟德斯鸠得出的结论是,具有不同民族性格的种族会创造和拥有不同性质的文明。“器官的纤弱使东方的人民从外界接受最为强烈的印象。身体的懒惰自然地产生精神上的懒惰。身体的懒惰使精神不能有任何行动,任何努力,任何斗争。如果在器官的纤弱上面再加上精神的懒惰,你便容易知道,这个心灵一旦接受了某种印象,就不再能加以改变了。所以,东方今天的法律、风俗、习惯,甚至那些看来无关紧要的习惯,如衣服的样式,和一千年前的相同。”因而,“印度人相信,静止和虚无是万物的基础,是万物的终结。所以他们认为完全的无为就是最完善的境界,也就是他们的欲望的目的。他们给最高的存在物一个称号,叫作‘不动的’……这些国家过度的炎热使人萎靡疲惫;静止是那样得愉快,运动是那样地痛苦,所以这种形而上学的体系似乎是自然的。印度的立法者佛顺从自己的感觉,使人类处于极端被动的状态中。但是佛的教义是由气候上的懒惰产生的,却反而助长了懒惰;这就产生了无数的弊害”。印度的僧侣制度被归结到相同的根源,“这种制度起源于东方炎热的国家;在这些国家里,沈思默想的倾向多,而行动的倾向少”;“在亚洲,似乎是气候越热,僧侣的数目便越多。印度气候酷热,所以充满了僧侣”。

在孟德斯鸠看来,所有这一切最终导致了亚洲(特别是印度)专制主义政体的产生。“气候炎热的地方,通常为专制主义所笼罩”。“一种奴隶的思想统治着亚洲;而且从来没有离开过亚洲。在那个地方的一切历史里,是连一段表现自由精神的记录都不可能找到的。那里,除了极端的奴役而外,我们将永远看不见任何其他东西。”对于这种东方专制主义政体,孟德斯鸠还找到了“另一个自然原因”。“在亚洲,人们时常看到一些大帝国;这种帝国在欧洲是绝对不能存在的。这是因为我们所知道的亚洲有较大的平原;海洋(甲乙本作‘山岭和海洋’——笔者按)划分出来的区域广阔得多;而且它的位置偏南,水泉比较容易涸竭;山岭积雪较少;河流不那么宽,给人的障碍较少。”结果,“在亚洲,权力就不能不老是专制的了。因为如果奴役的统治不是极端严酷的话,便要迅速形成一种割据的局面,这和地理的性质是不能相容的”。

至此,我们看到,孟德斯鸠的东方专制主义理论是如何同他对印度地理特别是气候的解读密切结合在一起的。事实上,通过这样一种方式,孟德斯鸠把他的东方专制主义理论表达成下面这个三位一体的公式:地理(气候和地形)——种族(民族体质和性格)——文明(宗教和专制政体)。而这个三位一体的公式表达出来的恰恰就是,我们熟知的正统印度史学的实体性“印度文明”的观念。这种观念,把东方文明的专制主义理论同对东方世界的地理状况的解读融为一体,这一点在黑格尔的《历史哲学》中得到了更加鲜明的体现。

和孟德斯鸠一样,黑格尔在《历史哲学》中把“印度教国家的政体”(the polity of the Hindoo State)诠释为专制主义政体。不仅如此,在黑格尔看来,印度的专制主义政体代表了亚洲最极端、因而也是最坏的专制政体。

当我们在中国发现道德的专制主义时,在印度可以称为政治生活的遗风的,是一种没有原则、没有任何道德和宗教戒律的专制主义:因为道德和宗教(就后者与人类行为相关而言)把意志自由作为它们不可或缺的条件和基础。因而,在印度,最专横、邪恶和堕落的专制主义大行其道。中国、波斯、土耳其——事实上,整个亚洲,是专制主义及其坏的意义上的暴政的舞台;但它被看作正当秩序的对立面,受到宗教和个人道德意识的摒弃。在那些国家里,暴政激起人们的反抗,他们将其视为压迫,憎恨它,在其下痛苦呻吟。对他们来说,暴政是偶然的变态之物,而不是一种必然:它不应该存在。但在印度,它是正常的:因为在这里没有可以与专制主义状态相比较、可以激起心灵反抗的个人独立感;若非肉体的痛苦和被剥夺了绝对必需品和快乐而感到的痛楚,甚至连对暴政的抗议都不会出现。

同样值得注意的是,黑格尔对印度主义专制政体的见解也是作为他的更加广泛的东方专制主义理论的一个组成部分提出的。在黑格尔看来,亚洲是“世界历史”开始的地方,是真正的世界历史舞台的绝对的“东方”。“亚洲的特色就在于它是地球的东方(the Orient quarter)——发源地。相对于美洲,它的确是一个西方世界;但由于欧洲总体上是旧世界的中心和终端,是绝对的西方(the West),因而亚洲就是绝对的东方(the East)。”“世界历史的行程是从东方到西方,因为欧洲绝对是历史的终结,亚洲是历史的开端……这里升起了外部自然界的太阳,它在西方落下:这里也升起了自我意识的太阳,它散发着更加高贵的光芒。世界历史就是要驯服无拘无束的天生意志,让它服从普遍的原则,赋予它主观的自由。东方过去知道、现在依旧只知道一个人是自由的;希腊和罗马世界知道一些人是自由的;日耳曼世界知道所有人都是自由的。因而,我们在历史上看到的第一种政治形式是专制主义(Despotism),第二种是民主制和贵族制,第三种是君主制。”这样,黑格尔把专制主义看成了他所谓的世界历史的最初区域——亚洲的普遍的政体形式。这可能是我们熟知的东方专制主义理论的最经典的版本。因为在这里,专制主义被赋予鲜明的东方性,成为东方文明和历史的标志。

可以说,正是在这种古典的东方专制主义理论的指引下,黑格尔考察了亚洲历史的“地理基础”。在这方面,黑格尔认为亚洲也显示出与欧洲的巨大不同。在他看来,亚洲包括了所有三种基本的地理要素:(1)干旱的高地,包括其广阔的草原和平地;(2)河谷平原——大河流经的平缓地带;(3)同海洋直接相连的沿海地区。“第一种要素是实体的、不变的和冷峻的高地,深深地封闭在自身中,但也可能奋而冲击世界其他部分;第二种要素形成了诸文明中心,是(人类)尚未成熟的独立性;第三种要素提供了把世界联系在一起和保持这种联系的手段。”但是,亚洲的决定性特征在于它的河流区域同高地之间的“对峙”。与之形成对照的是,虽然欧洲也具有上述三种地理要素,但是,“我们在欧洲看不到那种直接与平原对峙的高地”,“我们(欧洲的地理构造)有着比较温和的平缓状态”。虽然亚洲也包含了第三种地理要素——沿海区域,但这个要素没有影响到那里的文明。因而,在黑格尔看来,尽管巨大的河谷平原把中国和印度这样的亚洲国家变成了历史上的农业文明中心,但这些文明中心由于缺少同海洋的联系而产生了浓厚的内向性。

对于亚洲,上面关于地理差异的评论显得特别真实;也就是,牧牛是高地的营生——农业和工业是河谷平原的生计——而商业和航海形成了最后第三种区域的营生。父系家庭的独立性是紧紧地同第一种社会状况捆绑在一起的;财产和主奴关系同第二种社会状况相连,而公民自由同第三种社会状况连在一起。在高地(那里各种各样的牛、马、骆驼和羊的饲养值得关注——阉牛则不那么引人注目),我们也必须区分出游牧部落的惯常生活和他们在征服中表现出来的狂野躁动的性格。这些人还没有进展到真正历史的形态,而是受制于一种强有力的冲动。这种冲动促使他们改变了自己的民族面貌。尽管他们还没有获得历史性,但历史的开端可以追溯到他们。然而,必须承认的是,平原上的人民更让人感兴趣。事实上,农业本身就意味着游荡生活的停止。它要求深谋远虑和关心未来:对普遍理念的反思就这样觉醒了;因而这里就有了财产和实业的原理。中国、印度和巴比伦尼亚已经进展到这种农耕地位。但是,由于占有这些土地的各民族自我封闭,没有利用海洋提供的文明要素(无论如何,至多只是在他们的文明的初期利用过),也由于他们的海上航行——无论在多大程度上可能发生过——一直未能对他们的文化产生影响,他们和其他历史地区的关系仅仅表现为他们是被别人发现的,他们的性格是由别人研究的。高地周围的群山、高地自身以及河流平原,在自然和精神上都成为亚洲的标志:不过,它们自身还不是具体的、真正的历史的要素。这两个极端之间的对立只是被认识到了,但还没有得到调和;对山区和高地种族的游荡不安的流浪状况来说,定居于肥沃的平原只是一个恒常的努力目标。这些自然领域的独特的地理特征呈现出一种根本的历史关系。

印度当然不会例外。黑格尔说:“和中国一样,印度是一个既现代又古老的现象,一种静止不变的现象,经历了最十足的内源发展。它一直以来都是令人心驰神往的地方,对我们来说也依旧是一方仙境,一个妖娆的世界。”有趣的是,一方面,黑格尔认为西方的文化和民族可能在历史上发源于印度,但另一方面,他又断然否认西方文化和印度文化之间存在着内在关联。

表面上,印度同世界历史保持着多种联系。最近,人们发现梵语构成了所有那些在后来形成了欧洲各种语言(如希腊语、拉丁语和德语)的进一步发展的基础。此外,印度还是整个西方世界外来移民的中心;但这种外部的历史关系只能看成是各个民族从这个地点出发的地理上的散布。尽管进一步发展的要素或许可以在印度找到,尽管我们可能发现它们传播到西方的痕迹,然而这种传播却是那么抽象[那么肤浅],以致那些在后来的民族中引起我们兴趣的东西没有任何源于印度的东西,而是某些具体的东西,是他们自己形成的事物。为此,他们曾极力忘却印度文化的要素。印度文化的传布发生在史前,因为历史仅限于精神发展的某个重要时期。整个来说,印度文化的散布只是一种悄无声息的扩张;就是,它没有激起政治的行动。印度人民不曾成功地征服过别人,他们自身倒是总被别人征服。

当黑格尔把印度文化和欧洲的西方文化对立起来的时候,他也就同时把印度文化建构为西方文化的异域文化,把印度文明建构为西方文明的异域文明。如同我们在孟德斯鸠那里看到的,黑格尔对印度地理的解读也密切地联系于他的更加系统的东方专制主义理论。在东方专制主义理论的指引下,印度在地理上被描述为一个独立的、内向的、自成一体的和停滞不前的东方文明世界。无论是在孟德斯鸠那里,还是在黑格尔那里,对印度地理和历史性格的解读都是作为他们所想象的那个作为“他者”的异域文明的两个基本面向来进行的。这两个基本面向共同塑造了西方世界的人们对印度文明乃至一般文明的想象和理解。实际上,这也影响甚至决定了我们中国人对文明的理解方式。我们能够想象一个没有自己独特地域的文明吗?我们能够想象一个文明可以没有自己独特的历史性格吗?在我们对文明的一般想象中,地理和历史已经密不可分地结合在一起,相辅相成。当《剑桥印度史》力图把印度的地理世界描述为一个封闭的自然区域时,他也就同时力图遵循启蒙运动以来的西方知识传统,把印度传统社会的历史描述为一个以农民为基础的东方专制国家的历史。它们原本就只是西方世界在近代形成的印度文明观念的孪生子。

三、 新印度史学的历史地理学转向:对印度文明的解构

与正统印度史学把印度建构为一个单一的自然区域和统一而封闭的文明区域不同,新印度史学则把印度建构为一个开放和多元的地理和历史空间。大卫·勒登在《南亚农业史》中诠释印度农业地域(agrarian territory)的流动性、渗透性和可塑性时,就重新界定了印度的地域特性。他说:

尽管存在着传统的印度文明意象,影响农业南亚(agrarian South Asia)的机动范围(extent of mobility)却从未局限于次大陆。自史前至现代,纵横交错的车轨、网络、环路、地带和机动区域把亚欧大陆的西部、东部和南部地区联结在一起。南亚所有农业地域由于它们在由陆海界定的机动地带内所处的(不同)位置而各具特色。

在勒登看来,印度并不是一个单一的自然区域,而是分属于两个不同的机动地带(zones of mobility),其中一个机动地带从陆上把南亚界定在“内陆南部亚洲”(inland southern Asia)。这个地带包括了两大走廊:一个把东端的恒河—布拉马普特拉河三角洲和西端的伊朗和巴勒斯坦联结起来,另一个则呈南北走向,从中亚通往印度中部和印度半岛南部。这两个走廊交汇于两大战略区域:喀布尔、赫拉特和马什哈德,坐落在联结南亚、中亚和西亚的通道上;德里、阿杰米尔和博帕尔,位于把喀布尔、孟买、古吉拉特和德干、半岛南部联结起来的纵横交织的通道上。尽管喜马拉雅山和温迪亚山这样的山脉经常被看作机动的天然障碍,但不如说它们更方便了影响着农业史的诸要素的流动。穿越尼泊尔往返于恒河平原的旅行在重要性上一直逊于穿越克什米尔的路线,从阿萨姆进入中国的陆上跋涉也依旧罕见。但是,在西方和西北方,分布在兴都库什山、伊朗、中亚和中国的机动障碍却多是军事设施,如孔雀帝国为了抵御印度希腊人、突厥—阿富汗人为了抵御蒙古人以及英国人为了防范俄罗斯人而修建的要塞。在东面,茂密的热带丛林限制了跨越高山的旅行,但在西面,却是军事防线更加显著地影响了南部亚洲内陆走廊的运输成本。

另一个机动地带是由海洋界定的南亚。南亚的海上历史地理是沿海岸线,从东非和红海出发,经东南亚进入中国。每隔数世纪,技术变革就会降低海上运输成本,公元2千纪后半叶发生的这类变革最为剧烈。直到铁路出现以前,水上长途大宗运输一直更为廉价、安全和迅捷。自罗马时代起,水路就把南亚同地中海和华南地区联结在一起。在德里苏丹时代,海上路线连通欧亚大陆。到阿克巴时,海路又穿越大西洋和太平洋,把世界沿海地区都联结起来。海岸线事实上沿着三角洲的水道向北延伸进孟加拉,经达卡,然后向西顺恒河而上,远达巴特那。恒河也形成了一条可远抵阿格拉的干道,莫卧儿帝国的赋税就是沿这条水道运送的。沿着海岸,船舶顺风而行,几乎可以通达任何地方,水路形成了开放的互动地带。当然,一些内陆地区要比另一些内陆地区与海上路线联系得更好。从印度河口到孔坎海岸,从根尼亚古马里到吉大港,这里的内陆地区都与海洋联通。但另一方面,阿富汗、克什米尔和尼泊尔与印度洋隔绝,而奥里萨和喀拉拉沿海地区同内陆走廊相对隔离。

这样,通过对印度(南亚)所属的两大机动地带(我们或许可以将其概括为“陆上印度”和“海上印度”,前者的范围相当于“南部内陆亚洲”,后者的范围相当于我们现在所说的“海上丝绸之路”沿岸地区)的界定,勒登解构了正统印度史学中印度的一个基本地理特征:单一的自然区域。在这里,它裂变成两个不同的印度,即陆上印度和海上印度,它们分别属于两个范围远远超出了南亚次大陆的地理空间(即勒登所谓的“机动地带”),而农业“运动要素”(moving elements)的跨区域流通则分别把这两个不同的地理空间各自连为一体。在这种开放的地理空间的视野下,印度也不再可能像正统印度史学中那样被界定为一个独立而封闭的文明地域,而只能被理解为一个更大得多的跨区域地理空间的组成部分。在勒登看来,自古以来在南亚存在的就是这样一个开放的世界性地理空间,而不是《剑桥印度史》中那个地理范围局限在当时“印度帝国”边境内的印度文明。

这些联系在一起的大范围机动地带而非任何固定不变的印度文明(Indic civilization)地域板块界定了一个持续塑造着南亚农业制度(agrarian institutions)的世界。哈拉帕和摩亨佐达罗位于一个沿陆上和海上路线从地中海延伸到印度河的城市区域的东端。考古和语言学资料描述了孔雀帝国之前一千年间的一个从地中海延伸到恒河盆地东部的辽阔的定居和文化运动带,而灰白纹陶、磨光黑陶、石棺、水壶和石塚的分布也表明印度河-恒河平原和半岛南部地区存在着新物质文化区。文学、考古、游记和其他方面的资料勾画了孔雀帝国时期从伊朗到孟加拉、从乌浒河到讷尔默达河的机动网络和中心;而且在这个内陆地带,一条政治边界就划在印度河西面,把孔雀王朝的疆域同阿黑门尼德王朝和印度希腊人王朝的疆域分割开来。这条边界——在西北地区以塔克西拉和犍陀罗(波你尼就出生在这里)为中枢——成为亚欧大陆南缘东西部分的分界线,但跨越这条边界的机动使它在政治上变得十分重要,波你尼的《八章书》(Astadhyayi)表明孔雀帝国时期穿过亚欧大陆南缘的内陆路线的商业联系有了增长。自孔雀帝国时代以来,跨越这条政治界线的机动一直在不间断地塑造着两边的农业历史。

不仅如此,勒登还认为,公元一千纪初以来南亚农业国家(agrarian state)和农业地域的发展,并未造成上述地理空间网络的断裂和瓦解。这种发展倾向于建立农业边界和封闭的农业区域(agrarian region)。他说:“在一千纪后半叶,许多王朝利用笈多王朝创造的权力技术在农业低地地区建立了边界。不过,横跨亚欧大陆的内陆机动走廊在孔雀王朝和贵霜帝国时期,在笈多和匈奴时代,依旧清晰可见,它们在公元10世纪和11世纪再次出现在反映了伽色尼王朝、印度教沙希王朝、昌德拉王朝、晚期卡拉库里王朝、帕拉马拉王朝和古尔王朝相互冲突的野心的证据中。控制内陆通道的地区间政治竞争使得喀布尔和德里成为战略要地。自此以后,军事竞争就在这些地方周围开展起来。”

事实上,在勒登看来,在“中世纪晚期”(公元10—15世纪),印度农业地域和国家的发展还是通过和利用这种横跨整个亚欧大陆的地理空间网络实现的,是这种世界性地理空间整体演进的产物,而不是正统印度史学想象的那个封闭的印度文明自身发展的结果。“在公元1300年以前的数世纪里,农业地域从西欧到中国的整个欧亚大陆上都在扩张。贸易网络通过陆上的丝绸之路和海上的印度洋航路把从英格兰到上海的各个地域都联结起来。那些遍布南亚的强大、紧密和广袤的区域国家创造和利用了在内陆走廊和印度洋上流动的资产……亚洲南部所有竞争的国家都在1100年以后的机动扩展中扩大了规模,增强了力量。旧的农业地域在中世纪晚期统治者施加的新军事和组织权力的压迫下继续成长。古尔王朝(12世纪)、马穆鲁克王朝(13世纪)、卡尔吉和图格鲁克王朝(14世纪)纵横驰骋于一个广大的政治区域。这个区域是由从前的古尔加拉—普拉提哈拉王朝创建的,向南伸展,越过马尔瓦,进入半岛地区;1300年以后,沿着内陆走廊的南北机动对所有讷尔默达河以南的国家都变得更加重要。朱罗王朝和遮娄其王朝划定的旧区域边界在15世纪由更加强大的维查耶纳伽尔、比加普尔和巴赫玛尼诸国再次划定。当拉贾斯坦、孟加拉、旁遮普、马尔瓦、奥里萨和恒河平原并入中世纪晚期国家的时候,农业扩张地域(territories of agricultural expansion)继续在这些地区发展。巴布尔生活在这种国家权力的世界中。建立莫卧儿帝国的各种力量在整个亚欧大陆南部地带纵横驰骋。”简言之,中世纪晚期以来直至莫卧儿帝国时代的印度“国家”都是在一个区域范围大大超出了南亚的地理空间内发展的。因而,这些国家的历史至多只能部分地看成是正统印度史学所谓的印度文明的历史。

实际上,勒登认为,到现代早期(莫卧儿时代),包括印度在内的整个欧亚南部地带形成了一个统一的世界。他说:“南部亚洲的内陆地带在16世纪和17世纪由莫卧儿帝国、萨法维帝国和奥斯曼帝国史无前例地统一起来,极大加强了东西交流。莫卧儿、奥斯曼和萨法维帝国的财富依赖于通过陆地和海洋把它们彼此联系起来的贸易网络。布尔萨的记录表明其16世纪来自东方的进口物品大多来自印度,其中包括香料,但更重要的是纺织品。横穿亚欧大陆南部地带,制成品和香料的净流动是自东而西,而贵金属的净流动方向相反,从而形成了一种交互运动,把伦敦、伊斯坦布尔、布尔萨、开罗、大马士革、巴格达、伊斯法罕、木尔坦、达卡、苏拉特、海德拉巴和马杜赖以及印度洋和南中国海上的各港口联结起来。”是这个更大的世界而不是正统印度史学所谓的印度文明地域构成了真正的印度“历史空间”(historical space)。由此,勒登对印度的历史地理得出了如下结论。

因而,研究农业南亚最适当的(方法)是将其置于一种不是由一个封闭的文明地域而是由一些广阔、变动和开放的机动通道形成的历史地理的背景下。这些通道在陆上伸展到叙利亚和中国,在海上伸展到欧洲和南北美洲。把农业南亚想象成其边界在孔雀帝国、笈多帝国和中世纪时期确定下来,然后受到入侵的穆斯林和欧洲人的侵犯,则是十分不恰当的。到1750年,来自欧亚大陆西部各地的人们已经参与(印度)沿海文化长达一千多年。从文化上说,南亚沿海地区,特别是其城市中心,与印度洋周围其他沿海地区更为相像,而不是与莫卧儿心脏地带更为相像,后者受到跨越伊朗和乌兹别克斯坦的内陆流动的显著影响。自公元初起,南亚的农业精英们就一直在通过海路和陆路纵横交织于亚欧大陆南缘地带的机动走廊内行使权力,获取财富。农业历史需要根据那种情形来理解。

需要指出的是,对印度历史地理的新建构并不是大卫·勒登的《南亚农业史》的独具特征。在其他倾向于新印度史学的历史学家撰写的印度史著作中,我们同样能够发现对印度历史地理的类似解读。例如,虽然伯顿·斯坦编撰的《印度史》在总体框架上明显不同于《新剑桥印度史》,但它对印度“自然环境”的诠释与勒登的诠释如出一辙。和勒登一样,斯坦也认为,“从他们最早的历史时代起,印度人就远非在隔绝状态下发展,而是构成了他们的共同体、文化和国家得以在其中部分成形的那个更大世界的一部分”。在斯坦看来,这个事实将改变我们对“印度”的传统观念。

作为一片陆地,印度次大陆在人类历史的进程中并没有发生改变,但是作为一种观念,我们所谓的“印度”并不总是现代地图上的那个印度。将印度河-恒河河系流经的那片陆地分割开来的山脉从未阻止人民及其产品——物质的和精神的——的通行;早自有日期可考的文献出现以前的时代以来,我们已经积累了大量口头文学和考古证据,它们表明印度河区域的人民同中亚和西亚的人民保持着连续不断的联系……这样,对早期“印度”的精确描述就似乎可以适当地延伸到中亚和伊朗,尽管这将冲淡生活在印度河地区的人民同印度半岛人民之间的联系。此外,印度向西北方向的扩展以及反映这一点的心理地图(mental map)一直持续到中世纪时代。印度和西面的伊朗世界一起面对和应付蒙古人和阿富汗人的共同威胁,后两者对印度人和伊朗人都产生了重大影响。

不仅在西北方向“印度”的概念需要扩展,在斯坦看来,在东南面的半岛地区,“印度”的概念也一样需要向外延伸:

如果印度的想象图可以加以修正从而把西亚和伊朗容纳进来,那么,也可以在东南方向对大家熟悉的印度次大陆倒三角形地区做类似的修订。同东南亚的历史联系可以追溯到孔雀帝国的阿育王时代。在那个时候,佛教传教士被派往斯里兰卡和更远的地方。到公元初,我们对印度的心理地图必须包括南面的很多地方,包括大陆和东南诸岛上的各个王国。东南诸岛王国既是印度文化要素传播的受益者,也是同南部半岛上的帕拉瓦王国和朱罗王国繁荣贸易的受惠者。由此,帕拉瓦的都城坎奇普拉姆(Kanchipuram)和朱罗王国在坦贾武尔(Tanjavur)或恒伽孔达卓拉普拉姆(Gangaikongdacholapuram)的都城,大概也都能被视为各自时代的一个范围远超次大陆海岸的扩大的印度政治体的中心。后来,正是从这些海岸和穿过半岛的马拉巴尔海岸出发,伊斯兰教传播到了马来半岛和印度尼西亚群岛。所有这些都表明这些联系与传统上认为的次大陆内部的地区间联系同样稠密、重要和持久,因而我们的历史想象必须调整心中的地图,以反映这些互动。

如同勒登的海上印度概念,我们在这里也看到了斯坦的扩大的东南印度概念。和勒登对印度历史地理的重构类似,斯坦对印度的“心理地图”也把印度区分成不同的部分,这些不同的部分不是相互结合成一个“单一的”自然区域,而是各自和相连的外部世界结成不同的历史地理空间。正统印度史学的地理基础就这样被解构了,印度并不是正统印度史学家所想象的那种独立、统一和封闭的历史区域。

显然,新印度史学对印度历史地理的解读是不能与正统印度史学的东方专制主义历史观兼容的,因为后者作为“印度文明”的决定性要素和特征是以正统印度史学关于印度是一个独立、统一和封闭的自然区域的概念为前提的。结果,无论是斯坦的《印度史》还是勒登的《南亚农业史》,都放弃了正统印度史学的东方专制主义国家概念,转而采用了由英国人类学家艾登·索撒尔在《阿鲁尔人社会》中提出的“断裂国家”(segmentary state)模式和美国人类学家克利福德·格尔兹在《尼加拉:19世纪巴厘岛的剧场国家》中提出的“剧场国家”模式。这种理论模式绝妙地适应了新印度史学对印度历史地理的新诠释,它打破了正统印度史学的东方专制主义国家概念所设想的印度文明的“地域国家”(territorial state)图景,把现代时期以前的印度社会形态诠释为一个并不存在任何一种真正意义上的国家而是由各种“交往网络”构成的“农业空间”。

东方专制主义历史观本身,则被倾向于新印度史学的历史学家们诠释为现代英国殖民统治者的臆造和对印度“真正”的历史传统的歪曲。在1988年发表的一篇文章中,沃什布鲁克就明确地把正统印度史学的东方专制主义假说归结为19世纪英国人为了取得在印度统治的合法性而将殖民统治的形象映射到印度历史的结果。

这样,关于印度古代历史的很多观念可能就是在19世纪的第2个二十五年间制造出来的,其中就包括了并非最不重要的“亚细亚专制主义”的历史。因为那时正在形成的社会和经济结构似乎比南亚从前所经历的一切都更符合“亚细亚专制主义”的理想类型:一位君主(sovereign)声称占有其疆域内的所有资源,通过他的官僚机构控制经济,还主宰着一个由自生自灭的村落共同体构成的社会,这些村社自身根据种姓和庇护(jajmani)原则组织起来。当然,这些平行要素的出现并非偶然,因为英属印度政府所宣称的合法性的一个重要部分就是它继承和沿袭了南亚传统。因此,它不得不扭曲一种传统以迎合它的目的,然后把这种传统附加给南亚历史。历史学家们经过了太长时间才开始质疑这份遗产。

在《英国统治的意识形态》中,托马斯·梅特卡夫则把“东方专制主义”解读为18世纪晚期以降英国人在创制殖民统治的意识形态的过程中产生的关于“印度的过去及其未来”形象的两种充满张力的“观念”之一。一种观念把印度视为一个“贴有专制主义标签的社会”,另一种观念则把印度视为一片“拥有自己恒久不变的法律和习俗的古老的土地”。与正统印度史学把东方专制主义观念视为印度文明和历史的真实写照不同,梅特卡夫把东方专制主义观念归结为自亚里士多德时代以来(特别是启蒙运动期间),欧洲人通过建构一个“东方”的他者而实现自我界定的方式。他说:“尽管专制主义观念后来(在古希腊时代之后)遭到废弃,但随着欧洲人在启蒙运动的影响下开始把他们自己和欧洲同亚洲和亚洲人彻底区别开来,这个概念在18世纪又重新流行起来。专制主义描述了‘东方’国家的组织方式……通过清楚规定他们不是什么,或更确切地说,他们不想成为什么,‘专制主义’模式就这样帮助欧洲人用欧洲的术语界定了他们自己。”然而,在梅特卡夫看来,这种对亚洲社会的东方主义想象并不真实。“欧洲人冒失的代价之一就是对非欧洲社会的性质进行了歪曲的想象。”它对印度史学所产生的重大影响,也同样被归结为编撰了印度历史的英国人维护在印度的殖民统治的需要。

当作为印度的新统治者的英国人自道(即亚历山大·道)时代起开始撰写印度历史时,“专制主义”概念又重获生机。它现在成为将印度的早期历史同英国人想象由他们带来的法律和秩序进行对比的一种方式。自此以后,“专制主义”在印度就变成一个过去的事物,但同时,专制主义“理念”也必须用来说明过去的全部历史。

诚然,在梅特卡夫看来,东方专制主义理论并不是英国殖民主义统治者想象和描述印度文明和历史的唯一方式。它同印度文明和历史的印度教理论、村社理论、雅利安理论和封建社会理论并列杂陈,而这些不同的理论之间并不协调一致。但是,它们又都致力于把印度文明描述为一个根本不同于西方文明的低劣的异域文明,从而为英国的殖民统治提供意识形态上的合法性。用梅特卡夫自己的话就是,“印度是按照各种维系殖民主义权威体系的方式、通过各种使印度迥异于欧洲的范畴来被人‘了解’的”。这样,在新印度史学中,作为正统印度史学基石之一的东方专制主义的观念和历史就被消解在英国殖民统治的历史中。

结语

至此我们看到,新印度史学家们并没有顾忌年鉴学派对“长时段历史”的信念,对正统印度史学的历史地理学进行了彻底的解构和重构。印度的环境不再像在正统印度史学中那样被诠释为一个单一而封闭的自然区域,而是被解读为一个多元而开放的地理空间。由此,正统印度史学的“印度文明”概念的地理基础遭到破坏。结果是,在正统印度史学中与印度文明的历史地理学密切联系在一起的东方专制主义历史观也在新印度史学中受到解构和抛弃。这样,正统印度史学关于“印度文明”的概念整个被解构了。

就此而言,20世纪80年代以来国际史学界的新印度史学转向并不能简单地理解为对印度文明和历史的新诠释,而是意味着在解构印度文明的基础上为印度史学创立了一个新的历史空间,因为根据新印度史学的历史地理学,正统印度史学想象的那个“印度”并不存在。由此,新印度史学实现了从历史文明到历史空间的历史地理学转向。

本文作者王立新,华中师范大学历史文化学院教授。

原文载《世界历史》2017年第4期。因微信平台限制,注释从略。如需查阅或引用,请阅原文。

长按下方二维码

关注世界历史编辑部官方微信公众号