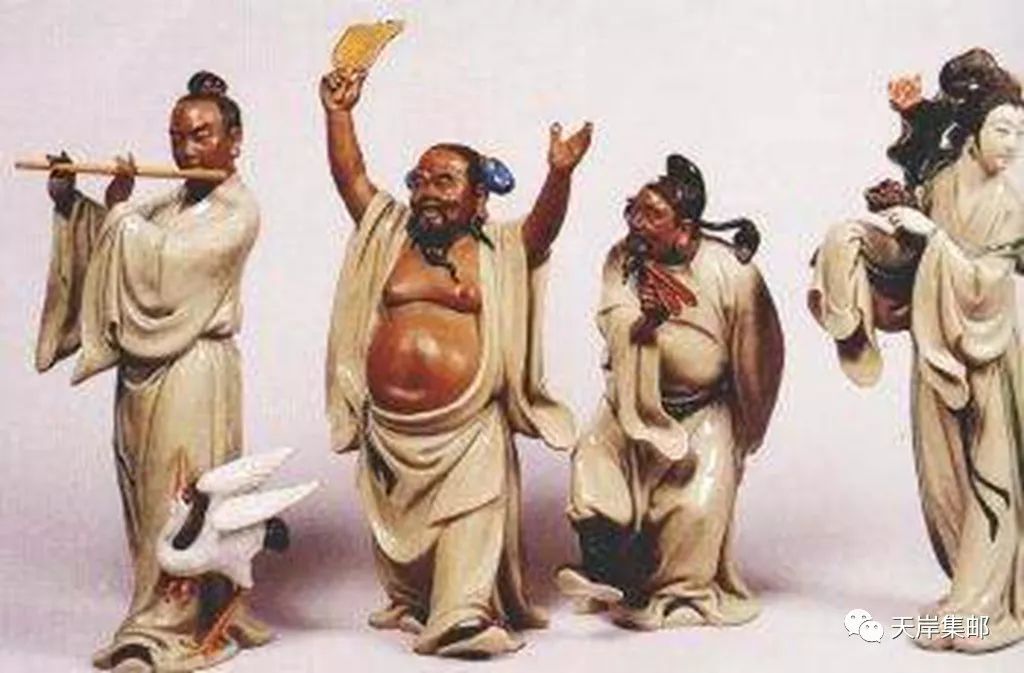

石湾陶瓷是中国陶瓷史上的一朵奇葩,因产于广东佛山市石湾镇而得名。据出土的批量陶瓷考证,石湾早在距今5000多年的新石器时代就有了制陶的历史。从先秦到两汉,制陶在石湾已逐渐成为行业。到了唐宋时期已非常发达,陶胎制作为轮制与手轮兼制并用,产品除日用陶瓷外,还出现了美术陶瓷,产品自唐代开始大量出口。北宋为石湾窑一个兴盛时期,产品远销东南亚。到明清时期石湾陶瓷达到鼎盛,其显著标志便是窑的改革,出现了先进的“龙 窑”。明中叶以后,“石湾六七千户,业陶者十居五六”,陶业的分工也越来越精细。在清代“石湾陶业全盛时期,共有陶窑107座,容纳男女工人六万有奇。”那时“石湾之陶遍两广,旁及海外之国。”在印尼、菲律宾、新加坡。马来西亚及阿拉伯半岛等地,都出土过佛山石湾等唐宋陶瓷器。

石湾陶瓷由于是民窑生产,所以创作方式不受约束,构思不拘一格,题材广泛,并充分吸收了国画写意笔法的精髓,强调概括和夸张,具有造型生动传神、釉彩浑厚朴实的特点和浑厚的乡土生活气息。具有民间的浑厚、粗犷、质朴、率真的审美情趣,人称“石湾公仔”。

2

007年2月3日,国家邮政局发行《

石湾陶瓷

》特种邮票一套2枚及小版张1版,2枚邮票分别采用一代陶艺名师潘玉书的作品《踏雪寻梅》和《昭君出塞》。

第一枚为“踏雪寻梅”,图中爷爷牵着孙子,手里拿着梅花,身着白纱,十分的应景。

第二枚为“昭君出塞”,图中昭君骑着马,面容饱满,衣服呈绿色,线条十分的圆润。

资料图片:石湾陶器享有"石湾瓦,甲天下"之称.

延伸阅读:

潘玉书,名麟,号玉书。

生于光绪初年,卒于1936年4月28日,寿50余岁。

少时随父潘锦之学艺,在其父开设的佛山“粤华轩绸衣公仔店”学做绸衣公仔。

稍大,得石湾陶塑名艺人陈渭岩赏识和器重,收为艺徒,教以文化和制陶技艺,学习人物雕塑,深得其师技艺,且多有独创,因而名噪一时。

潘玉书艺成以后,全靠出卖泥坯“原作”为生,后期自开家庭作坊,店号“潘玉书古玩”。

潘玉书是一位多产艺术家,技艺娴熟,艺术创作速度之快、质量之高,深为同行钦佩。

其一般作品3天可创作一件,质量高的艺术精品,也只需7天左右便可完成。

他的作品主要有两个种类:

一类是用石膏翻制头模,用卷筒塑制的一般“原作”作品,此类作品底款使用“潘玉书”方章;

另一类是由头部到全身都是卷筒塑制的原作艺术作品,此类作品底款使用“潘玉书制作”方章。

前者是一种面部长相类似而动态不同的作品,后者则是独具相貌、动态各异的作品。

潘玉书创作的旺盛期在灾难深重的抗日战争时期。

作为一代陶瓷艺人,他竟惨死于饥饿灾荒中,这不能不令人扼腕。

然而,他短暂的一生却在石湾陶瓷艺术史上,写下了光辉的篇章。

广东佛山的石湾陶瓷具有5000多年悠久历史,具有民间的浑厚、粗犷、质朴、率真的审美情趣,人称“石湾公仔”。

以往的石湾公仔几乎都是单体像,人物或喜或怒,显得浮表平面。

《踏雪寻梅》是潘玉书创作的人物组像代表作:

一个老叟和一个侍童在漫天大雪中,氅袍紧裹,在野外觅梅,侍童瑟缩怕冷,老人在嬉笑他,嬉笑间又有几分怜惜慈爱。

这件作品精确入微地描述了人物的神韵,拓展了石湾人物陶塑表现生活和人物情感的难度。

此外,这件艺术作品在烧制过程中,瓷器产生微妙的灰蓝色变化,并具有致密的皱裂纹理,更显典雅古朴。

关注

公众号

预约

武夷山

往期文章回顾

(点击可以阅读)

-

-

-

-

-

-

-