宋朝(960—1279年)

人们最想穿越的朝代,

距今已有1000多年的历史。

宋朝大概是什么样?

在历史课本中,

宋朝是一个积贫积弱的时代。

▼

在人们印象中,

宋朝又是一个备受理学荼毒的时代。

▼

可大量文物又表明,

这是一个商业经济极度繁荣、

民间财富激增的时代。

▼

一批批的文人又告诉我们,

这还是一个个性彰显、审美极高的时代。

▼

宋朝人更在意天性,美得自然。

而他们的趣,也比想象中的更有趣!

宋瓷冰裂纹

古代美学,到宋代达到最高。

宋汝窑

,就是一千年了不起的大名牌!唐三彩都是花花绿绿的,但宋敢在花花绿绿中提出素朴风格。

你以为越复杂越好?岂不知,越简单越难。

至今天,全世界还在仿宋瓷。

冰裂纹,本来是烧坏了,但宋人觉得里面有种沧桑美,经历时间后,叫开片,他们用不同火温去烧出开片。

本来是败笔、损坏却变成美,这就是很特别的宋代美学。

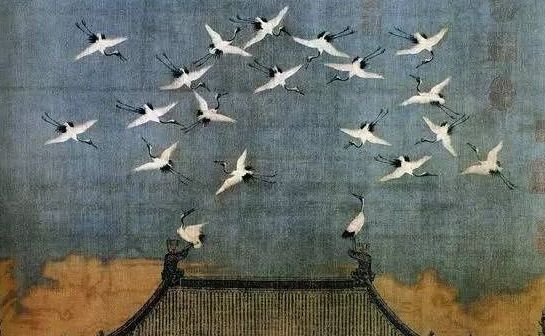

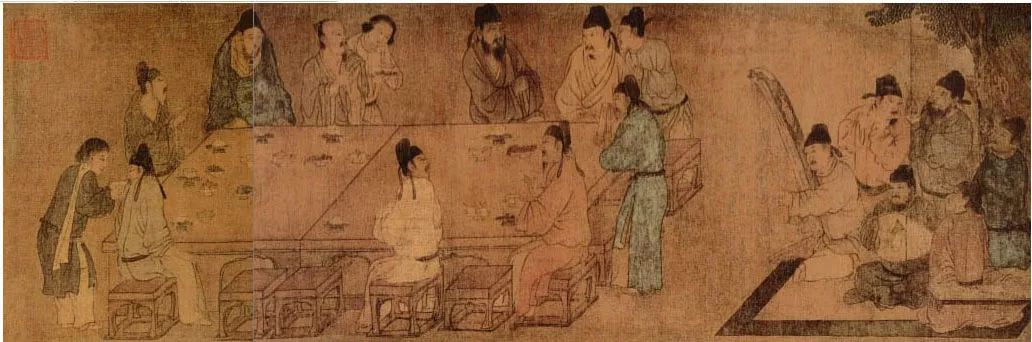

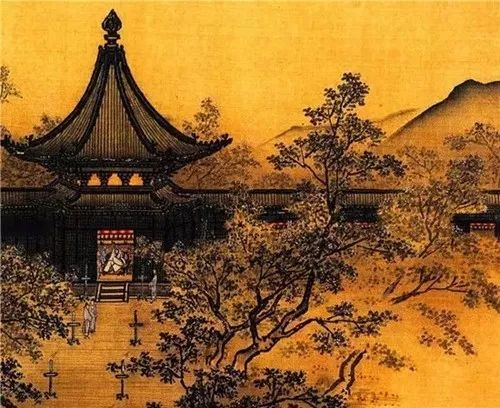

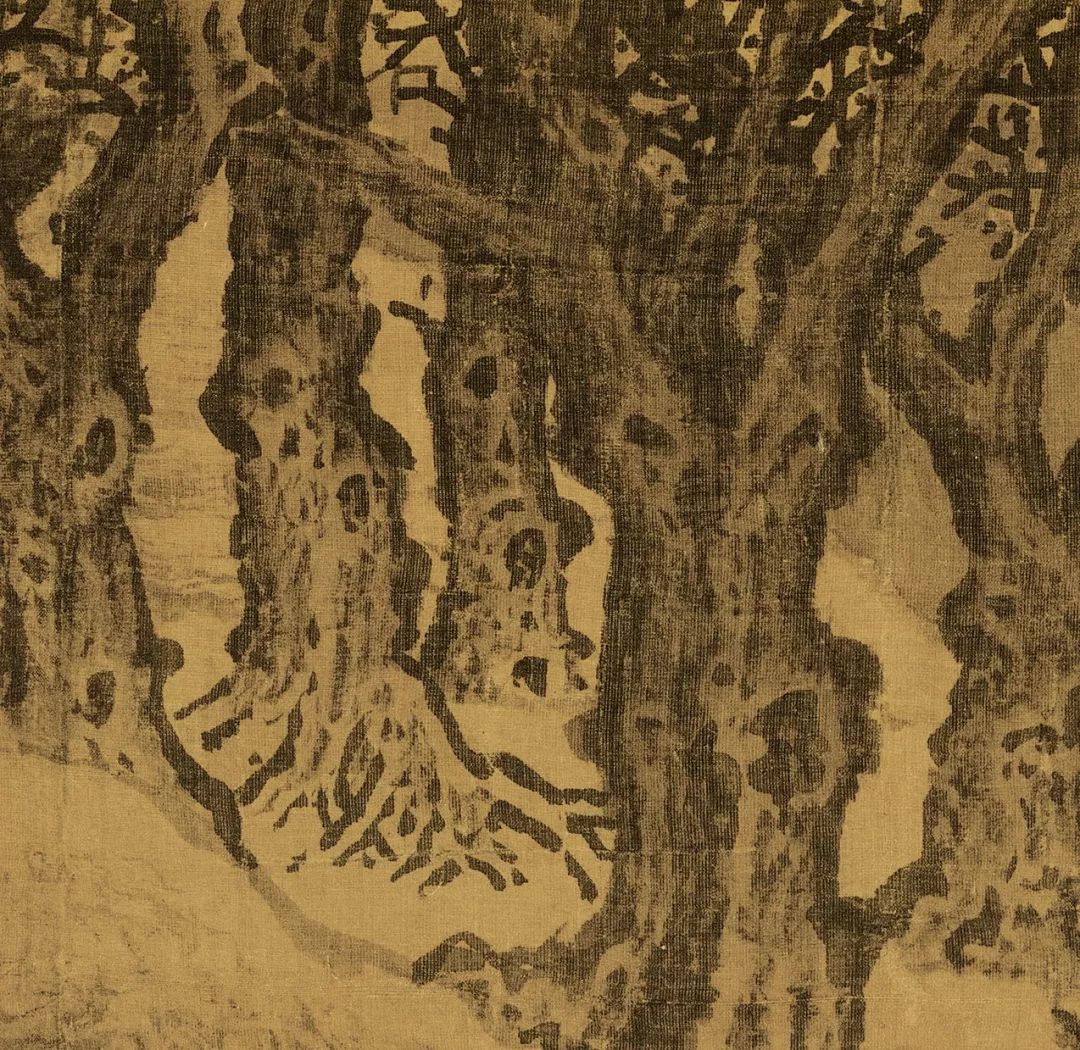

《春宴图》局部 宋代 佚名 故宫博物院藏

还有,现代人喜欢、崇尚的

极简主义生活方式,

岂不知 1000 多年前的宋人已先行一步。

长 5.7 米的宋代名画《春宴图》,记录了一次宴会。

它以唐代十八学士雅集为典故,再现了宋人聚会的真实场景——

朴素的器皿,简单的食物,没有其他奢华物品,一众好友围桌而坐,相谈甚欢。

《春宴图》局部

《春宴图》描绘的,并不是偶然场景。

宋代文学家司马光曾在《会约》中记录过一次相似的聚会,在那次相聚中,12 位友人都是已经远离官场的致仕之人,其中官职最高者曾至宰相。

他们本可奢华相叙,但事实恰恰相反——

……

为具务简素,

朝夕食各不过五味。

逐巡无下酒时,

作菜羹不禁。

……

聚餐时,筵席上的用具,力求简单朴素。一日两餐,菜品不过五种。

倘若菜羹被吃尽扫光,随时可以再补充。

《春宴图》局部

像这样的聚会,邀请方式也独具宋人特色。

待某一人做东时,他只用一张通知单,写明聚会时日,然后差人逐个去往友人家照会,本人签下名字代表一定会去参加。

在约定之日,东家不再催促等候,每个人都会按时到来。

这种场景和行事方式在木心的诗中也曾出现:

“记得早先少年时,大家诚诚恳恳,说一句,是一句。”

相比之下,我们似乎只学会了宋人表面上的简,却丢了他们的诚。

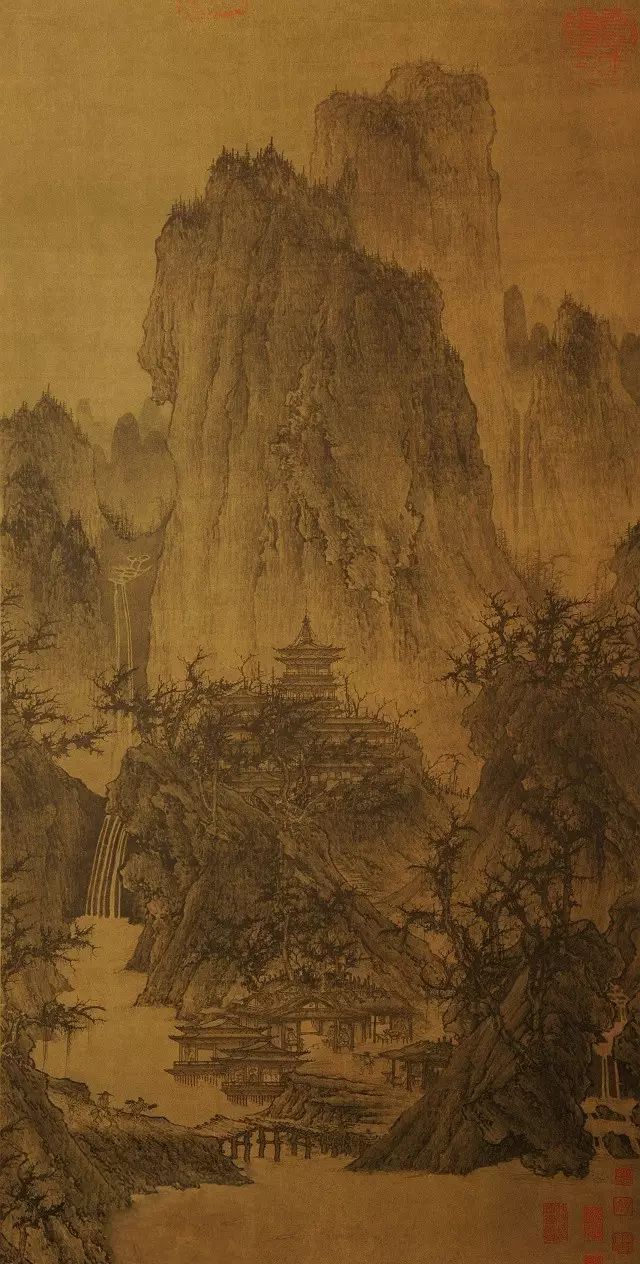

李成 晴峦萧寺图

(美)纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏

宋人向往山水,向往自然。山水、自然是他心中的品性。

众所周知,宋代山水画达到了最高水准。

而宋人山水画的生命与灵魂,其魅力在于不仅跃然纸上的外在,更在于其笔墨以外,看不见却可以感知的气韵及其理想境界的追求。

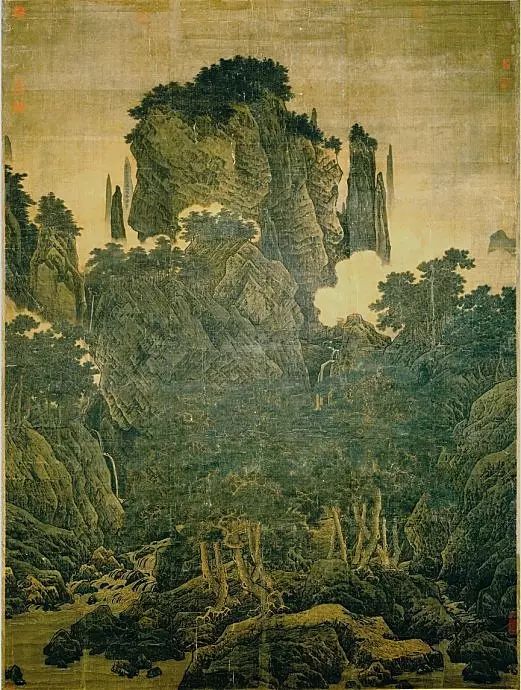

李唐 万壑松风图 台北故宫博物院藏

宋人不仅仅是心中有山水,更是有一种让自己体验生命快乐的智慧

。

他们即使在朝为官,也并不全是整日追逐财富与名利。心中依然向往自然,知道春天来了应该去看看花,去感受一下春天的气息。

宋代赵喦《八达游春图》

宋代马麟《秉烛夜游图》

而这种向往自然的秉性,不仅只存在也上层的小部分人。

在宋朝,随着市民社会的形成,旅游成了寻常市民的时尚。《岁华纪丽谱》中,就收录有

宋代成都人从正月初一到冬至日的“游乐路线图”

。

一个社会为什么很茫然,很慌乱,很彷徨?因为大家看到的都是贪婪的东西;

当下的我们,科技先进,产业发达,人们奔波于机场和高铁之间,忙忙碌碌,甚至是灰头土脸。

我们比宋朝更知道什么是美?更知道什么是生活的意义吗?

生活失去了品味,生命就失去了快乐。你有再大的权力,再多的财富,都没有意义,你有再多的知识也没有意义。

没有品味的知识反而变成你的负担。

显然,宋人比我们更知道这一点!

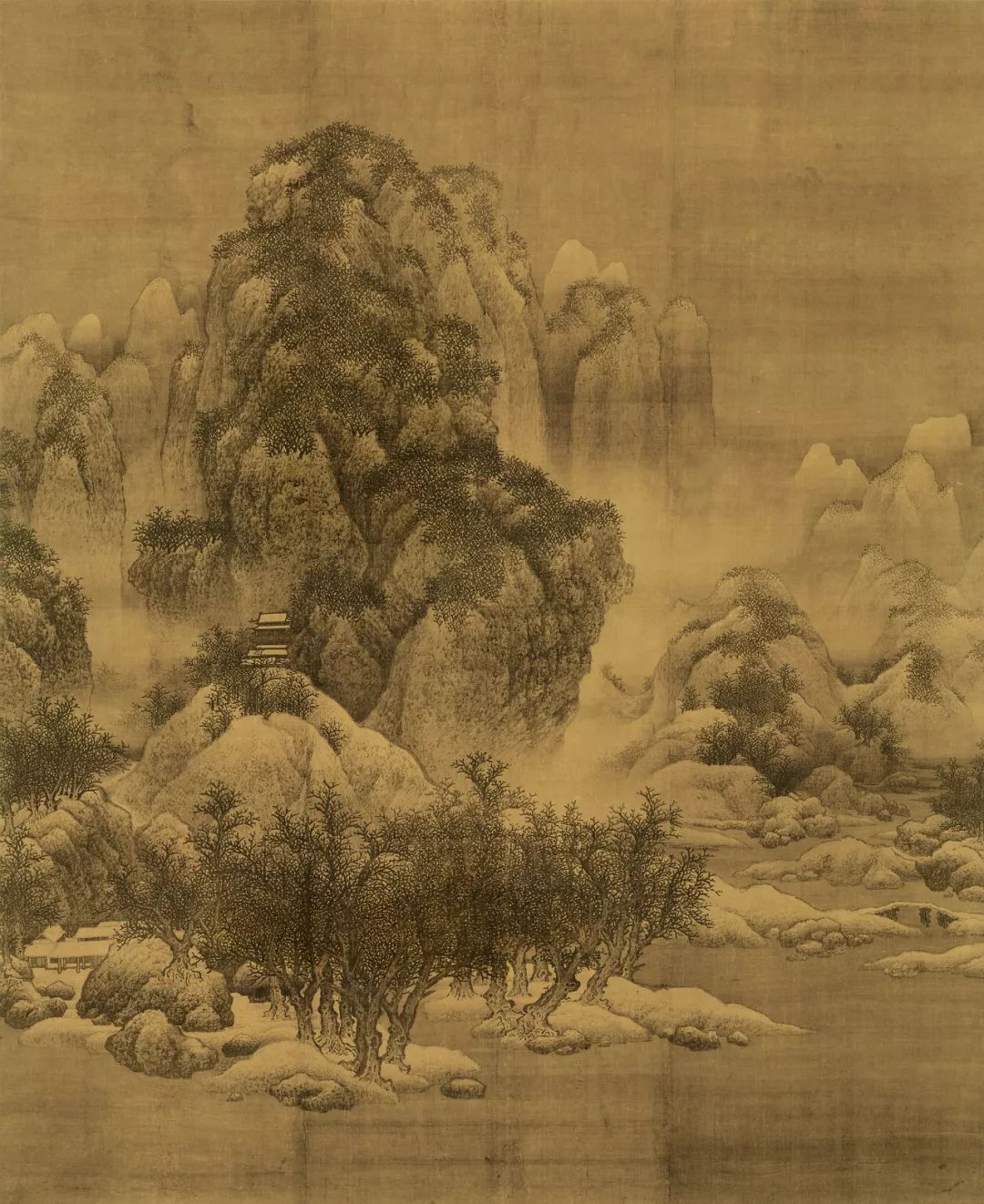

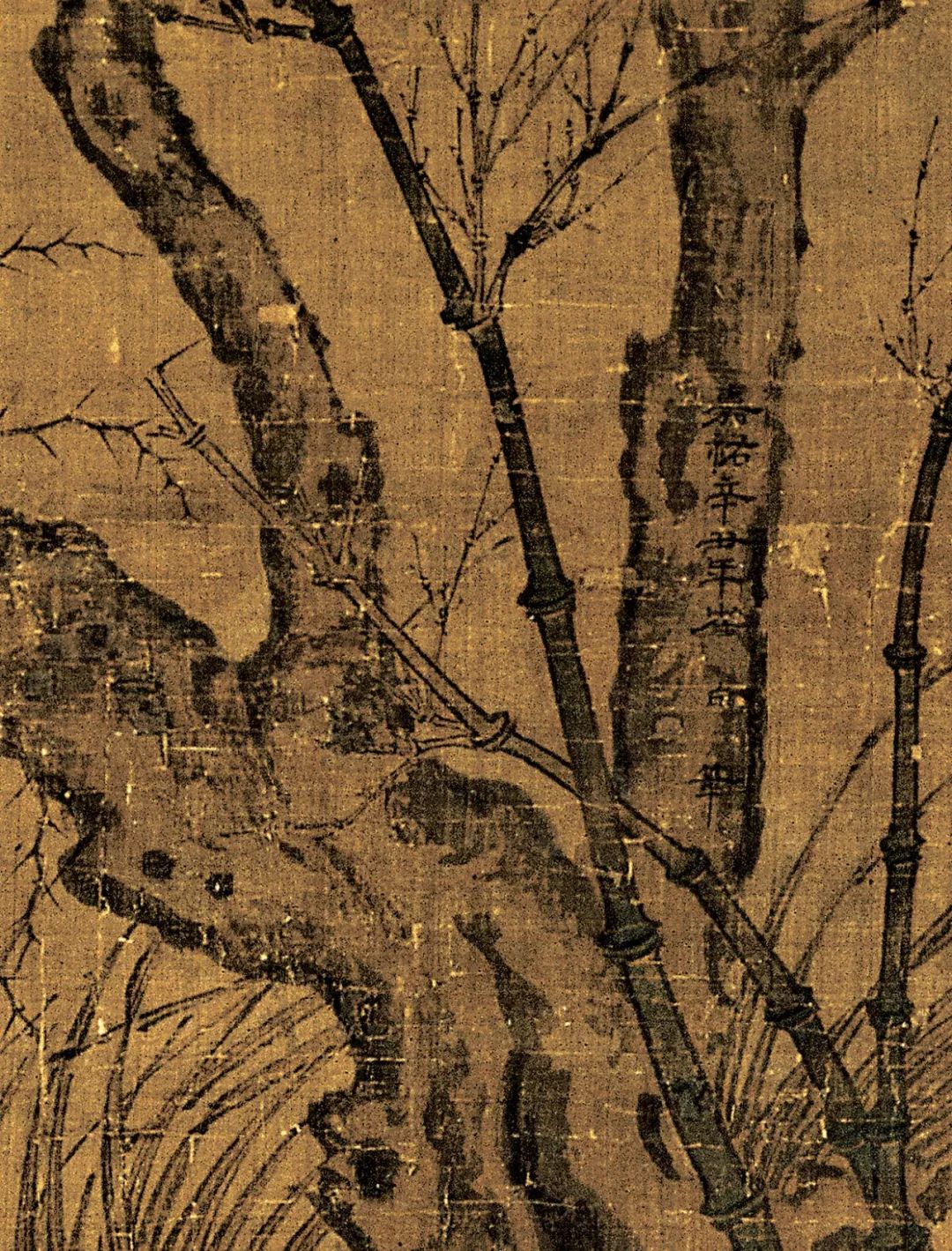

《雪景寒林图》 宋代 范宽 天津博物馆藏

范宽的《溪山行旅图》是台北故宫博物院的这幅天字号重宝,

最有趣的就是被范宽隐藏在树林中的签名。

与它相似,《雪景寒林图》的签名也被隐藏了起来。

画中前排树干中,隐约可见“臣范宽制”的字样,由此可知,这件作品极有可能是范宽隐居前所画,并且是其专为宫廷所做。

树干中隐约可见的“臣范宽制”

范宽好酒,不拘世故,为画画而隐居终南山、太华山中,终日坐于山林,纵目四顾,以求真实的山野之趣。

但如果不是将这件作品放大再放大,那隐藏在气势苍茫的雪景中的签名恐怕不会被人发现。

当然,在宋代,

并不是只有范宽一人这么做,崔白也有类似作品

。

《双喜图》 北宋 崔白 台北故宫博物馆藏

《双喜图》描绘的是寒风萧瑟,枯木衰草,落叶调零的深秋景象,看一眼,便会令人顿生寒意。

画中一只野兔和两只灰喜鹊,以古树、枯草和荒坡为背景。

在秋风的吹动下,老树的枯枝败叶与衰草竹枝顺势倾斜,生动异常。

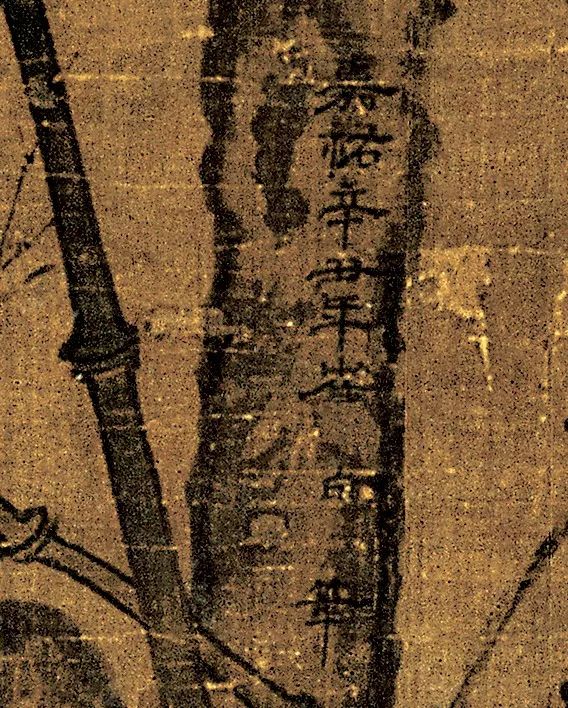

《双喜图》局部

这幅蕴含着天然而真实画趣的《双喜图》,曾一直不知道作者是谁?

直到 20 世纪才有研究者在画面右侧树干上发现有

“嘉辛丑年崔白笔”

的墨笔题款,最终认定此画为崔白的作品。

宋人的趣味。

有马远《寒江独钓图》的

孤寂

、范宽《溪山行旅图》的

博大

,也有《双喜图》和《雪景寒林图》的

藏而不露

。

《骷髅幻戏图》 南宋 李嵩 故宫博物院藏

在宋画中,

《骷髅幻戏图》是一幅很特别的作品

,画中有两具骷髅,一大一小,但整体氛围还算平和。

绢面上,最左侧的是一位正在哺乳的母亲,右边是身旁摆着卖艺家当的大骷髅,他用线操纵着一个小骷髅,而地上向前爬行的婴儿正要伸手去触碰小骷髅,身后的夫人伸开双臂,似乎想要拦住婴儿。

这幅画,人物描画十分生动细致,细细看来,仿佛能听见他们各自的声音。

《骷髅幻戏图》局部

对于这样一幅画,100 年后的元代画家黄公望曾题词说:

没半点皮和肉,有一担苦和愁。

傀儡儿还将丝线抽,弄一个小样儿把冤家逗。

识破个羞哪不羞?呆兀自五里已单堠。

这首散曲已把所画内容说得非常清楚,那是宋代流动卖艺者演出提线傀儡戏的场面。

画中抱着小儿正在喂奶的妇人,是艺人携妻带子为生活奔波的真实写照。

这里的“堠”,为古时官道旁记里的路标,用土堆砌成,每隔五里设一堠,画面上的“五里”二字,即是他们走南投北的象征。