作者:獵戶座零戰

图片/排版/校对:循迹小编

全文约6500字,大约需要15分钟

本文首发于循迹晓讲

未经授权 不得转载

在中文互联网,经常看到关公战秦琼式的一系列“斗兽帖”——从狮子和老虎谁是百兽之王,到满族骑射手与拿破仑线列步兵孰优孰劣。

其中一个年代较久远的话题是:

马其顿和秦到底谁更胜一筹?

马其顿是欧洲古典时代的一个希腊化王国,其领导者亚历山大大帝是打败波斯大军,东征亚洲的千古一帝。

而相隔不到一个世纪,东方也有个千古一帝——秦始皇,他剑指六国,奠定两千多年中国政治制度基本格局。

▲亚历山大大帝 图源于网络

秦与马其顿,都是东西方历史上有代表性的政权,

极大程度上塑造了东西方民族的精神气质。

笔者将从秦VS马其顿这个斗兽话题入手,讨论两支军队的优劣,并从自己的角度,给双方孰强孰弱这个问题一个明确的答案。

中国古人有“微言大义”的习惯,

对战争细节的记载往往很模糊

。不过这也不妨碍一些人戴上“百万大军”“流水线生产武器”滤镜来高看秦。

我们得先把这两个谣言粉碎了,才能来场“公平决斗”。

首先说所谓的“百万大军”。

如果全盘接受古籍中的纸面数据的话,会得出啼笑皆非的结论:诺曼底登陆,人类历史上最大的一次海上登陆作战,盟军先头部队才17.6万人,又比如我国在朝鲜战争阵亡19万余人。

▲ 长按识别图中二维码,即可获得方生老师主讲的《大秦帝国》音频专辑

,更多知识专辑可以微信搜索

小

程序

“循迹讲堂

”

,或者到

各大

应用

商店

搜

索

“

循迹讲堂

”

A

PP

在历史发明家的眼里,

这都还不如长平之战坑杀的降卒多

。其他民族的记载中,数据掺水也很常见,比如希波战争,动辄百万波斯军队;中世纪也有“六十万十字军”的记载;印度古籍《摩诃婆罗》一场战争死了16亿人;阿兹特克首都特诺奇蒂特兰总人口不过二三十万,却可以在一次献祭中杀死8万人。

如此说来,原始社会最勇武。当然,严谨的学者当然不会轻易接受这种记载。

但一些人更乐意“照单全收”这些数据。

因为,这些“百万大军论”者对战争后勤没有基本的概念。举一例,三大战役中最大规模的淮海战役,

要供养六十万人的解放军,就要五百多万民夫来支持

。

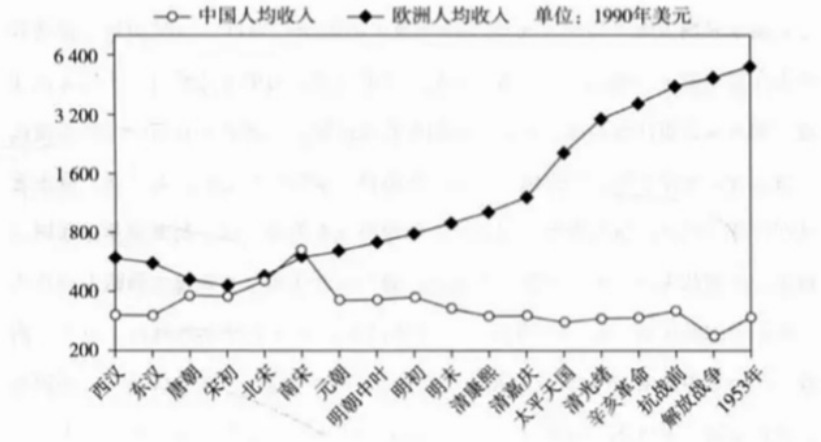

试问在两千年前的秦,总人口有近代中国的十分之一否?养士兵负担重,现代中国一个农民也才能养活五个人,古代大部分时间,按某些学者的估算,中国古代人均收入水平大部分时间逊于西方,秦是如何解决百万职业军人的生计的?

▲2100多年中,中欧人均收入曲线(单位:1990年美元)图源于网络

还可以这样想,坐拥两亿人口的清帝国在面对大英帝国的入侵时,虽然总体士兵数量有几十万,但因通讯技术,调度管理落后,不少时候反倒人数处于劣势。

那么,只有清帝国几个省大的秦,灭六国时又如何完成联络的?

古代兵不在多而在精

。可以做个简单计算,一万个人报数,一个人一秒钟,都要花近三个小时,仅仅做个人数清点都够折腾人的。秦军有无线电否?有广播否?会统计管理学否?就算单次战役投放了百万大军,他们是如何没有风声鹤唳的?

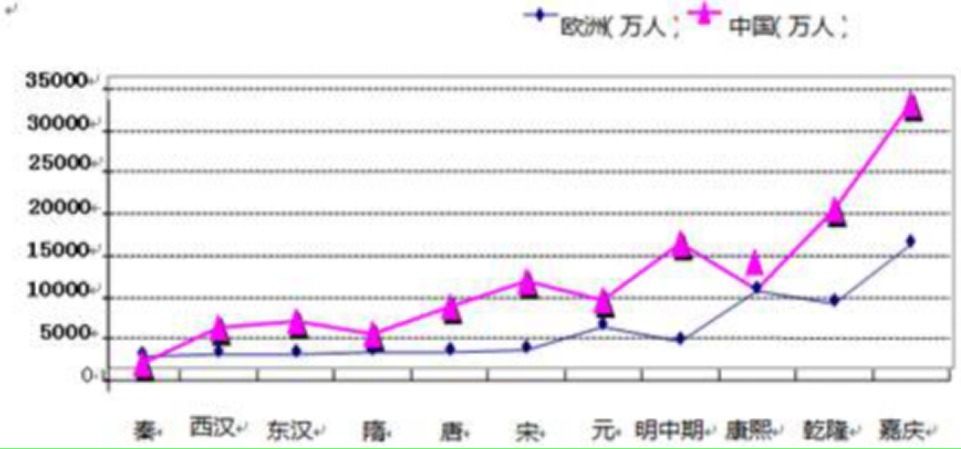

▲从秦制清嘉庆,中欧人口曲线对比 (单位:万人)

图源于

网络

更重要的是社会组织度,中国人口在明清之前也不比欧洲稠密多少,投放百万大军,

那它的动员率要比现代国家还高才行

。

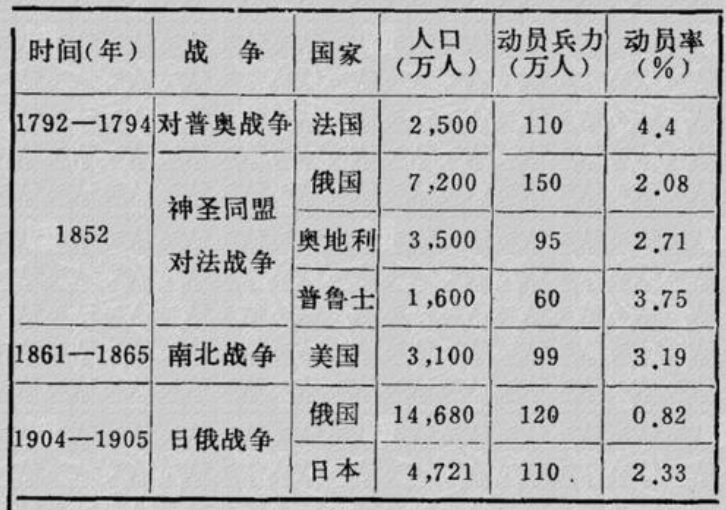

由上图可知,秦对马其顿并没有什么人口红利。而从下表推测,秦凑出十万大军倒有可能,百万大军则无从谈起。

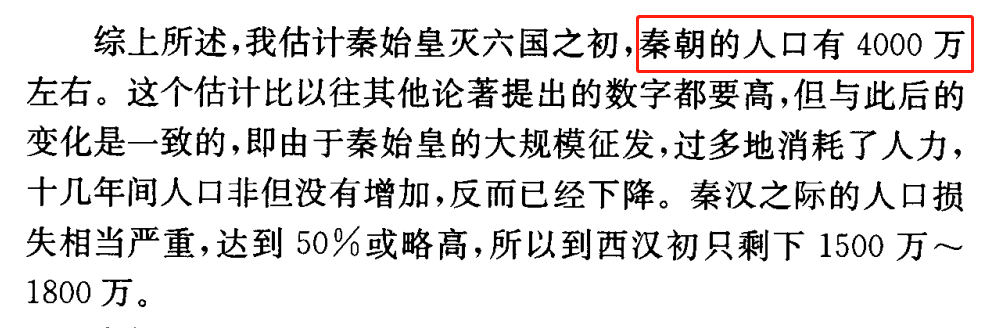

▲据葛剑雄先生所著《中国人口史01导论、先秦至南北朝时期

》

中估计,秦代人口约4000万

▲据葛剑雄先生所著《中国人口史01导论、先秦至南北朝时期

》

中估计,秦代人口约4000万

▲日俄战争时期的日本人口4721万人,动员兵力110万

图源于

网络

接着我们来看言过于实的秦代装备。

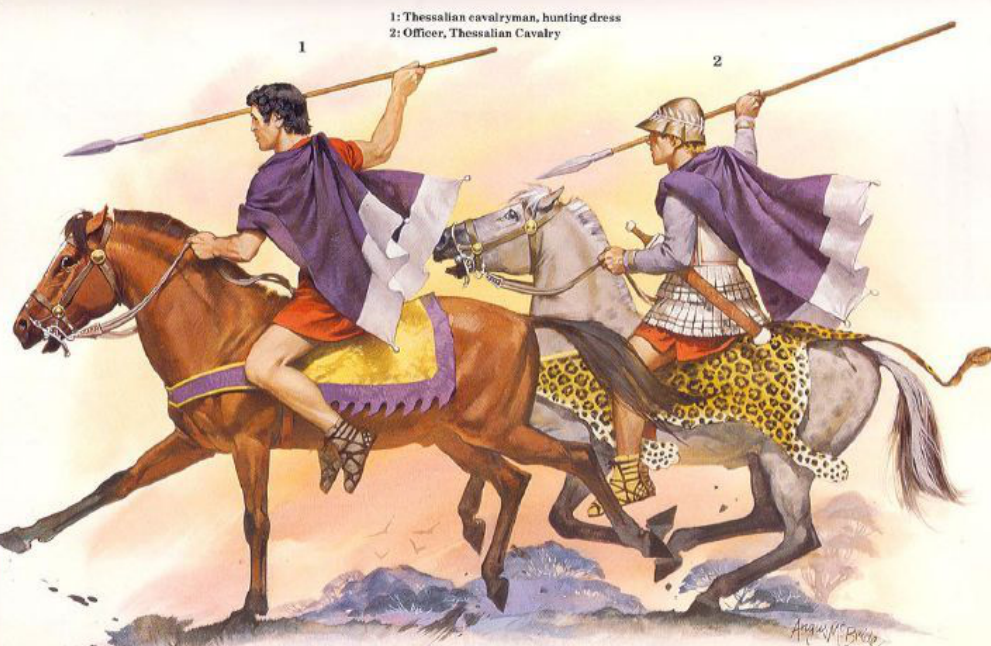

网上有种说法认为,秦代弩、戈是标准化生产的,这是牵强附会,李秀珍博士在研究了229件秦俑弩机后在《从青铜弩机铭文看秦兵器生产的局限性》中提到:

“弩机的标准误差以毫米计,反映出当时的标准化水平还是很高的,但弩机的刻铭从一定程度上反映了当时标准化生产的局限性”。

秦弩上面有成组的铭文,这是为了组装方便而刻上去的

,如果不同弩机部件达到了现代意义上的“标准化”,可以随意互换,就没必要刻铭文了。

通过对出土的戟的研究,我们还可以发现,秦人并没有现代组织管理模式,上面的工匠有时候就是同一人,并没有多工序同时进行的生产方法。

▲某百科上声称:秦代弩机标准程度远远超过今天,不知今天哪家厂生产产品几毫米误差都还能继续开办下去

秦代兵器的确做工很考究,这是值得肯定,

但将这种尝试与现代企业管理的流水线作业对等,则是信口开河

。同时,统一武器规格的做法在职业化军队很是常见,马其顿也不例外。

马其顿最出名的便是它的长枪重步兵方阵,步兵方阵的后期萨里沙长矛有的可达七米,这样长的矛是分节拼接而成的,中间靠管状连接器对接。

如果连接器不达到一定规格,就不能发挥作用

。

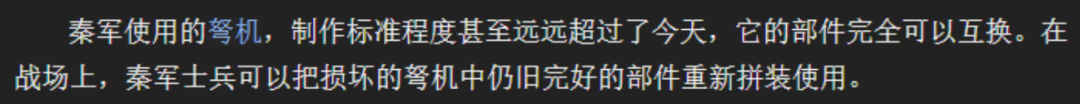

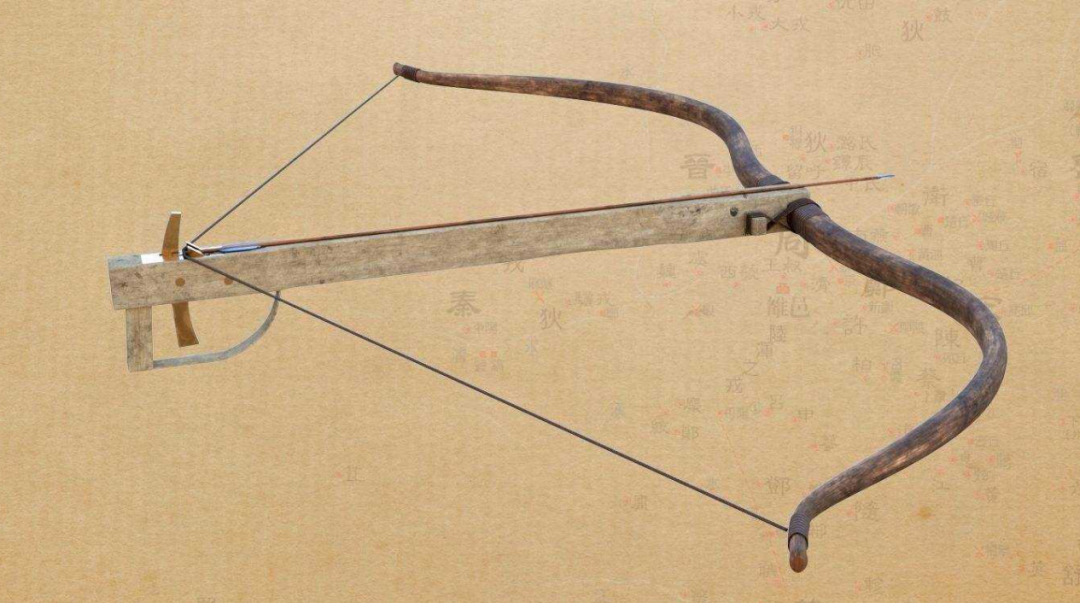

▲希腊式扭力弩炮 图源于网络

而希腊式扭力弩炮的生产,其对零部件精细程度的要求,丝毫不逊于秦弩。

脱下不少网络小说家的包装,

秦似乎不像某些人想象得那样,能够稳赢马其顿。

马其顿对秦军,赢面在哪?

首先,

马其顿的战术体系比秦要完善

,公元前4世纪的马其顿人所组建的战术系统可谓是“前无古人,后鲜有来者”。它同时具备四种主流兵种,用于冲击作战的重步骑兵、用投射武器袭扰的轻步骑兵。

这里的轻重并不是以披甲率为标准,而是以作战用途为理由划分。

在作战时,所谓“一招鲜,吃遍天”。重步兵组成的马其顿方阵士兵用盾牌组成铜墙铁壁,四米以上的长枪指向四方,敌人从任何角度接近这个“刺猬”都会受到数根长矛无情的刺捅。

而在方阵的前方,轻步兵将会用投石索、标枪和弓箭袭扰对手。

▲马其顿方阵

图源于

网络

当然很多人会质疑马其顿方阵的机动性问题,面对秦弩的箭雨,重型方阵能灵活应对吗?

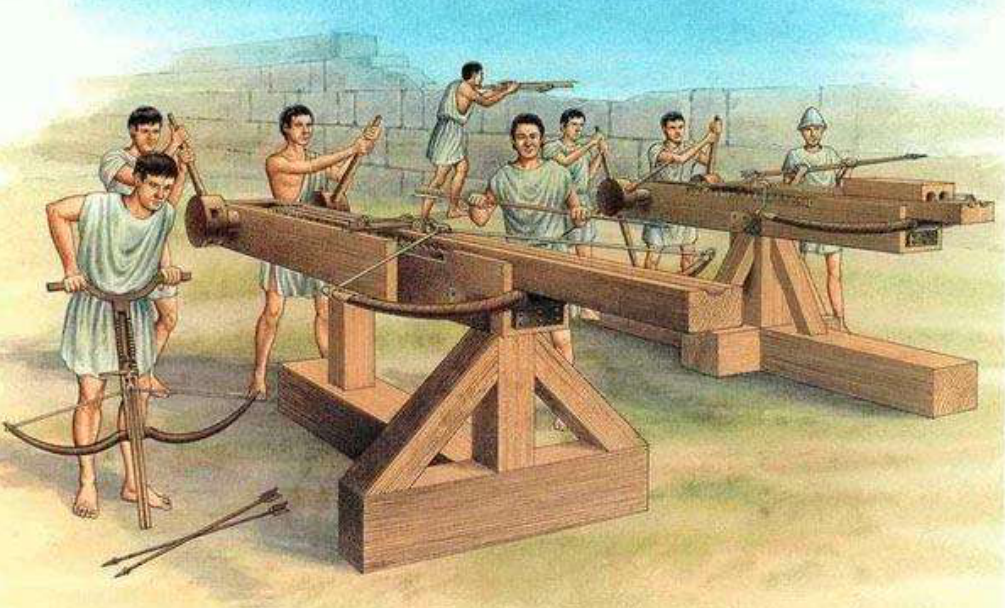

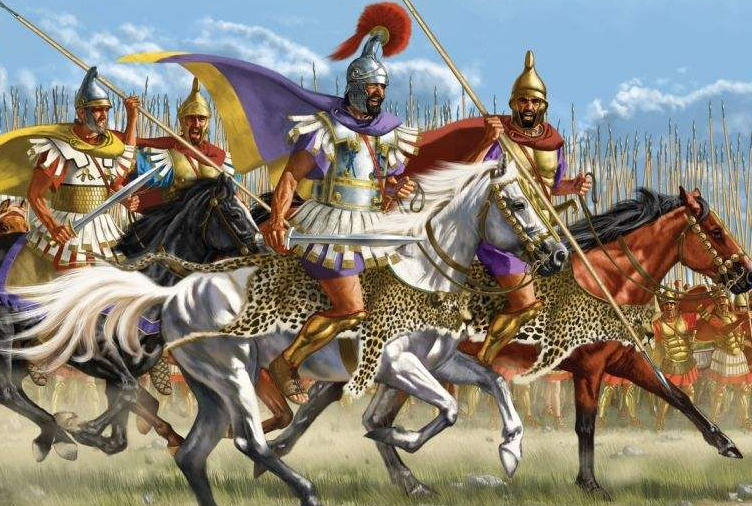

首先,马其顿的重骑兵可不是吃素的:伙伴骑兵身披重甲,在轻重步兵与敌人纠缠时,如铁锤一般将敌人彻底击垮。伙伴骑兵被认为是最早的冲击骑兵,

可以很快地击垮轻步兵

,比如在伊苏斯战役中,马其顿重骑兵就重创了波斯人的轻型部队,并借机杀入重步兵侧翼。

▲马其顿重甲骑兵(上)马其顿伙伴骑兵(下)

图源于

网络

而秦缺乏重骑兵部队,

秦代骑兵主要是以弩进行远程杀伤,不能像马其顿那样完成步骑配合。

秦甚至还在使用战车这种就早已落伍的装备。战车不好转向,也不方便列阵,有时只能算是让王侯将相摆摆排场用的。

回想下高加米拉战役中,大流士卷镰战车也只能吓唬轻步兵,他本人的战车驭手还被一支标枪击毙。对马其顿来说,秦传统战车的威慑力还不如波斯卷镰战车。

▲波斯卷镰战车冲向马其顿方阵

图源于

网络

由此来说,秦似乎没有胜算?却也不然,我们要看到,

秦的投射火力是要强于马其顿的

,马其顿的轻骑兵的主要武器是标枪,

在杀伤力和距离方面都不如秦弩

。

秦弩虽然谈不上是“步枪始祖”“歼星弩”,但好歹培训方便,制作精细。面对防护不足的匈奴人,弩箭造成了较大伤亡。

▲复原的秦弩

图源于

网络

战争的胜利是要考虑很多因素的,如果出现意外,马其顿重骑兵没有发挥出应有的水平,秦军可以通过轻步骑兵的袭扰迫使马其顿率先发起进攻,并用重步兵严阵以待。由于阵型受到干扰,马其顿人的进攻将被粉碎。

我们也许只能得出一个万金油式的结论:秦对阵马其顿,变数太多,两者都是大陆顶尖水平的军队,双方哪方获胜取决于其他条件(主客场、天气、环境),一般的理客中也许会给出个五五开的结论(相当于没给)。

鉴于马其顿在军事体系上的优势,笔者大胆点给出四六开的论断。

读者可能这时候不高兴了,你开头不是说了会给个明确的答案吗?为何现在又说要看情况,模棱两可?

前面的分析,是单纯基于战术进行的分析,后面笔者将从更宏观的角度,来给“马其顿VS秦”的问题下个定论。

会夹带一些私货,不喜勿看。

对“狮虎斗”的讨论可以用“各有千秋”“四六开”来作结,因为只是基于两者生理结构、习性的讨论。

但评判战争胜负,不能只看物质(武器装备)及其运用(战术)上的差别。我们研究的是军事历史,不单是对古代器物进行考据,否则就会掉入武器决定论的陷阱。

表面上看,战争是人与人的互相杀戮,武器装备是从牙齿拳头到刀枪棍棒的不断升级,

实则战争有时反映的是不同文明间的碰撞,武器装备的取舍反映的是对个体价值的认识。

▲亚马逊流域的原始部落成员攻击飞机

图源于

网络

文明和文明的差别有时候就是这样巨大,同时代的西方人已经用载人火箭“上九天揽月”时,赤道原始森林里的土著却还连轮子都没发明出来,千万年走不出那么几平方公里的森林。

这样的差距是如何形成的?在开拓中的文明能接触到更广阔的天地,在走南闯北过程中,可以进行种族融合,实践的需要又使他们在技术方面推陈出新,取长补短。

而闭塞的文明,基因库狭窄,也不易学到其他文明优秀成果,故而倾向于退化

。

上帝偏爱能走出狭小天地的勇士,鄙薄作茧自缚的庸人。

回到秦与马其顿问题上来,亚历山大东征期间,非常重视与东方的往来,他本人甚至和东方大夏的洛克珊娜结婚。

▲亚历山大港

图源于

网络

此外,在与大流士三世的女儿斯塔提拉的婚礼上,他宣布:

马其顿人和东方女子结婚,可以享受免税权利

。而在巴比伦,亚历山大打算将三万波斯青年编入马其顿大军。

东方的城市出现了希腊式雕塑和建筑,而东方的天文数理知识也传入西方,他在东方建立的大城市,也都成了商业中心。其中,亚历山大港至今仍是重要港口。

▲ 长按识别图中二维码,即可获得王以欣老师主讲的《亚历山大大帝》音频专辑

,更多知识专辑可以微信搜索

小

程序

“循迹讲堂

”

,或者到

各大

应用

商店

搜

索

“

循迹讲堂

”

A

PP

虽然亚历山大用军队征服了东方,

但也在无意间搭建了一座东西文明的交流之桥。

不久之后,秦始皇却在忙着建墙——正所谓“秦之无道兮四海枯,筑长城兮遮北胡。筑人筑土一万里,杞梁贞妇啼呜呜”。

▲孟姜女哭长城 图源于网络

在进行推演时,有人认为经过几次交手,

秦军将领会吸取经验

,主动防御马其顿重骑兵,比如利用天然或者人工障碍掩护本方侧翼,或者投入重步兵预备队正面抗击伙伴骑兵。

同样,

马其顿人也会琢磨秦军战术

。谁会先摸清对手底细呢?这个就不是纯军事问题了,

而要考虑文明的差异。

马其顿大军早已见识了不少军事体系

——从骑骆驼的波斯骑兵到驾战象的印度大军,接触过不同的环境——从烈日炎炎的中亚沙漠到寒气刺骨的远东雪山,

其适应性是远远强于秦军的。

▲马其顿军队对战印度象兵

图源于

网络

我们不妨跳出斗兽思维,做些深入的思考。

为何只有亚历山大东征,却没有“始皇帝西征”呢?为何西方人总是在不停地航海冒险,却鲜有中原王朝扩张到葱岭以西的案例呢?

最近院线上映了一部讲述航天冒险的电影《热气球飞行家》给出了答案。

这部影片讲述了19世纪的欧洲人,为了探索天空的奥秘,用粗糙的热气球一米米地上升到万里云霄,而鼓舞他们克服气流风暴、严寒缺氧的,是这样一句拉丁语“

Caelum certe patet, ibimus illi(向上看,天空之门永远向世人敞开)

”。

▲电影《热气球飞行家》剧照 图源于网络

如果你把这话说给始皇帝听,他顶多会问你一句:“天上有长生不老丹吗?”说给秦人听,他们会说“星星是什么,能吃吗?”

试对比下两个政权的代表人物。亚历山大将财物留给其他人,当别人问他自己靠什么过活时,他淡然回答:“希望”。

秦始皇可没有“财富留给他人希望留给自己”的境界,取之尽锱铢,用之如泥沙才是其本性。

亚历山大大帝重视科学,在远征过程中还派人查明印度河入海口,寻找波斯湾,探明里海究竟是海还是湖。而百年之后的秦始皇,却想着炼丹药,痴迷修仙,做着长生不老的美梦。

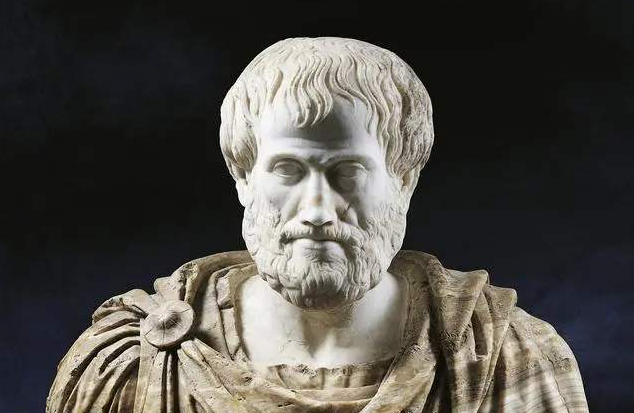

▲亚里士多德 图源于网络

亚历山大大帝尊师重教,他一生支持其恩师亚里士多德的研究,将对东方的远征也视作一场探索之旅,发现的珍稀植物也都不忘送回希腊,给老师过过目。而秦始皇则焚书坑儒,终结了百家争鸣的学术风气,以铁腕造就万马齐喑的景象。

亚历山大大帝身先士卒,他傲然宣称:“你们都知道我遍体鳞伤,刀剑,投石,弩炮,大棒都在我身体上留下记号”。而秦始皇呢?当面对一个刺客时,慌得连剑都拔不出来。这是多么可笑,滑稽!

代表东西方的两个君主在格局上就不在一个层次。

前文说了,胜负要看情况,但偶然中也有必然,宏观来看,若能穿越时空,让亚历山大对阵秦始皇,

秦能胜是意外,惨败才是应该。

当然,我们也不能局限于领导者个人素质的层面来会答孰强孰弱的问题。事实上,秦是东西方文明的一个分水岭:

透过对秦的分析,可以发现,差距甚至在亚帝东征以前就形成了。

对比下东西方的护具,早在古希腊,重步兵防护及其严密——

近乎全封闭的头盔,结实的胸甲,铜皮木三层的大盾牌,盾牌遮护不到的地方还有护胫

。

▲公元前4世纪末的重装步兵

图源于

网络

而秦汉之际的中国士兵,

似乎能把躯干遮护严实就不错了

,其他部位管不着。

比如在徐州狮子山发掘的楚王墓,

出现的头盔数量连全军的10%都不到

,在《武库永始四年兵车器集薄》中记录的铠甲有20多万套,然而全部头盔只有9.8万余项。

只有边军或者贵族卫队才能装备齐整

。

难道是秦汉没有足够财力装备头盔吗?

不是的,

因为给炮灰这些东西纯粹是“防御过剩”

。他们戴不戴盔无所谓,他们也没有经受训练去应对全副武装带来的透气和负重问题。

▲秦军士兵复原图

图源于

网络

而希腊化的国家有这样一个重要概念:

公民!

亚历山大大帝的东征,支撑马其顿大军的,不仅仅是“触摸天空”的开拓精神,

更是一种理念——将希腊的文明之火,传播到天涯海角。

战国时期的人无法理解古希腊的重甲,正如太平洋战场上的日本飞行员无法理解为何美国飞机要在驾驶座后安装钢板。

▲马其顿方阵

图源于

网络

这些防具保护的是公民

。古希腊城邦第一次发明了“公民”这个概念,由公民组成的部队,将西方语境下的“个人主义”发挥得淋漓尽致,防具体现的正是对个人生命的重视。

在希腊军队中,集体对公民权利的保护与士兵对城邦的荣誉感相得益彰,迸发出一股强大的力量。

这是帝国统治下的奴隶无法想象的一种力量。

正是这种力量使得费里皮德斯奔跑千里宣告马拉松的喜讯,也正是这种力量使得列奥尼达在温泉关力扛数倍于己的波斯大军。

按照希罗多德的说法,希腊人的自由使他们强大起来:“

法律面前的平等是多么高贵的一件事,不单单在某一个方面如此,在所有方面都是这样。

”奴隶总是“逃避自己在战场上的责任”,他们是为肉食者而战,而自由人是为自己而战。

希罗多德嘲笑波斯人奴性重、讲尊卑、缺乏个体能动性,

与其说他们是一个民族,不如说他们是一个畜群。

▲亚历山大大帝追击大流士三世

图源于

网络

秦制帝国大可以模仿西方,大可以剽窃希腊式的重甲步兵,然而,

秦制帝国能抄袭公民制度吗

?

大流士就雇佣了数万希腊人作自己的重步兵,然而也无法挽回身死国灭的结局。

对于秦来说,

公民制度和秦制,就是水火一般不相容!